众所周知,香山那似火的红叶已经成为秋季人们必赏美景之一。然而,在上个世纪六七十年代左右,殷红的黄栌叶上开始出现了白色的斑点,继而发展成叶子都蒙上了一层白粉,由最初的一棵发展成一片。其实这种黄栌叶上的白粉是一种真菌,早在200多年前它就引起了许多真菌学家的注意。如果追溯我国研究这种真菌的历史渊源,我们不得不提一位开创了近代真菌学和植物病理学中国院士——戴芳澜。

戴芳澜,湖北江陵人,著名的真菌学家和植物病理学家,中央研究院院士,中国科学院院士。在真菌分类学、真菌形态学、真菌遗传学以及植物病理学等方面作出了突出的贡献。他建立起以遗传为中心的真菌分类体系,确立了中国植物病理学科研系统;对近代真菌学和植物病理学在我国的形成和发展起了开创和奠基的作用。

苦中求学为真理

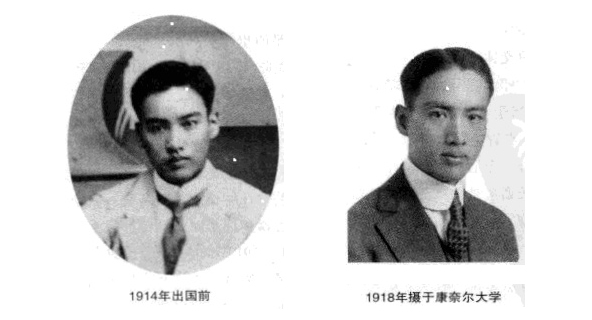

戴芳澜生于湖北江陵县一个破落的官僚家庭,1905年,在三伯父的资助下,12岁的戴芳澜和哥哥一起进入了上海震旦中学,由于家境贫寒,他和哥哥同看一本书,为了节省路费,求学六余载从未到家中。1911年戴芳澜中学毕业了,心中依旧想继续求学,却不想此时家境已是完全中落,经济已经完全没有来源。为了求知,他参加了北京公费开办的清华学堂,在1911年4月清华学堂正式开学后入学。1913年6月,他于清华学校留美预备班结业后回到湖北;同年9月到沙市商业学校担任临时英语教员。1914年,戴芳澜离开故乡,赴美国威斯康星大学农学院深造。他在《自传》中谈到自己的留学动机时,说那个时代“几乎不断地有外人欺侮我国的事件发生,生在那个时代的青年人,无不义愤填膺,希望祖国赶快富强起来。那时青年人都抱有‘实业救国’的志愿,文科都不愿学。因此,在留学时我的志愿是学农,认为美国农学颇发达,它又是一个‘民主’的‘先进’国家,很可以作我国的模范”。1915年,他成为中国现代史上影响最大的、以留美学生为主体的综合性学术团体—中国科学社第一批社员。翌年暑假后,他转入美国康乃尔大学农学院,专攻植物病理学。1918年当戴芳澜看到毕业证书的优异成绩时,他却产生了无名的惆怅。他给未婚妻的信中写道:“读了四年大学之后,我最大的感受就是认识了自己是无知的!学海无涯,我是永远不会毕业的。”为了继续探索知识,他离开了伊萨卡进入了哥伦比亚大学研究院,但是一年后,面对父亲失业而难以维持的家境正期待着他的支撑而发来的家书,他不得不割舍了学业。

战乱时代谱“菌”章

1919年戴芳澜回国后,即立志建设与发展中国的植物病理学科,使其既能为中国的农业生产服务,又能把这一学科的水平提高到国际水准。1935年,戴芳澜担任清华大学生物系教授,在简陋的实验室中,他带领学生们利用昆明温暖潮湿的生态条件,开展了多方面的真菌学的研究工作。几年以后,戴芳澜、洪章训的《云南的鸟巢菌》、裘维藩的《云南的牛肝菌》、《云南的鹅膏菌》和《云南的红菇菌》等数十篇很有价值的论文研究相继发表。这些成果凝聚了戴老的心血,体现了他的意志和情操。

1945年,历时八年的抗日战争结束了,第二年,戴芳澜怀着胜利的喜悦,随清华大学迁回北平。战争之后的北平满目疮痍,身为植病系主任和农业研究所所长的戴芳澜,却是想要急切的把把教学工作和研究工作尽快地恢复起来。即使在深夜,戴芳澜仍然伏案疾书,1947年和1948年发表在美国的《法洛(Farlowia)》和《劳德埃(Lloydia)》杂志上的两篇重要论文都是在这时创作的。

1948年国立中央研究院成立暨第一届院士合影

治学严谨授业精

戴芳澜在治学上是非常严谨的,他要求学生也是十分严格的。他从不轻易称赞人。他认为:不适当的夸奖不是对人的爱护,而是对自负与自满的助长,结果把人毁了。当然,他要求别人做到的自己一定做到,而且必先做到。他对别人进行指导,不是采用命令式,而是采取启发式,让对方去思考、去探索、去醒悟,直至豁然开朗。因此,他培养的学生都能独立思考和独立工作。

戴芳澜培养学生主要从以下三个方面入手:

第一方面是重视基础课的教学,要求学生知识面要广,基础要坚实。他认为,没有广泛而坚实的基础知识,将来要想在某一方面有所提高和深入,是不可能的。因而,他对1952年全国高校的院系调整,将工学院、农学院等从综合性大学分出独立建院(校)的做法,认为不妥。他认为这样做削弱了基础理论课的教学,对培养未来的高级人才不利。

第二方面是提倡启发式教育,要求严格,赏罚分明。戴芳澜讲课,注重启发,轻其所轻,重其所重,轻者(次要问题),一带而过,如蜻蜓点水;重者(重要问题),旁征博引,深入浅出,讲透为止。戴芳澜对学生要求非常严格,但又并非要求每天具体做什么,只是启发自觉,而在适当的时候进行抽查。他对学生的培养是放手的,让学生发挥最大的主观能动性。

第三方面是组织学术讨论会或读书会,提倡认真读书。戴芳澜认为,做学问有个知识逐渐积累的过程,要养成长期坚持学习的习惯,他要求学生每周至少去图书馆半天。他主张读书的面要广,要博览群书。他指出,搞菌物学的人不能只限于读菌物学方面的书刊,还要读动物学、植物学、细菌学、病毒学、生物学、生化学、遗传学以及生命起源、生物演化史和名人传记等方面的书。他强调,做某项研究工作,不了解该领域的过去历史、现在动态和未来趋势,要想做出较大的成绩是不可能的。当然,在广博的基础上也要有所侧重。戴芳澜始终教育学生要谦虚谨慎、戒骄戒躁,不要张狂。

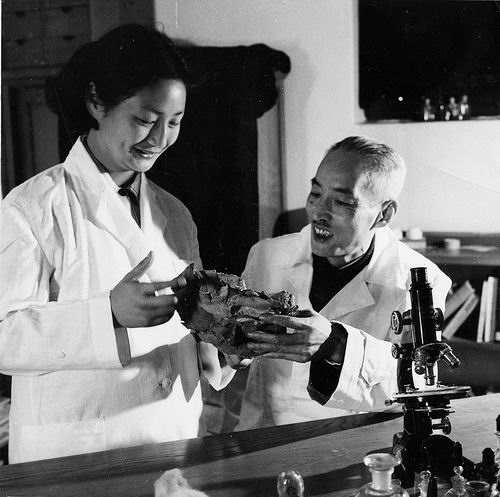

戴芳澜院士与学生郑儒永

戴芳澜院士给我们留下了许多宝贵的财富,就像戴老的学生在回顾戴芳澜的一生时写道:可能有别的科学家有比他更大的贡献,更高的成就。但他的业绩和道德风范无疑是中国科学界顶尖的,堪称楷模,为后人永远怀念与学习。