2008年,我受文汇读书周报主编徐坚忠稿约,协助我妈列出了一份提纲,回忆她在抗战时期西南联大的经历,母女俩完成十四个标题,总标题是《昆明散忆——1938—1941》,足有一本大书的规模。

一晃十二年过去,眼看老妈步入耄耋之年。提纲没一点进展,并没变成应该变成的文章,更谈不上一本书。我实在不敢多催促老太太,让她感到压力,看她和家庭助理小陈过得悠然自得,每天很有“一定之规”的日子,总不忍心去打搅。只是作为最懂她心思的女儿,我除了惭愧,更多是一种惋惜的心情,惋惜那么多出自全世界独一无二最穷的大学——西南联大真实的校园生活、独一无二的文科女生的视角,将被一一淹没了!

其实这些年妈妈的联大故事我也听了不少,有些桥段还不止听一回。但毕竟没亲历过。今天斗胆重拾十二年前的提纲,将我了解和理解的联大片段往事,用我的角度试写一下。

“这火是光,是热,是力量,是青年。”——朱自清《蒙自杂记》

一 战时南下

那年的夏天,距今七十八年。外婆做出了一个大胆决定:同意她的将满十九岁的小女儿离家南下。像当年一些爱国青年奔赴延安一样,许多年轻学子为了不当亡国奴,不甘荒废学业,如同保存知识的火种似的,投奔了清华、北大、南开三所名校组建的西南联合大学,地点——昆明。

一场如同保护故宫文物那样的称得上伟大的迁徙从此掀开了历史画卷。

后来做了我们姐弟仨的妈妈便幸运地成为其中一员。

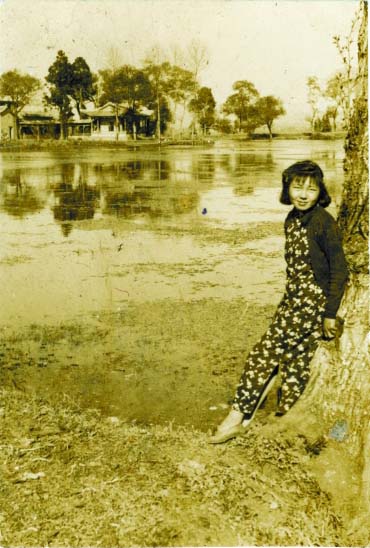

妈妈就读西南联大在昆明西南联大后门(云南农校地址)莲花池

外婆的决定并非空穴来风。1938年的天津危机四伏,一年前卢沟桥事变发生,“九·一八”的屈辱感仍笼罩在这个天津中国银行前行长的杨家。妈在回忆外婆的文章里这样写道:

“其实她很爱国,坚持读报、翻阅那时的进步文学书籍。在抗日烽火燃起时,她曾满腔热情地带动亲友们赶制棉军衣支援前方抗日将士,家里到处放着一堆堆已制好的与还未完全制好的崭新的灰棉衣。母亲从早到晚忙碌着,缝纫机的轮子不停转动,我站在一旁,钦佩地望着我那既有毅力的母亲,我觉得骄傲,但又为我自己的落后感到压抑。”(关于《巴金书简》)

妈妈从十七岁时开始和巴金通信,倾吐她的苦闷。她羡慕《爱情三部曲》里青年人的勇气,“向往飞向宽阔的天地”。中西女校毕业后,她本已保送进南开大学,因生了带状疱疹没上闲在家里,过着富家小姐衣食无忧、然而又被她称作是“金丝笼”的生活。

妈最后下决心离家,是她写的小诗《失去爸爸的孩子》视为抗日诗被日本人盯上了,这消息是《诗讯日报》张乐天编辑透露给她的,那天妈上街去买明信片和信封,张拦住她乘的黄包车说,主编邵冠祥被捕前托他带话给妈妈,催她快逃。

1938年7月7日深夜,妈妈十九岁的农历生日还差几天。

“我们这些年轻人心理充满着爱国热情,急于离开沦陷区,那些表面上仍然歌舞升平的所谓‘租界’迟早要被日本鬼子占领的,不安全的预感迫使我们的家长不得不同意把子女送到被认为是安全的地区,而我们向往的是自由。”

“丢下我那被我称作‘金丝笼’的家,我的宝贝唱片,我收藏的各种画片,还有各种大小的洋娃娃,当然还有十分珍贵的巴金的十封信,还有早已在信封上编好了号码的用缎带捆住的共四十封的另一扎信。”(《看见月光想哭的孩子》)

文中提到的那四十封早已灰飞烟灭的信函,等我们姐弟记事后,才清楚这写信人正是巴金的三哥李尧林、我们称作大李伯伯。妈妈在2013年复旦大学出版的《青青者忆》关于《巴金书简》里已写明了葬送这些珍贵手迹的缘由和时间:

“1938年冬,盘踞天津的日本兵突然进入租界,开始在英、法租界搜查,当时我已去昆明西南联大读书,留下的书信与一批书籍全放在两只大木箱内,母亲迫于形势,便把我所珍藏的十几封巴金的信,以及其他信件烧掉了。”

离开天津,妈妈和几个同学在那个盛夏夜登上了豪华的英国太古轮船公司云南号,从天津开往香港,同行的还有妈的堂弟杨弘武。

香港是这些年轻人的第一站,逗留了十天,妈妈住在铜锣湾一带,当然是很富有的住处,她称这是她“最后的贵族生活”。她说那时胆子大,每天一个人出去瞎转,一点不害怕,乘的是双层叮当响的电车,她还坐过穿越维多利亚海港的缆车。妈至今还保留着香港贫富悬殊的印象,她提到“棚户区”,那是破烂和肮脏的代称。她自然更不会知道,就在五个月前,一个姓赵的温州青年也路过香港投奔联大,日后会走入她的生活成为我们的父亲。

离开香港一行人改乘法国邮船,到处在打仗,去云南只能绕到越南海防。他们改坐火车,所谓火车不过是没座位只能席地而坐的“闷罐车”,车厢里弥漫着臭烘烘的气味,让妈妈一提到越南就用“酸臭”二字。这“闷罐车”夜里不开,每日还要天不亮去搭车,天黑前又拖着疲惫不堪的身体下车找住宿。妈说她的生活水平不断在下降,从豪华的头等舱、西餐、舞会,降到二等邮轮。到了河内住进一家中级旅店,进入云南边境后,干脆和同学们一起住到简陋潮湿的小客栈了。1938年8月上旬他们终于抵达目的地昆明时,这位杨小姐俨然是一个地地道道的流亡学生了。

2001年,八十二岁的妈妈用文字描述他们重见祖国的那一刻,仍不失昔日激情:

“在进入云南边境时,我们感到又回到祖国的怀抱里了,一看到国旗,便从闷罐车的又湿又脏的地上跳起来,每天从清晨起盘腿坐在地上直到傍晚,那种疲惫,那种晕乎乎的感觉一刹那全消失了。我们对着车厢外的云南大兵激动地唱起一连串的抗日歌曲。”

前后一个月的颠簸旅程,包括等了十天船票,到此算结束了。

二 初到昆明

重翻妈妈的书文,回忆抗战时期她在昆明最初的流亡生涯的经历,除了《看见月光想哭的孩子》,还有《勇敢点》、《那一锅菜粥》、《“挂灯笼喽”——1938年秋天在昆明》。只是妈妈的文章总写得很长,洋洋洒洒,天马行空,浪漫富有诗意。要想梳理出她从投奔西南联大到因生孩子辍学离开昆明,这三年实实在在的足迹,包括搬了那么多次住处,邂逅了那么多在中国文学史近代史上了不起的学者同学,轰炸、苦读、诗社、泡茶馆、甚至遭遇土匪等等,就不那么简单了。

好在老妈善于聊天,记忆力惊人!

以下我就采用选段和夹叙夹议试着理清1938—1941那三年里,妈妈的住处搬来搬去的来龙去脉。

妈妈在昆明第一个住地叫南屏大旅社,妈和堂弟,她称纮弟,我们叫八舅的及平津流亡学生一起住进。“南屏旅社的女主人极热情地关心照顾我们,叫人给我们端来一盆盆热水,但我们住了几天就不好意思久住了,房主人愿意腾出楼上一部分正房,一大间耳房廉价租给我们。”

这家旅店的女主人姓刘,是云南军长的遗孀。妈说她很有文化教养,疼爱这些流亡学生如同母爱。我想刘太太一定仁慈良善,“一直帮助青年学生(包括地下党)做一些她认为该做的事。全国解放后她是全国政协委员,当然在‘文革’时不可避免地遭难,落下一个非常悲惨的结局。”妈妈回忆道。

第二个住地叫杨公馆,位于昆明小西门蒲草田。她形容是“真正云南式的古老建筑”“士大夫的深宅大院”。在那住了一个月,只有妈和纮弟能交得起房租。妈说那家女主人也姓杨,很喜欢她,甚至猜她是当时红极一时的演员白杨的妹妹。

第三个住处在大西门青云街。“我和纮弟依靠一位与我们一路同行的长辈北平艺专的郑颖孙先生帮助,搬到了他所住的青云街楼下,一板之隔的两个斗室一般的门面房子,到晚上关门上板,点上煤油灯,我们觉得有趣且富有诗意。”“这临街的两间小屋实际上是一间,后面有一个不到二尺宽的楼梯,实际上也只是踏板略宽的样子,不过上楼时右手还是有一条木杠可扶。楼上两间是郑颖孙先生租下来的。这排房子后面大院里一排与我们相对的正房,楼下住着杨振声先生和他的子女,楼上则是沈从文先生到昆明后第一个住处。”

昔日的学生赵瑞蕻杨苡在恩师沈从文北京寓所

她说这段时期的生活丰富多彩,看电影,唱歌,为《战歌》写诗,参加抗敌文学和漫画班。妈本来就喜欢绘画,曾经幻想过去法国学画,但是外婆不让,认为当画家会穷死,但不反对她画着玩。当年的漫画诗歌都为了抗日,她和诗人穆木天、雷石榆、罗铁鹰一起开座谈会,她的抗战诗,前几年她理东西时还见过,可惜后来又找不到了。那可是出自一个十九岁少女锋芒毕露的笔。妈妈一向酷爱话剧,她在昆明看了风子演的话剧《祖国》。

三 警报声声

“搬来后不久昆明有过一次预防警报,城门楼上挂了一只红色的球,当地人纷纷出来观望,喃喃地念叨着:“挂灯笼喽,哪里真会有敌机呦!”但又有人说城外躲躲,至于躲什么似乎也没有概念。我们觉得很好玩,便从圆通公园穿过到北门城墙外不远的菜地上坐下来,我们这两个十八九岁的年轻学生最有兴趣的还是一路上买些约一尺来长的黄色胡萝卜一点点啃着,望着红色的警报球会不会增加一个,那就该是空袭警报了。这时昆明空军基地的飞机也纷纷出动,不是为迎战,而是和我们一样“跑警报”。最后胡萝卜吃完了,警报也解除了,我们溜达出城,溜达回城,都在说下次可不‘跑’了!”

但不久,就在青云街,妈妈他们真的第一次经历了大轰炸。

“九月二十八日,天空晴朗无云蓝得令人心醉,我们这帮年轻人喜欢说:“蓝得像马德里”,这是从一首诗上学来的,其实谁也没有去过西班牙内战时的马德里。纮弟正和我商量到哪儿去,因为恰好又有两个年轻人来闲聊。忽然听街上乱起来,人们相互招呼着:‘挂灯笼喽!’我们出门对城楼望去果然挂了一个球……

忽然我们听到习河岸隆隆的声音,同时又响着空袭警报,也没有那短短的像催命似的紧急警报的汽笛声,我们刚说:‘这是我们的飞机跑啦!’忽然发现不对了,三架涂着太阳旗的敌机猛地在头顶上掠过,紧急警报同时鸣响了。可谁也没时间去想怎么回事,突然一种十分刺耳的尖锐声使我们不自觉地捂起耳朵,跟着好像前前后后都开始了震动耳膜的爆炸声,眼看着闪亮的炸弹一个个落下来,大地在颤抖,砖瓦坠落,玻璃一块块掉下,人在哭喊,而我们这些人都还没想明白这是怎么了!只有施女士在炸弹落下时抱着头叫着跑回后面她屋里。我们都站着,确实是怔在那里,只有沈先生是最镇静的人,他在冷静地分析炸弹落在何方,他担心才从湖南迁来没几天的联大师生才安顿下来,会不会有损失。

轰炸后我们到处躲了一下,见到曾同我们一路到昆明的伙伴们,有的满头满身是土,狼狈已极,带来的衣物有的也炸光了,唯一感到安慰的是熟人中没有受伤的……那时我们才十八九岁,正如巴金先生所说的‘开花的年龄’,谁愿意这样糊里糊涂地死去呢?然而我们都在希望而且相信我们的高射炮甚至步枪都可以把仅仅几个鬼子冲下来低飞扫射的飞机至少打下一两架来,后来确是打下过一架,在野外我们看着它尾部冒着黑烟坠下,欢呼着跟欧战电影一样。我们兴奋地到陈列着残骸的地方参观,回来后我写了一首诗《破碎了的铁鸟》,好像是发表在当时抗敌文协的诗歌刊物《战歌》上,不过是一首简单幼稚作,充满激情口号的抗战诗而已。”

跑警报是那三年战争时期的一大特色。妈妈继续写道:

“无论如何,‘9·28’的轰炸给我们这些向往安心读书救国的中学生带来了不安定和许多疑问,在这之前我们从来都以为对付日本鬼子只要齐心抗日,要不了一年就可以‘打回老家去’的!从此每天早上开门第一件事要看城楼上有没有‘挂灯笼’。当地人往往自言自语地说:‘鬼子机又要来整喽!白森森的炸弹呦!亮堂堂地往下落喽!’于是每天人们纷纷出城,傍晚陆续回城,疲惫不堪。有人挑着箱笼,有人抱个小包袱,慢慢地人们学乖了,我们除了胡萝卜还带着《一百零一世界名著》和其他的书,背小娃儿的妇女带着针线、鞋底,还有谈情说爱的,挑馄饨担子的,卖各种小吃的;再往后西南联大开学了,有的老师干脆准备在野外上课,到处琅琅书声夹杂着歌声笑声,还有的大学生在热烈地为严肃的问题争论不休,敌机一来,就跳到附近的壕沟中或田埂下,满不在乎地抬头望着有几架飞机,炸弹落在何方,有人还积累了几条应付轰炸防耳朵震聋的经验,说得头头是道,却没有人认真去做,我们最喜欢谈论的题目往往是等解除了警报我们该吃什么。

妈妈在青云街最重要的是结识了一辈子的恩师之一沈从文。沈先生喜欢说“少男少女要勇敢些”,曾鼓励妈吃羊的口条(舌头)和灯笼(眼睛),我妈坚决不吃。

在《梦萧珊》和《昏黄微眀的灯》里,妈妈都回忆了三个联大女生结伴去看沈从文的往事,不过那是她离开青云街之后的事了。

那时沈先生妻,妈叫三姐的张兆和已携儿子龙珠来到昆明团圆。这天可能是除夕,她和陈蕴珍、王树藏在沈先生家“昏黄的煤油灯和红烛的光影摇曳下聊个没完,听着沈先生浓重的湖南口音的笑谈,谈林徽因,谈诗和散文,谈我们这些少女应该在一起珍惜这读书的好时光……我们吃了又谈,谈了又吃,完全忘记我们该赶夜路了,忽然发现已是午夜,这下恋恋不舍地站起来。三姐怎么也不让我们走,怕路上遇见‘强盗’。我们却嘻嘻哈哈地满不在乎:‘我们是三个人哩!三个人足可以打一个坏人!’沈先生笑眯眯地看着我们:‘啊哈,三个勇敢的少女!’树藏摇了摇手中的甘蔗:‘瞧,我们有这个!’沈先生大笑,三姐不停地说;‘不行!不行!’最后他们还是只好端着油灯,送我们走出大门……”

妈说这是她们“三个人唯一的一次在一起夜行,没有多久,我们各自走进不同事物命运”。三个勇敢的少女当时各有感情牵挂,思乡,西南的湿冷,吃不饱,却对未来充满梦幻般的憧憬。

四 遇到父亲

1939年,妈已搬到昆明第四个住处——城外农校的一个小楼里。农校是联大开学后,校方租借的昆明市郊会馆、中学、专科学校,为大批学生们临时筹备的落脚处之一。妈妈作为南开大学中文系的保送生(根据中学毕业分数她只需考外文和作文两门),她入联大外文系免考了。为区别清华北大两校,她被归到N字打头一列,学号为2214。她自嘲属三等生,这件事记了一辈子。

这一时期妈说发生了好多事,1939年她参加了高原文艺社,它的前身是在蒙自成立的南湖诗社。该社由十五个爱好写诗的学生发起,其中有穆旦、周定一,还有我爸爸。我不清楚是否就在这些活跃的诗文活动的一天,妈妈和爸爸相遇了。爸爸说在一次文艺晚会上见到妈妈穿着黑底碎花旗袍和红色开襟毛衣的第一印象,让我每每想起来就充满诗意。而妈妈从没讲过这件事。妈妈关于这一段的提纲里提到的是在月光下操场上散步。不管怎样,后来也从天津来避难的外婆请妈妈的几位男同学到家里吃饭的那一次,其中就有我爸爸。联大的几个同学给我爸起了绰号“Young Poet”(年轻的诗人)后来叫开了。

反正杨小姐出手阔绰,和舅舅一样慷慨大方,对钱没有概念。人家女生下馆子总是男生掏钱,可我妈不懂这些,照样给男生买单,因为她总记得外婆叮嘱的“出外不要小气,叫别人笑话”。

在帮妈列提纲时,妈并不反对将她在联大被几个男生追求过也写上。现在想来,那些联大才俊不知是爱慕妈妈的温婉可人和过人才气呢,还是“图谋”她的富有,或者两者兼有之,就难以说清了。反正在联大青年男女恋爱和学术研究一样都自由开放。那时校内出现一个新名词,就是“泡茶馆”,爸妈的回忆里都有这个内容。爸爸的文章写得更具体:

“学校附近如文林街、风翥街、龙翔街等许多本地人或外来人开的茶馆,除了喝茶外,还可以吃些糕饼、地瓜、花生米、小点心之类的东西,许多同学经常坐在里面泡杯茶,主要是看书、聊天、讨论问题,写东西,写读书报告甚至论文等等。自由自在,舒畅随意,没有什么约束;也可以在那里面跟老师辩论什么,争得面红耳赤……”

我猜妈妈一定是最享受茶馆的一个。她极富语言天才,很快就学会当地方言和俗语,比如“你吃过饭了吗?”当地人是“你家请啦咯?”然后回话要说:“使勒么!”

妈妈第五个住处在昆明师院联大的宿舍,这是1939年到1940年,联大师生已经到新校舍上课了。这时期联大有了自己的剧团,妈看了风子演的话剧《原野》,还有同学们演出的话剧《黑地狱》。

1998年3月爸爸在《离乱弦歌忆旧游——纪念西南联大六十周年》里写道:“后来又在昆明城外西北部三分寺一带买了一百二十多亩土地,找了一个新校舍。除了图书馆和两个大食堂是瓦房外,所有的教室都是土坯墙铁皮顶,而学生宿舍各类办公室统统是土墙草屋。”

赵瑞蕻和杨苡在昆明西南联大

2008年9月21日我第一次有机会到昆明,终于见到了联大的土坯墙铁皮顶的教室,只剩下一间作为文物供后人参观。身为晚辈,又是家里唯一找到这里的人,自然百感交集,虔诚地推门走进教室,黑板右侧墙上挂着那首西南联大校歌。想象中爸妈当年就在如此简陋条件下,接受中国乃至世界最顶尖又最具人文精神的教育,用人类最优秀的文化遗产滋养自己。正如西南联大《校史》前言这样评价它:“创造了战时联合办学的典范,发扬了民主治校的精神,培养出了一大批‘创业之才’”。想到爸爸走了九年,在他生前没能陪他回来一趟,不禁哽咽了,便拿粉笔即兴地在黑板上写下:“爸爸,我回到了你的学校,你可以安息了!”

请跟我再回到抗战时的昆明,妈妈的提纲上出现了玉龙堆这个名字,它是妈妈的第六个住处。1940年 8月13日,妈妈爸爸特意选择淞沪战役这个抗战纪念日登报结婚,并在昆明大观楼度过战时的“蜜月”,从此有了我们这个家庭。只是短暂的家庭生活里,跑警报成了家常便饭。所以在第七个住处凤翥街的提纲上妈妈列了这七个字:“跑警报、轰炸、 待产。”我的大姐、外婆的第一个孙辈,一个叫小苡的娇美女婴即将出世了。

到了第八个住处小西门正字学校,妈妈在提纲上特意标上:(1941年3月4日),这是又一次大轰炸的日子,年仅二十二岁挺着大肚子的妈妈跑警报躲炸弹该是怎样的艰难!

1941年3月26日,我的大姐赵苡在现在的昆明第一人民医院里降生。苡是我们妈妈的笔名之一,后来终生沿用。很久以来,总有好奇者问:是先有杨苡,还是先有赵苡而后有杨苡的笔名呢?我妈总是笑而不答,因为事实太简单了,她不屑解释。

妈妈第九个住处在昆明西门外岗头村。爸爸那时在外教书,妈妈暂别学生课堂开始找事做,但因尚未毕业,找的事不能做长。她说后来在北碚,妈妈有一段一人带小孩的经历,白天上课,晚上带小孩,一天,好容易给女儿煮的一碗猪肝粥竟被耗子吃光了,她好一阵子心疼。唯有写信给巴金倾吐得以精神支撑,沈从文来看望她,嬉称她是“小母亲”。他们都鼓励她埋头看书,巴金信里的一句:“相信未来是美丽的”成了她一辈子的座右铭!

1941年11月,妈妈怀抱八个月婴儿乘中航飞机赴重庆。外婆接纳了处于困境的小女儿,也改变了我大姐的一生命运。晚年的妈妈为提纲的这最后一个标题定为:“永别了昆明”。