学人君按:今天是吴景超先生(1901年3月5日—1968年5月7日)诞辰120周年。这位才华卓越的社会学先驱,在多个领域有开创之功,而其见解却极富前瞻性,吴景超的都市社会学以及社会学方法的相关研究,即使今天看来也不过时。然而,斯人独憔悴,吴景超生前命途多舛,死后又被长期遗忘。今天学人scholar整理了吴景超先生的相关影像,以期缅怀这位不该被遗忘的前瞻性的社会学家。感谢吕文浩先生提供相关图片。

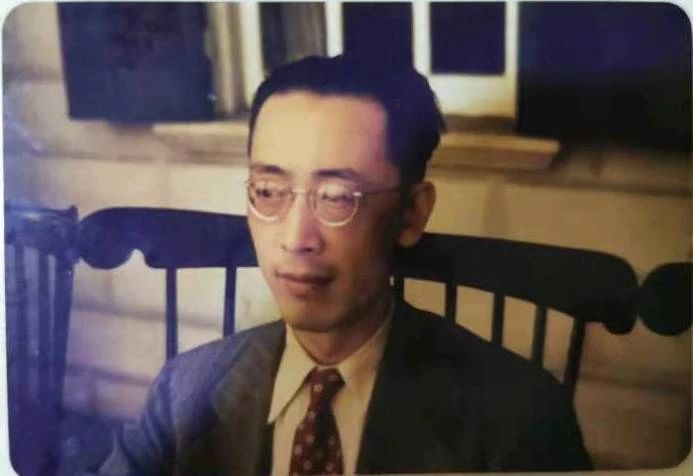

吴景超在美国,约拍摄于1943-1944年间

一、从山乡走向都市

吴景超,字北海,1901年出生在安徽歙县的一个茶业世家,吴景超的家乡岔口村就坐落在新安江的支流,河水缓缓流经这个山乡古村,汇入新安江,新安江则最终在中国都市文化最为发达的江浙平原注入了钱塘江。1915年吴景超考入清华学校,1923年赴美留学,先后在明尼苏达大学、芝加哥大学攻读社会学,并获得学士、硕士、博士学位;1928年回国,任南京金陵大学社会学教授兼系主任;1931年任清华大学社会学系教授。1935年在国民政府行政院任职,1947年返回清华大学社会学系任教;1952年后长期执教于中国人民大学经济计划系,1957年被错划为右派分子,1968年去世,1980年平反。

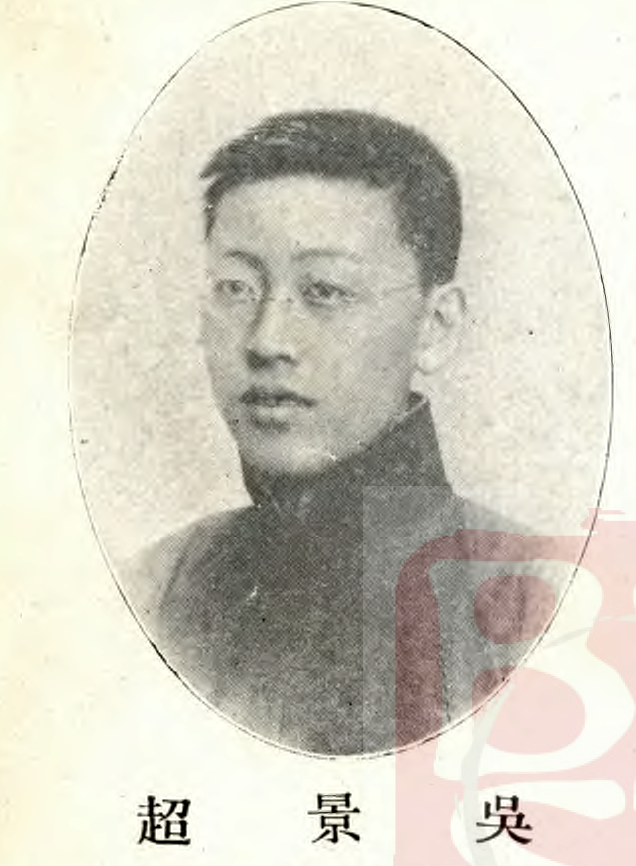

1919年《癸亥级刊》上的吴景超,时年18岁

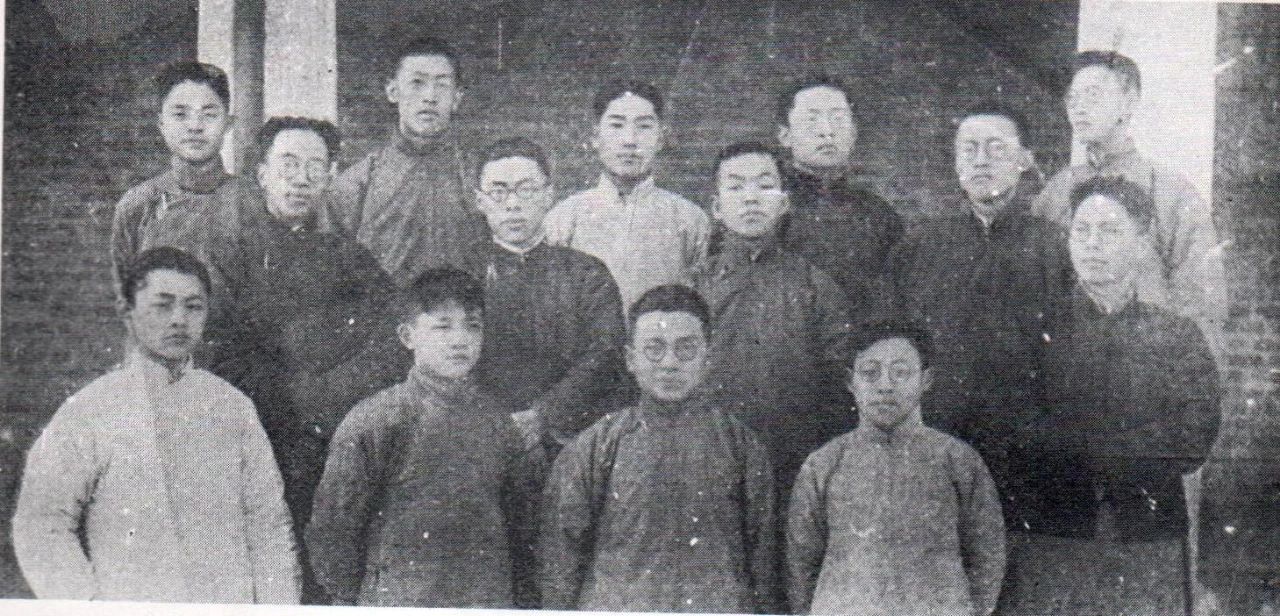

与清华文学社同仁合影,后排左二为吴景超

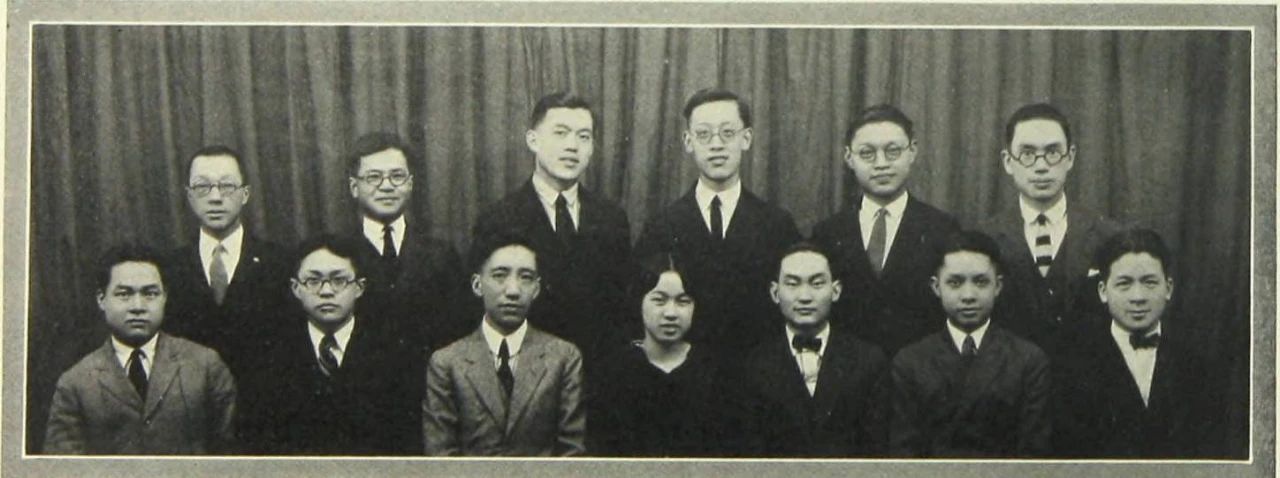

清华1923级赴美前在轮船甲板上合影

1925年明尼苏达大学中国学生俱乐部成员合影,时年24岁(吴景超为后排右起第三人)

1927年吴景超与中国留学生合影(吴景超为第三排右起第二人)

1930年,中国社会学社第一次年会合影(后排个头最高者为吴景超)

1935年3月清华大学社会学系师生在清华大礼堂门前。前排左二吴景超,左三潘光旦,左四史禄国(俄裔教授,费孝通在清华社会学系上研究生时的导师)

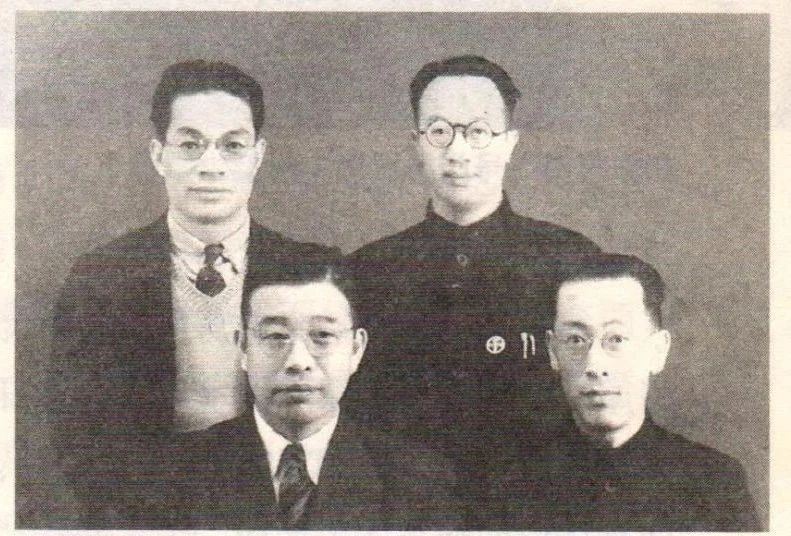

后排左为徐宗涑,右为梁实秋,右前吴景超,都是清华同学。时间大概是抗战时期。

1947年7月,清华大学社会学系学生毕业合影(吴景超为第二排中间打领带者)

1948年的吴景超

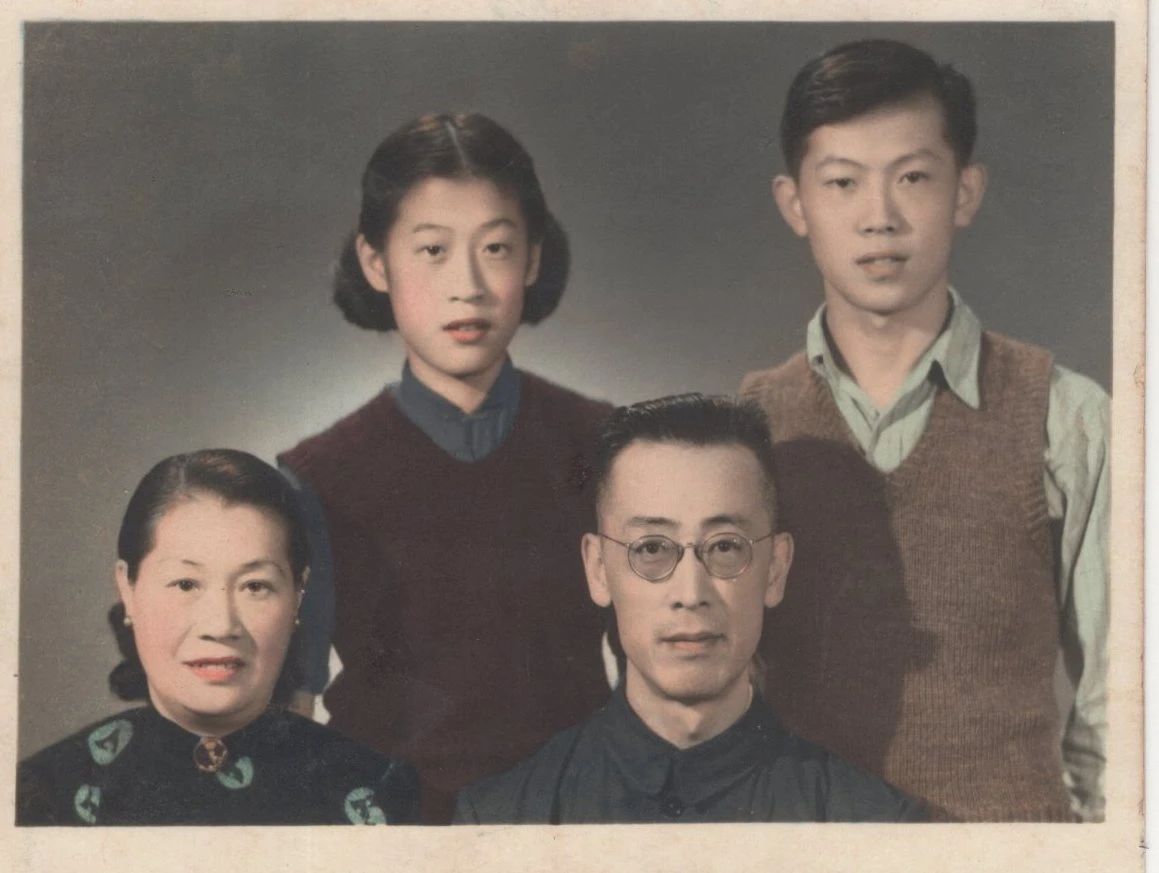

吴景超夫妇与子女

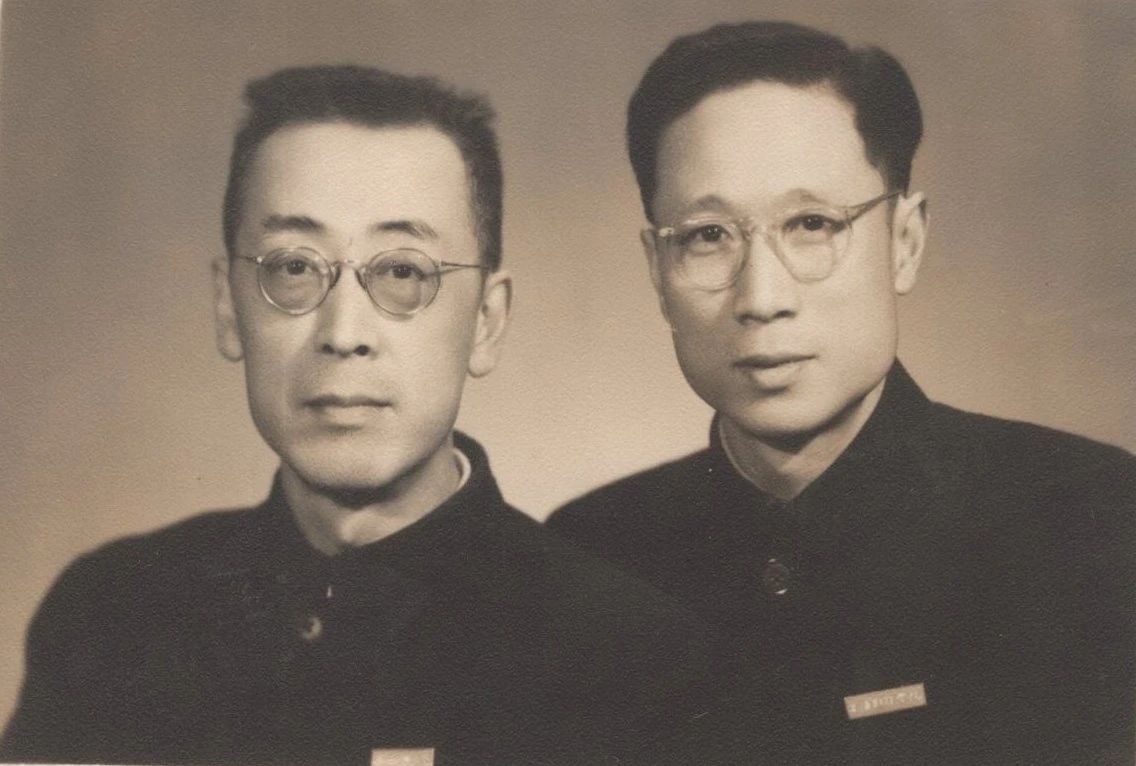

吴景超与弟弟吴承禧(经济学家,民盟上海市委常委)合影

中年吴景超

1958年,外甥许恩浩在北京结婚时与亲友合影

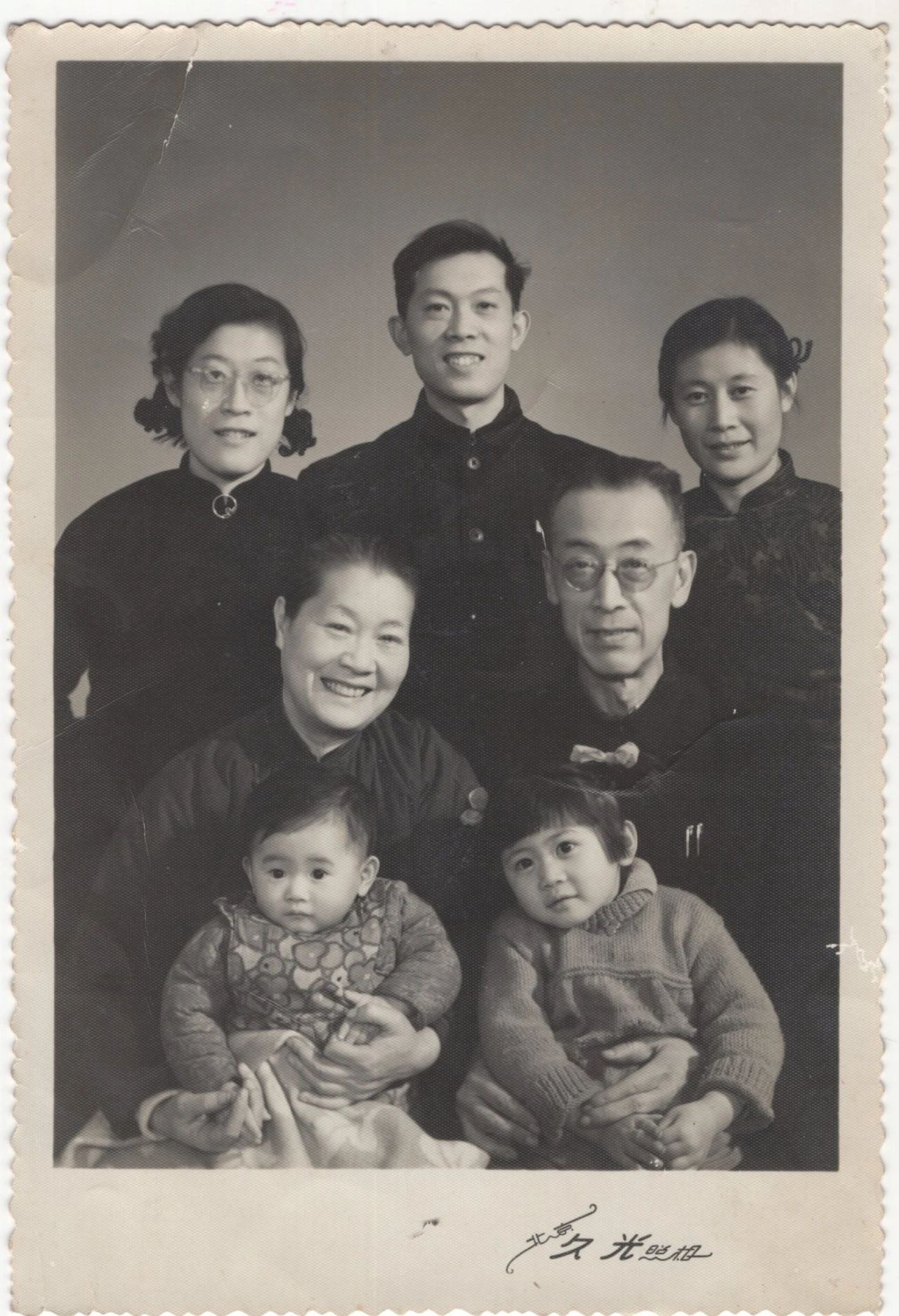

吴景超夫妇和儿子儿媳、女儿及孙辈合影

1962年1月,吴景超回家乡与姐妹们团聚

晚年吴景超夫妇与亲友合影

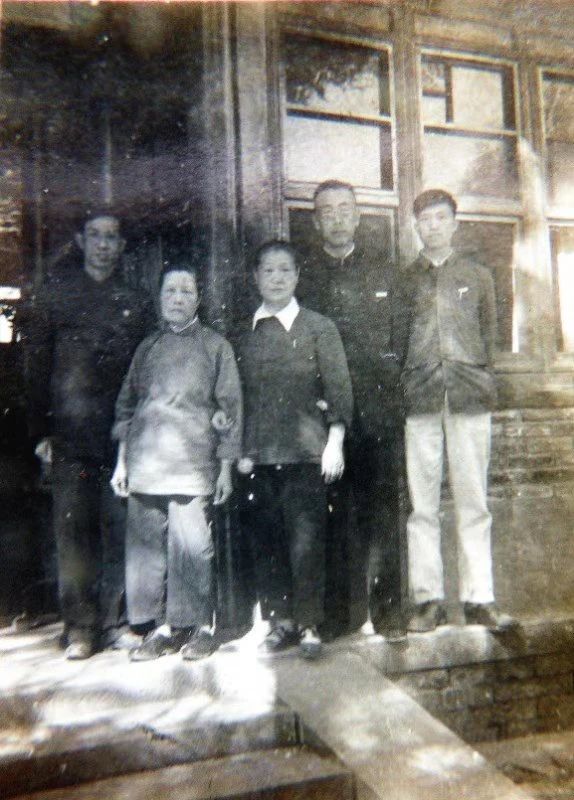

吴景超夫妇和亲友在北京寓所前拍摄,吴景超为右二,大致在1960年代。

二、宏富却被湮没的著述

五十年代初,中国社会学学科被取消,而在1957年,社会学家吴景超又被错划为右派,以至于吴景超著述的学术价值长期被忽视。吴景超兴趣广泛,涉及社会学的多个领域,其著作大致如下:(1)《都市社会学》,世界书局1929年版;(2)《社会的生物基础》,世界书局1930年版;(3)《社会组织》,世界书局1929年版;(4)《第四种国家的出路》,上海商务印书馆1937年版;(5)《中国工业化的途径》,长沙商务印书馆1938年版;(6)《中国经济建设之路》,重庆商务印书馆1943年版;(7)《战时经济鳞爪》,中国文化服务社1944年版;(8)《劫后灾黎》,上海商务印书馆1947年版;(9)《有计划按比例的发展国民经济》,中国青年出版社1955年版;(10)《苏联工业化时期的计划收购和计划供应》,通俗读物出版社1955年版;(11)《唐人街:同化与共生》,筑生译、郁林校,天津人民出版社1991年版。

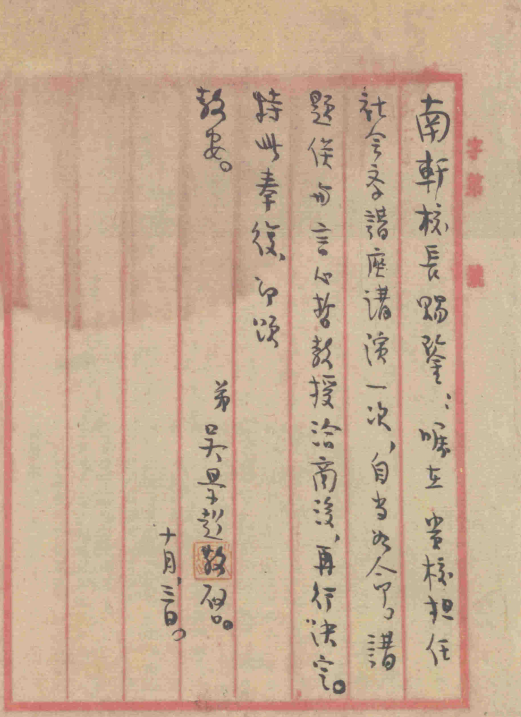

吴景超致复旦大学校长吴南轩手札

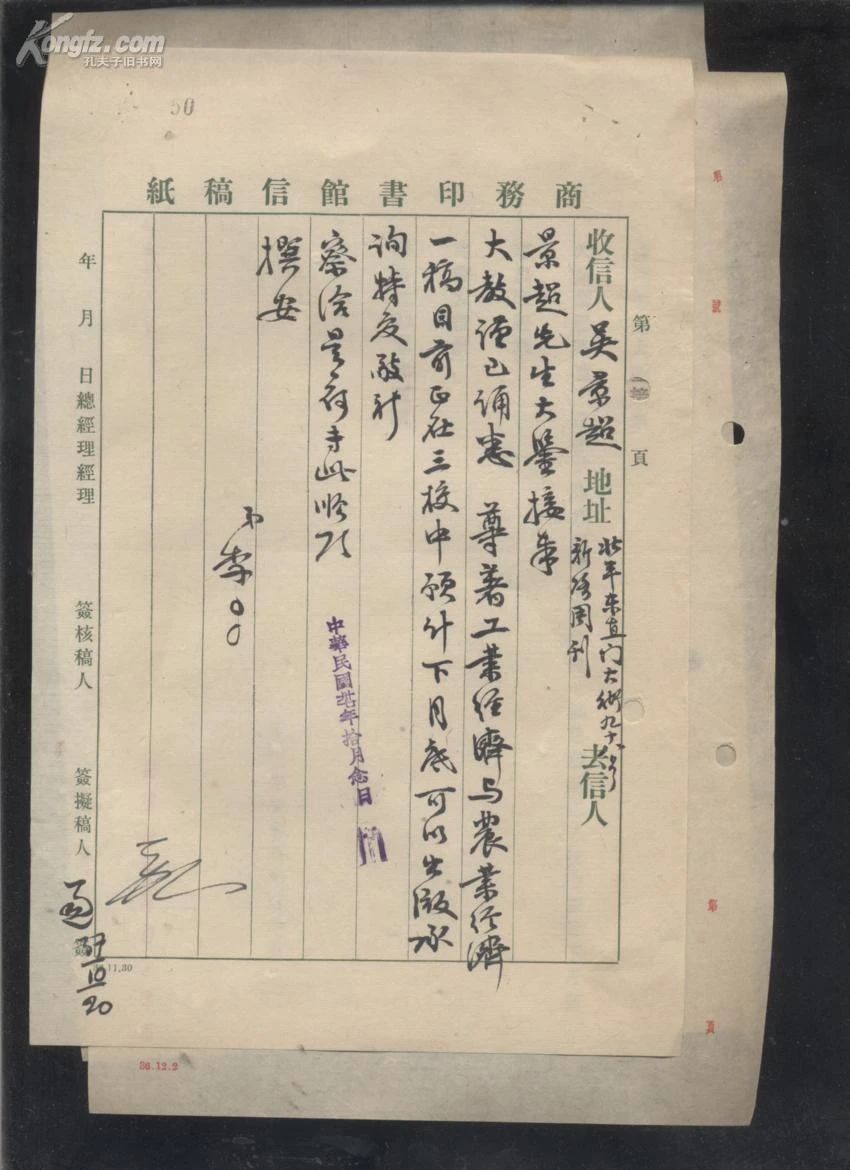

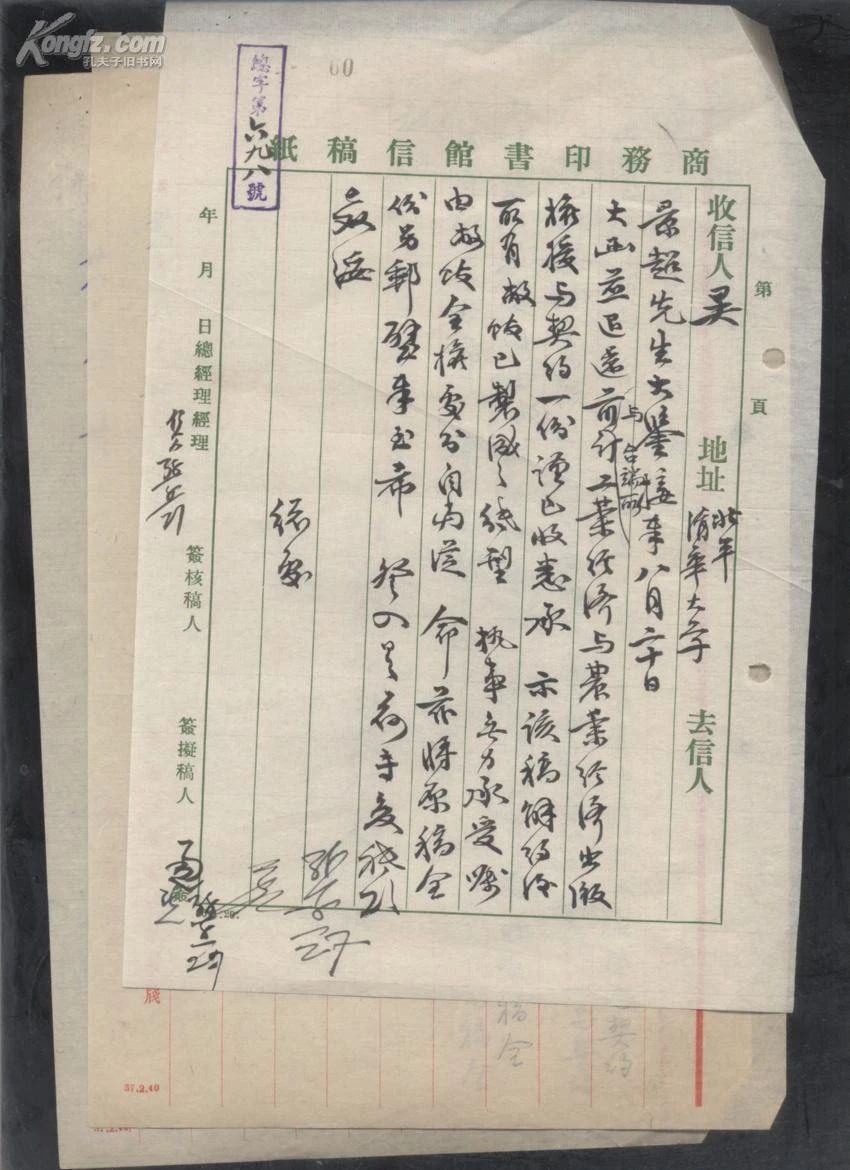

商务印书馆致吴景超函一

商务印书馆致吴景超函二

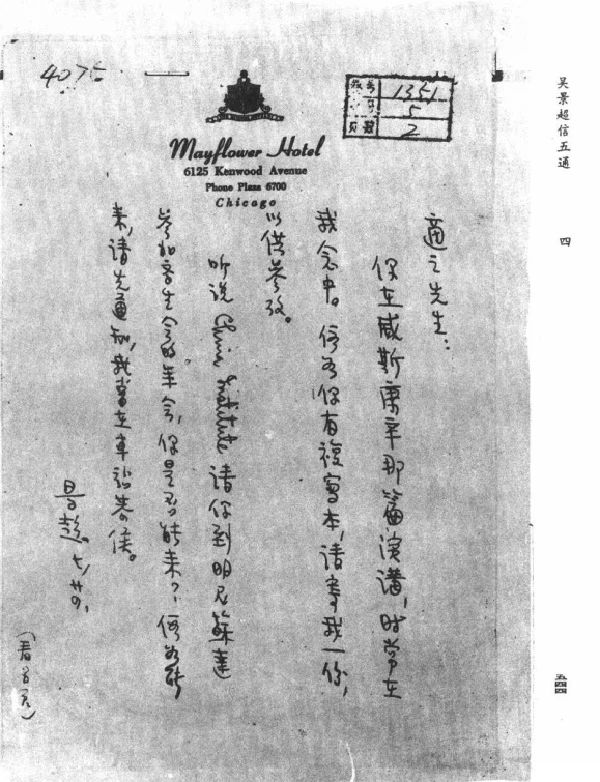

吴景超致胡适(耿云志主编:《胡适遗稿及秘藏书信》,黄山书社,1994年版)

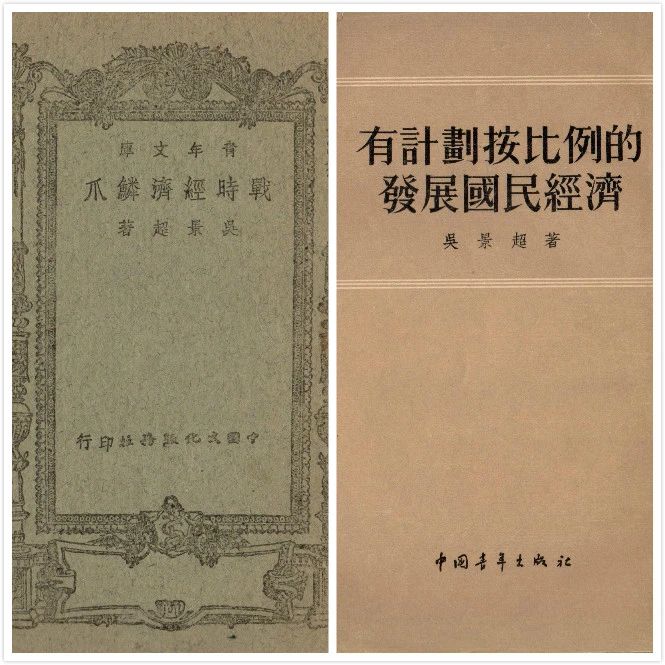

吴景超著《战时经济鳞爪》《有计划按比例的发展国民经济》封面

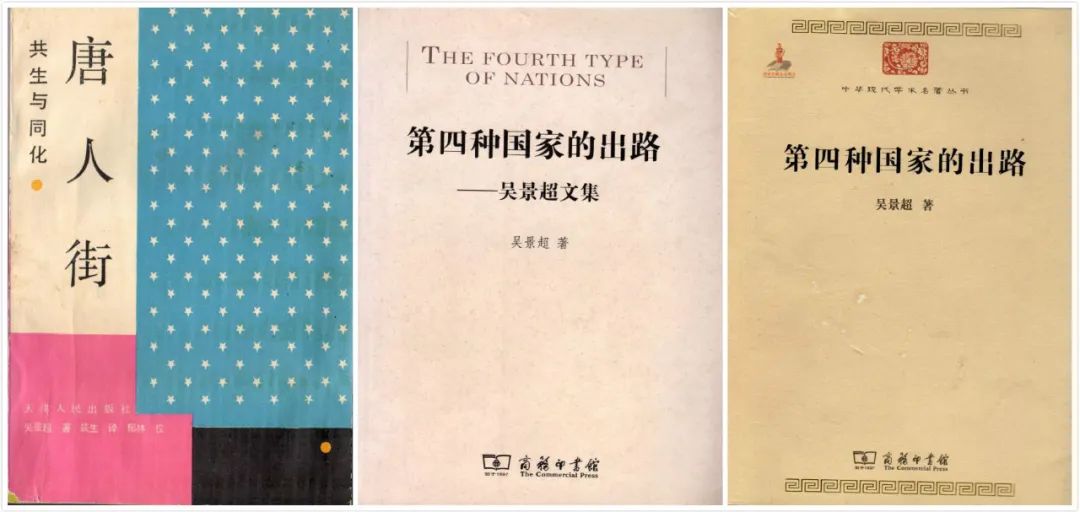

吴景超著《唐人街:共生与同化》及《第四种国家的出路》

谢泳著《清华三才子》/邹千江著《吴景超社会思想研究》

三、“太史公”与文学青年

吴景超虽然以社会学家名世,其著述也大都直率朴素,但是简单的行文中却蕴含着无尽的学术激情,而这或许同其广泛的兴趣有关。在清华读书时,吴景超是清华文学社的重要成员,创作丰富,同闻一多、梁实秋等人交游甚密,并且对一些文学议题也有颇有思考,下文节录《丑的字句是否可以入诗》一文。历史学,也是吴景超耕耘重地。吴景超擅用社会学方法研究历史问题,其力作《西汉的阶级制度》更是在《清华学报》上发表。抗战时期他曾就汉代地方制度问题与傅斯年等专业史家进行了多次长篇深入讨论。因对历史研究的痴迷,吴景超在清华时,也被同学们戏称为“太史公”。

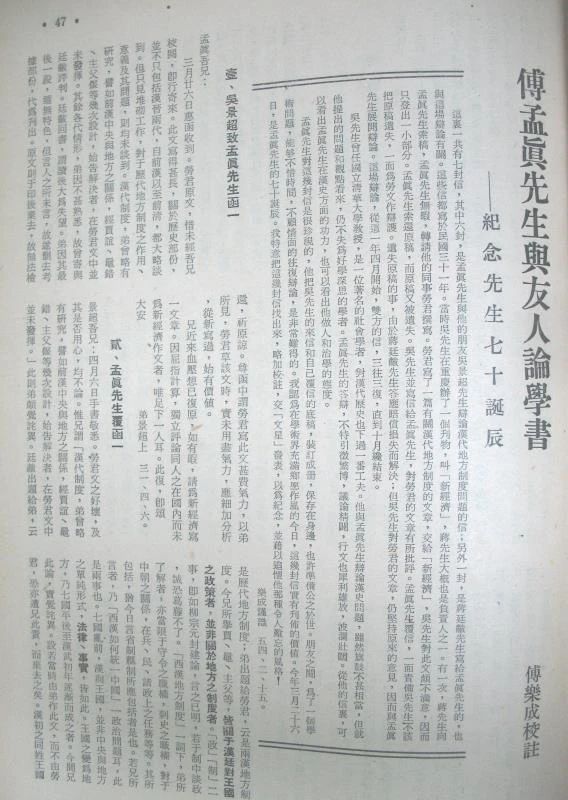

1942年4月-10月,吴景超致傅斯年函三通,傅斯年复函三通,讨论汉代地方制度问题,傅乐成将通信内容整理校注后发表在《文星》第15卷第5期,1965年3月1日。

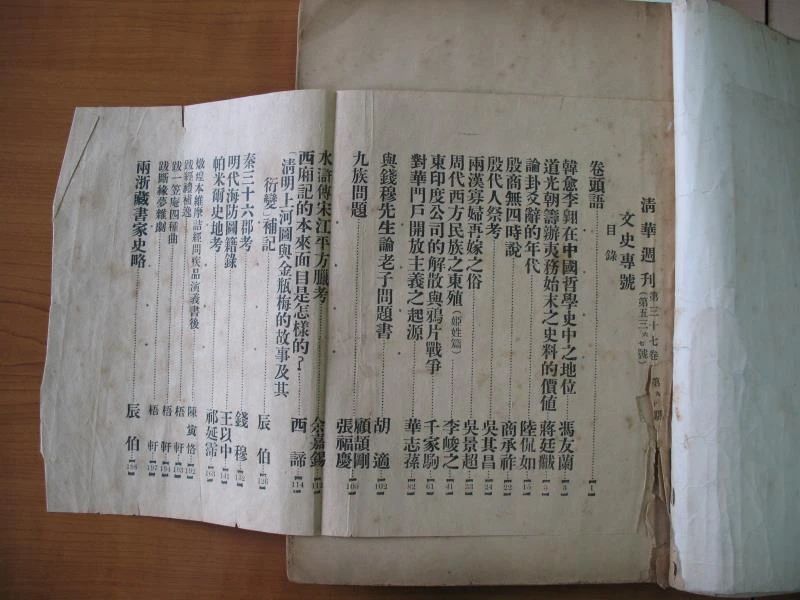

1932年4月19日,《两汉寡妇再嫁之俗》一文写成,发表于《清华周刊》第37卷第9、10期合刊“文史专号”(1932年5月7日)。此时担任《清华周刊》栏目主任的是历史系学生吴晗,本期“文史专号”即由其主编。

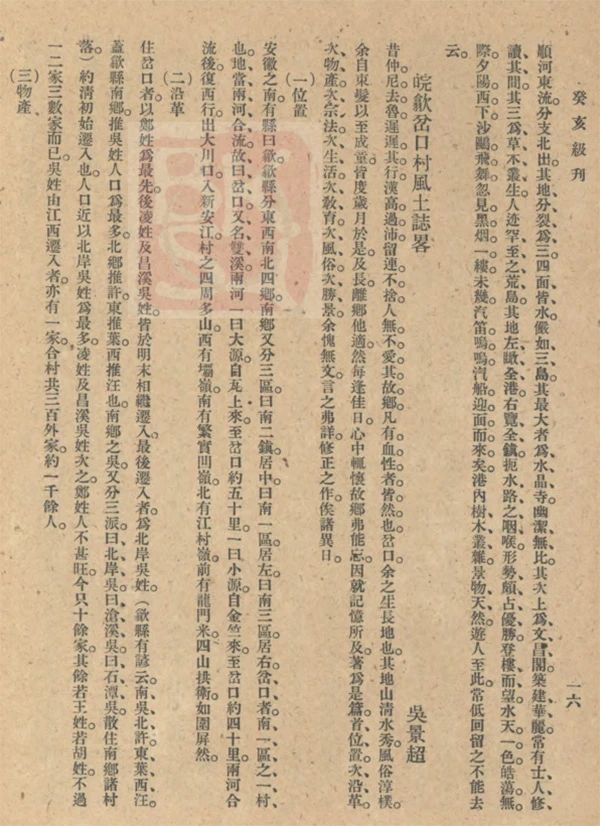

《皖歙岔口村风土志略》(图片截自“民国时期期刊全文数据库”)

故乡,是吴景超一生的牵挂的地方,更是学术激情的起点。这是青年吴景超在《癸亥级刊》发表的《皖歙插口村风土志略》的序言,细腻而深情:“昔仲尼去鲁,迟迟其行;汉高过沛,留连不舍。人无不爱其故乡,凡有血性者皆然也。岔口,余之生长地也,其地山清水秀,风俗淳朴,余自束发以至成童,皆度岁月于是。及长,离乡他适,然每逢佳日,心中辄怀故乡弗能忘。因就记忆所及,著为是篇……”

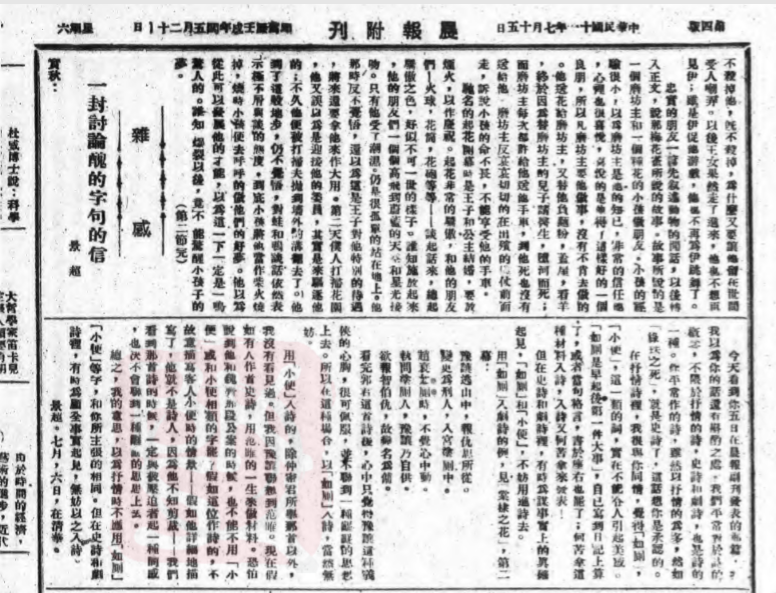

1922年梁实秋、吴景超、周作人等人在《晨报附刊》上讨论“丑的字句是否可以入诗”。这是吴景超致梁实秋的一封信,以《一封讨论丑的字句的信》为题发表于7月15日出版的《晨报副刊》第4版。全信如下:

实秋:

今天看到你五日在《晨报副刊》发表的那篇,我以为你的话还有斟酌之处。我们平常对于诗的概念,不限于抒情的诗,史诗和剧诗,也是诗的一种。你平常作的诗,虽然以抒情的为多,然如《绿珠之死》,就是史诗了。这话想你是承认的。

在抒情诗里,我很与你同情,觉得“如厕”,“小便”,这一类的词,实在不能令人引起美感。“如厕是早起后第一件大事”,自己写到日记上算了,或者当句格言,书于座右也罢了,何苦拿这种材料入诗,入诗又何苦拿来发表!

但在史诗和剧诗里,有时为谋事实上的真确起见,“如厕”和“小便”不妨用进诗去。

用“如厕”入剧诗的例,见《棠棣之花》,第二幕:

豫让逃山中,报仇思所从。

变更为刑人,入宫涂厕中。

赵衰如厕时,不觉心中动。

执问涂厕人,豫让乃自供。

欲报智伯仇,故变名为傭。

看完郭君这首诗后,心中只觉得豫让这种义侠的心胸,很可佩服,并不联到一种龌龊的思想上去。所以在这种场合,以“如厕”入诗,当然无妨。

用“小便”入诗的,除仲密君所举那首以外,我没有看见过。但我因豫让联想到范睢。现在假如有人作首史诗,用范睢的一生来作材料,恐怕说到他和魏齐那段公案的时候,也不能不用“小便”或和小便相类的字罢?假如这位作诗的,不故意描写客人小便时的情景——假如他详细地描写了,他就不是诗人,因为他不知剪裁——我们看到那首诗的时候,一定与被压迫者起一种同感,也决不会联到一种龌龊的思想上去。

总之,我的意思,以为抒情时不应用“如厕”“小便”等字,和你所主张的相同。但在史诗和剧诗里,有时为顾全事实起见,无妨以之入诗。

景超,七月,六日,在清华