百岁寿星,世纪人瑞。今天,祝贺许先生百岁华诞,是环境学院继王继明教授百岁寿庆之后的又一盛事。许先生走过的这一百年,正是我国从内忧外患到基本上实现民族统一、初步实现繁荣富强的历史过程,许先生以他自己的方式为这个伟大目标的实现奋斗了一个世纪,向许先生致以崇高的敬意。

中国历来就有尊老敬老的传统,明代称百岁老人为“寿官”,朝廷要为全国的百岁老人授予官帽、冠带,表示对生命的尊重;据说,整个明代近三百年间,享此殊荣的一共只有七个人。今天,仅我们环境学院就有两位人瑞,后面还跟着好几位“准人瑞”;环境保护是造福人类的事业,是积善的事业,天佑我环境,学院的百岁老人会越来越多。

土建系给排水专业1964届毕业照(1964.7),中排左二起钱易、周莲溪、徐鼎文、黄铭荣、王继明、许保玖、陶葆楷、李颂琛、顾夏声、井文涌、刘桂森、蒋展鹏、苏尚连、叶书明,前排右一为本文作者

时间回到五十四年前的一九六四年。年初开始毕业设计,我和万学文、崔志徵、崔文荣、贺占魁被分到高浊度水处理研究项目,李颂琛教授是项目负责人。不久,李先生被调往华侨大学,项目改由许保玖教授负责,许先生也因此成了我们的指导教师。

当年强调“真刀真枪”的毕业设计,题目源自太原钢铁厂水源地—汾河高浊度水的沉淀处理。研究内容包括静态试管实验、水槽准动态实验和沉淀池模型试验三个阶段。我们几位参加了静态试验和水槽实验。

在进入实验室之前,许先生已经设计好所有的实验装置,先生家里有一张绘图桌,备有丁字尺、三角板等绘图工具,亲自绘制设备加工图纸。按照许先生制定的实验方案,在周莲溪和苏尚连老师的辅导下,实验工作按部就班地推进。实验进行中,许先生和我们一起观察、讨论。遇到难题,还经常自己动手操作。以前大家只在课堂上见到过许先生,同学们都觉得他为人严肃、难以接近。进入课题组后,几天时间就改变了大家的想法:许先生对学生严格要求,但平易近人。

给我留下深刻印象的第一件事发生在课题组成立不久,许先生将我们召集在一起,谈起读书笔记中的规范用字问题。我们这一拨人,学的是繁体字,现在用的是简化字,平常做作业、记笔记、写读书报告都不拘一格,繁简乱用,有时还夹杂一些错别字、异体字。许先生并没有就此讲很多,更没有批评我们,只是提醒大家注意规范用字。接着,他从提包里掏出一沓小册子,人手一册。大家一看,是国家颁布的“简化字总表”,是先生从新华书店买来的。拿着小小的“简化字总表”,大家只觉得心头暖乎乎的。在以后很长一段时间里,这份“简化字总表”一直陪伴在我身边。

毕业设计进入收关阶段,写论文是一个难点。我的研究内容是水槽实验,在报告的综述篇,写了很多颗粒物沉降过程机理,这是我花了很多时间从以前学过的课本和其他参考文献里摘录的。

许先生在我的报告上写满了红色的批改文字,他不无严肃地问我:“你在试验中见到‘颗粒物’了吗?”我仔细一想,是呀!水的浊度那么高,成千上万个颗粒挤在一起,那还能见到单个的游离颗粒物呀!看来我写的综述完全是文不对题、无的放矢。许先生接着说:“你们年轻人要敢想,不能墨守成规。”又说:“只有想到的事情才有可能做到,想不到的事情一定做不到。”许先生这句话、这一个“想”字,让我想了好几天。我们当时接受的教育,很少让学生去“想”,强调的是“实践出真知”、是“听话”。许先生说出这句话,有可能让人联想到被打入另册的“唯心论”哲学观。

当时,许先生已经提出了“拥挤沉降”的概念,解决了高浊度水沉淀计算方法。后来,我在毕业论文里,根据许先生的概念提出太钢沉淀池“泥浆挤水”的计算方法建议,得到了较好评价。

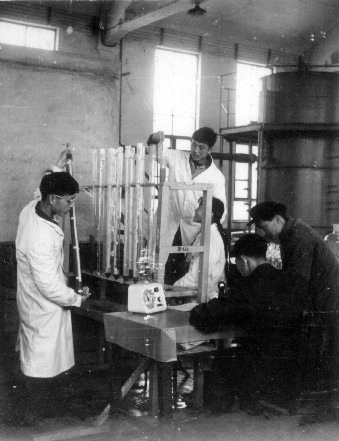

高浊度水沉淀试验(1964),左起:程声通、崔志徵、崔文荣、贺占魁、苏尚连

在以后的工作中,我牢记许先生的教诲。在设计院工作时,我不仅严格按照规范完成设计任务,还开动脑筋,改进设计。1970年代,在某给水厂设计中,我不满足于已有的标准图,开动脑筋,发挥想象,发明了“无阀滤池联锁器”,大大改进了滤池的性能和效率,后来还申请了发明专利。其实,当时如果图省事,选用标准图纸交账也并无厚非。

许先生提倡学生“想”,对于今天的教育来说具有特别的意义。清华的学风教育是“行胜于言”,这是1920级校友留给清华的精神财富。近一个世纪以来,清华学子都以此作为行为准则,“少说多做”、“听话出活”是清华人对它的通俗解释。在空话盛行、废话连篇的年代,提倡“行胜于言”无疑是必要的;但是,如果将其奉为金科玉律,作为唯一的行为准则,可能有失偏颇,甚至走向反面。我觉得,“言”作为思想的表达,在某种意义上较之“行”更为重要,对于创新型大学的建设尤其如此。

“只有想到的事情才有可能做到,想不到的事情一定做不到”这句话,语言浅显,却富含哲理。有工程学科背景的人都有这样的体会:因为受到“行胜于言”的制约,很多主意往往在自以为不能实现或难以实现的情况下就被自己轻易地否定了,殊不知这种一次又一次的自我否定,就等于一次又一次浇灭了创新的火花;当这种考虑问题的方法成为思维定式时,它就成了创新思想的杀手。

清华的学生天赋好、勤学善学,如果再加上“勤思善辩”,就会如虎添翼。我想,清华的未来不仅在于培养“行胜于言”的学生,更在于培养“行胜于言、思先于行”的一代新人。

许先生不仅提倡学生善思敢想,他自己也身体力行。上世纪80年代,环境工程学科乘势而起,业内为“环境工程”和“给排水”争论不休,有人说“环境工程就是八十年代的给排水”,让人贻笑大方。许先生却在孜孜不倦地默默耕耘,完成了数量巨大的学术著作,为广大的环境和市政工程师提供了丰富的精神食粮;在水处理教学中,率先采用“反应动力学”方法描述水处理过程,成为水环境和给排水教材改革的先驱;1990年代,年过古稀的许先生又提出“水工业”的口号,为给排水和市政工程行业的发展提出了新的方向。在学术领域,许先生真正体现了“行胜于言”和“思先于行”的统一。

有一件发生在四十多年前的往事,如果不是亲身经历,真是难以置信。

1969年,我被送到江西奉新一机部“五七干校”接受再教育。1970年的某一天,去南昌办事。到了南昌,自然要去看看老同学万学文。因为几个月前来过一次,自以为熟门熟路,准备搭乘公共汽车前往。但是,我在汽车站几个站牌前找了许久,也没有发现“筷子巷”这个地名。向身边的当地人一打听才知道,为了迎接建国二十周年,南昌市拆了一大批房屋,准备建设新区。但是,拆房容易建房难,“筷子巷”现在仍然是一片瓦砾,住户们都已搬走。那么,老同学搬到哪里去啦?

正在我对着站牌发楞着急时,只听得身后传来一个再熟悉不过的声音:“程声通,是不是找万学文家?我领你去吧。”我回头一看,许保玖先生就站在我身后,我真是又惊又喜,怎么也想不到,在这里与当年的导师不期而遇。我忙问:“许先生,您怎么也在这里?”许先生告诉我,他全家到了江西清华五七干校,他本人被抽调来支援江西维尼纶厂建设,住在南昌市里,最近去过万学文新搬的家。于是我跟着许先生来到万的新家。师生三人,在这种特殊场合、以这种特殊方式见面,真有喜从天降之感。

出席土木工程学会年会期间(1984.杭州),左起:程声通、张晓健、许先生、陈志义、黄长盾(61)

许先生是我国卫生工程界早期从美国归来的两位博士之一,不仅知识渊博,而且有实际经验。五十年代初,满怀拳拳报国之心,冲破重重障碍回到祖国,现在全家落魄到了五七干校,万学文和我都感到不平,想用一些言语来宽慰恩师,但彼此又都不愿意将事情点破,生怕破坏了师生见面带来的好心情。

许先生热爱事业、著述等身;教书育人,桃李满园;善思善行,穷之以理;不羁名利,甘于清贫;为人正直,不图虚名。许先生在清华任教超过一个甲子,培养的学生数以千计,有的成了社会名流,有的成了学界翘楚,许先生却依然居陋室、守清贫,孜孜不倦,孤独前行,在环境工程和市政工程领域作出了旁人难以企及的贡献。许先生是环境学院的瑰宝,是后辈学子的榜样。

祝先生身体健康,福寿绵长!

2018年4月1日 北京

————————————————————

许保玖先生简历

许保玖先生1918年12月31日生于贵阳。1942年毕业于国立中央大学土木工程系,获工学学士学位。毕业后先后任宝天铁路工程局工务员、重庆大学土木工程系助教、国立中央大学土木工程系助教。1949年毕业于美国密歇根大学,获卫生工程硕士学位。1951年毕业于美国威斯康辛大学,获博士学位。1955年起,许保玖先生任教清华大学,在给水排水工程、环境工程的教学岗位上辛勤耕耘近半个世纪,主讲了多门本科生、研究生课程,在上个世纪50年代设计建立了给水处理教学实验系统和实验内容。2012年,荣获“中国水业人物”终身成就奖。2018年3月获清华大学环境学院 “环境学院终身贡献奖”。

许保玖先生是我国给水排水工程学科的奠基人和开拓者之一,率先提出了“水工业”的概念及其内涵,论证了与水工业相依托的学科及其学科体系,确定了给水排水工程学科的独立学科定位;他从教近半个世纪,循循善诱,如今早已桃李遍天下,四海皆学子;他治学严谨,著述宏博,他编著的《当代给水与废水处理原理》、《给水处理理论与设计》等著作成为学科教学的典范;他思想不古,与时俱进,在耄耋之年仍然笔耕不辍,重新编校《新英汉给水排水辞典》,字句斟酌,令人崇敬;他胸怀坦荡,风骨铮铮,迄今仍关心着给排水学科的发展和动向。

1954年许先生离美前摄于芝加哥

1998年80岁生日,贺美英老师向许先生送蛋糕

2008年,环境学院为许先生举办九十华诞庆贺会

2017年教师节,环境学院院长贺克斌、书记刘毅看望许先生