感谢虞淙老师!在岁末年初为艺术团再立新功——连续奋战三日至午夜,给唐诗《登鹳雀楼》插上了音乐的翅膀,让它飞进参加央视《经典咏流传》节目排练的团友们的心坎儿,还将随艺术团进京录制,飞向千家万户的电视荧屏。虞淙老师用优美的旋律构筑的《登鹳雀楼》之意境,气势磅礴,苍茫辽阔,催人奋进,志存高远,相信一定会给人们的心灵带来非同凡响的震撼。

唱着它,仿佛看到虞淙老师用多彩音符绘制的又一幅《江山如此多娇》的画卷:巍巍中条、依山白日、滔滔黄河,以及朝向大海奔去的惊涛骇浪;还会联想到另外两位唐代大诗人描写祖国西北荒原之大美的名句——王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”和李白的“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”

每次排练《登鹳雀楼》,不啻于是一场艺术享受,和对生命之舟在途的加油。

《登鹳雀楼》号称中华五言绝句之冠,许多人在儿时就能倒背如流,但从来没有像今天这样撞击着人们的心扉,不仅领略到祖国山川之雄奇,更会想到自己所处的伟大时代。

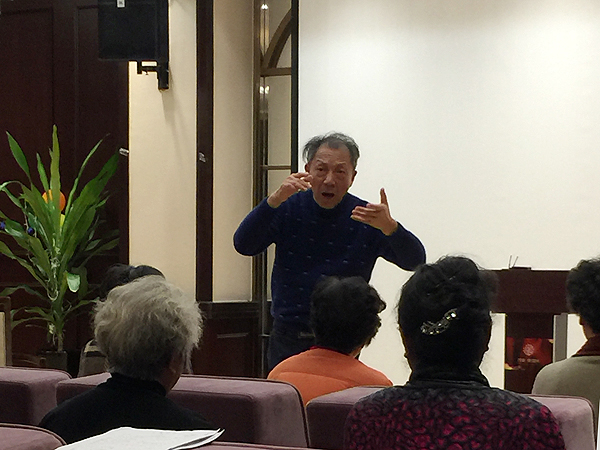

认真排练的团友们

习总书记在2019年新年贺词中指出:“2018年,我们过得很充实、走得很坚定……一路走来,中国人民自力更生,艰苦奋斗,创造了举世瞩目的中国奇迹。新征程上,不管乱云飞渡、风吹浪打,我们都要一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。”

总书记的新年贺词,有如吹响的号角,声音嘹亮,催人奋进,引领人们登上新时代的起点,就像盛唐之年的诗人王之涣登上山西蒲州的鹳雀楼。面对波澜壮阔的改革开放大潮、看到祖国天翻地覆的沧桑巨变,遥望中华崛起民族复兴的宏伟目标,心潮起伏,感慨万千——

“欲穷千里目,更上一层楼。”今天14亿努力追梦的中国人,尤其是我们的下一代,是多么需要诗人在鹳雀楼上呼唤的这种积极进取,奋发向上的精神啊!

“桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声”。艺术团成员大都是七老八十,嗓音自不如年轻后生那样清脆洪亮,而且“三九”北上会伴随诸多健康风险,但央视就是不离不弃。他们究竟看中了清华上海校友会艺术团什么?

窃以为:他们看重我们有攀登人生“高楼”的丰富经历,有寄厚望于年轻一代的拳拳之心,更有心底蕴藏已久的家国情怀。也许他们认为,新时代吟唱“登鹳雀楼”,“老凤”之声较之“雏凤”更能与时代强音共鸣,更具艺术感染力。

这就不难理解央视《经典咏流传》导演组的初衷——从灿若星河的古典诗词中,看中这首唐诗,并舍近求远执意邀请我们艺术团来吟唱,不仅用母语,还要用四种外语(英法德俄)。

实际上,这是一次古为今用和中为外用的艺术实践——不仅用博大的中华文化激励下一代去圆中国梦,还要用精深的古典诗词向外宣示中国坚持对外开放的决心。

不妨设想一下:把这四种外语视为更高一层的楼台,各声部轮流上去分别用英、法、德和俄语高歌,让各国都感受到“改革开放的中国加速度”之架势,让世界听见中国在新征程勇往直前的脚步声。这对于艺术团践行“服务社会”的宗旨,该是增光添彩,何等的风流啊!

用外语演唱,艺术团是头一回。许多在校学过俄语的,毕业后基本不用早忘了;只有英语不感生疏,但发音有待纠正。而法语和德语,艺术团几乎没人会。也就是说,分别用德语、法语和俄语演唱的三个声部,要像小孩儿咿呀学语那样从头开始——这无疑增加了排练的难度。

这等难事,其奈我何?于是“大仙过海,各显神通。” 团友们纷纷行动起来:

吴善良请来熟悉德语和法语的亲朋好友现场指导;

各声部自找地方私下加班学唱;

每位团友在家反复练习,还将练唱录音回课给所在声部长审听。

团友们攻克外语演唱难关的场景,再现清华园互帮互学的场景,也彰显出清华学子“自强不息”的精神。团友们“宝刀不老”仅用5天,就突破了各自的语言关,能用外语较为顺畅地把《登鹳雀楼》承载的今日中国之信息传递出来。

不言而喻,央视《经典咏流传》执意邀请的背后,是对艺术团演唱效果的高企。时间紧,难度大,团友们有压力,而艺术团核心组和各声部长更是压力山大!

指挥糜伟民老师,不仅要充当“导游”——领着我们沿着虞淙老师谱写的旋律登临“鹳雀楼”,还是在“鹳雀楼”上放歌的合唱指挥。可以说,艺术团在《经典咏流传》的成败系其一身!

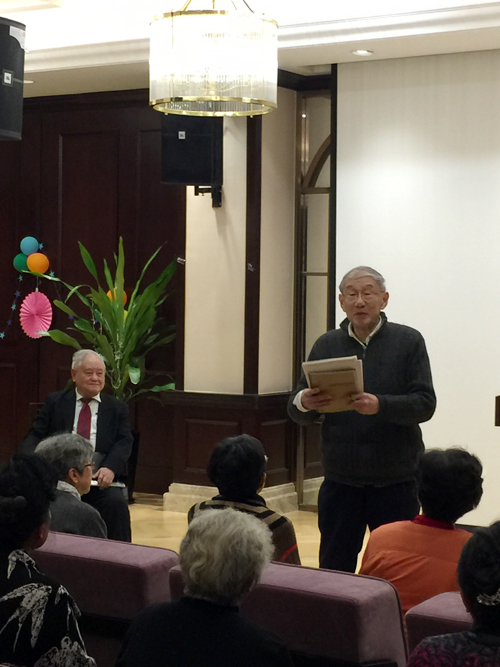

指挥糜伟民老师

糜指挥深知肩上的重担,排练前,总要做好功课,琢磨如何用完美的肢体语言去诠释该诗的意境,让大家容易领会到其内含的精神力量;排练时,他外松内紧,把肩上压力化为对团友们的严格要求,化为对排练点滴进步的由衷赞赏。其认真、自信、从容,无言地感染着参加排练的每一位团友。说起来,糜指挥真不容易,家庭负担较重,也是逾七望八之人。看着他在排练时,挥舞手臂,满头冒汗,倾情投入,一站就是半天,我们是既佩服又心疼。大家谨以勤学苦练,听其指挥予以回报。

行文至此,该对糜指挥道一声:您辛苦了!

还有西拉团长,他不像我们已经是“告老还乡,解甲归田”了,仍肩负着培养交大研究生的教学任务,像老骥伏枥那样常奔走于课堂和排练场之间。为了让艺术团与央视《经典咏流传》圆满对接,有大量须与导演组沟通的事务要他处理。他还兼任“艺术总监”,在现场给团友们“说戏”,适时对排练点评。不足之处,绝不放过;满意后,又不吝其掌声予以鼓励。其掌声既是对团友演唱的褒奖,也是对排练结果的肯定。

刘西拉团长

在密锣紧鼓排练的背后,不应该忘了两位秘书长校友——梁国光和仇国平,以及四位声部长及几位自愿者。他们也是“双肩挑”啊!作为艺术团成员,既要与大家一样把歌唱好;还要处理大量不可或缺、不胜其烦的后勤保障工作。比如,印发歌篇、接洽场所、组织排练、制作服装、联系住宿、购买车票、承上启下、与邀请方沟通、签署相关的协议、提供各类信息资料……等等。他们工作,日以继夜,全心全意,不辞辛苦、任劳任怨。近日连续的排练,我们辛苦,他们比我们更辛苦。千头万绪,百密一疏,难免会出点纰漏。届时,大家多建议、多理解、多包容。他们是艺术团活动先行的“粮草官”,是团友们遨游音乐星空的“护航人”,没有他们的奉献,艺术团寸步难行。

时不待我,新年第一天艺术团就开始排练虞淙作曲的《登鹳雀楼》。时维隆冬,地冻天寒,风雨侵衣,团友们全然不顾,连续数日往返于居家所在和排练场地。路远的,一次竟要花费三四个小时;偶感风寒,仍坚持到场。

为什么大家乐此不疲?这很难用对音乐的痴迷来解释。我以为,这是团友们“行胜于言”,在践行艺术团“服务社会”的宗旨,在延续中国知识分子“以天下为己任”的历史传统。

“天道酬勤”。当排练进行到第五天的中午,合唱《登鹳雀楼》已像模像样了,基本达到艺术团收官的要求。核心组成员与参加排练的团友们,相互感谢,互道祝贺。央视《经典咏流传》导演山南女士和艺术团89岁高龄的程不时老学长,也亲临现场聆听。他们赞扬短短几日竟能取得如此演唱效果。程老还提前给艺术团赴京送行,“预祝大家在央视这个平台上,演出成功。”离开时还带着大家齐喊“加油!”

央视导演山南更是写下令人鼓舞的观后感:“各位长辈,近日辛苦了,今天到现场听后,很精彩!”她以晚辈之心叮嘱大家,“最近要注意身体,在未来的三场演出中都能取得圆满表现。”

回顾2018,我们乘着歌声的翅膀一路走来,成绩斐然,可圈可点。如今新年的曙光又照着我们踏上“服务社会”的新征程。央视的《经典咏流传》和《春晚直通车》、江苏卫视《春节联欢会》,三个电视栏目的邀请,宛如开启这一新征程的三颗信号弹在浦江夜空冉冉升起。我们8号将北上去履行时代赋予艺术团的历史使命。

“2019年,有机遇也有挑战,大家还要一起拼搏,一起奋斗。”请记住总书记在新年贺词中发出的号召。

清华上海校友会艺术团,加油!

让我们2019“更上一层楼”。

2019-01-07 上海