我1968年毕业分配到广西全州县,开始在县建筑公司劳动锻炼。1969年县里上马小火电,是自治区项目,县建筑公司第一次承包工业厂房,土法上马,把我调去当实习技术员,管理全部工程技术,边学边干。1970年家父病逝,当时工地施工正处紧张阶段,我匆匆赶回父亲工作地江苏常州,等我到了常州,丧事已从简结束,我只呆了两天就回工地了。

1971年电厂工程竣工,承包盈利,公司领导很高兴,紧接着把我弄到砖厂,参加烧制耐火砖。对此我一窍不通,折腾了半年,都累了,项目下马,领导就给足了假期,我再次探亲。先到汉口乘坐江轮,顺流而下到南京探亲访友,再回到老家常熟。母亲已经从常州迁回老家,生活也已安定下来了,我还打算到上海停留两天,所以我在家呆了不到一周就想走了。临走前一天晚,我到不远处的初中同学家走访,分别十多年的程同学,模样没变,他原是初中班长,初二时由于他父亲受审查,他被撤了班长,初中毕业后学业也因此中断。政府对知青是有安排的,于是他先是出海打鱼,后到街道工厂,做花边做电子元件,工资不高但生活也还安定。但看到当年同学大多已经上了岗位,耿耿于怀,他能按学号背出全部同学名字(直至今日),也知道大部分同学的近况……夜深了,他支起大提琴给我拉了一曲,低沉的琴声回荡在巷里之间。

第二天上午,我整理行李,准备中午出发,只见程同学母亲匆匆赶来,拿着一个布袋,急吼吼说:“我还有一个邻居朋友,儿子是机械系留校当老师的,在鲤鱼洲,很牵记啊,想请你回广西路上到那里看看,一时头上没啥好东西,就自家缸里挖点咸菜,常熟人总归是要吃的,她自己不好意思来,就怕你不便当……”我一听,好机会啊,我还真想到那里去看看,便一口答应下来,但也只好说“试试看”。

当天我坐汽车到了上海,只停留了一天,就乘火车出发,到了江西向塘西站,再转车到南昌。天气很热,到汽车站买好第二天的票,就在南昌城里逛,还去了八一纪念塔。热了喝杯凉茶,上好的绿茶2分钱一杯,饿了吃2碗馄饨,南昌人叫云吞。天色晚了,我走到江边,就在赣江大桥边下水洗澡,突然一道亮光打过来,是探照灯,只听得桥上警卫一声吼,我赶紧上岸走了。回到汽车站,长椅上眯了一夜,第二天上午就坐汽车去鲤鱼洲。

从我离开上海起,我一路在捉摸怎样才能进到鲤鱼洲,就凭我这一包咸菜?有点悬。问题是我和机械系那位老乡互不认识,也没听说过(至今我都不记得他名字了),家长有张字条,旁人不见得会领情,就这样贸然前去,现在的人会怀疑我是骗子,那时候就成特务了!运动过来的人,有点觉悟的。然而同是机械系的吴正毅老师,我很熟,也听说他到了鲤鱼洲。在“文革”后期,吴老师带领塑像组十几个学生,陆续在北京军区及海军大院干了近一年。但我又不敢肯定他在,因为在武斗期间,我们几个常常到他16公寓住所弄半导体(所谓线路斗争),当时他说他快要调常州航海仪器厂,还给我写了个厂址。我想,现在局势安定了,真的就调走了?这次我想去看的还有很多土建系的老师,毕业后同学之间通信,知道有不少熟悉的老师去了鲤鱼洲,但只是听说,要具体说有谁,只能靠蒙。但我敢说冯钟平先生在那里,因为他年轻身体好,他手把手教过我,不会不认识,而且运动期间,他不红也不黑,这不就来干校了!

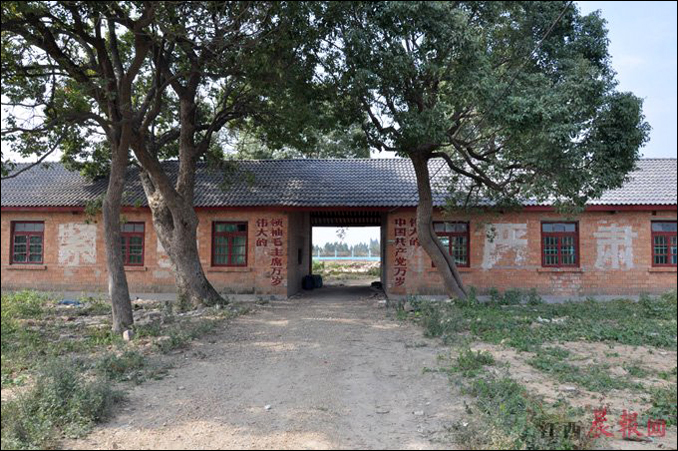

清华分校旧址

鲤鱼洲离南昌还蛮远的,到那儿已经中午,忘了是在哪儿吃了点东西,就奔清华分校,很容易就找着了,门卫很和气,我一张口他就明白,是清华学生。我说我探亲路过,来看看冯钟平先生,顺便要给一个老乡带点东西。门卫说:“哦,冯钟平他不在这里,你就甭进去了。”还示意我可以走了,我再问,先生去哪儿了,门卫说不知道。于是我和盘托出,找吴老师,找那位老乡,还给他看了家长的字条。门卫倒是认真起来了,电话联系后说,吴正毅在的。我喜出望外,顺着他的指引,进去了。那场部地方不算大,很快见着吴老师,他还没出工呢。

谁都没料到我会到分校来,吴老师立刻找来那位老乡,见了面,简单几句把事由说清了,就没话说了。我休息了一下,和吴老师简单说了点分别3年后各人的情况。我说我要去看看土建系的老师。因为塑像工程,吴老师跟土建系老师很熟,于是他就请了点小假“陪我视察”基建连。走过去不远,就看见有十几个老师在递砖头上脚手架,盖房。印象最深的是蔡君馥先生和高冀生先生(蔡先生教“建筑物理”课,虽然这门课我们没上,“四清”下乡去了,但我们对蔡先生有印象,她人高出众,快人快语的,当年她是清华108将里面最年轻的教授,她也做过塑像工程。高先生教“建筑初步”课,眼睛发亮,特别利索,是1961届金奖毕业生,是我们年级主任),两人在高声呼喊着,场面比农村盖房还热闹。我看到老师用手递的是生坯,不好用铁夹子,只能捧着,还要轻放,累的。我在想,搬砖砌墙,在校时瓦工实习做过,毕业分配到工地,瓦工石工,打坯凉坯、装窑出窑,都干过,就是没干过用生坯砌墙,这里干校又不同了。我觉得,建筑工地讲工效,没这么热闹。像我吧,还常常受到师傅的保护,而老师在这里干革命,比我们还累。

虽然我们因“四清”“文革”而学业中断,但我们建68班是个小班,系里老师对我们有点印象的,我来这里见着老师,感觉不陌生,但见到“不速之客”,老师不好停下活儿来跟我聊,见着了互相笑笑,有点尴尬,倒是吴老师跟他们不停地打招呼。有老师叫我们到木工棚去看看老先生,那里好说话。到了木工棚,一眼就看见吴良镛先生,在那里做门窗,凿榫眼。他看见我,不惊也不喜,嘿嘿一笑,说:“是同志们照顾我,不叫我日晒雨淋啊。”我说这木工活儿我在工地上经常做,要眼睛好。先生说:“还行,好、哈哈。”俗话说,师傅划线徒弟打眼,要“留墨紧”的,这里先生都是上点年纪的,眼花了,行不行啊?吴先生给我们上过一堂“建筑概论”,学生都知道他是个乐观人,但那天说话是在农场工地,不是实习场地。我在木工棚里呆了蛮久,又看了啥干了啥,不大记得了,那天没去远处农田,水稻双抢已经过了,场院里人也不多,或许有些人已经撤了。昨日南昌街头,男女短裤背心,躲阴乘凉,但这里是清华分校,土建系的老师还在烈日下盖房。这一圈“视察”下来,我很困乏。

晚饭吃饱了,又洗洗弄弄休整了一下,天黑了,跟吴老师接着聊。1968年毕业分配,67、68两届同学有1/3去了军垦农场,属于待分配,其余有到施工单位,有到地方基层,边劳动边工作,几个分到部队的也是先到农场或工地锻炼。1970年,去农场的同学都已经分配了单位,但清华的老师还在农场。青年学生劳动锻炼,是革命大道理,我们从“大跃进”开始就没少了劳动,“四清”下乡也“三同”,到农场到工地,没有一个退缩的,而老师要教书做学问,还要劳动锻炼?是斗批改?是大生产?清华办过克山农场,高沂副校长亲自抓的,清华师生得益匪浅。我们高中苦读三年,政府已尽力保护师生,但没吃饱过。入学清华,吃饱了,还经常有肉吃,我原先尖下巴很快吃成了小圆脸。而现在,鲤鱼洲是克山农场吗?

说到同学,我说还是学机械设备的好,一开始就分配定了。土建系的人,除了劳动就不知道干啥了。塑像组里建66班几个,都是从绵阳分校回来待分配的,他们在绵阳做完毕业设计,到塑像组画图已经很老练了,而分配到施工单位后,从来信得知,徐有邻在河北在做粉刷工(《清华校友通讯》2016年有徐有邻的报道),倪丙森在甘肃做瓦工,只有少数几个去了设计院。我们建67建68有4人到广西,都是县基层,边劳动边干,做结构、水电、施工,而“建筑学”专业,实在是没用上。要说工物系66届分到地方的,那是完全改了行。说到我自己,在“三忠于”活动中,成了大忙人了,县里建敬仰馆,4根门柱要求做剁斧,工人没做过,我帮着4个五级工师傅1人1柱,从工具配料到操作,完成了,还有塑像浮雕等,都是在塑像组学的。此后我经常给小伙伴放大照片素描头像,有老人去世,就加班赶画遗像……说到这些,我越说越激动,就这样了?看到老师们也这样,触景生情,不禁泪流满面,还有我母亲现在孤身一人,子女都在外,如何是好……这时,向来喜欢打趣的吴正毅老师,看我已经失态,立刻严肃起来,板着脸说:“小余!越是困难越要坚强,要振作起来啊。”那个晚上很难为情。我还问冯钟平先生去哪儿了,吴老师:“唉,血吸虫病住院,到外面不好说的。”啊!

那晚我就在吴老师那个大通铺上睡了一夜,第二天起程回广西,途经湖南,又到同学那里稍作停留,换乘慢车回全州。到了公司,领导见我情绪低落,县里又正在组织枝柳铁路会战,就让我去吧。“三线建设要抓紧”,我响应毛主席召唤,赴融安——融水——三江,92025工程民兵团施工股。2年后,转战回县做预决算,拨弄算盘珠,不久就转正搞设计了,但苦于没有工程结构的书,吴正毅老师得知后,找土建系郑金床老师和傅平均老师,弄到结构工具书寄来,还有徐有邻也寄来了新的工具书,雪中送炭,并来信鼓励,我自己也买了结构教科书自学。其实在县里,结构专业人员是有的,但县领导总认为,凡有大点的结构工程,就要清华的人来做,到后来是越做越离谱了。1976年底,县计委统计科长悄悄地跟我说:“上头来了个调令,搁了有几天了,就是不知道你自己本意……”很突然……就这样,我到了桂林行署,开始搞建筑设计,专业归队,可是八年时间已经混过去了。类似我这种情况的同学有很多,改革开放后各显神通,多有建树,而鲤鱼洲,几乎没人再说了。

老师盖的房、种的树(图中是红砖空斗墙,并不是我看到的砖坯实墙)。在我探访一个月之后,发生了“9.13事件”,之后,所有的干校都撤了。图片来自《江西晨报》2013-10-29

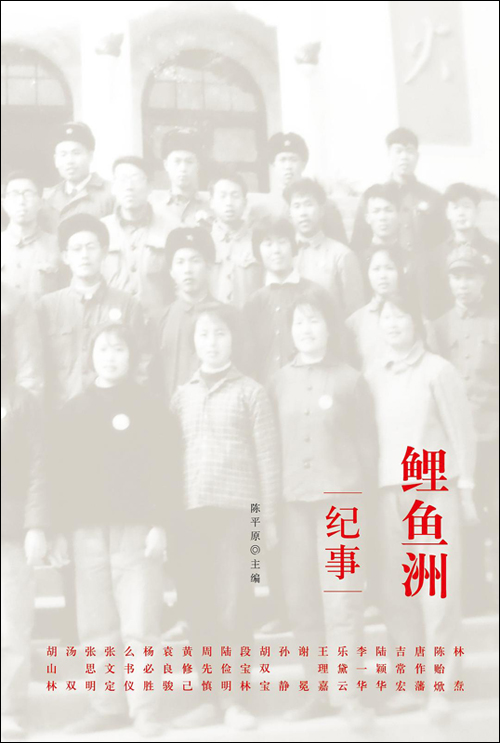

《鲤鱼洲纪事》为北大中文系师生、工农兵学员、家属子女对当时干校生活的回忆诗文结集。陈平原主编,北京大学出版社2012年1月出版,2018年4月修订版