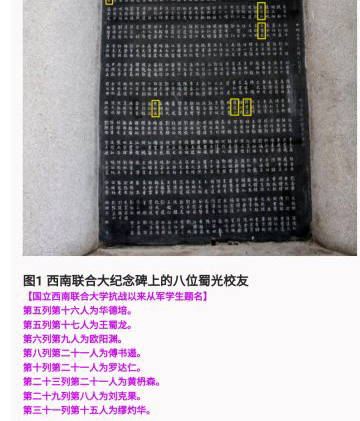

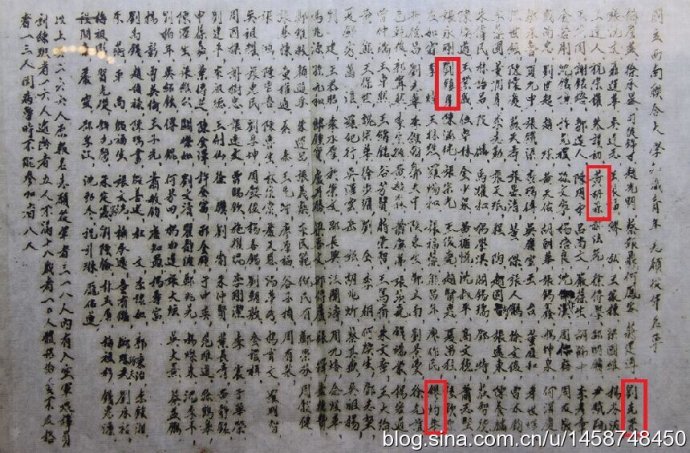

昨天,从我的一个微信群里看到一个截屏,是西南联大抗战纪念碑上的蜀光校友名单,共8人。他们是华德陪、王蜀龙、欧阳渊、傅书逷、罗达仁、黄枬森、刘克果、缪灼华。在这个截屏上详细地标明了每个姓名的所在位置。

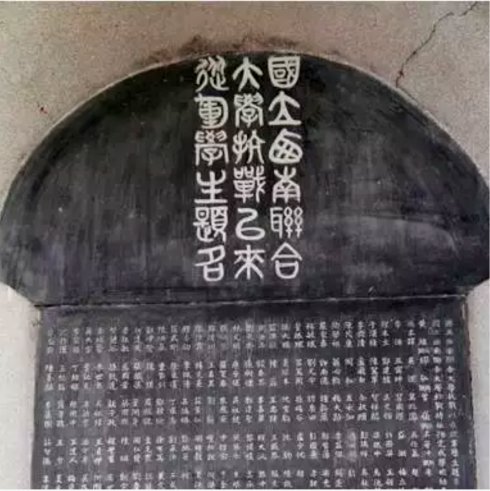

这样的纪念碑共有四座,除1946年在昆明西南联大原址(云南师范大学)所立的纪念碑(上左)以外,在复员后的北京大学(下左)、清华大学(下右)、南开大学(上右)三校校园内也各有一座西南联大纪念碑。

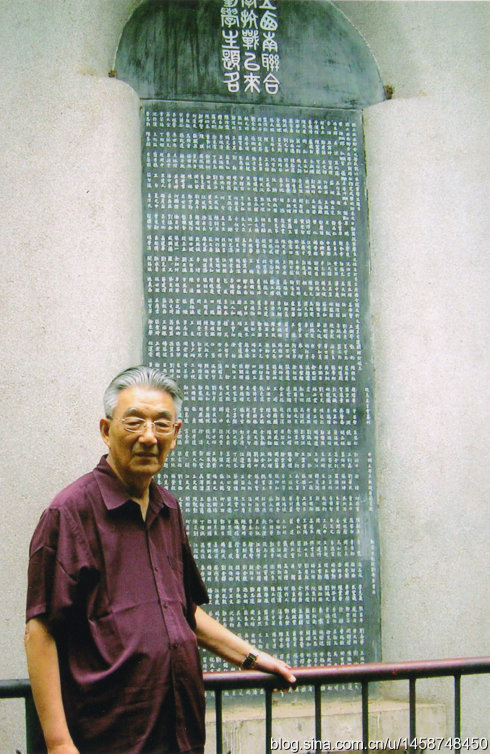

这是矗立在北京大学校园内的国立西南联合大学纪念碑(仿制)。纪念碑正面由著名学者冯友兰撰文、闻一多篆额、罗庸书丹。

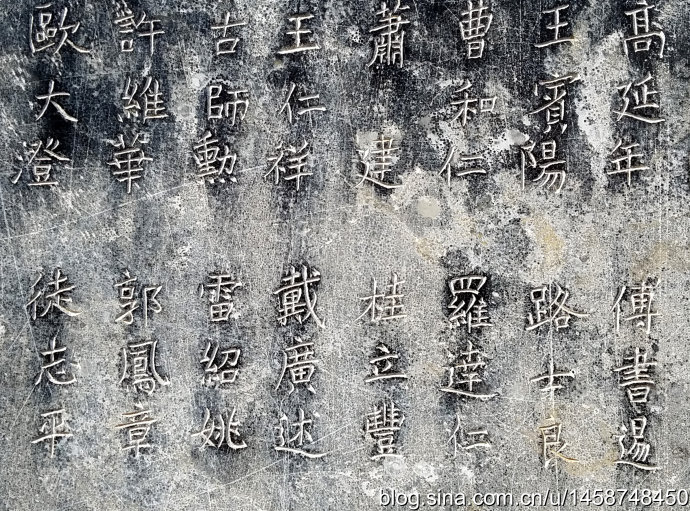

西南联大纪念碑的背面是联大校志委员会纂列的、由唐兰篆额、刘晋年书丹的西南联大抗战以来从军学生题名碑,共有834人。后经考证,碑文中有两人重复,但还遗漏了至少14人。总数至少为 846人。

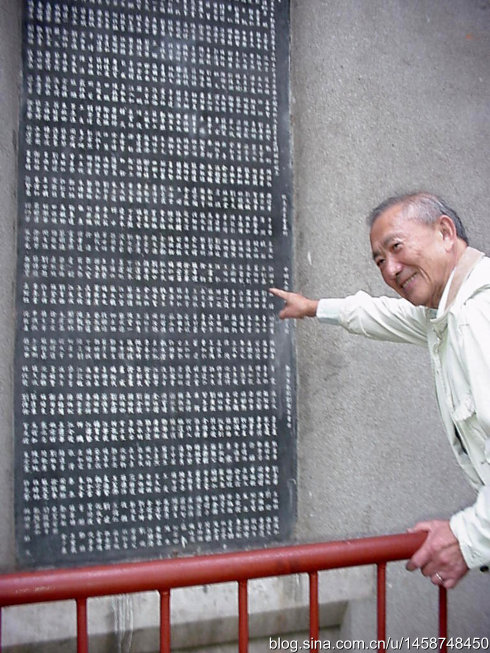

我和父亲黄枬森多次前往瞻仰北大校园内的纪念碑。父亲给我详细讲述了他在抗战期间从军的经历,我也曾写过一篇相关的文章。

我和父亲曾经在纪念碑上搜寻过他所熟悉的人的名字,也找到过一些,但不够齐全。于是我产生了一个想法,要在纪念碑上把这8名抗战老兵的名字找全。

现在,有了这张“说明”,按图索骥,又加上旁边几个学生的帮忙,我很快就找到了全部8个人的名字。

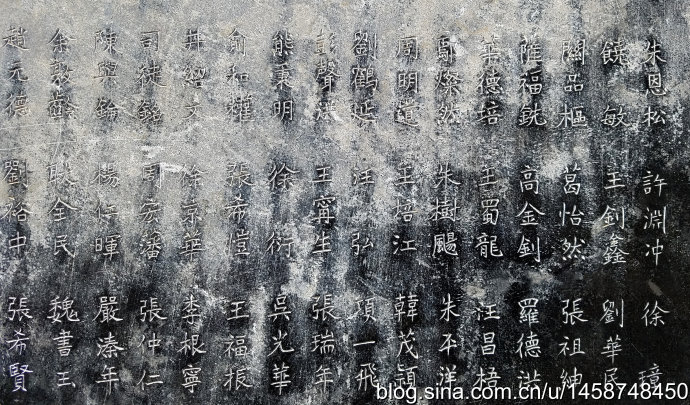

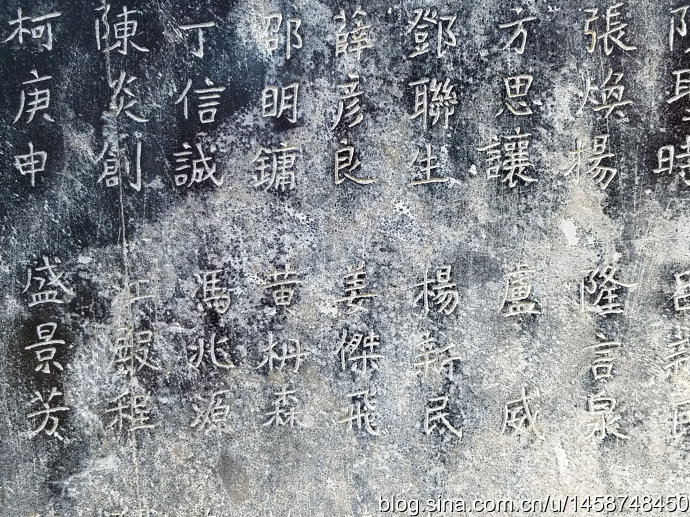

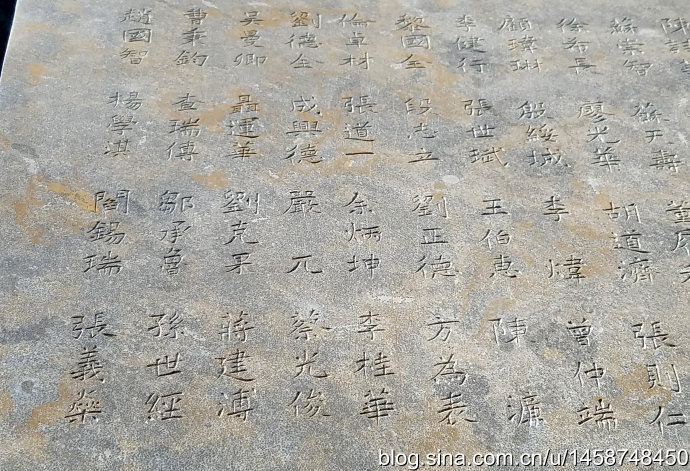

我拍下了他们的名字,石碑有些风化,字迹有些不清楚了。第一排右五是华徳陪,第二排右五是王蜀龙。

第二排右五是欧阳渊。

第二排右一是傅书逷,右三是罗达仁。

第二排左四是黄枬森。

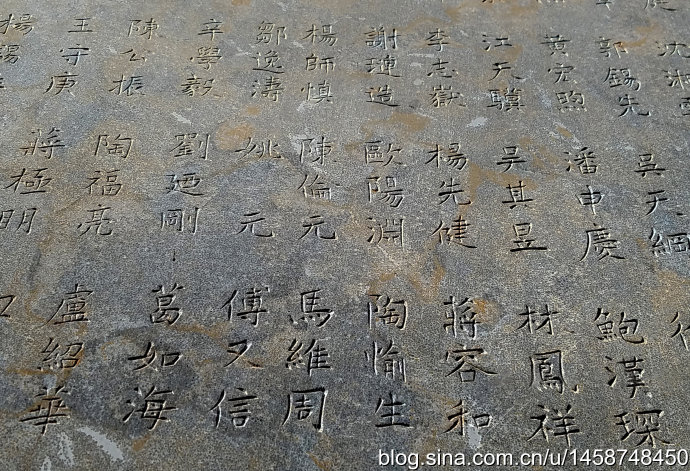

第二排左一是缪灼华。

第三排左三是刘克果。

这是关于纪念碑的介绍:碑座呈圆拱状,高达1丈5尺,宽8尺,中嵌石碑,碑镌千字之文,记述着西南联大的创建历史和校风校典,是中国革命史、教育史上的一块丰碑。多少年来,千百位昔日是联大学生、今日为海内外著名专家学者的人士络绎不绝前来参拜此碑,追抚往日联大的校园生活,缅怀先师们的教诲。

我继续在网上搜索,想搞清楚这8人的人生轨迹,在蜀光中学网上看到了下述文字:“可以看到,在题名录上第五列的第十六人和第十七人分别是王蜀龙、华德培,两人在自流井伍家坝上蜀光中学时是同窗,现在又在昆明西南联大纪念碑同一列上相邻,名标青史,永垂不朽,堪称佳话。”

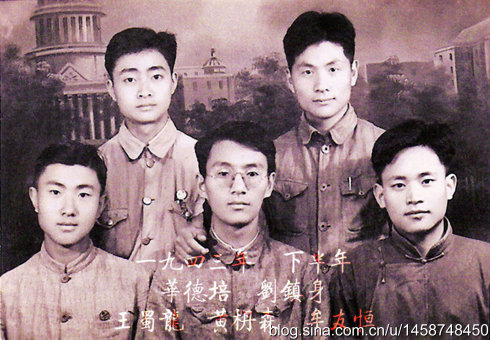

1942年蜀光中学高二班部分同学在校门口合影。前排左起刘克果、牟有恒、华德培、袁嘉锴、侯毅,后排左三黄枬森。

华德陪(又名王亚生),自贡蜀光中学1939级高二班学生,国立西南联大1943级学生(1942年先考入他校,1943年重新考入西南联大)。在蜀光中学的资料里我查到,据华德陪的叔叔华熟之回忆,华德陪在叔叔的鼓励下投考译员训练所,结业后奉国民政府外事局排遣在盟军545团团部任译官,并奉调赴前线作战。网上搜不到华德陪/王亚生的名字,我只好求助于老母亲刘苏,毕竟她也是蜀光中学校友。母亲告诉我,抗战胜利后,华德陪因参加革命工作而更名王亚生。解放后他是《中国青年报》的著名记者,1957年反右时期被打为右派,送往北大荒劳改,“文革”后平反,落实政策后先在外地工作,后辗转调到《中国农民报》社,又到河北省社科院工作。

王蜀龙是我的舅舅。作为抗战老兵,2002年,他与一些抗战老兵及其家属们回国寻访当年求学、从军的足迹,我的父亲黄枬森也参加了这次活动。

王蜀龙(前排右一)、黄枬森(后排左一)与当年的战友/同学在昆明原西南联大校址内的纪念碑前合影。

王蜀龙参观联大校史展览馆。其身后的照片(上排)从左到右为南开大学校长张伯苓,北京大学校长蒋梦麟,清华大学校长梅贻琦。

王蜀龙在联大当年的教室内。

王蜀龙(1925—),四川自贡蜀光中学1939级高二班学生,国立西南联大1942级学生。这两张照片分别摄于1945年和2015年,70年的差距,是不是可用现在的时髦术语“冻龄”?1943年,王蜀龙经“军委会战地服务团干部训练班”短期培训后进入军队,在中美空军混合大队任上尉译员,协助美军官在云南训练中国陆军,曾参加了1944年松山战役。1945年转调美国,为在太平洋开展对日反攻协助美军训练中国空军。二战结束,王蜀龙于1946年退役,留美完成他未竟的学业。在华盛顿大学先后获得学士、硕士和博士学位。他先任教于堪萨斯大学化工系,1957年后,转入工业界,到世界著名的联合碳化物公司任职达28年之久,工作内容全与计算机应用有关。在退休前,他又对人工智能的应用这一重大科技课题发生了浓厚兴趣,并进行了深入研究。退休后去纽约培斯大学任教授,讲授人工智能应用。

美国总统罗斯福于1945年颁布指令,授予做出卓著功绩人员以铜质自由勋章,在52名获奖的翻译官中,王蜀龙名列其中。2016年中央统战部为王蜀龙颁发抗战胜利70周年纪念章。

欧阳渊(1923—1998),四川自贡蜀光中学1940级高三班学生,国立西南联大1943级学生。1944年参加远征军,任译员,参加过保山战役。联大复员后进入清华大学继续学习,并参加革命。解放后从事煤炭科学研究,1980年初,他被任命为煤炭部化学研究所党委书记兼所长,主要从事煤的气化、液化开发工作。1983年建起了我国第一个,也是世界上最先进的液化实验室,成为我国开展煤炭气化液化研究的奠基人之一。随后完成了由煤炭转化为石油的工艺试验,获得了国务院对有突出贡献科学家颁发的荣誉证,享受国家特殊津贴。1995年离休。范连芬的《一本在中缅战场找回的纪念册》叙述了欧阳渊参加1944年滇缅之战的经历,其中记述了他珍藏的《蜀光1943级毕业纪念册》随他走过怒江和高黎贡山,在战场失而复得的感人往事。(借用网络照片)

傅书逷(1924—),四川自贡蜀光中学1939级高二班学生,国立西南联大1942级学生。1943年在西南联大电机系从军,赴印度为盟军做译员。1948年清华大学毕业赴美进修。1951年1月回国。在电力总局中心实验室任职,后从事电气工程技术工作,在中国电力科学研究院工作。撰有《缅北战场五百天》,见1995年《海淀文史资料选编》(第9辑纪念抗日战争胜利五十周年专辑)。

罗达仁(1919—2006),自贡市教育学院英语教授。1940年考入国立西南联合大学,1944年毕业于西南联大哲学心理系。毕业后应征入伍,在中国远征军任美军译员,历时一年半,亲历艰苦卓绝的中印缅抗日战场。抗日胜利后,即投身教育事业,在蜀光中学教书(罗达仁是此文介绍的8名蜀光校友中唯一的教师)。此后从事教育工作达50余年。1957年在反右运动中被划为右派,直至1979年才得以“改正”。曾被评为全国优秀教师,四川省劳动模范,四川省政协第五、六届委员,自贡市政协第七、八届常委。

罗达仁教学之余勤于笔耕,业余从事西方哲学翻译近一百万字,多数由商务印书馆出版,其中有[德]文德尔班的《哲学史教程》上下卷近70万字。2005年由中国文联出版社出版了文艺性回忆录《亲历中印缅抗日战场》,以庆祝抗日胜利六十周年。2006年,罗达仁以蜀光中学反右斗争为背景,综合其所见所闻,写成小说《灵魂劫并》出版,实现了他生前的最后愿望。

黄枬森(1921—2013),北京大学哲学系资深教授,博士生导师。自贡蜀光中学1939级高二班学生,国立西南联大1942级学生。1944年底从西南联大参军,为炮兵第207师,军衔为二等兵,不久又被编入汽车兵第一团,赴印度受训。联大复员后进入北京大学继续学习,并参加革命。解放后先后任北大哲学系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,曾任北大哲学系主任,国务院学位委员会学科评议组成员、组长,中国马哲史学会会长、中国人学会会长、北京市社科联副主席等。长期从事马克思主义哲学的教学和研究工作,致力于把哲学作为一门科学来建设,同时致力于人学学科的创建工作以及文化理论的研究工作。代表作有《列宁〈哲学笔记〉注释》(主编)、《〈哲学笔记〉和辩证法》、《哲学的足迹》、《人学的足迹》、《马哲史》(八卷本、三卷本、一卷本,主编)、《黄枬森自选集》、《哲学的科学之路》等。其中《马哲史》多次获国家级奖项。

老友相逢在西南联大教室前(左一为黄枬森,右二为王蜀龙),当年简陋的教室引发大家无限感慨。

黄丹根据黄枬森回忆整理写了《西南联大学生抗日从军亲历记——黄枬森忆1944至1945年参加青年军往事》一文,蜀光中学转载时题为《千秋青史一石碑》,该文删节后曾发表在2012年8月23日《人民政协报》,改题为《“一寸山河一寸血十万学生十万兵”》。

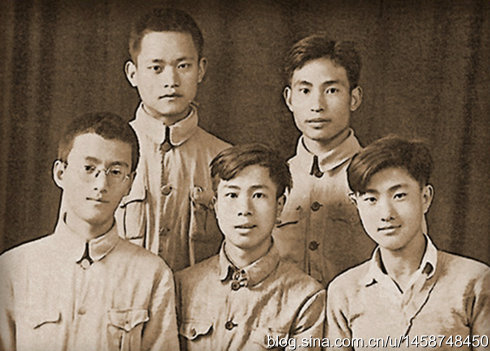

当年的西南联大学子朝气蓬勃,意气风发。

缪灼华(后更名黄自强),自贡蜀光中学1940级高三班学生,国立西南联大1943级学生。资料缺失,只记得父亲说过,“一起报名参军的联大同学同时也是四川自贡蜀光中学同学的还有刘克果、缪灼华……”母亲说,她参加革命在华北大学学习期间,曾与黄自强同学。解放后,黄自强在北京工作,去世较早。在这张照片里可见到缪灼华(前排右二)。

1943年,牟有恒(后左)、刘克果(后右)、黄枬森(前左)、鄢燦然(前中)、王蜀龙(前右)摄于昆明。

刘克果(1923—1995,更名刘放),自贡蜀光中学1939级高二班学生,国立西南联大1942级学生。刘克果是我母亲的表哥。在西南联大上学时参加远征军,抗战胜利西南联大复员后他进入北京大学西语系继续学习,参加一二•九学生运动,1947年底在冀东解放区参加革命。解放后刘放曾在唐山、天津工作,之后调到石家庄,先后任河北省歌舞团副团长、河北省师范大学艺术系主任、音乐系主任、中国音乐家协会河北分会副主席。从1948年开始创作了数十首歌曲,曾广泛流传。参与整理的民间音乐参加了第一届全国音乐汇演并被评为优秀节目,于1959年被选送参加第七届世界青年联欢节,荣获银质奖章。

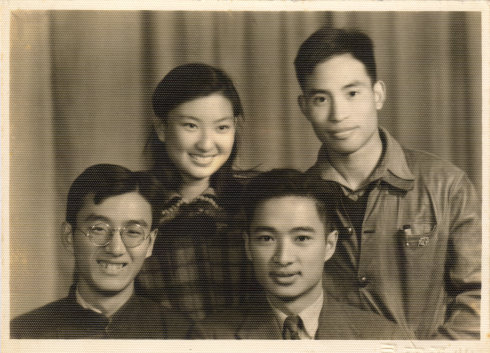

这张照片摄于北平(1947)年,照片前左为黄枬森,前右为侯朝疆,后左为刘苏,后右为刘克果。除刘苏外,三位男士都是蜀光高二班的同班同学。

蜀光中学是抗战时期大后方一所较有名气的中学。学校位于四川省有名的盐都自流井,1924年由当地盐商出资创办,抗战后应自流井士绅之邀,张伯苓先生率南开学校接办蜀光中学,喻传鉴、韩树信等先生先后主持校务,短短几年即取得较大成功。2002年在学校出土《伯苓亭记》碑,为抗战胜利后的1946年树立,江庸撰文,沈尹默书丹,碑文叙述了张伯苓接办蜀光的过程,是南开系列学校发展历程中的一通重要碑刻。

西南联大各个阶段有不少学生投笔从戎,特别是抗战后期,侵华日军垂死挣扎,进犯大西南,在“一寸河山一寸血,十万学生十万兵”的号召下,许多学生中辍学业入伍从军,报效祖国。蜀光当时学生毕业后有不少进入西南联大学习,目前就学校所知的符合“蜀光+西南联大+远征军”三个条件的共计八人:王蜀龙、黄枬森、华德培、刘克果、欧阳渊、缪灼华、傅书逷、罗达仁,其中蜀光毕业的学生七人,都是南开接办蜀光后创办的最初几届高中班的学生(1938—1940级入学,1941—1943届中学毕业入西南联大),后来在蜀光任教的教师一人,即罗达仁老师。这8人中有5人是蜀光1939级高二班的学生。在这里可以给高二班一个大大的赞!

八位蜀光校友的名字镌刻在纪念碑题名录上,在碑上可谓已永铭史册!

2018-02-27