许少鸿西南联大毕业照(1943)

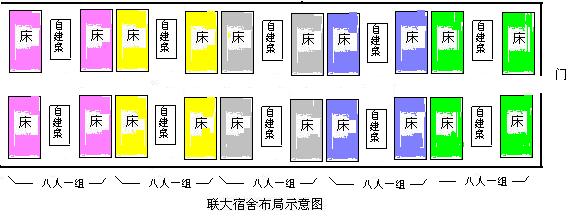

我和庞祖法在1939年10月中下旬坐“黄鱼”车从贵阳到昆明,当晚住金碧路一家旅馆。第二天上午到联大去,报了到,分配到新校舍25舍。新生是不分系“杂居”的。一个宿舍40人,两排双层床,分成五对,每对相对而睡。这样四个人就成为一组。相平行的两对如果混熟了,也可以算拼成了一个大组,八个人。但并没有任何实际意义。宿舍里除了床,没有任何别的家具。各人的行李自己找地方放。和我同一组的除了庞祖法,还有工学院的同学。已不记得他们的名字了,因为第二年他们就住到拓东路工学院的主体部分去了。两个校区相距大概有七八里地,所以大家来往不多。

当天下午我就安顿下来了。吃完晚饭,正在宿舍里闲着没事干,就听到外面有人喊我。一听声音马上认出那是王浩。我出门迎到他,他说已经找我一整天了。他早到了好几天,并且料到我将在那几天到达,天天都在找我。我说明了昨晚到得太晚的情况。现在我已不记得我们早先是怎样联系的。那时通信的手段只有邮件和电报,而当时两个人都在旅行,行踪不定。我和王浩在长沙实中认识以后,只同班一个学期,但很快就异常投机,每天课余几乎是形影不离。1938年秋天他去西北探亲了,他的姐姐在西北大学(联大?)当教授,他就转到了从北京搬到汉中的师大附中念高三,并放弃了他在那年暑假考上的西南联大经济系的资格,原因是他父亲不同意他学经济。结果他在1939年重新参加高考,进了联大数学系。他到联大,带来了他的要好同学王景鹤(也就是王景),而王景又带来他原来在徐州中学的同学章锜。从此我们四人就成了一辈子的好朋友。一年级时,大家应是分散住的,但我依稀记得,他们三个已经住在一起(12舎同一组)。到了第二年暑期,我就搬到他们那儿去。而到开学时,可以自行选择同伴,我们当然住到一起(13舍中间的一组)。三年级到32舍,四年级36舍。一直到毕业,不管怎样换宿舍,都不变。

除了我们四个,二年级时住在旁边一组的还有吴光磊,原来谁也不认识他,碰上了。他也是数学系1939年入学的,所以很容易就熟了。另外在二年级时,从工学院转来了不少同学,由于上同样的专业课,不久就都熟了。其中有张崇域、胡日恒、沈克琦、洪川诚等,不过在同一宿舍不同组。那时候转系很简单,只要你念过该系相应的必修课,并且成绩不错,系主任看过同意,签了字,就可以转了。各系都一样,所以转入转出很频繁。实际上,等到毕业的时候,原来入学时考入物理系的已不占多数。另外,还有一个孙世铮,经济系的。他好像原来认识王景,和我们也很投机,很快就熟了。

联大的学生住得比较分散。我入学的那一年,在城外北区的校舍刚盖好,叫做“新校舍”。按编号宿舍只有36栋,个别的还作他用(例如信件收发、盥洗,等等),所以总共能容纳的不过一千学生多一点,而当时学生有两千多人。除了工学院二年级以上的学生住到拓东路,就需另外有房子。女生集中在另一个地方,是借昆华中学在文林街上的校舍(昆华已搬到乡下去,一直都没有来讨回去,不知为什么)位于城墙南边(也就是城里了),所以叫南院。那边还有两到三间可容纳一百多人的大教室。离新校舍有将近10分钟的路程,所以有时候上课需要“急行军”。后来还在其西边扩大(也是原有的房子)作为附中的教室和教师宿舍(左面的附图就是当年附中的大门,已封掉。这是文林街和钱局街的交叉口东侧)。

联大的学生住得比较分散。我入学的那一年,在城外北区的校舍刚盖好,叫做“新校舍”。按编号宿舍只有36栋,个别的还作他用(例如信件收发、盥洗,等等),所以总共能容纳的不过一千学生多一点,而当时学生有两千多人。除了工学院二年级以上的学生住到拓东路,就需另外有房子。女生集中在另一个地方,是借昆华中学在文林街上的校舍(昆华已搬到乡下去,一直都没有来讨回去,不知为什么)位于城墙南边(也就是城里了),所以叫南院。那边还有两到三间可容纳一百多人的大教室。离新校舍有将近10分钟的路程,所以有时候上课需要“急行军”。后来还在其西边扩大(也是原有的房子)作为附中的教室和教师宿舍(左面的附图就是当年附中的大门,已封掉。这是文林街和钱局街的交叉口东侧)。

说起住宿,联大的宿舍恐怕是再简陋没有了,土坯墙、茅草顶,木窗户没有玻璃,只是一个带有竖条的木框而已,通风当然好,可是也给小偷方便。他们用一个铁丝长钩,便可以把学生的衣服钩出去。当时学生也穷,衣服本来就少,如被偷走,会造成很大困难。因此不得不认真对待小偷问题。如果抓到小偷,怎么处理?不能打,人那么多围着看,一开打就说不定出大麻烦。怎么办?有人想了一个办法:当地有一种草,如果不小心碰到它的叶子,皮肤就会又痒又痛,出来一条红痕,极难受。于是就用这种草去弄那小偷的身体各处,让他难以忍受。我们虽不曾身受,但那滋味儿可想而知。大家都哈哈大笑,解了气。现在回想,也是一件特别的事。所以记上一笔。最后解决小偷的问题,还是把许多“便门”都关掉,只从大门出入,那里日夜有校警把守。另外,小偷们大概也知道,这些流亡学生没有什么油水,不值得冒那个险吧。

那时的盥洗,全靠用盆打水,没有自来水。有趣的是那烧热水的灶,灶很大,灶上一口铁锅上装着一个大木桶,有台阶可以走到灶上面。由工人挑水,灌入木桶。下面烧火,水就热了,但现在想不起来那铁锅是如何与木桶连接而不会漏水。学生打水也是从台阶上灶,从木桶里舀出热水,倒到自己的盆里。附近有一个盥洗室,只有宿舍那么大。不过昆明长年天气基本上温暖如春,学生又都年轻,在屋里屋外洗都差不多,所以没有觉得拥挤或不愉快。

联大在昆明城北,一部分在城里,大部分在城外。城外就是新盖的“新校舍”。男生都住在“新校舍”的西区,“新校舍”东区北边有两个大食堂,几百学生都在那里吃饭。食堂里只有桌子,没有凳子。大家都站着吃饭,既节省了凳子又节省了空间。因为那时绝大多数都是流亡学生,没有经济来源,政府每月给14元“贷金”,就是我们的伙食费。吃的大都是发霉的米,里面还有沙子,大家也只能吃下去。就这样的饭还要抢,来晚的吃不上。为了抢饭,有时还会吵起来。不用油炒的南瓜和空心菜几乎是我们天天吃的菜,以致我对南瓜一直反感,至今也不爱吃。空心菜倒还可以吃一点。食堂是否开早饭,我已不记得。也许刚进校的时候开过,也去吃过。但后来几乎再没有去,而是在校门口公路两边的小摊子上吃的。下图就是联大大门前的环城公路。两边大树林立,很有点气派。小摊子就在那些树下,像集市那样拥挤极了(拍照时已是1946年,学生走了许多,学校解散了),豆浆、糍粑、摊鸡蛋饼……

东区多半是教室、图书馆和行政单位。“新校舍”的南区都是教学用房,校医室也在那里。除了城里的房子借用昆华中学的作教学用房和女生宿舍外,在大西门外龙翔街还有师范学院,包括教室和学生宿舍。

刚到昆明那年,我和王浩、王景鹤、章琦四个人常常在午饭以后到街上去散步,那条街叫做“凤翥街”,和它垂直的一条就是龙翔街。这两条街是大西门通向城北郊和西郊的主要道路,来往车马人员很多。那时运货的车不太多,驴和马倒很多,特别是驴,大概因为它善走山路。所以满街都是驴马粪,干了,风一吹,空气里都是粪粉,我们就在这种粉尘中散步、聊天,倒不觉得什么不舒服。现在想起来真恶心。那街上有些小铺,我们因为肚子难得填饱,所以午饭后忍不住要买一点东西吃(亏的咽得下去)。我和王浩常常是买一个有红糖馅儿的发面饼,不但没想到满天的驴粪粉尘,还吃得津津有味儿;章琦和王景则喜欢花生米。1939年时,昆明还用滇币,一元“法币”换10元滇币;称重用公斤(这多半是受法国人的影响),开始很不习惯,后来习惯了,可是滇币也很快就不用了。过不了多久,小吃店渐渐多了起来,我们也不只是吃糖饼和花生米了,还有米线和饵块。米线有不同口味的,煮好的米线加上一点辣鸡丁儿,就叫闷鸡米线,还可以加别的,可惜我想不起名字来了。饵块是一种无味的米饼,有点像宁波年糕,只是比较大而薄,也是同样的添料。煮米线和饵块的锅子是铜的,擦得很亮,有个把儿,很小,倒出来正好是一碗。饵块也有不是煮的而是烤的,卖的时候现烤,抹上芝麻酱,挺香的。这多半是夜宵的主要食品。当有事进城赶不上学校开饭时间时,有的同学就上饭馆了。好像唯一的饭馆就是文林街的文林食堂(左图中的房子就是它的原址,在钱局街和文林街的街口,联大附中对面。这是1981年拍的,当然早就不是饭馆了),在我们的眼里那是高级的食堂了。有些经济来源比较充足的同学,对食堂伙食腻了,就常常去光顾。我已不记得是否去过,要去过顶多也不过一两次。

刚到昆明那年,我和王浩、王景鹤、章琦四个人常常在午饭以后到街上去散步,那条街叫做“凤翥街”,和它垂直的一条就是龙翔街。这两条街是大西门通向城北郊和西郊的主要道路,来往车马人员很多。那时运货的车不太多,驴和马倒很多,特别是驴,大概因为它善走山路。所以满街都是驴马粪,干了,风一吹,空气里都是粪粉,我们就在这种粉尘中散步、聊天,倒不觉得什么不舒服。现在想起来真恶心。那街上有些小铺,我们因为肚子难得填饱,所以午饭后忍不住要买一点东西吃(亏的咽得下去)。我和王浩常常是买一个有红糖馅儿的发面饼,不但没想到满天的驴粪粉尘,还吃得津津有味儿;章琦和王景则喜欢花生米。1939年时,昆明还用滇币,一元“法币”换10元滇币;称重用公斤(这多半是受法国人的影响),开始很不习惯,后来习惯了,可是滇币也很快就不用了。过不了多久,小吃店渐渐多了起来,我们也不只是吃糖饼和花生米了,还有米线和饵块。米线有不同口味的,煮好的米线加上一点辣鸡丁儿,就叫闷鸡米线,还可以加别的,可惜我想不起名字来了。饵块是一种无味的米饼,有点像宁波年糕,只是比较大而薄,也是同样的添料。煮米线和饵块的锅子是铜的,擦得很亮,有个把儿,很小,倒出来正好是一碗。饵块也有不是煮的而是烤的,卖的时候现烤,抹上芝麻酱,挺香的。这多半是夜宵的主要食品。当有事进城赶不上学校开饭时间时,有的同学就上饭馆了。好像唯一的饭馆就是文林街的文林食堂(左图中的房子就是它的原址,在钱局街和文林街的街口,联大附中对面。这是1981年拍的,当然早就不是饭馆了),在我们的眼里那是高级的食堂了。有些经济来源比较充足的同学,对食堂伙食腻了,就常常去光顾。我已不记得是否去过,要去过顶多也不过一两次。

一年级时,每天晚上吃过晚饭就到图书馆去抢座位。因为宿舍的灯光很暗,不能读书,而图书馆座位不够,所以要抢。不仅是抢座位,还要抢借书。后来宿舍里许多学生都自己在床位间装了电灯,用木箱和木板搭了桌子,也可以读书了。同时,街上茶馆大发展,借茶馆的灯光可以读书。泡上一杯茶,再来点“马豆”(一种炒熟的硬蚕豆,由于它的硬,我们认为它是给马吃的,就叫它“马豆”,价钱比花生米便宜),岂不美哉。另方面,影印的书也大行其道。再加上高年级同学把用过的书低价出让(贴有小广告。写有地点和时间及价格)。这样一来,图书馆也不挤了,书也不紧张了。后来,不少同学习惯于晚上到茶馆去消磨时间,有看书、讨论问题的,也有聊天、打桥牌的。我们几个迷上桥牌后,几乎每天都打,差点儿就像现在学生上网吧了。但是王浩并不像我们那么着迷。当然如果少了他,可以找别的同学。学会打牌已是二年级以后的事,那时熟的同学很多了。

熟悉的同学多了以后,我们常常在午饭后到宿舍区北面的篮球场去打篮球(那时我们没有想过饭后马上打球对消化系统不好),参加的人有张济舟、陆以信(他们两人是最热心的)、王浩、王景鹤、洪川诚等,更多的人名现在想不起来了。我每次都参加,因为投篮比较准,他们也很愿意有我参加,特别是比赛时,可以说我是不可缺之队员。除了打篮球以外,我还很喜欢玩单双杠,双臂引体向上能作17次。后来经过苦练,能够单臂引体向上了。这一直保持到我到应用物理所时。

我们上二年级的时候,日机的轰炸日益频繁,学校只得把上课时间改为早晨七点到十点,下午三点到六点。中间的时间,多半时候是“跑警报”,就是躲轰炸。我们很多人都是往北边的荒山上跑。那荒山坡上有许多荒坟,有时也有很小的小山洞(约一平方米)。在那种躲轰炸的情况下,读书也静不下心来。于是打桥牌就熟练起来,并上瘾了。那时熟的同学已不少,很容易凑四个人。打桥牌成了我们消磨时间的主要方式,也成了我以后不用功学习的重要因素之一。

在昆明的那些年里,到大观楼、西山去玩,是我们很喜欢的一种活动。一是喜欢那清澈见底的昆明湖水,在里面可以游泳、划船,二是喜欢爬西山。从大观楼上船划出去,一直划到西山,然后上到龙门,欣赏那一整座岩山雕成的艺术杰作,感叹那为了最后一点小缺陷而投江自尽的完美主义。有时我们不划船回大观楼,而是从西山步行回校。我和章锜、王景鹤去的次数多。王浩因为很用功,这种费时较多的活动他不大参加。周光地喜欢步行,有时候也和我们一同去西山。但他喜欢独自行走,带着“锅馈”,走很长时间,也不知是去哪里。

我和周光地都喜欢看星座。这其实是为了消遣。昆明天气特别晴朗,经常万里无云,而且基本没有冬天。有一段时间,几乎每天晚上我们都在辨认各种星座,最后达到能够认出有名的那些恒星,行星就更不在话下了。可惜现在我已忘得差不多了,只能认出大熊星座、小熊星座、猎户星座等少数几个,另外有天狼星,织女星、七姐妹星等。现在眼睛坏极了,恐怕连这些都看不清了。可能由于看星,我的眼睛的近视,四年里一点也没有加重。回想起来,当时这种活动对我的人生观影响不小。其结果有好有坏。好的方面是我把人生看得轻了,觉得在浩瀚的宇宙中,人连一粒灰尘都不如的渺小,任何事实在都不值得去计较,名利思想淡薄了。坏的作用则是,我更觉得有无成就无所谓,不如随心所欲,爱怎么做就怎么做,无需为功课辛苦。这是为懒惰找到借口。对于天文,倒是有了更大的兴趣。因此四年级时,我选修了天文。教师是戴文赛,可能他刚回国,没教过书,所以教得不好。讲课有点索然无味,那点兴趣也就随之消失了。

我们刚到昆明的时候,电影院很少,我知道的只有一个大众电影院,常演美国电影,但既没有译音,也没有译文,唯一的办法是有一个人在楼上讲解,有点像同声翻译,讲的还是云南话,常有翻译错误。这时会有个别看电影的联大学生笑起来,甚至重复他的错误。那讲解员就会恼羞成怒,公然用粗话骂起来。因为翻译的低劣,联大学生兴趣不大,去的人就少了。

后来在南屏街修了一个比较现代化的南屏电影院。老板娘叫“刘太太”,显然很有钱,据传是个军阀的老婆。电影院比较像样,电影也有了文字翻译(中文字幕),因此联大去看电影的人很多,昆明其他人去看的也很多。买票很难,全靠挤入购票人群的本领。我总是和王浩、章琦、王景一起去看,买票就靠我了。我把眼镜和钢笔(这两样是读书不可或缺的东西)交给他们,就开始往里挤。我的窍门第一是要去得早,第二就是靠墙溜边往里挤,因为买到票的人都从中间挤出来,所以溜边就不会和出来的人流对挤。我多半是能买到的。四十年代的那些有名的电影在那里看的最多,如《魂断蓝桥》《蝴蝶梦》《北非谍影》,等等。

我们看电影有固定的三部曲:一看电影、二吃蒸饺、三洗淋浴。这三部曲把一个下午都占了,所以要赶上那个下午大家都没课才行。再说也要花钱,所以也要几个星期才能享受这么一次。

进联大以前我对音乐的接触很少,高中时代的朋友们也如此。我虽然认识五线谱,拥有一本One Hundred and One BestSongs ,但不会唱升半音或降半音,可以想象唱歌也是很难听的。到联大后,有一天看到布告说在某一个院里放送交响乐,那是我第一次接触到交响乐,只觉得许多乐器在一起演奏,很长,听不出所以然来。后来有人组织到一个教堂去听交响乐,有人讲解,第一次是讲贝多芬第五交响乐。我从此对交响乐大感兴趣。以后有这种听交响乐的机会,我一定去。记得第二次放送的是柴可夫斯基的第四交响乐,同去的人有陆以信、王浩等。渐渐迷上了交响乐。

许少鸿西南联大研究院时期留影(1945)

抗战胜利以后,回到北京,处理的唱片堆积如山,我还买了一些带回福建老家。有人买了一个唱机,还是那种带摇柄的老式唱机。我和沈克琦、陆以信、孙世铮等常聚在郭沂曾那里听唱片,因为郭那时已经是讲师,有一间比较独立的房间。听过唱片后,郭还有时给我们讲点解放区的新闻。在北京这个阶段,反碰到没听过的交响乐,就要听一听,而且对听交响乐还特别用心。有时会随便放一段,互相考一下,说出是谁的什么作品。

许少鸿(1921-2010),福建海澄县(现龙海市)人。物理学家。1943年毕业于西南联大物理系,1944年考取西南联大研究生,1948-1950年美国哈佛大学、德州农机大学研究生。1950年起先后在中科院北京物理研究所、中科院长春物理研究所、上海科技大学工作。毕生从事发光材料、器件的研制及其物理过程的研究。和黄有莘一起建立中国第一个发光实验室和我国第一个发光专业(中科大物理系)。研制成第一代固体平板式光源和显示器,后期研究工作主要是稀土发光材料、有机和无机电致发光薄膜,以及与发光效率有关的物理问题。