2001年8月4日(星期六)下午,我陪父亲胡道稷参加了西南联大北京校友会的聚会,地点在建国门南大街、当时的北京市人大常委会办公楼。那时家父已年且80,中风过,走路不便,但是他还是坚持要去。

家父胡道稷是西南联大1941级学生。1937年夏,在“八一三”的炮火声中他和母亲与姐姐逃离上海。那时,他还不满16岁,刚刚收到高中录取通知。他们先后辗转到芜湖、武汉,最后落脚长沙,一路颠沛流离。

当时,长沙是大后方。家父在当局专门收容来自战区流亡学生的收容站报名后,被安排到位于贵州铜仁的国立第三中学。他告别了亲人,跟随带队老师乘船经湘江北上,穿过烟波浩渺的八百里洞庭,又沿沅江溯流而上在湘西桃源登陆,然后步行穿过湘西地区,经过十几天的跋涉抵达铜仁。在铜仁完成了高中学业,1941年考入西南联大。

国立第三中学高中部二九级丙组毕业同学摄影,前排右三胡道稷(1940.6.26)

时间转回聚会当日。我们走进会议室的时候见到里面已经有不少校友。时任北京校友会会长的梅祖彦见到我们便主动走过来与家父打招呼寒暄。梅先生和家父是老相识,他们是1943年在昆明美军总部工作时认识的。梅先生一米七左右,偏瘦,背微驼,带着眼镜,身着正装,精神矍铄。今天他要主持会议,非常忙,他要我们先找个地方坐下。于是父亲先去签到,然后走向座位。忽然背后有人大喊“胡道稷”!家父连忙转过身,愣了片刻也惊喜地喊出对方的名字,接着热烈握手。那位老先生身体健硕,背不驼,腰不弓,长方形脸盘,头发也不显少,嗓音洪亮,有点儿山东口音。后来家父告诉我,那位老先生当年是联大历史系的学生,年级比家父晚一些,在校时非常喜欢打篮球。北归后从北大历史系毕业,长期在国家统计局工作。时隔五十多年,两位老人还能瞬间从对方身上找到当年的影子,想起对方的名字令人感叹。我在2010年代的西南联大北京校友会的校友通讯里看到过他的文章和照片,他也是北京校友会的负责人之一。

我和父亲坐在离开主席台不远的地方,回头看去已有上百位老校友就坐。他们与家父年龄相仿,互相交谈着,有的不断注视着新进来的人,也许在寻找故旧。

会议开始了,先是唱西南联大校歌,全体起立。

万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血,尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

歌声缓慢、低沉又悲壮。我注意到家父神情庄重,认真地唱着,眼里闪着泪花,我又向别的坐席望去,这些老人在唱校歌时神情凝重,尽管声音有高有低,参差不齐,但每个人都是一丝不苟的。我想,歌声一定把他们带回到那个国难当头、“九州遍洒黎元血”的年代;年少的他们告别了父母,离开了家乡,千里迢迢汇聚到西南大后方,“绝徼移栽桢干质”;他们发奋学习,“尽笳吹,弦诵在山城,情弥切”;他们牢记“千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰”,他们“多难殷忧新国运,动心忍性希前哲”;他们坚信抗战必胜,终将“驱除仇寇,复神京,还燕碣”。那时,他们风华正茂,意气风发。其中不少人中断学业去从军,直接投身抗日工作。家父也在其中,西南联大纪念碑背面镌刻的《国立西南联合大学抗战以来从军学生题名》中有他的名字。他入学不久太平洋战争爆发,大批美军援华。他响应政府号召参加了战地服务团,在第三期干部训练班毕业后被派的到美军中当翻译,先后在陈纳德航空队、昆明美国陆军作战参谋部(美军总部)、美军医院服务。战后他返校继续学业,1947年毕业于清华。国家危难时挺身而出,为国效力,危难过后又返回校园完成学业,这不是一种家国情怀吗!

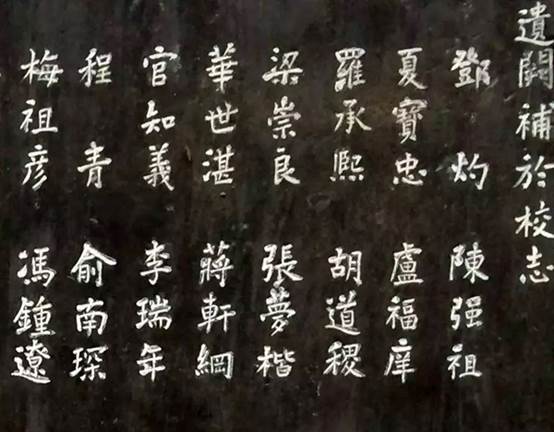

西南联大纪念碑背面的《国立西南联合大学抗战以来从军学生题名》

《国立西南联合大学抗战以来从军学生题名》(局部)中,第2行右3为胡道稷

歌声过后是校友发言。第一位是彭珮云,时任第九届全国人大常委会副委员长。记得1966年5月下旬我从广播中第一次听到她的名字。如今见到这位闻名已久、历经磨难的前辈我肃然起敬。站在台上,她神采奕奕,嗓音洪亮,话语流畅。她介绍了自己与西南联大的渊源,从中得知她在联大附中读过书,以后又进入联大学习。 第二位发言的是王汉斌,他精神焕发,介绍了自己在联大的经历。从他的发言中,我得知他原是一位华侨,进入联大之前,在国外就从事抗日活动。他曾任第八届全国人大常委会副委员长。他的发言语气平和,娓娓道来。两位副委员长只谈他们在西南联大的过往,只字不提自己是高官。那次会上我还了解到原来他们两人是夫妇。

接着还有几位校友发言,其中那位认出我父亲的老先生也发言了。最后讲话的是梅祖彦,他首先向到会的校友表示热烈欢迎,他说这次到会有90多人,既有联大校友,也有联大附中、附小的校友。他表示,这次聚会很宝贵、很难得,因为大家都年事已高。“我算是最年轻的,也已经76岁了,以后我们相聚的机会越来越少。”他希望大家多多交流畅谈。随后,他报告了校友会的工作事项。

接下来是交流环节。有点儿遗憾没能见到三年前北大校庆一百年时遇见过的老同学。倒是遇见了一位女士,七十多岁,交谈中得知她在西南联大预科读过书,命运多舛。后来她与家父有过书信往来。

会议结束后,我和父亲走向地铁站,忽然一辆小汽车停下来,司机招呼我们乘坐,原来车里还坐着他的父亲,也是一位西南联大校友,刚才也在会场。他们把我们送到建国门地铁。

这是家父参加的最后一次校友聚会。

注:

1. 梅祖彦。梅贻琦校长的儿子,清华大学水利系教授,时任西南联大北京校友会会长。

2. 关于我的父亲胡道稷。1921年生于安徽芜湖,1930年迁居上海,1937年“八一三”以后流亡到内陆地区,经当局安排到贵州铜仁国立第三中学高中就读。1941年考入西南联大经济系。太平洋战争爆发后,响应号召参加战地服务团,被派遣到美军长期任翻译。抗战胜利后返校继续学业,1947年毕业于清华大学。1951年毕业于上海复旦大学经济研究所(研究生)。后在上海工商联任职。1956年奉调新华社对外部翻译。1958年下放到河北徐水中学任教。

改革开放使家父政治上获得解放。“老夫喜作黄昏颂,满目青山夕照明。”面对无限夕阳,家父百倍努力,教书育人。他对教学精益求精,每天准备教案批改作业到深夜;他对学生认真负责满腔热情,每天早晨和晚上他都要到教室做辅导;他探索新的教学方法,用英文授课,这在当时极为罕见。他治学严谨,为人师表,德高望众,曾被授予徐水县“园丁奖”,徐水县“劳动模范”,八十年代被选为徐水县政协常委。在任期间,他积极呼吁改善民办教师待遇,在政协提出议案。在徐水工作34年桃李满天下,其中还有两代学生。1992年迁居北京,2009年因心脏病去世,享年88岁。

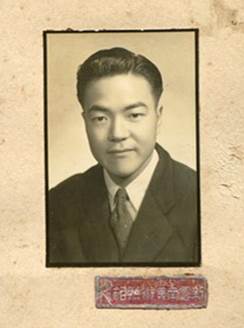

青年胡道稷

荣获1985年徐水县“园丁奖”

3. 笔者: 胡传杰(胡道稷之子)退休前在中国首钢国际贸易工程公司任翻译。