——《钱锺书手稿集·外文笔记》编辑随想

在钱锺书《外文笔记》前,我们可以真正体会一下“读书”二字

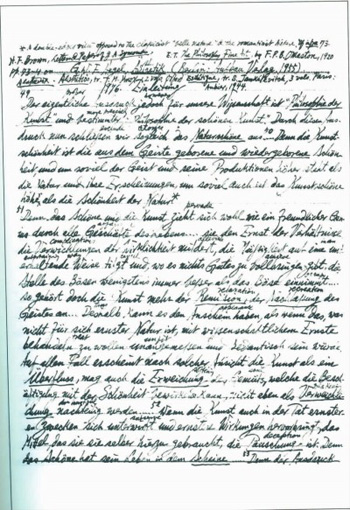

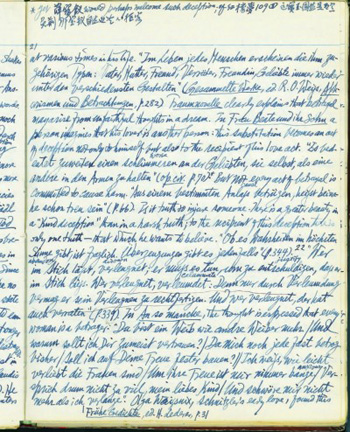

钱锺书手稿集内文

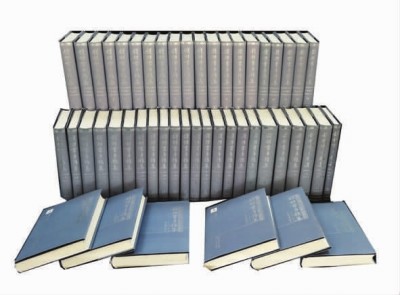

商务印书馆出版 全四十九册《钱锺书手稿集·外文笔记》

2016年3月下旬,《钱锺书手稿集·外文笔记》出版座谈会在商务印书馆礼堂召开,翻译界、西方语言文学界的知名学者济济一堂。会场上,朱虹、罗新璋、黄宝生、郭宏安等前辈,如今都已经皓发如银,回忆起钱先生的治学和教诲让人如临其境。在会场右侧,铺着墨绿色丝绒的长桌上,全四十九册《外文笔记》一字排开,仿佛是一根无形的线,默默牵引着所有与会人的心思和目光。桃李不言,下自成蹊。

北大英语系的丁宏为老师感慨道:“这套书系里资料室一定要购买,放在那里,让每年的新生入学时都去看看,就从它面前走一遍,体会一下,什么叫读书。”

一

因为有了世界读书日,每到4月下旬,读书都会成为一年一度的热点话题,怎样读书? 读哪些书?读多少书?林林总总,令人目不暇接。说到读书,钱锺书先生是最不该被忽略的。杨绛先生回忆说,“锺书自从摆脱了读学位的羁束,就肆意读书”,“不仅读,还做笔记;不仅读一遍两遍,还会读三遍四遍,在笔记上不断地添补”。他们夫妇两人的稿费捐给了清华大学设立奖学金,名字就叫“好读书”。

除了《谈艺录》《管锥编》等学术著作,钱先生还留下了大量的读书笔记:《容安馆札记》 三千余页、《中文笔记》 一万五千余页、《外文笔记》三万五千余页。这些读书笔记从上世纪三十年代记到作者1998年逝世,跨越了六十余年,两万多日。这六十余年中还包括作者辗转流离的年代、身不由己的年代和疾病缠身的年代。不仅如此,今天所见的读书笔记已不是完整的原貌,可以看出当中有遗失的部分,有作者专门编辑整理和重新打印的部分。更惊人的是全部笔记都有作者反复阅读、勾画评点的痕迹。也就是说,这些书和读书笔记,作者读了不止一遍,记了不止一遍。恐怕所有面对这个“人间奇迹”的人都不禁会想:六十余年的时间,每天要读多少书,记多少页笔记才能留下如此规模的知识宝库? 这个问题,怕不只是一个估算那么简单。如丁宏为老师所言,在《外文笔记》前,可以真正体会一下“读书”二字。

在编辑《外文笔记》的三年多时间里,每次看到如山一般堆叠的纸样,我都会想象,钱锺书先生每天究竟是怀着怎样的心情,打开那些书页,写下这些笔记的。甚至会不由自主地去想:为何读书?

杨绛先生说:“钱锺书年轻时曾对我说过一句心里话,他说:‘我志气不大,但愿竭毕生精力,做做学问。’”做什么样的学问?杨先生说:“钱锺书是研究外国文学的。他在国内外大学攻读的是外国文学。他回国教学,教的是外国文学。1953年北大、清华、燕京三校合并,他由清华大学并入暂属新北大的文学研究所,他是外国文学组的成员。以后多年外调,再回文学所,又‘借调’古典组。钱锺书在《模糊的铜镜》末一节说:‘从此一“借”不复还,一“调”不再动。’读者不会知道他心上多么无可奈何。”读者不知道,然而最了解钱锺书心意的杨绛先生怎么会不知道? 她说:“我知道他打算用英文写一部论述外国文学的著作。他既回不了外国文学组,也只好不作此想了。”看到钱锺书先生生前手抄,而“自知无缘再做下去,末一页已经丢了,从此搁置一边”的一份不完整的资料《欧洲文学里的中国》,“几位‘年轻’人(当时称我们‘年轻’人,如今年纪都已不轻)……叹恨没有下文。连声说‘太遗憾了! 太遗憾了!’我心上隐隐作痛。他们哪里知道钱锺书的遗憾还大着呢……为这几页残稿还说什么‘遗憾’呢。”(杨绛《〈欧洲文学里的中国〉前言》)一“借”不复还,一“调”不再动,念念不忘的外国文学研究却“无缘再做下去”了。晚年的钱锺书先生“多病意懒”,阻止了杨绛先生为他补缀破损的读书笔记,留下“有些都没用了”的一声叹息。然而,钱先生依旧不间断地读着书、记着笔记。即使在病床上,在颠沛流离中,日复一日、孜孜矻矻积聚着知识。杨绛先生回忆:“锺书每天总爱翻阅一两册中文或外文笔记,常把精彩的片断读给我听。”这时候,剥离了所有外在的目标,还原为词语本真的含义,读书,只是读书本身。

二

在座谈会上,法语翻译家郭宏安先生说:“我在《外文笔记》第一卷中发现了比埃尔·博努瓦最有名的一本小说《大西岛》,出版于1919年。我在1982年翻译出版过。在此之前,我相信没有人谈过,可是1936年钱先生就读过了,并且作了笔记。”

《外文笔记》涉及几千种图书,以钱先生领先学术界数十年的眼光,随随便便写几篇文章去“炫耀”他的博学,洋洋洒洒著作等身,似乎太容易了。然而钱锺书先生虽然从不间断地做着笔记,却“连《管锥编》都未能写完”。(杨绛《〈欧洲文学里的中国〉前言》)

也许从表面看来,与他那些没机会完成的研究计划和残稿相比,片段的读书笔记确乎太过零散。然而在作者心中,它们是否真有高下之分? 钱锺书先生曾说:“零星琐屑的东西易被忽视和遗忘;自发的孤单见解是自觉的周密理论的根苗……眼里只有长篇大论,瞧不起片言只语,甚至陶醉于数量,重视废话一吨,轻视微言一克,那是浅薄庸俗的看法。”

无论是未能做下去的外国文学研究,还是做了六十余年的读书笔记,钱锺书先生希求和享受的从来都是与最美妙的思想和语言进行的精神交流。或许他曾无奈地放弃了研究计划,却从没有改变心中追求的高度。有了读书笔记,我们才能看到钱先生如何一头扎进书中,一心一意地追寻那些精妙的“微言”。

不有初衷如此,怎能沉心读书?

翻译家罗新璋先生回忆说:“我有一次问钱先生怎么能看那么多书,钱先生说,我就是一本一本地看。”杨绛先生说:“做笔记很费时间,锺书作一遍笔记的时间,约莫是读这本书的一倍。他说,一本书,第二遍再读,总会发现读第一遍时会有很多疏忽。”钱先生读书不择精粗,不问雅俗,“极俗的书他也能看得哈哈大笑,精微深奥的大部著作,他像小儿吃零食那样吃了又吃,厚厚的书一本本渐次吃完。大字典、辞典、百科全书等,他不仅挨着字母逐条细读,见了新版本,还不嫌其烦地把新条目增补在旧书上”。在《外文笔记》中,我们看到了亚里士多德、但丁、莎士比亚、黑格尔、克罗齐,还有大本大本的各国辞书,也有爱伦·坡、切斯特顿,轻松幽默的《三人同舟》和童话《匹诺曹》。海纳百川,不拒细流,这是“中国最后一位文艺复兴式的巨人”留在人间的一个奇迹。

三

陆建德先生在座谈会上谈到钱锺书先生阅读的开放性和连续性时,曾以《外文笔记》中的TLS(《泰晤士报文学增刊》)为例,感慨道,“笔记中TLS 的阅读在1966年中断了,到1972年才接上”,六年的空白“对于一个嗜书如命的人来说,该是多么心急如焚”。1966年以后,钱锺书夫妇的生活波折起伏,搬家、去干校,一家人被迫分离,虽然读书笔记在“从一个宿舍到另一个宿舍,从铁箱、木箱、纸箱,以至麻袋、枕套里出出进进,几经折磨”(杨绛《〈钱锺书手稿集〉序》)中居然大部分完整地保存下来,然而钱锺书先生毕竟不能再“肆意读书”,无法随意添补他的笔记了。

六年被迫与书分离的痛苦,不是钱先生般爱书如命的人难以感同身受,但是重新回到书桌的欢喜,却可以通过《外文笔记》真切地感受出来。《外文笔记》编到第六辑,是钱锺书先生几十年阅读学术期刊的记录,整部书的编辑工作已经接近尾声。在打开笔记原稿第一百九十八本的一刹那,我感到了深深地震撼。这一本就是钱锺书先生在社会科学院的蜗居里,在几年的空白之后重新开始摘抄外国期刊的笔记。他使用的是普通的硬皮本,与之前一样的蓝色钢笔和圆珠笔,然而纸墨间却分明散发着一种神采,让它看起来与之前的笔记竟是那样的不同。让我不由自主地想起了《唐国史补》中的一段记载:“旧营垒也,旧士卒也,旧旗帜也,光弼一号令之,精彩皆变。”久远的岁月,依然掩藏不住字里行间流露出来的那一份意气风发和满怀欣喜。虽然四十多年的时光已经过去,它们却留住了钱锺书先生重新铺开书本的那个瞬间。

1972年,钱锺书和杨绛先生终于从干校返回北京,却只能暂居在中国社会科学院的一间办公室里。他们就在这一间陋室中放下两张书桌,然后,开始读书。三径就荒,松菊犹存。钱锺书先生的心中一定是快乐的。这里有了三尺容膝之地,有心意相通的伴侣,还有,书。

何幸生来乐读书。