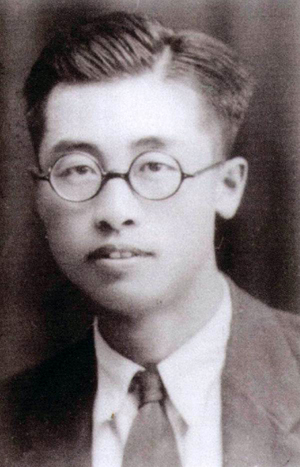

丁则良(1915—1957),历史学家。祖籍福建闽侯(今福州),出生于北京。1933年考入清华大学历史系,毕业后先后执教于西南联大、云南大学、清华大学和东北人民大学(今吉林大学)。曾任吉林大学历史系主任、校务委员会委员。1957年被错划为右派,他不甘受辱,自沉于北京大学未名湖,时年仅42岁。1979年平反,恢复名誉。

丁则良

清华时期的多面学子

1915年,丁则良出生于北京,父亲丁震时任市府文秘。丁家堪称福州闽侯的书香世家。祖父丁芸为光绪举人,做过儒学训导,著有《有可观斋遗诗》等十余种,一生致力搜求乡邦文献。其父丁震也是光绪举人,与陈衍、郑孝胥、黄濬等八闽名流广有往还。他曾任职礼部,1909年到过日本;清末新政撤销礼部,改任顺天高等学堂学监;辛亥革命后,做过北洋政府陆海军会计审查处科长,1920年还获得过民国大总统颁发的四等文瑰勋章。

丁则良少时一度随父归里,学完了小学课程,在家兼习古文、书法与绘画,父亲还为他与乃兄另请了英语家教。1925年仲冬,丁震与表亲黄濬等十余人同游鼓山,镌石留念自书落款时特写上“丁则良同游”,由此也见父亲的期盼与爱怜。自初中后,他一直生活在北京,读完了高中。家学与天资让他成为“学霸”,1933年,同为北大与清华的历史系录取,他选择了清华园。

当年清华园名家云集,丁则良很快赢得了他们的青睐。史学家雷海宗后来对校长梅贻琦说:“丁君为战前学生中之优异者”。大二那年,数学家杨武之请雷海宗物色一名学生,专为爱子开文史小灶。丁则良获荐,家教持续了当年整个暑期与次年半个暑假。那位杨府公子便是后来诺奖得主杨振宁,他曾追忆说:

丁先生学识丰富,不只教我《孟子》,还给我讲了许多上古历史知识。这对于我这个人的整个的思想,有非常重大的影响,远比我父亲那个时候找一个人来教我微积分要有用得多。(《杨振宁教授谈教育》)。

在学术上,丁则良也颇活跃。1937年,他在《清华月刊》发表了译文《鸦片战争前的中西交通》。与此同时,他向校外史家也多有请益。1936年,他为顾颉刚主编的《禹贡》英译了杨哈斯班的《帕米尔游记》。次年5月3日《顾颉刚日记》说,“丁则良来,为写冯承钧及煨莲信”,应是为他向冯承钧与洪业写引荐函。

然而,丁则良也是读书不忘救国的热血青年,入学不久便加入了“学生救国会”。1935年12月,民族危亡迫在眉睫,他积极投身“一二·九”运动,参加了“一二·九”与“一二·一六”示威游行,冲进城门,与军警英勇搏斗过。据当年清华园党支部书记赵德尊的回忆录,一二·九前夕,“有不少外围(如《左联》、《社联》等)成员条件成熟可以转党的,其中就有丁(则良)”。

次年1月,已是地下党员的丁则良参加了平津学生南下宣传队,同行中颇有人后来声名藉藉,包括蒋南翔、于光远、王汝梅(黄华)、韦君宜、杨述(后为韦君宜丈夫)、雷骏随(李昌)、吴承明、黄秋耘、赵德尊与黄刊(王永兴)等。据王永兴《怀念则良》:

我们相识是在一二·九学生运动中南下宣传队里。在高碑店,则良站在一个土坡上,向周围几十个人宣讲抗日救国。那天夜里,我们睡在高碑店小学的教室里。突然,一大批军警包围了教室,撞开屋门,高声吼叫要我们立刻走出来,押解回北平。则良第一个站出来和军警讲理,我们宣传抗日救国无罪。

宣传队最终被押回清华。2月29日深夜,军警突袭清华,搜捕爱国学生,多亏系主任刘崇鋐预知风声,丁则良受邀躲入其家,随后远遁洛阳伯父家避难,这才逃过一劫。他在1937年曾自述前两年的学运经历:

笔者身为学生之一,热情激动时也曾参加多次游行示威,宣传演讲。当时身手辱打,对当局由漠视而仇视;在去年三月三十一日为北平高中同学郭清君举行抬棺游行时,一种爱群的心理和愤怒的情绪萦成一片,不禁流下哭母以后最伤心的眼泪。

《丁则良文集》

《丁则良文集》所附《生平及著译简表》说他1936年“休学约半年”,应即在4月以后。友人王勉(鲲西)在《清华园感旧录》里揭秘其一段隐秘履历:“正要进入最后一学年时,他突然休学,莫知去向。在三校南迁时,他才复学。他是由地下关系进入国民党的一个宪兵队,当一名文书。初时没有引起注意,有次宪兵拘留一名白俄流浪汉,他竟操英语代行讯问,使宪兵团人大惊失色。但并没有给他带来麻烦,这可称传奇式的一次经历。”他之突然休学,原是奉党之命打入宪兵队。

但王勉说他三校南迁时才复学,似乎不确。据赵德尊回忆,丁则良“进入组织因政见不合又退出来了”。既然他是奉命休学,则退党便不可能在休学期间。而据《王永兴先生年谱》引谱主交代,1936年下半年,丁则良与王永兴等又在清华同学了:

(1936年秋)北平学生运动有些低落,我主张学生运动应该正常化,不要越出学生的日常读书生活的范围,要考虑大多数学生和教师们的情绪,不要举行罢课、罢考。党批评了我的意见里的错误部分,但我没有接受党的批评。在具体工作里,我常常和党的领导人争吵,和民族解放先锋队的领导人争吵。当时和我有同样情形的还有徐高阮、丁则良、李宗瀛。

这年10月,丁则良与徐高阮、王永兴、李宗瀛四人合作,请顾颉刚题写刊名,创办了不定期刊物《学生与国家》,但出到第五期即因经费告罄而停刊。据黄秋耘的《风雨年华》,当时清华党内有所谓元老派与少壮派之争,“元老派的代表人物则为黄刊、吴之光、徐高阮等人”(他未提及丁则良,但丁与徐、王显属同道;一说元老派以徐高阮为首)。西安事变发生,丁则良与王永兴、徐高阮一起坚决主张释放蒋介石,徐高阮还在《学生与国家》上发表了《论无条件统一》,强调统一战线应该承认国民党的领导权。以清华学生工作委员会书记蒋南翔为首的少壮派与徐高阮等开展了斗争。仍据王永兴1956年交代,1937年春天,中共中央希望徐高阮到陕北去,如他不能去,丁则良、李宗瀛与王永兴“几个人里去一个也可以”,但不仅徐高阮、王永兴明确拒绝这一指示,丁则良、李宗瀛也未见成行。据黄秋耘回忆,“后来元老派中的不少人都自动离开了党,或者被开除了党籍,虽然他们是清华大学最早的一批党员”,他没有明言哪些人,但王永兴是就此脱党的。丁则良虽非所谓元老派代表,对学生运动与统一战线的站队却不言自明。正如程应镠在《联大第一张壁报》里所说,一二·九运动时,“王永兴、李宗瀛是北平学联的负责人,徐高阮、丁则良是地下党。一二·九运动后期,学生中有了不同意见。人们往往把这种意见的不同,看作是左右之分异”。人以群分,丁则良“当然也被左的看成右的”,他因对学生运动的意见不同而退党也应在其时,并与徐、王出于同因。

或许就在退党前后,丁则良以郑蘧朋的笔名发表了《学生运动的前途》,刊于1937年14卷12期《国闻周报》,文末自署“三月十二日于清华”,足见其时已经复学,也印证了王勉说抗战爆发三校南迁时他才复学应是记误。

在那篇文章里,丁则良尖锐批评“目前学生运动之接受左倾的领导或影响”,“是由左倾青年包办的行动”,存在着“感情超越理智”、“浅薄胜过精深”等偏差,由衷忧虑“今天的左派青年如果主张继续阶级斗争,推翻政府,固属为敌人造机会”,明确主张“爱护政府,爱护领袖,当始终以中华民国之国运为前提”;“人民苟能一致拥护政府,完成对外第一主义之实现,则国家又何致有灭亡之虞?”他的见解,显然与徐高阮的中国应该“无条件统一”论如出一辙。据王勉说,丁则良与徐高阮“都成绩优异,在清华园有相当知名度。他们抱有相同的理想追求,可又略带有异端的色彩:这就使他们在一定程度上被排斥于历史的大潮流之外,或者被称为是‘不走正路的安德伦(一本苏联小说名)’。”上世纪末,王勉认为,丁则良此文“过早地进行自我反省的尝试,即使对于历史具有敏锐的感知,但在当时大形势下是不会被容许的”。岂但当时不容许,直至1986年中共中央党校出版社的《一二九运动史要》仍将徐高阮、王永兴等对学运持不同意见者说成“右倾投降主义者”。

然而,据《读史阅世六十年》,何炳棣转述清华级友赵石的回忆,丁则良“在清华、联大时期,就已经加入又退出过中国共产党”。丁则良在清华退党已无疑问,但联大与清华毕竟属不同时期,而赵石1937年底已离开清华,前赴抗日战场,从未进过西南联大,则其所说丁则良“在清华、联大时期就已经加入又退出过中国共产党”,究竟一次还是两次已难确证,唯有赖于其个人档案的全面公布。

在国家民族危在旦夕的外部大形势下,国共两党仍存在着或公开或秘密的政党角力。热心政治的丁则良卷入其中,在民族前途与政党利益的抉择上不免陷入进退失据的尴尬境地。对其退党之举,何炳棣也大生感慨:“我自始即知丁则良是富于感情的人,可是从未了解他是感情如此易趋极端的人。”但以感情“易趋极端”作盖棺之论似乎未中肯棨。丁则良在《关于教师思想问题》里说的一番话,也许才是其“不合即去”的政治洁癖一再复发的深层原因,“五四”以来“独立之精神,自由之思想”的熏陶毕竟更深入其骨髓:

青年的政治思想不应交给什么人去负责。至于学生的政治主张,则不必存心代为决定。在思想的领域内,人人自有其最高的主权,人人都有维护这个主权的完整的权利与义务。

后人可以批评丁则良,他在政党去留上的书生气确实天真得可以,一有政治主张的某些不同就决然退党,试图保持他那份“思想的独立”的最高主权,殊不知革命政党需要的是钢铁一样的统一意志,否则何以夺取天下呢?

但新政权下,退党经历却成为丁则良抹不去的“历史污点”。据《篱槿堂自叙》,1953年夏,赵俪生一见到刚经历思想改造的丁则良,便执手叙谊:“我们还是一二·九的老战友呀!”对方却脸色微沉,压低声音说:“惭愧,我走了弯路。”据中共中央《关于在学校进行思想改造和清理工作的指示》,思想改造运动主题之一就是“对于个人政治历史上确有问题或污点的知识分子,在组织清理阶段要求他们忠诚老实地写出材料,由组织上作出适当的结论,以便他们放下历史包袱,获得谅解,轻装前进”。不难推断,在这场“洗澡”中,丁则良必定作了交代,才在老战友前有“走了弯路”的“惭愧。

联大岁月的政学纠结

卢沟桥事变不久,丁则良经天津南下,途经南京时,为流亡学生起草了募捐宣传信。这通文言书启在闽籍高官中递经传阅,以典雅流丽大得激赏而多有捐助。与他结伴南下的,有同乡挚友、清华地学系的王乃樑,他后来成为著名的地貌学家。

流亡途中,丁则良初识了后为妻子的李淑蓉。有一夜,小客栈房间不够,他与王乃樑对谈消夜,把仅有一间房让给了女生。被廊下的谈话深深吸引,李淑蓉这夜也没睡。日后她向长子追述,正是那夜,“她意识到什么是志向与抱负,什么是智慧与风采”。她对丁则良倾注了敬佩和景仰,并进而升华为爱情。以才华与风采论,丁则良周围或许不乏钦慕他的女性,据王永兴披露,西南联大“这段时间,则良在不稳定的爱情中,他选择对象很严,他的恋爱是先生坡聚会中话题之一。我们都希望他选得佳偶,果然,则良幸福了”。交往八年,他最终选择了李淑蓉,1944年元旦,潘光旦做了他们的证婚人。此是后话。

三校南迁,备极艰辛。那年10月,丁则良进入长沙临时大学历史社会学系继续学业。次年春天,战火逼近长沙,临时大学再度西迁。丁则良选择了徒步入滇的最艰苦方式,并委为“日记参谋”,记录每天行程和活动。这支由闻一多为首的近三百人师生团队,历时六十八天,跋涉三千余里,4月末抵达昆明。丁则良将二十万字的全程日记交给蒋梦麟,拟由香港商务印书馆付印,但直至香港沦陷前未见出版。在不知日记是否尚存天壤间后,他另写了《湘黔滇徒步旅行的回忆》,后来收入《丁则良文集》。对这次徒步入滇之行,他的最深感受也许如其《曲靖之行》里所说:“忘记了自己,忘了周围,暗中赞叹着中国人的伟大。”

随后,丁则良进入西南联大蒙自分校,与他往还频密的有王永兴、王逊、王勉、王佐良与许国璋等校内精英。王勉说那时丁则良,“并非只问书本,他是热情而富有忧国忧时的思想。在我们同住一处时,时见他与几位朋友高唱《我的家在东北松花江上》等流亡歌曲,慷慨悲歌令人泪下。”

其时,他正在史学名家张荫麟指导下研治宋史,很快完成了毕业论文《秦桧传考证》。8月,丁则良毕业,留任联大所属师范学院助教。在中年教师中,他最心折于张荫麟。作为中国宋史研究的早期拓荒者,张荫麟在史法上强调中西会通,理论与实证并重,识见超拔,文字俊逸,都影响了初入史林的丁则良。在助教必要工作外,他几乎将时间都用于宋史,其前期论文也都与宋史有关。他写出了广受师生好评的《杯酒释兵权考》,明显有乃师《宋太祖誓碑及政事堂刻石考》的胎记。张荫麟后遭婚变离开昆明,前往南迁遵义的浙大任教,仍记挂着这位史学新秀。1941年2月5日,他致函云大李埏:“晤丁则良君,盼告知稿费已收到。日内另有书复之。”3月3日,再寄新作《宋太宗继统考实》给李埏,特别关照“阅毕请并附札转致丁则良君为盼”。次年,张荫麟英年早逝,丁则良随即写了《追悼张荫麟先生》,感铭这位启示他学术路向的史学奇才。在张荫麟生前与身后,丁则良也直率补正了导师的若干阙失,表现出“吾爱吾师,吾更爱真理”的学术理念。

就在那年毕业季,史学教授姚从吾致函傅斯年:“清华史系卒业较多,实以丁君则良为第一。彼同学舆论如此,寿民兄亦数以为言。”寿民是刘崇鋐的字,他在1937年前是清华历史系主任。此信应是姚从吾向主政史语所的傅斯年说项,请其准许丁则良入所任职或报考研究生。傅斯年8月27日即覆函云:“丁则良君昨亦来过。既经两先生称许,弟已商之寅恪、济之两兄。”鉴于抗战军兴,史语所疏散人员尚未允许全数返所,不便破例录用编外人员,而招考研究生也有规章限制,傅斯年决定动用可以支配的庚款余额,每月资助其三十元,为期一年,但一年内必须在姚从吾等指导下专心读书及研究,不得兼任他事。从丁则良毕业后即任师院史地学系助教的履历判断,他最终没有接受这笔津贴,但此事也说明了诸多名家对他的垂青。

联大时期的丁则良,频频见诸顾颉刚等大师名家的日记书函,也可以掂出他在他们心中的分量。

据《顾颉刚日记》,1938年10月24日,“丁则良、徐高阮来”;次年3月30日,“丁则良、(钱)宾四来”;8月18日,“丁则良与王君来”;8月31日,“写丁则良信”。1942年2月16日《吴宓日记》说,“丁则良来,久谈寅恪之生平及著作”,一个是陈寅恪挚友,一个是陈寅恪钦慕者,“久谈”印证了他们在话题上的投缘与契合。

1945年,雷海宗致函梅贻琦说:丁则良“对中西史皆能了解,在任何其他学校皆可担任西史课程”;并进而提醒:“此种学生抗战以来已不可得,将来复校因中学退步及种种事实关系,亦非短期间能再养成如此根底坚实之学生。故少数此种人才,于可能范围内深值培养。目前丁君工作环境不佳,吾校致聘,对此可有补助。”丁则良虽留任师院史地系助教,先后教过中西两门通史,但或许待遇不高,1939年起,还兼任天祥中学文史课。1943年起,他出任云南大学文史系专任讲师,但联大历史系大门却迟迟未向他敞开。也许雷海宗力荐,这年暑假联大历史系正式聘用丁则良为专任讲师,与吴晗共开选修课“史学名著选读”,他讲授《资治通鉴》。

留任助教之初后,丁则良仍去旁听陈寅恪的魏晋南北朝史、雷海宗的欧洲中古史、刘崇鋐的欧洲十九世纪史与葛邦福的希腊罗马史。他之所以听这些本科选修课,一个原因诚如其弟丁则民所说,他最崇敬陈寅恪与雷海宗,“以为他们都是博古通今、学贯中西和精通多种外语的史学大师”;另一原因是他已确立了今后的治学中心是探究中西历史异同,有意在西方历史上下大工夫。

助教期间,徐高阮、王永兴、李宗瀛也都转入联大继续学业,程应镠与李宗瀛赁居的树勋巷五号,成为同学少年论学议政的别馆,丁则良也是座上常客。这年11月,经徐高阮发起,丁则良与程应镠、王永兴、李宗瀛等联手创办了《大学论坛》。据程应镠《联大第一张壁报》说,在《论坛》第一期上,“丁则良写了一首七言古诗,题为《哀联大》。诗中有讥讽,有对学海无波的忧虑。”

丁则良在史学上初露头角,及至联大晚期,青年教师中已有“三良一樑”之美誉。“三良”指丁则良、王佐良与周一良,“一樑”即前文提及的王乃樑。四人之中,除英年早逝的丁则良,其他三人后在各自领域里都成大家。当年与他交往深挚的同辈学友后来也多是名家翘楚,忆及彼时的丁则良,都是众口一词的推重与钦敬。程应镠说他“在同辈中是通古今中外的一个”。王永兴对其“绝世的才华”推崇备至,说他“博古通今,学贯中西,加之优良的史学、外语训练,天纵英才”。王勉回忆“与他谈话,使我惊叹他学识之渊博”,他翻译的英国作家赫德森散文《在克劳默海滩》,译笔之优美数十年后仍引起王勉无尽的怀思。与他同年毕业的何炳棣一向自视甚高,自认双方在方法与取向上最为相近,却衷心钦羡对方记忆力之好、悟性之高、学习语文之快、中文表达能力之强,学术及其他消息也比自己灵通,总“觉得自己几乎处处都比他要慢半步”。

然而,丁则良决非沉溺书斋不问天下的学人,正如王勉所说,“在国家兴亡上他好像总是满腔热情,有时又忧愤痛苦”。1943年,联大师生成立了“十一学会”,所以名为“十一”,是把“士”字拆开,表明那个时代忧心家国的知识人热衷于学人议政。当时入会的名教授有闻一多、潘光旦、曾昭抡、雷海宗、朱自清、吴晗、闻家驷、冯至、卞之琳、李广田、孙毓棠、沈从文、陈铨、沈有鼎等,还有尙是学生后也成名的王瑶、季镇淮、何炳棣等。在发起人和策划人中,青年教师丁则良与王佐良起了关键作用,以致吴宓、王永兴等都戏称之为“二良学会”。

除史学论文,联大时期的丁则良还频繁发表时评政论。他发文的报刊很多,有的以笔名刊发,倘无知情者回忆,岁月悠远,也就湮没无闻了。例如程应镠说,1945年夏,“因为沈从文的关系,我编过昆明一份叫作《观察报》的副刊。这个副刊定名为《新希望》。在这个副刊上写文章的有丁则良、王逊、陆钦墀、冯至等人”,但笔者迄今未搜到他在《新希望》上的文章。据《丁则良文集》与网搜民国报刊,获知他在联大时期的时评政论有如下文章:1940年有《关于教师思想问题》;1941年有《论自由与组织》;1943年有《缄默的尊严》《鬼语录》《忏悔录之一》《近代化与现代化》《论现实外交》《国际政治的新时代》与《现代政术论:政治出路与文化前途》;1944年有《欧洲的“中间地带”》;1945年有《中国人的外交能力》与《穷通之际:一个追求者的自白》。

从文题与内容看,他的关注集中在三个领域,一是国际政治以及中国应对之道,二是中国发展的前途与出路,三是知识人独立之人格与自由之思想。丁则良的追求目标,或可引其《现代政术论:政治出路与文化前途》一段话来概括:

从民族主义的立场出发,我觉得对于一个民族的子孙,只有两件东西,应是他所认为最宝贵的:国家的独立与文化的保存。国家的独立是一个民族延续生命的起码保障,文化的保存则是一个民族精神上生长的具体证明。国家不独立,则政治的主权操在他人之手。政治的独立与文化的保存,二者之间有一种相辅相成的关系。政治的独立可以说是文化的保存的一种起码的保障;文化的保存可以说是政治的独立所追求的最高的意义。

而欲达这一目标,则应如他在《关于教师思想问题》所强调:对于知识分子,尤其青年学生,“国家方在准备推行宪政的时期,应该容许理性的发展,思想的自由”;他们“必须具有怀疑古人,横扫一切标语口号教条权威的态度。必如此才有所谓时代的进步,有所谓‘青出于蓝’”。

丁则良忧心家国,指点江山,他的许多看法,即便今天看来,仍称得上思想深邃,见解卓异。他之所论,也是当年知识分子的公共话题,除了躲进象牙塔不问天下事的少数学者,他那代学人几乎都是自觉的公共知识分子,都对这类话题或多或少发表过一己之见。