2025年10月18日,清华大学沉痛宣告:享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生于当日12时因病不幸逝世,享年103岁。

清华园,沉浸在无比悲痛之中。这里,对于杨振宁来讲,是他儿时嬉戏的园子,也是他的“归根”之处。从幼时随任教清华的父亲走进这个园子,到80多年前先后在西南联大和清华研究院攻读大学和研究生,并考取第六届清华公费留美生;从20世纪70年代首次回国访问,并助力中国学术界走向世界,到2003年后定居清华园,全时在清华任教……清华,留下了他深刻的记忆和深厚的感情。

“我一生最重要的贡献,是帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用”

杨振宁祖籍安徽肥西,1922年出生于安徽合肥。他的父亲杨武之是著名数学家,曾留学美国,1929年受聘为清华大学算学系教授,举家来到北平,居于清华园西院11号。于是,杨振宁随父母走进清华园,入读招收教员子弟的成志学校,还被送了一个绰号“杨大头”。

杨振宁的聪慧和调皮,在童年时就已经显现。他曾在一篇文章中这样回忆当年从家中走到成志学校的情形:“走一趟要差不多二十分钟,假如路上没有看见蝴蝶或者蚂蚁搬家等重要事件的话。”当然,除去看蚂蚁搬家,杨振宁最喜欢的是读书,父亲常常听到他在放学的路上与小伙伴们“神聊”从书中看来的知识,一会儿天文,一会儿历史,一会儿地理……在杨振宁不到13岁时拍摄的一张照片背后,杨武之留言写道:“振宁似有异禀,吾欲字以伯瓌。”

小学毕业后,杨振宁入读北京城内绒线胡同的崇德中学。在这里,他遇到了终生挚友──邓稼先。邓稼先比杨振宁小两岁,出生于安徽怀宁,因为性情憨厚、忠实厚道,被大家起个外号“老憨”。邓稼先的父亲邓以蛰是中国现代美学的奠基人之一,曾先后留学日本和美国,1928年受聘为清华大学哲学系教授,但邓家未居清华园,而是住在城里。初二时,邓稼先进入崇德中学学习。都是清华子弟,又是安徽老乡,就读于不同年级的“大头”和“老憨”成了好朋友,常常在一起聊天、一起玩耍。

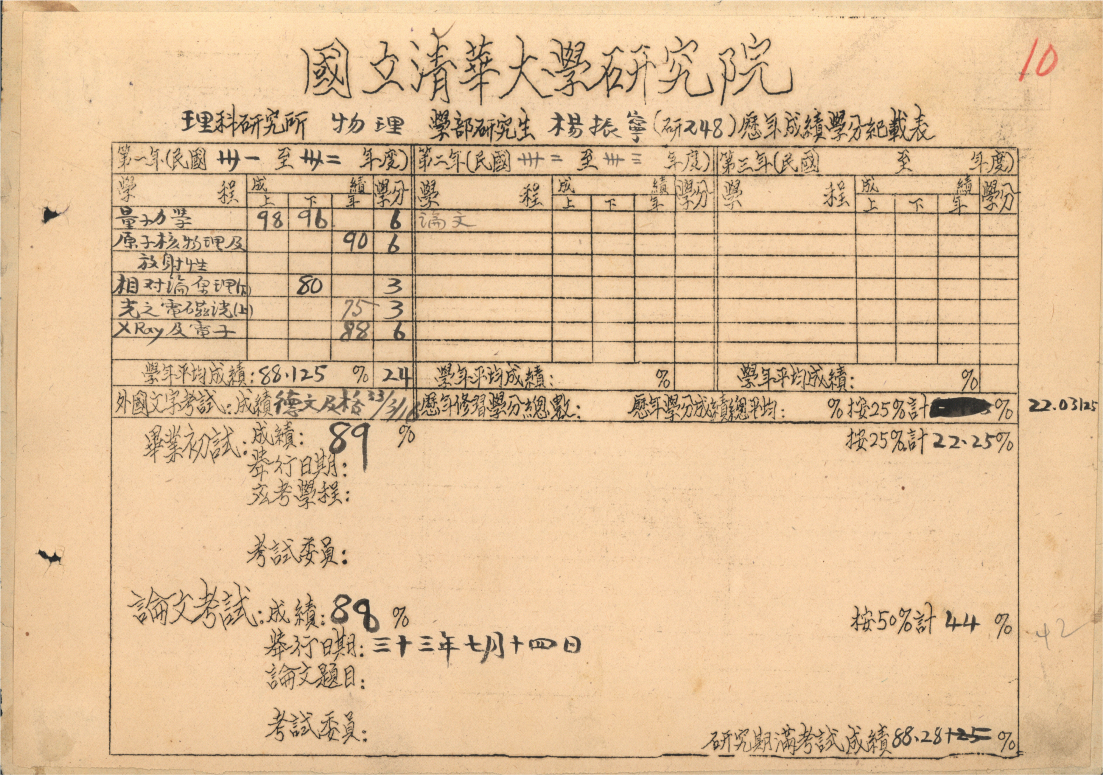

杨振宁国立清华大学研究院历年学分成绩记载表(清华大学档案馆藏)

1937年,抗战全面爆发。清华大学和北京大学、南开大学南迁,先是在湖南组建了长沙临时大学,而后又到了昆明,成立西南联合大学,杨振宁一家也搬到云南。1938年,刚刚读完高二的杨振宁考入西南联大。本来他考的是化学系,后来发现对物理更感兴趣,于是转入了物理学系。1942年,杨振宁在西南联大读完四年大学,又考入清华大学研究院理科研究所物理学部,继续攻读了两年研究生。这期间,他曾与黄昆、张守廉同住一个寝室,因为常常在一起辩论,被称为“三剑客”。后来,黄昆成为我国最高科学技术奖获得者,张守廉是旅居美国的国际著名电机工程专家。中学好友邓稼先也于1941年进入西南联大物理学系学习,直到1945年毕业,杨、邓两人再度成为不同年级的同系学友。

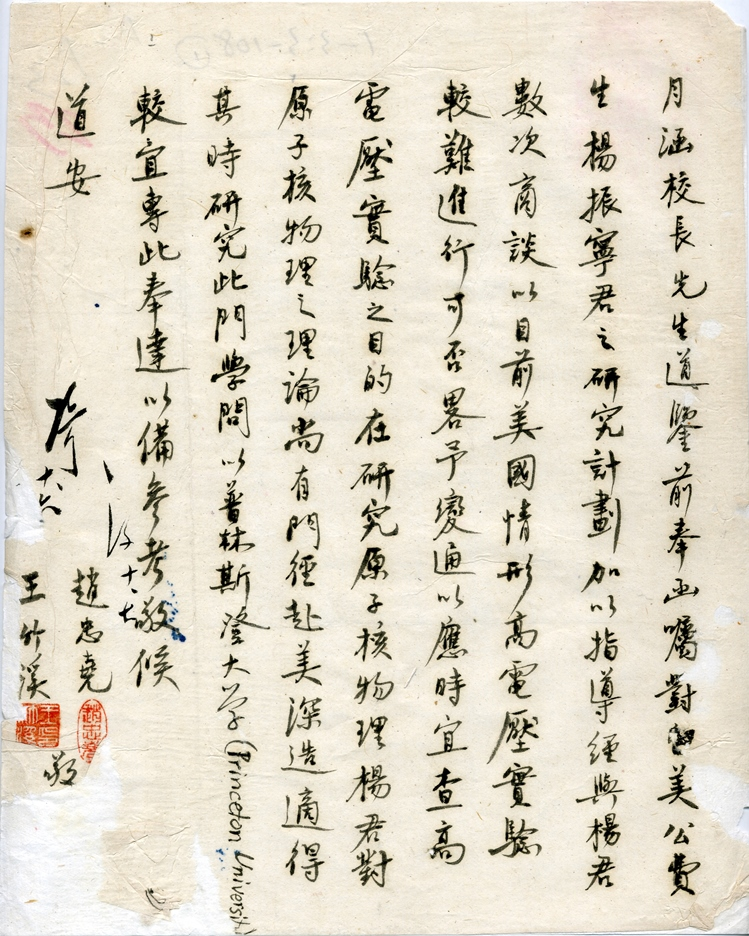

赵忠尧、王竹溪教授致梅贻琦校长的信(清华大学档案馆藏)

1945年8月,杨振宁赴美留学。在清华大学校史馆,一直展示着一封当年赵忠尧、王竹溪教授对杨振宁留美所学专业和学校事宜给梅贻琦校长的推荐信。在美国,杨振宁跟随世界著名的物理学家费米、泰勒等开展研究工作,3年后以一篇仅有十页纸、但被导师认为“已写得足够清楚”的论文顺利通过答辩,在芝加哥大学获得博士学位。非常巧合的是,整整20年前,他的父亲杨武之也是在这所大学获得博士学位。而后,芝加哥大学又打破不留本校毕业生任教的惯例,聘任杨振宁为讲师。

1949年秋,杨振宁来到被全世界科学家称为学术圣地的普林斯顿高等研究院,在这里工作了17年,与著名物理学家奥本海默、爱因斯坦和著名数学家韦尔等成为同事,度过了他学术生涯的黄金时期。1954年,他与助手米尔斯一起提出了被认定为20世纪物理学最为重要成就之一的“杨-米尔斯规范场理论”,成为继爱因斯坦、狄拉克之后又一位写出奇妙的能量基本结构方程的科学家;1956年,他与李政道合作提出在弱相互作用中宇称不守恒理论,打破了宇称守恒定律,次年共同获得诺贝尔奖,成为首次登上这个世界科学大奖领奖台的中国人。

在诺贝尔奖颁奖晚宴上,杨振宁说:“我既为我的中国根源和背景感到骄傲,也为我献身现代科学而感到满意,现代科学是人类文明起源于西方的一部分──对于它,我将继续奉献我的努力。”1966年,杨振宁离开普林斯顿的“象牙塔”,来到纽约州立大学石溪分校,担任“爱因斯坦讲座教授”,并领导创建理论物理研究所,开拓学术研究的新事业,直到1999年荣休。此时,他已是世界公认的最拔尖的理论物理学家之一。

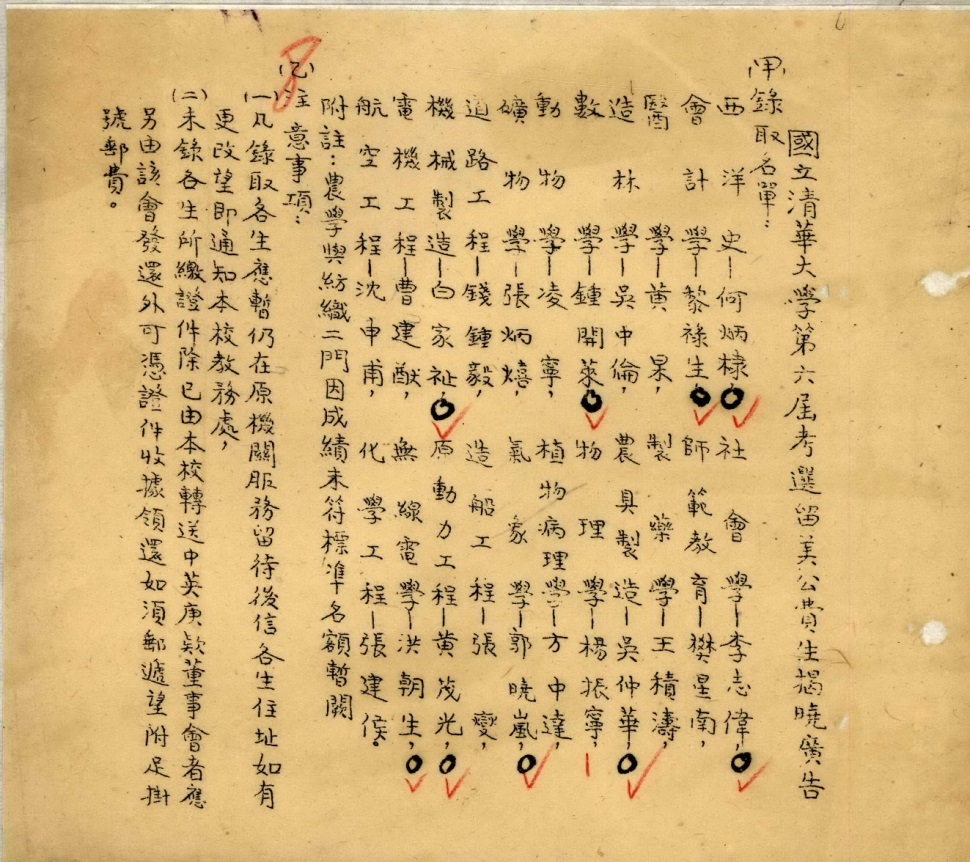

国立清华大学第六届考选留美公费生揭晓广告。杨振宁曾请清华大学档案馆帮助查阅此份档案。(清华大学档案馆藏)

杨振宁还获得过拉姆福德奖、美国国家科学奖章、富兰克林奖章、爱因斯坦奖章、费萨尔国王国际奖和求是终身成就奖等一系列大奖。国际学界评价“作为20世纪阐明亚原子粒子相互作用的大师之一,他在过去40年里重新塑造了物理并发展了现代几何”,作出了“对物理学影响深远和奠基性的贡献”。而杨振宁先生自己却认为:“我一生最重要的贡献,是帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用。”

“为建造两大民族间的友谊桥梁,尽我们每一个人的责任”

虽然身居大洋彼岸,但杨振宁的身上始终流淌着炎黄子孙的血液。20世纪70年代初,他几经周折,回到正处于“文革”动荡中的中国,在特殊时期倾力推动中国走向世界、让世界了解中国、促进中国科学界与国外建立交流合作。对于他在这方面起到的特殊作用,当年曾多次陪同国家领导人会见杨振宁的清华校友、著名科学家周培源这样评价:“杨振宁是美籍华裔科学家访问中国的第一人,也是架设起中美之间科学家友谊和交流桥梁的第一人。光是这方面的贡献,杨振宁的成就就是无人能及的。”

上世纪六七十年代,世界局势剧烈变动,处于东西方冷战中的中美双方,都有了与对方交往的需求与愿望。作为世界著名科学家的杨振宁敏锐意识到中美两国关系“解冻”一系列迹象,更感到自己有责任架起两国之间了解和友谊的桥梁。他以探望病重住院的父亲杨武之为由,在与中国已经建立外交关系的法国办理了签证,于1971年7月20日到达上海,成为第一位回到新中国访问的外籍华裔科学家。

杨振宁的访问日程满满,在将近一个月内,先后参观了清华、北大、复旦和中国科学院原子能所等高校和研究机构,还回到中学母校,作了若干场学术报告,与研究人员进行交流。在北京,杨振宁受到周恩来总理的接见,见到了此时已是中国“两弹元勋”的挚友邓稼先,并在回美国前收到邓稼先的亲笔信,得知中国的原子弹研制是完全依靠自己的力量完成的,为此他激动得泪流满面。此后,杨振宁又数次来中国访问交流,在第四次访问时,于1973年7月17日与毛泽东主席亲切会见,畅谈了一个半小时。他就中国教育和科技发展提出了很多诚恳的建议和意见,受到高度肯定。邓小平在1977年8月1日的一次谈话中曾明确表示:“杨振宁、李政道提的意见是正确的。他们是真正爱国的,想把祖国搞好。”

1986年,杨振宁回国时看望邓稼先

回到美国后,杨先生公开发表演讲,并利用学术访问等机会到欧美其他国家演讲,介绍新中国的建设成就,促进各国科学界与中国沟通。美籍华裔物理学家、后来担任清华大学高等研究中心主任的聂华桐曾说:“由于他的名望和地位,他的作风和为人,他的演讲和报道在美国社会起了很大的作用。”大批华裔学者消除顾虑,纷纷申请回国探亲、访问、旅游。杨振宁这样做,其实承担了相当大的风险,美国中央情报局就多次找他麻烦,但他并未因此停止对中国的正面宣传。1977年,杨振宁等发起成立“全美华人促进美中邦交正常化委员会”,并付出8000美元在《纽约时报》上刊登《致卡特总统公开信》,旁边特别加了八个中文字:“亡羊补牢,犹未为晚”,呼吁美国政府审时度势,尽快与中国实现邦交正常化。1978年底,中美宣布建交。1979年1月,邓小平访美。杨振宁作为全美华人协会会长在欢迎宴会上致辞说:“因为我们同时扎根于中美两大民族的文化,我们对增进两国间的友好和了解肩负着特别的责任。在今天这个场合,全美华人协会和全美各界华人重申,我们将继续为建造两大民族间的友谊桥梁,尽我们每一个人的责任。”

中美建交后,杨振宁抓紧时机,参与组织多种形式的学术交流,创办中美教育交流委员会,推动中美两国物理协会签订高级学者互访计划,资助中国学者到美国等发达国家学习进修,很多人回国后成为各领域的学术带头人。他还联络和带动许多外国学者到中国讲学,扩大中国的国际影响。在首次回国后不久,他就促成了当年在芝加哥时的同学、美国科学家协会主席戈德伯格于1972年率团访华,第二年戈德伯格在美国接待了来访的我国科学家代表团。1985年,杨振宁获悉芝大的另一位同窗、科学家罗森布鲁斯获得费米奖,便给他发去贺信,却未见很快回复。过了段时间后,罗森布鲁斯才回信说,晚回信是由于“去中国做了相当长期的访问”,还提到“我在中国变成了红人,因为我说你,也说政道是我真正的‘老师’”。

杨振宁不遗余力为巩固中国的国际地位而努力,当有人对中国的一些情况产生误解时,他总会运用自己的影响,结合自身的经历,及时给予澄清。

从20世纪80年代中期开始,他积极帮助和推动中国多个大学学习国外经验建立研究机构,先后支持创建了中山大学高等学术研究中心、南开大学陈省身数学研究所内的理论物理研究室和香港中文大学理论物理研究所等。

2007年3月,在凤凰卫视等10余家华文媒体机构主办的首届影响世界华人盛典上,杨振宁获终身成就奖。2008年底,由社会广泛参与的“改革开放30年中国最有影响的海外专家”评选揭晓,杨振宁当选,理由就是他在促进中美两国建交、中美人才交流和科技合作等方面作出的特殊贡献。

“愿在有生之年尽力帮助清华大学发展,尤其是使清华理科重新建立起来”

杨振宁心系着祖国发展、民族振兴,更是对清华有着很深厚的感情。晚年,他回到清华园定居,全身心地投入了清华的事业。他曾这样说:“我的一生就像划了一个圆,从一个地方开始,去了很远的地方,现在又回来了。”

1998年,王大中校长向杨振宁颁发清华大学名誉教授聘书。(清华大学档案馆藏)

上世纪80年代中期,清华明确提出了建设世界一流大学的奋斗目标,又逐步形成“综合性、研究型、开放式”的办学模式。那么,在综合性布局中,如何重振理科辉煌?在一流大学建设中,如何提升研究水平和人才培养质量?杨振宁从自己的研究经历中深知,必须有合适的环境和机制,聚集高端学者,才能产生高水平的研究成果,造就出类拔萃的顶尖人才。1996年6月中旬,杨振宁来到清华,与校长王大中、物理系主任顾秉林等具体商议了参考普林斯顿高等研究院的经验,创办一个具有浓厚学术氛围、按新机制运行的高端研究机构事宜。次年6月,清华大学高等研究中心成立(2009年更名为清华大学高等研究院)。从此,杨振宁几乎将全部心血投入到了“这辈子最后一件值得做的事情”中去。

──他亲手确立办院宗旨,明确“学术第一、质量第一、氛围第一”的理念,坚持“精干、择优、流动”的用人原则,倡导“创新、交叉、综合”的研究方向。杨振宁常说,中国尖端科技的发展,一个非常容易犯的错误,就是对质量的把关不够,因此“高研院不要变得太大,我们在这上面要把好关。”

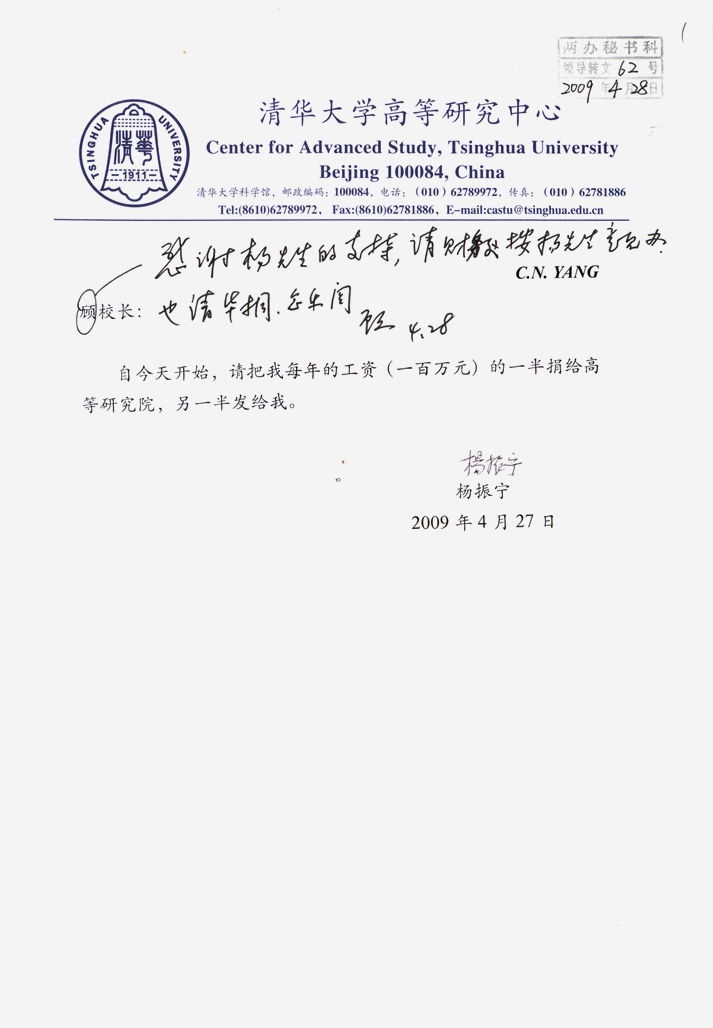

杨振宁给顾秉林校长的信(清华大学档案馆藏)

──他亲自出面筹措资金,先后在美国和香港注册了清华北美基金会和清华高研中心基金会,以保障研究院的稳定运行,还捐出了自己的部分积蓄和工资。清华大学档案馆保存着杨振宁2009年4月27日给顾秉林校长的一封信,信中说:“自今天开始,请把我每年的工资(一百万元)的一半捐给高等研究院,另一半给我。”顾校长次日批示:“感谢杨先生的支持,请财务处按杨先生意见办。”

──他亲身带动和影响感召了一位位高水平学者汇聚清华,潜心研究、培育人才。这其中有图灵奖得主姚期智、密码学顶尖女学者王小云、高温超导领域最成功的年轻物理学家翁征宇,以及他一生中亲自指导的最后一名博士生、2021年获得“科学探索奖”的青年科学家翟荟等。正如澎湃新闻一篇报道中所评论的:“很难通过公开的资料去统计,有多少位具有国际影响力的学者回清华或者回国任教是受杨振宁邀请。但可以肯定的是,杨先生深知,这样的学术回流有多么重要,因为这些学者会带来国际上最新的发展、最值得注意的领域,带来最稀缺,也是最重要的科学的‘空气’,抑或说是培养科学的‘传统’。”

如今,清华高研院已在凝聚态理论、冷原子物理、理论计算机、天体物理、密码学等领域,形成了一批重要的研究成果,培育出一批优秀人才,清华的物理学科已进入世界排名前15位之内。

杨振宁回国定居后,清华在幽静的住宅区为他和林家翘、姚期智三位大师专门盖了三幢小楼,杨振宁将自己的院子命名为“归根居”,还动情地写下一首《归根》诗:

昔负千寻质,高临九仞峰。

深究对称意,胆识云霄冲。

神州新天换,故园使命重。

学子凌云志,我当指路松。

千古三旋律,循循谈笑中。

耄耋新事业,东篱归根翁。

全时回到清华大学任教后,他亲自走上本科生讲台,给大一新生讲授“普通物理学”课程;他应邀给学生作报告,讲述治学之道和物理之美;他参加“清华学堂人才培养计划”活动,与尖子生面对面讨论交流……很长一段时间内,学子们在清华园里时常不经意地看到正步行前往科学馆二楼办公室上班的杨振宁。

2016年6月3日,杨振宁、翁帆在清华大学校史馆参观“清华史料和名人档案捐赠精品展览”。左三为本文作者。(清华大学档案馆藏)

2021年,99周岁的杨振宁按照中国的传统习俗,迎来了百岁寿辰。9月22日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托教育部部长怀进鹏来到清华,看望杨振宁教授,赠送花篮,转达对他百岁生日的祝福,祝愿他健康长寿。

这天下午,在中央主楼报告厅举行了杨振宁先生学术思想研讨会,这位百岁老人精神矍铄、思路清晰,在会上深情感言。令大家稍感意外的是,他没有回顾自己的科学成就,也没有畅谈百年人生的经验,而是再次讲起了他少年时就结下深厚友谊的挚友邓稼先,讲起整整半个世纪前邓稼先写给他的那封信──那是1971年8月13日,首次回国访问的杨振宁即将返回美国,在上海市举行的欢送宴会上收到了邓稼先的亲笔信。信中邓稼先经上级批准,回答了杨振宁关于中国制造原子弹有没有外国人参与的问题,而后邓稼先改写了大诗人苏轼名句中的两个字,满怀深意地寄语这位“从小在一起”的好友说,自己的“心里总是盼望着‘但愿人长久,千里共同途’”。讲到这里,杨振宁深情而欣慰地面对在场的百余位学者、嘉宾、老师和学生们说:

我觉得今天五十年以后,我可以跟邓稼先说:稼先,我懂你“共同途”的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你“共同途”的瞩望,我相信你也会满意的。再见!

如今,两位清华的同窗、两位知心的挚友、两位科学的巨星,终于可以在另一个世界见面了。他们的心中,都装着人类科学事业的进步,装着中华民族的崛起,装着清华人的责任与担当……

(本文作者范宝龙系清华大学校史研究室原主任、档案馆原馆长)