编者按:本文作者邵学新为西南联大1943级校友邵明礼、黄传昭(黄金莲)之子。邵明礼1939年考入西南联大航空工程系,后转入政治系;黄传昭1939年考入西南联大生物系,后转入经济系。

从我懂事、记事起,就成为父母亲“口述历史”的忠实听众。当然这个“口述”不过是他俩的“闲聊”而已。

父亲工作一直很忙,在家只要是茶余饭后或是夜晚睡前,就和母亲不知不觉地又谈起一二十年前昆明西南联大的那些人和那些事。

这么多年过去了,每当我回忆起父母亲,他们的那些同学的悲欢离合的小故事如同电影镜头一个接一个地浮现在我眼前。

1949年以前我国中学都是男女分校,当时父亲就读于武昌文华男中(现武汉33中),母亲就读于武昌希理达女中(现武汉25中)。抗战爆发后,国民政府考虑到战争的长期性,不但把各个著名的大学联合起来组成联合大学如西南联大、西北联大并西迁大后方。同时也要求各省将所在地的中学有条件的也西迁,于是文华男中和希理达女中就组成“联合中学”千里迁徙昆明。一群本来素昧平生,不相往来的男女生就这样走到一起了。他们之中的大部分人后来又考取了西南联大或大后方的其他大学。

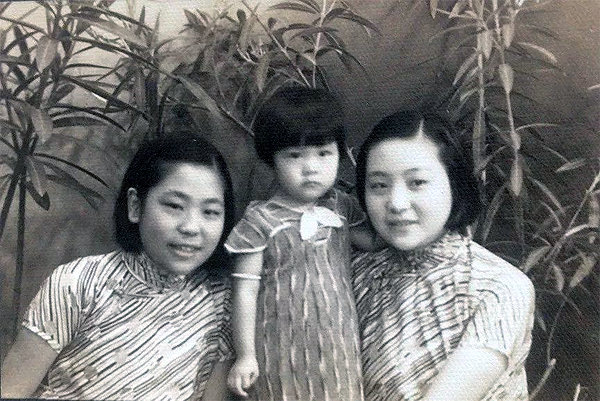

中学时代的母亲

一、家玉琪芝

根据辞典解释,这四个字连在一起的意思是:家有碧玉,珍贵而莹洁。过去老百姓常常用它们给自己的心爱的女儿起名字。

母亲的两位同学,汪玉芝和戴家琪。

汪姨在父母亲的女同学中模样甜美俊俏,一双撩人的丹凤眼,一副清润的嗓音。她的父亲当年是京汉铁路局的一位高层管理人员,大约在1947年被派到台湾铁路系统工作,其母当然随其父同去,她下面三个读书的妹妹也跟随去了,汪姨因刚刚在铁路上谋得一份工作便没有同去。当时其父还不是想在台湾呆上一两年顶多三五年就可以调回来了。没想到,从此以后,汪姨只能在梦中与家人相会。正是:一别骨肉天涯客,犹是春闺梦里人。

汪姨一直是孑然一身不曾婚嫁。直到1960年代才经朋友介绍和一位刚刚丧偶的鳏夫结缡,总算有了一个家。

汪姨孤身一人在武汉,她和母亲不是亲姐妹,胜似亲姐妹。几十年来,凡有高兴事、烦心事她总是第一时间跑来告诉母亲,与母亲分享、向母亲倾诉。

汪姨的家在友益街太平里,我家在兰陵路楚善里,相距大概也就十几分钟的路程。每次汪姨来访后母亲送她出门,两人边走边谈,不知不觉走到她家;她又把母亲往回送,不知不觉又走到我家,每次都有几个来回。被父亲戏谑为“十八相送”。

两岸“三通”后的一天,汪姨兴匆匆地拿着一信封跑来告诉母亲,台湾的妹妹来信了。母亲后来跟我们说,汪姨和她的父母姊妹一别四十年,这种骨肉分离的思念之苦,是何等的刻骨铭心!旁人没有亲身经历是体会不到的。所以瞧她样子,恨不得要全中国的人都来分享她的那份喜悦。只是在她喜悦的天空中尚有一片难以抹去的阴云,妹妹来信说他们的爸妈早几年先后在台湾去世了。在他们弥留之时最放不下的就是他们心爱的长女。

汪姨永远见不到她亲爱的爸妈了。愿我们的民族再也不会出现汪姨这样的人生悲剧!

戴家琪戴姨也是母亲从希理达到西南联大的闺蜜之一。记得还是我在岳飞街中学读初二时,一次学校开家长会,我们的语文张老师接待母亲,两人刚刚交谈不久,发现双方竟然都有一位共同的好朋友戴家琪。结果两人围绕戴姨相谈甚欢,进而相见恨晚,把有关我这个儿子、学生的共同话题忘得一干二净。

母亲1943年西南联大毕业照

1974年父亲去世后,母亲的小妹传诗姨接母亲到北京小住散心,母亲应戴姨之邀去她家,那天当她开门一见到母亲,便拥着母亲眼泪夺眶而出。三十年前昆明一别,当年蕙心兰质、金声玉韵,如今徐娘老矣,风华渐去……

那天戴姨非要母亲留宿一夜,这对久别重逢的老姊妹窝在心里三十多年的话以及三十多年来各自风雨沉浮的生活岂止一个晚上能说得完?

戴姨的夫君在西南联大是读心理学系,这门学科从来就是冷门中的冷门,在抗战时期更是如此。当他上到四年级时,全班只剩下两个学生。她夫君心软,看着导师在那偌大的教室里对着两个学生还在认真地讲课,实在不忍心转系。毕业后,因为是广东人,他便携戴姨到香港去谋生了。

大陆解放后,国家百废待兴,中国科学院成立,导师负责牵头组建心理学研究所。竟然发现有将无兵,于是导师又致信给他晓之以大义,动员他归队。师生情谊、家国情怀促使其夫君回到北京,到中国科学院心理学研究所任研究员。

可惜那个年代,一切“以俄为师”,很多学科被打上资产阶级的烙印,或被干脆取消(如社会学)、或被意识形态化(如心理学)。戴姨的夫君贵为研究员,几十年来顶着“批判心理学的资产阶级方向”的鼓噪声艰难地进行研究探索。戴姨的独生女是“老三届”,唯一令戴姨感到宽慰的是女儿找的女婿是华罗庚的学生。

左起:徐碧霞、易绍兰、母亲、汪玉芝、戴家琪

二、去国怀乡

徐碧霞徐姨夫妇抗战胜利后就去美国留学了,大约1954年前后回国。他们带着两个儿子从香港入境,先到广州。目的地是北京(其夫君后来任北京大学地理系教授)。当时,因为武汉长江大桥还没有建成,所以从广州到北京不是京广铁路,而是从广州到武昌的粤汉铁路,再转从汉口到北京的京汉铁路。当然也有从广州到北京的直通车,但是火车得在武昌徐家棚坐火车轮渡经汉口三阳路再北上。

徐姨夫妇因为是武汉人,又有家人同学在武汉。于是选择前一种走法。他们在武汉小憩期间请母亲、汪姨等同学一聚。聊叙昆明一别、十年蹉跎的人生经历。

送走徐姨夫妇后,母亲和汪姨认真严肃地讨论了以下这个问题:要不要把与徐姨夫妇见面的这个事向各自单位领导汇报说清楚?鉴于她俩一个出身剥削阶级,一个的父母姊妹都在台湾。而徐姨夫妇又是从“最凶恶的帝国主义”美国回来。如果不向领导说清楚,以后领导知道了此事,那真是浑身长满了嘴也说不清,最后两人达成共识,明天上班第一件事就是去书记办公室说清此事。

20年后,母亲携婷荪妹到北京探望徐姨,那天徐姨一打开门看到母亲与婷荪妹,她一边指着婷荪妹一边叫到:“哈哈,一看就知道是邵明礼的闺女。”后来在交谈中,母亲又向徐姨夫妇说起20年前他们在汉口会见那件事,他们两人更是笑得仰天俯地:“没想到我们从美国回来见你们一面,给你们带来这么大的麻烦。”

廖仲周易绍兰夫妇回归之路更富有戏剧性。

1957年下半年,他俩在英国准备回归祖国,虽然已经听到有关大陆的反右运动的一些风言风语,但还是义无反顾地踏上回乡之途。飞到香港后,有关的风声愈来愈紧。于是他俩作出一个折中的决定(从后来的情况看,这个决定无疑是他俩这辈子最明智的决定),廖与两个孩子暂留香港,易姨单身一人到北京打探情况。

易姨到北京见到戴家琪、徐碧霞等同学后,回到香港夫妻两人遂决定留在香港安家。廖叔因为是学工程技术,又是留学英国,很容易就职于香港工部局任工程师。到1980年代初在总工程师位上退休。易姨则在一所中学教书至退休。他们的两儿一女在香港完成中学、大学学业,先后分别到英国、加拿大留学去了。而此时,他们的同龄人——戴姨的女儿、徐姨的两个儿子以及我的两弟一妹正扎根农村、为挣工分口粮而修理地球。

1980年代廖易夫妇回武汉探望我母亲与汪姨时,汪姨问起他俩当年为何万里迢迢回国走到香港就留下了?易姨说:“1957年我到北京时,家琪和碧霞跟我说了一些什么,我现在都不记得了,但是,家琪边说边拼命摇手摆头的那个动作,我到现在还记忆犹新。”

在人生道路上的某一个十字路口,下一步选择走哪一条分支道路是十分重要的,它将决定你和你的后代的今后的人生命运和前途。

三、人生浮沉

项粹安项叔是父亲的同学,就读政治系。父亲和他的几次邂逅也颇有戏剧性。因此我就把项叔留在我脑海中的这几个分镜头按时间顺序重放出来,也许能大致勾勒出项叔的人生浮沉,人性回归的大致轮廓。

镜头一

时间:大约1945-1946年之间

地点:昆明

父母亲他们这一届于1943年毕业,此时艰苦卓绝的抗日战争进入相持阶段。同学中除了极少数回到武汉,大部分人当然不想回去当“亡国奴”,于是都在昆明找到职业。虽然薪金不高尚能维持生活。男大当婚女大当嫁,同学们中的有情人也纷纷完成终身大事。

项叔也要结婚了,依照同学之间约定俗成的规矩,因为都是收入不高,就采取“凑份子”作为给新人的祝福,先征求新人的意见然后去购买价廉物美且新人称心如意的物品作为新婚礼物。其他新人一般都是选择衣料、被面或一些生活必需品。当父亲作为同学代表征求项叔的意见时,思想一贯左倾的项叔选择了一套《鲁迅全集》。思想境界果然与众不同、不同凡响。

镜头二

时间:1956年

地点:武汉,江岸区政府办公室

早在1946年~1949年国共内战期间,项叔的左倾思想化为革命行动,他回到家乡武汉,加入了中共的同盟军——中国民主同盟(民盟),追随民盟在湖北的领军人物马哲民参加推翻蒋家王朝,迎接解放的斗争。解放后,执政党对民主党派论功行赏,项叔官拜武汉市江岸区人民政府副区长,项叔在官场上春风得意、踌躇满志。

父亲的命运可没有项叔好,那几年一直厄运不断。好容易到了1956年,国务院要在社会上招聘一批失业的知识分子补充当时中专及中小学的教师队伍。他便兴冲冲地去报名,谁知人家首先需要看大学文凭。父亲顿时傻了眼,原来武汉刚刚解放时,他头脑一发热把大学文凭给烧了,母亲劝阻他,他还说:“解放了,这些旧社会的东西都没用了。”现在报应来了吧!

招聘的工作人员安慰他说:“你可先请你的同学写个证明,就可报名。然后请你毕业的学校补寄一个文凭证明来。”于是父亲赶到离我家不远的江岸区人民政府,找到项叔,说明来意。谁知项叔打着官腔,断然地拒绝了父亲的请求。其理由好像是他现在身份不同过去,不能随随便便开私人证明云云。

项叔为什么拒绝父亲的请求?是像鲁迅所说的“人一阔,脸就变”?还是怕父亲是有什么连累他,影响他的前景无量的仕途?父亲怎么也不敢相信当年亲手把《鲁迅全集》作为结婚礼物交给项叔,如今他翻脸竟比翻书还要快。

父母亲和我

还有三天报名就要截止了,父亲来不及愤懑与寻思项同学如此对待自己原因。他马上一个加急电报拍到清华大学(解放后西南联大的学生学籍都归清华管)学籍部门请求帮助。两天后清华的一个加急电报回复给父亲(感谢清华还没忘记这个烧掉文凭的不肖弟子、感谢其学籍部门“急人之所急”的工作效率)。接着报名、考试、政审。父亲遂被正式聘用为武汉市城市建设学校数理教师。

镜头三

时间:大约1960年

地点:汉口兰陵路

父亲在项副区长办公室里吃了“闭门羹”后的一年,1957年项叔的政治“恩师”马哲民在反右中被打成“章罗联盟在湖北的总代理”,项叔也被划为右派份子。其副区长一职当然也成了明日黄花。

父母亲两人这天在兰陵路与项叔不期而遇,一看到项叔,父亲的气就不打一处出,见他浮肿的脸庞泛着病态的蜡黄,头发也差不多掉光了。于是一语双关地嘲弄着对他说:“粹安兄,别来无恙,你前途(秃)一片光明啊!”母亲连忙打圆场,“粹安,别理他,你现在还好吗?”

“大姐,没事,明礼兄说话一向幽默诙谐。我现在还好,已经摘了‘帽子’。分配到市政协文史馆资料室工作。”

镜头四

时间:1963年

地点:武汉市政协文史馆资料室

父亲因为旧病复发,医生开了几个月的病休。母亲看他整天在家百无聊赖,就建议他去项叔那里借几本书回来打发时间。父亲想起那年揶揄他一事,要母亲代他去。

母亲带着我去到鄱阳街合作路口市政协文史馆,这也是我唯一的一次见到这位与父亲多年来恩怨交加的父执辈。

母亲说明来意后,项叔说:“没问题。”他沉寂了好一会,接着说:“明礼兄的爱好我知道,这样吧,我这里他最喜欢看的一定是《文史资料》。”母亲和我一听真是喜出望外。当时我们都知道《文史资料》是全国政协文史委员会根据周总理的指示,组织爱新觉罗.溥仪 、杜聿明、沈醉等这些特赦“战犯”所写的回忆录编辑而成的一套丛书。即使是执政党的干部都要到一定的级别才能看的。

另外他还向喜欢看小说的母亲推荐了几本“灰皮书”,如苏联柯切托夫等人着的《叶尔绍夫兄弟》《州委书记》《落角》等等不在社会上公开发行的小说。就这样每次借两本《文史资料》和一本“灰皮书”,让我也跟着过足了“书瘾”。

我怎么也无法将1956年坚决不给父亲写几个字证明同学身份的项叔的冰冷的“官僚之心”,与1963年利用自己那么一点小小的权利主动借《文史资料》给病中的父亲解闷的项叔温暖的“同学之情”划上等号。

生活是人生的课堂,苦难是人生的严酷的老师。苦难的生活教会人们在书本上很多不易学到的做人的原则:其中就有:同情恻隐、慈悲博爱、与人为善、以德报怨这些人类心灵最珍贵的良知美德。这些良知美德属于人性的一个境界,其实也应是为人处世最起码的底线。具有这些良知美德的心地,是黄金却比黄金更弥足珍贵;是太阳却比阳光更温暖人心。有时当你帮助别人,也许是动动嘴动动手的“一小步”,可是对别人却是人生的“一大步”。很多人都是在付出巨大的人生代价后才明白这个道理。

还是王阳明说得好:人心本善,良知自存,是“欲望”二字遮蔽了良知,才让人心变得难以直观。

父亲与项叔上世纪七八十年代先后辞世,相信在天堂,他们一定会和睦相处了。因为在人世间的后来岁月,他俩已冰释前嫌了

四、至亲联大

当年在西南联大,我还有三位至亲也在那里读过书。他们分别是秀兰姨、泰祥姑父和明镛叔。

1.秀兰姨

秀兰姨与母亲相隔两岁不到,她俩从小学就在一起住读,后来的希理达中学、西南联大,两人同学、同级、同寝室凡二十年。

秀兰姨在西南联大读的是化学工程系,她回武汉后干的是中学化学老师,工作的学校是汉口一女中(后改为武汉16中)。

秀兰姨结婚后住在汉口铜人像民族路,记得我们小时,每个星期天母亲总是带我们兄妹三人到她家去过周末。她有三个女儿,再加上保生舅舅的三个儿子,九个小孩和几个大人。真是热闹得不得了。她家住在那幢房子的二三楼,但是大人只许我们在二楼玩,三楼决不许上去。

我们几个大一点的孩子总有一份好奇心和逆反心,你越是禁止,我们越是想上去看看究竟。终于有一天我们偷偷跑上去,只见一个大房间里到处是布满灰尘的杂物,有红木的太师椅、八仙桌和茶几。有插满字画立轴的大花瓶。有大小不等的屏风。还有几口边角都包着铜皮的樟木箱子。随着我们在里面走动和用手不时翻开盖在杂物上的防尘布激起一阵阵灰尘和刺鼻呛喉的霉味。我们结束了索然无味的探访之旅。

母亲(左)、秀兰姨和她们的小妹传诗姨

过了好久我将那次“探访之旅”告诉了母亲并问她是怎么回事?母亲就告诉了我一些似懂非懂的事情。

原来秀兰姨的婆婆是一位满清贵族的“格格”,辛亥革命爆发后,她的“阿玛”为防不测,将她下嫁给一个汉人的儿子。也就是时贵姨父的父亲。那一屋子的东西大概是她的嫁妆吧。

好多年后,母亲又提到秀兰姨的婆婆的一桩轶闻。她和父亲第一次去秀兰姨家做客,走后老太太对秀兰姨说,大姐夫是个很聪明的人,但是从他的面象看,命苦。果然父亲的后半生除了1956年招聘当上中专老师的几年,在那之前与之后,命途一直多舛、坎坷。真是应验了这位麻衣老太太的预言。

时贵姨父在郑州铁路局任工程师。秀兰姨一人在家又要工作又要照顾几个小孩,姨父一时半刻调不回来。她只好调到郑州去了。

从此,每个星期天到小姨家去和表兄弟表姊妹一起游戏玩耍的快乐生活,永远定格在童年的回忆之中了。过了几年,这些表姊妹们再从郑州来武汉玩,说得一口字正腔圆的河南话,再也找不到昔日青梅竹马的感觉了。

2.泰祥姑父

泰祥姑父姓安是云南人,他和父亲似乎是两种类型的人,他喜爱读书且坐得住,父亲从来就是靠小聪明读书,坐不住。但是,他俩关系很好。不然父亲怎么会把自己的亲妹妹介绍给他呢?

娥娘在家排行老二,她的昵名叫月娥,按广东人的习惯我们下辈尊称她阿娥娘娘,娥娘喜爱西洋古典音乐、并且弹得一手好钢琴。但是她从圣罗以女中(现武汉20中)毕业后没有继续上大学深造。因为祖父开的当时汉口唯一的一家粤菜馆——岭南酒家 ,需要人打理。能够帮祖父的只有父亲,但又在昆明读书,其他叔叔娘娘们年纪尚小,所以娥娘责无旁贷地牺牲了自己上大学的机会。

安叔从西南联大毕业后就到美国密执安大学留学去了。安叔在美国期间与父亲一直有联系,或隔几个月来封问候的信、或圣诞节寄一张贺卡。

有一次安叔来信,请我父母给他介绍一位女朋友。母亲说:“我看把娥妹介绍给他吧。”父亲说:“他们俩性格、脾气相差太大。阿娥性格开朗,喜欢热闹,做起事情来风风火火;安泰祥不爱说话,爱静且性格儒腐近于木讷。我看不合适。”

“正因为两人性格相差太大,可以相辅相成,互为补充。好像他们还是有一个共同爱好,都喜爱西洋古典音乐。”于是,父亲接受了母亲的观点。

后排左起父亲、镛叔、娥娘,中间坐着的长者为先祖父昌南公

安叔接到父亲的回信大喜过望,为了表达对娥娘的一片诚心,也为了表示对老同学的感激之情,他寄来了10张一套精装版的古典音乐黑胶木唱片送给娥娘,作为还没见面的见面礼,一套带铁轨的小火车玩具,送给我这个刚刚出生的小侄子。正像所有的男孩一样,玩玩具的过程就是拆玩具的过程。没过几年,这套小火车玩具被我折腾得连尸体都没有了,唯一记得的是小火车的火车头的动力系统是上发条的。此是后话。

1951年朝鲜战争前夕,安叔和朱光亚(“两弹一星”元勋之一)等十几位密执安大学同学结伴而行回到祖国。

有情人终于在北京见面了, 娥娘和安叔在北京痛痛快快地玩了几天后,因为安叔要去东北大学报到,娥娘回到汉口。两人继续在通信中聊补相思之恋。

突然间,两人的通信中断了。娥娘辞去武汉二中音乐教师的工作,收拾行李,一个人回到老家广东去,应聘就职于广州中山大学附属幼儿园。家里人尤其是我父母亲一头雾水,不知他们之间到底发生了什么?祖父祖母问她,我父亲问她,一概不应答,再问多了。她干脆来信说“他有了新的对象了。”父亲不禁哑然失笑:“说别人移情别恋,我还信,说安泰祥,打死我也不相信。肯定是阿娥又犯大小姐的毛病了。”

过了两年,祖母劝娥娘在广州找个合适的人算了,娥娘却说:“广东男人,打赤脚穿皮鞋,西装直接套汗衫,说起话来满口烟味。唔晒痕(粤语方言,意为不值得喜欢)。”

再看安叔,他到东北大学不久,全国院系调整。他从东北大学调到云南大学,再调到成都西南民族学院。担任英语系教授直至退休。

在土改中,安叔唯一的哥哥死于非命,其嫂惊恐悲伤也不久于人世。四个侄子(一儿三女)顿时成为孤儿。安叔把他们接到身边,从此安叔又当爹来又当妈,成为四个孤儿遮风挡雨的保护伞。

一晃十几年过去了,安叔的四个侄子长大逐渐懂得人事。

他们总是想,对他们恩重如山的叔叔为什么不娶一个婶婶回来?他们现在已经长大了,不会出现传说中的前娘孩子与后妈之间的尴尬局面吧!他们多么希望叔叔找到自己的后半生的幸福啊!

有一年春节前夕的卫生大扫除,大侄女打开安叔的一口箱子,准备把其中的一些旧物清理一下。没想到在里面竟发现娥娘十几年前写给安叔的几封信,她想:“原来叔叔还有一个‘惊天’秘密,叔叔心中原来有一个意中人。”

也许,只是因为一个士大夫矜持的自尊之心对峙着另一个旧式大家庭“姑奶奶惟我独尊”的大小姐之心(其实在他们各自的内心深处一直都有对方的一角)。谁也不好意思(或者愿意)首先向对方低下“高贵的头颅”。

在四位侄子的联系与斡旋下,安叔和娥娘终成眷属。安叔终于有了一个完整的家了。

世上最真挚的感情,不会因时间的流逝而消融;不会因世事的变故而褪色。伊人仍在昨晚的梦里,何谓天长地久?唯在梦里人心中。

文革中,父亲写给泰祥姑父、娥娘(邵文俊)的信。那时,兰陵路改名为延安三路,楚善里改名为延安三里。这幅宣传画那时贴在镛叔房间里,陪伴他努力自学俄语

1978年,改革开放元年,国门渐开。有一天我们汉口家里突然收到一个来自美国密执安大学的邮件,收件者为安泰祥。根据母亲的解释,美国的大学有一个传统,经常给曾经在它那里学习工作过的校友邮寄资料宣传品,借此联络感情、扩大影响。泰祥姑父当年离美回国时留下的联系地址可能是我家。后来,密执安大学不定期地寄来邮件,我们赶忙把这些东西转寄到成都泰祥姑父。

第二年,徐碧霞徐姨夫妇就是利用他们与曾经留学工作过的美国大学恢复联系的机会,将他们的两个儿子送到美国自费留学。后来才知道这在当时的国内叫“公派自费”留学。要知道当年“公派自费”留学是一件多么困难的事情啊。其难就难在寻求担保人。这些美国大学当然信得过他们的老校友作为他们的子弟的担保人。据说钱学森的儿子当年也是通过“公派自费”的方式留学美国的。

泰祥姑父的侄子们不管是安家的还是邵家的,经过“文化革命”的洗礼,他们在科学文化知识方面早已被彻底“无产化”了。在农村下放的,其最“崇高”的愿望不过是回城当个小小的工人,在城里工作的不过就是芸芸众生碌碌无为养家糊口而已。书香门第,早已书香不继了,遑论出国留学,泰祥姑父这么好的人脉资源就这样白白浪费了。

3.明镛叔

在撰写此文之前,我一直以为镛叔是燕京大学哲学系毕业的,没有想到他也是西南联大哲学系毕业的。前几年,拙笔曾写过一个故事《赵老师的婚事》。书中主人翁赵融的经历90%的素材都是取自于镛叔的一生的经历。高中同学陈先敏兄看后给出一句评价:赵融这个人给我的印象是“亦庄亦谐”。先敏兄的评价的确是“一语中的”。

我的家是一个大家庭,父亲这一辈,父亲是老大,娥娘行二,镛叔行三,下面还有几位叔叔娘娘。解放后,几位叔叔娘娘参干的、参军的、上大学的,陆续离开了家。娥娘也因失恋回老家广东去了。偌大的一个家顿时成为空荡荡。仅剩下父亲和镛叔两人。

父亲与镛叔虽是亲兄弟,但是禀性迥异。父亲爱动在家里坐不住,早年在舅舅开的大业营造厂工作,因为业务应酬多成天不落家。后来即使教书,因学校在武昌,他干脆以校为家,每个星期天才回来。镛叔爱静,他在我家那个亭子间里或备课、或改本子、或欣赏外国音乐、或拉小提琴、或研究他的哲学,一坐一天。他那房间也是我们侄子们最喜欢去玩的地方。我还记得每学期期末考试后他在亭子间改完卷子,叫我去帮他给每一个学生总分、登分。

镛叔从昆明回到武汉后,一直在武汉三女中(后来的武汉18中)教英语,解放初期,因为“一边倒”,中学的英语课被取消。镛叔一边改行教语文,一边自修俄语。为了营造学习俄语的语境和坚定自己的学习俄语的决心,镛叔在亭子间的四壁贴上俄罗斯画家列宾和苏里科夫的油画。还有一张列宁在红旗簇拥下演说的宣传画特别显眼,至今想起来还历历在目。

后来,他居然能够拿起教鞭走上讲台教俄语了。要说他的俄语水平,我记得1960年代汉口蔡锷路解放电影院每个星期天下午都有一场苏联原版电影,我也跟他一起去看,他一边看一边可以把剧中人物对话的大概意思翻译给我听。

总而言之,镛叔不论是教书,还是研究他的哲学,还是学习新的东西,都是非常认真执着的。这,大概是他“庄”的一面。

镛叔后来犯了一个改变他一生命运的错误。

解放初期评职评薪时,镛叔和几位自认为教书教得不错的青年教师对自己的待遇不甚满意,对哪位没有多少文化知识的学校领导从“不满意”到“不买账、瞧不起”直到冷嘲热讽,甚至搞得人家有时下不了台。他们这是想学民国时期安徽大学教授刘文典与蒋总司令的互相怼骂的方式来对待学校领导。其结果当然是他们完败。几个不知“今夕何夕”的青年教师被打成“反党小集团”,全部戴上“反动份子”的帽子(好像那时还没有“地富反坏右”的“编制”),并且降薪两级,为首的陈姓教师因有历史问题被开除公职送沙阳劳改。

现在反思起这件事的结果,有其偶然性也有其必然性,偶然性是他们恰巧碰到一位特别能战斗的领导。必然性是即使他们当时碰到是一位爱才的有包容心的领导,仅仅批评批评他们的“资产阶级个人主义”而已。但是即使过得了初一,也躲不过十五。后面还有多少大大小小的“运动”等着他们哩。

从此镛叔成为一个“职业运动员”,几年后的那场运动,即使他一言不发,到运动后期还是要“陪绑”,和“右派份子”一起被送到嘉渔农村去“劳动改造”。

“十年浩劫”中,中小学教师下放农村他在学校也荣获“第一名”。

从西南联大时就相恋了近十年的女友也离他而去,也难怪别人,“夫妻本是同林鸟,大难来临各自飞”,何况他俩还没有簿簿的那张纸。

再来看看镛叔“谐”的一面。

1955年秋天“肃反”运动告一阶段,镛叔从运动集中地回到家。没来得及洗涤心灵上的创伤,就拿着因运动暂扣而补发的工资去买了一台手摇留声机回来,放上娥娘当年留下的唱片,他马上又沉浸到“蓝色的多瑙河”里面去了。

“反右”后期,虽然镛叔不是“右派份子”,但是也被内定与他们一起去农村“劳动改造”。为了应付即将到来的“劳动改造”,每天镛叔下班回家后就用一根长木棍,几条麻绳再加上好几本诸如《韦氏大辞典》的精装书籍,做成一副挑担。在我们几位侄子的簇拥下挑着这副“担子”从楼上挑到楼下再从楼下挑到楼上,上上下下好多次。看他那个“热身”的架式,哪有一点去“劳动改造”的感觉,简直就是准备去参加一场“体育嘉年华会”。

镛叔就是这样一个与众不同的人,从“反党小集团”事件开始,挨批、“戴帽”、降薪、初恋女友分手、“劳动改造”直至“十年动乱”中被下放到农村安家落户。每次愁云锁眉,烦霾挠心的日子不会超过三天。三天之后,电影照看、音乐照听、哲学照研究。这,也许是他“谐”的另一面。

镛叔毕竟是凡人,他也有凡人的烦恼。那就是婚姻大事,自从和初恋女友分手后,他一直没有找到可心的对象。在那个年代,像他这样的政治条件,是可想而知的“老大难”。

有一次,娥娘回来探亲,问:“阿镛,你什么时候讨老婆啊?”他自我嘲弄地唱道(用《松花江上》的曲调):“哪年,哪月,才能够讨到我的老婆?”

一位广东老乡给镛叔介绍了一位女朋友,这位女子也是和镛叔一样命途多舛。她和前夫1957年被双双划为“右派”、开除公职、遣送回前夫原籍。后来两人离婚,她带着一个女儿回到武汉,靠着到处做临时工养活自己和女儿。

很多人(包括我的祖母)都不看好这段因缘。但是镛叔认为:“条件好一点的女人能看得上我这样的人吗?”

前排娥娘(左一)、母亲(左二),后排左二为镛叔

镛叔终于结婚了,不久婶婶怀孕了。年过四十又特别喜欢小孩(我们兄弟几人深深感受到这一点)的镛叔将有自己的亲生骨肉了,我们全家人都替他高兴。

可是, 镛叔与婶婶经过深思熟虑后,决定人工流产。可怜一个还没有来到这个世界的小生命被扼杀在其母腹之中。多年来,镛叔看到在那个阶级壁垒森严、黑白不可逾越的现实世界里,多少小青年背负着“家庭出身”的“黑色的十字架”而屈辱无奈——升学、工作、婚姻、乃至服兵役,求进步……都要低人一等或数等。从来对自己的厄运和苦难抱着“自虐式”达观的镛叔这次再也不敢妄自孤谐达观了。他实在不愿意看到他的亲生骨肉长大后,再重蹈那个时代已经发生和正在发生的覆辙。

祖母得知到儿子和儿媳的这件事情后,把镛叔叫去骂了一顿 :“那是你的亲生骨肉啊,你们太狠心了!你就等着死后做一个孤魂野鬼吧!

1976年10月“四人帮”被粉碎,知识分子身上的枷锁被打碎,镛叔身上的不实之词统统一扫而光。他一生中从来没有这样心情舒畅,他焕发出前所未有的工作热情。他在新的工作单位还当上了英语教研组长哩!(这在从前是他想都不敢想的。)华中工学院组建哲学系,在西南联大同学的推荐下,他准备调去。可惜“夕阳无限好,只是近黄昏。”镛叔到了退休年龄,只得作罢。

镛叔在1980年代中叶罹患胃癌,在武汉中心医院动了手术。我去看了他,恢复得还不错。可是到了1989年癌症转移,这次医院不收了。只得送到“临终医院”江岸区先锋卫生院,每天打氨基酸维持生命。

1990年元旦前夕,我陪同从广东来武汉旅游的叔公去看望他。说起来这对叔侄俩解放前在重庆还有一段邂逅。

抗战胜利后,西南联大的三校复原回北平、天津,学生们也是各择其路返校。镛叔打算取道重庆然后坐船到汉口再北上北平。在重庆,因为船票异常紧张镛叔不得不住在正在重庆工作的叔公的工作单位的宿舍,等了一个多月船票。叔公工作的单位是中美合作所下属的一家汽车修理厂。

解放后,“中美合作所”是一个多么扎心的字眼啊,所以每次政治运动,镛叔都得说清楚在那一个月中他都做了些什么?

现在,两位历经“劫波”的老人四十年后再相见于镛叔生命倒计时的“临终医院”。一切苦涩的回忆都是多余的,一切温馨的安慰也是多余的。镛叔看着脸色凝重的叔公,他实在不想让叔叔为他这个一步一步走向死亡的侄子太难过,“谐”性难改的他指着床上枕边的半导体收音机,大谈他刚刚听到的关于罗马尼亚剧变的新闻消息。

1990年春天,镛叔与胃癌搏斗了多年后不幸辞世。我和学杰弟参加了学校为他举办的追悼会。在那个追悼会上,镛叔没有亲生儿女为之送行,只有我和杰弟是他唯一血缘最近的亲人。记得在去殡仪馆的路上,那天狂风裹挟倾盆大雨;雷声伴随闪电震耳欲聋。那是上天在哭泣、悲嚎!上天接镛叔回家。

多少年过去了,每年我们兄弟姊妹清明节去武昌石门峰公墓扫墓,那里有祖父母的墓、有父母的墓、有娥娘的墓。因为和镛叔的继女失去联系,我们始终找不到镛叔的墓。难道真的被祖母一语成谶了?

后记

在笔者写过的文章中,从来没有哪篇像本文这样,在写作的过程中常常令人陷入情不自己、心力交瘁的地步,久久不能自拔于绵绵不断的对父执辈的怀念之中。

我的父执辈,他们是不幸的,八十一年前,当他们正在读书且即将接受高等教育的时候,万恶的日寇侵略者把战火烧到家门口,他们不得不流亡千里,远离家乡和亲人;他们又是有幸的,虽是国民党独裁统治的大后方,但在西南联大这个当时被誉为“民主保垒”里接受到“德先生”“赛先生”的阳光雨露的沐浴。他们是有幸的,经过八年抗战、四年内战,他们迎来了新中国的诞生。他们也是无奈的,后来的二十几年,经历了大大小小“政治运动”的喧嚣、冲击、折腾和洗礼。“资产阶级知识分子”的帽子和十字架何其重也!他们中的大部分人终是有幸的,1976年,“四人帮”被粉碎了,思想的枷锁被扔到太平洋去了!他们终于迎来了科学的春天,迎来了知识和知识分子的春天。

历史是一面镜子,历史不能虚无、镜子更须经常擦拭。写下父母亲的西南联大的同学的点滴故事,是我这个晚辈对历史的交代和责任,也是对父执辈的最虔诚的纪念。

2019年1月12日 初稿

2019年3月2日 修改

2019年6月5日 再改