抗战期间,罗先生的经历:西南联大学生—译员训练班—OSS(美军战略情报处)—丹竹机场—西南联大—清华大学

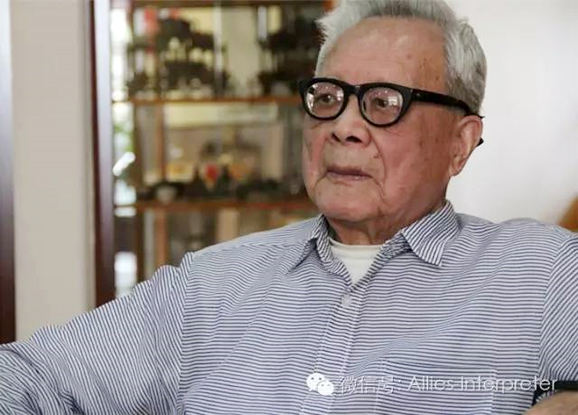

2016年5月,94岁的罗振冼先生

罗振诜先生生于1923年,祖籍广东梅州大埔县,客家人。爷爷和父亲是南洋华侨,在马来西亚、新加坡经商。

罗先生少年是在大埔度过的,抗战期间曾经两次参军。

第一次是在初中毕业后,在赣北参加了19集团军司令部的青年训练班一期,被分配在司令部秘书处工作。当时在司令部秘书处的秘书大多是大学毕业或留学归来的青年,罗先生自感学历太低,于是返乡继续读书。

第二次参军是1945年。当时罗先生正在西南联大读书。二次世界大战已经进入战略反攻阶段,来自美国的盟军大量地来到中国与中国军队共同对日本作战,因而需要翻译官。当时联大很多同学都报名当译员,罗先生也响应号召,进入军委会外事局的译训班。

罗先生回忆说:“当时译训班的领导和教师基本上都是联大的教授,在学生中很有号召力,联大的学生很多觉得在译训班上课和在联大上课几乎都是一样的。”年轻的心态真的是一片阳光,万里晴空。想起许渊冲老先生当时也是这样走进了军委会译训班,而最终成为一名优秀的译员。

经过6周的短期的英语和军事训练后,罗先生被分配到了一个特殊的部门OSS(美军战略情报处)做译员。这里第二次再次出现了OSS,前面我们讲述过吴炳琳老先生在OSS服役的故事。罗先生的任务是帮助OSS培训中国伞兵突击队使用美国的新式武器、进行战略战术训练,以及跳伞训练。工作地点仍然是我们已经很熟悉的昆明岗头村的鸿翔伞兵基地。

译员的衣食住行和美军一样,比如和美军军官一样在军官食堂吃饭。

岗头村的译员们生活很自由,除了工作之外,其它各方面基本上没有人管。

随后不久,抗战形势发生变化,新组建的中美混合伞兵突击队1队出发到南京接收,2队出发到广东的新会敌后作战。

罗先生原文如此。当时伞兵突击队第1队应该是由第2大队长井庆爽带队空降广东新会作战。

8、9、10三队在组建中,每队有官兵150人,还有30名美军顾问和8名译员。译员自愿报名参加,工作地点没有公布。罗先生报名后被分配在了第10队轻机枪组。执行任务出发前,队员还照相,填表。并按照美军作战的惯例:填写牺牲时通知人姓名和地址;每人还可以按照自己的意愿写一份家信。实际就是遗书。

美军如果作战牺牲,受益人可获得1万美元的保险金,所以美军一般还要填写一份牺牲后的保险受益人表。

接着8、9、10队的队员大约700人整装待发。罗先生说:“不记得大队长是谁”。实际上这支伞兵部队由林树英上校带领作战。

罗先生恪守军队作战的保密制度(不该说的不说,不该问的不问),而带队作战的高级军官的姓名属于保密工作范畴,所以直到现在依然如此。

罗先生领到崭新的卡宾枪和点45手枪,在伞兵靴里插好匕首,装具包里装好手电筒、急救包和三天的行军干粮,心里又紧张又兴奋。

大家从宜良到呈贡机场起飞,谁也不知道要去哪里执行什么任务。除了指挥官之外,全体译员也和伞兵战士一样,全副武装。

飞机降落在了广西的柳州机场,但是大家还是不知道要去哪里,只是暗自猜测着要去的方向。接着全体队员乘船顺江而下,船靠岸后,大家隐蔽等待,天黑之后在当地游击队带领下,开始了紧张而艰苦的夜行军。

广西地形多山,夜行军严格保持静默,也不准照明,好在队员平时训练刻苦,但无论如何在敌后行军还是时时刻刻充满了危险。

整个晚上大家走走停停,急行军体力消耗很大,走了一个晚上,终于在天亮前到达一座高山脚下的阵地,已经有当地游击队员潜伏等待。沿着山脊向上望去,可以看见1000多米高的山顶有一些穿着土黄色军装的哨兵在来回巡逻的日本兵。

大家都累坏了,一停下来就只想躺下睡觉。无论如何累,也不得不打起精神听指挥官布置作战行动任务。

终于知道这里是丹竹机场,而三个伞兵分队的战斗任务就是要攻克被日军占领的机场,为盟军的后续行动提供前进基地。大家各自开始挖掘战壕,架设机枪,并调整好射击角度和射击方位标尺,等待战斗到来。

黎明前,永远不能忘记的1945年7月30日黎明前,指挥官一声令下,战斗打响了。

首先是伞兵突击队的60毫米重迫击炮对山头的日军阵地进行火力急袭,接着是部队随行的火箭筒对日军的火力目标的定点清除,同时机枪组掩护步兵进攻,一切进行的有条不紊。

随着激烈战斗的进行,日军抵抗越来越弱,终于前方传来我军占领山头阵地的胜利消息。

就在大家欢欣鼓舞庆祝胜利准备打扫战场时,被逼退到半山腰溃逃的日军突然向山头反扑过来,措不及防的伞兵突击队在牺牲了20多名战士和一名翻译官后,最终全歼了这股日军。

当天下午伞兵突击队巩固战场后交给接防部队,开始撤退下山,机枪组负责掩护。

后来,守备丹竹机场的敌军被彻底击溃后,伞兵突击队进驻丹竹机场,这时罗先生才知道牺牲的翻译官是联大外文系的缪弘。在岗头村伞兵基地时,缪弘也报名参加了这次伞兵突击队的行动,缪弘被分配在了第9队步兵组。大家一直在一起,直到战斗前才分开,没想到天亮后却阴阳相隔。

上一期我们说过缪弘的故事:

缪弘在联大读书时,是一个才华横溢,激情四射的诗人,深受师生爱戴,尤其是冯至和李广田等教授十分喜爱赏识缪弘,而当年缪弘牺牲时只有19岁。

后来译员们为了缪弘的牺牲还有不同的争论:

有的译员说:“当天和他一起工作的美军下山时,作为译员,他完全可以跟着下山,没有必要和战士一起参加战斗,做无谓的牺牲。”

有的译员说:“那不成了临阵脱逃”了吗?”

有的反驳说:“虽然译员的首要任务是翻译,而不是打仗,但是那个时候,你手里有枪,又有杀敌的机会,想想日寇横行十多年,这时给你报仇的机会,你会放弃吗?”

但是更多的人认为缪弘是对的,他做了一个中国人在那个时代应该做的,而一起执行任务的美军在没有完成作战任务,在没有肃清残敌时就撤退下山才是真正的“临阵脱逃”。

丹竹机场战斗结束后不久,大家从收音机里听到了苏联出兵东北,美国在日本丢下两颗原子弹的消息。

当大家听到日本投降的消息时,美国顾问与中国军人欢呼着拥抱在一起,“战争终于结束了”。

罗先生感觉自己很幸运,刚刚在前线打了一仗,战争就结束了,没有想到这么快就可以重新回到联大读书了,一切仿佛梦幻一般。昨天还在枪炮齐鸣,前天还在抹黑行军,今天就欢庆胜利了。

当丹竹机场跑道修理好后,译员们兴高采烈的坐着飞机凯旋回到昆明。

今日丹竹机场

同年10月,罗先生办好了译员离职手续,领到一笔遣散费,重新回到联大开始学习生涯。

在后来的岁月里,罗先生在昆明经历了“龙云事件”,也经历了“12.1”事件。

城头变幻大王旗对于一个青年学生来说也是司空见惯的事情了,但是师长和同学在事件中意外的失去了宝贵的生命,让人充满无尽的伤感。

后来学校回迁,罗先生在清华园又度过了三年紧张的学习生活。

在1949年后,罗先生并没有随父母兄弟回到马来西亚,而是留在了大陆,参加了祖国的建设工作,先后在中央国外贸易司及天津中国进出口公司等单位工作,并随着大时代的起起伏伏经历了酸甜苦辣的人生中一段段不同历程。