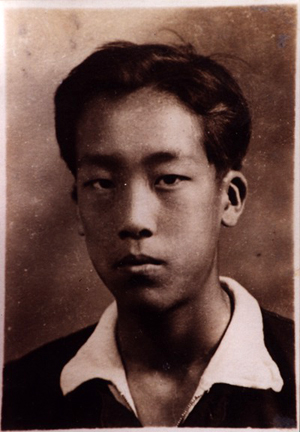

中学时代的刘宝珺

“不要认为一个网络段子对于科学就没有影响。”

要成为一名有建树的科学家,深耕所属领域的知识固然重要,但同时,在谈到个人成长问题时,87岁高龄的著名地质学家、中国科学院院士刘宝珺对中国青年报·中青在线记者强调:“我们应该涉猎广泛,把各方面的东西联系起来,一专多能。”

刘宝珺自中学时代接触到“全面发展”的教育理念后便一直很推崇它,他自己也是这种教育理念的受益者。

由于对物理、化学学科触类旁通,作为一名地质学家,刘宝珺的主要学术成就之一,是将地质学中沉积成岩、岩相、构造的分析和物理化学热力学结合起来,提出了“沉积期后分异作用与成矿作用”理论。鉴于他在地质研究领域的突出贡献,1996年刘宝珺在第三十届国际地质大会上获得了世界地质科学最高荣誉——“斯潘迪亚罗夫奖”,成为100年来世界上获此殊荣的第20位地质学家。

但相比荣誉,他更为看重的却是:“从小学三年级到中学,这个阶段对于一个人日后的发展非常重要,会影响一生的走法。”

战火中立志“科学救国”

刘宝珺出生于天津。从“懂事起”,他的记忆里就充斥着凶神恶煞的日本兵。

1937年七七事变,北平和天津相继沦陷,6岁的刘宝珺听到了南开中学被轰炸的炮声。等到他读初中时,他所在的河北省立天津中学里已经有日本教官入驻,并且强迫中国学生学习日语。

“当时有个教官叫五十川省吾”,70多年过去,刘宝珺依旧能够准确无误地说出只与他们相处一年多的教官名字。“他穿着军装来上课,一双马靴在台上踱来踱去,特别厉害,上课吓得学生冒冷汗”。

刘宝珺记得,被日本兵控制的学校不得不按照东京时间调整作息,日语被列为主要科目,日本教官“哇啦哇啦”骂起人来特别狠。但哪怕心里再恨,刘宝珺在街上遇到日本兵也必须鞠躬行礼。这个初中生和他的同学们甚至不得不在棍棒下为日本军方修飞机场、运送物资、种水稻和挖战壕。

尽管他们明着挖战壕,然后再偷偷填上,但还是咽不下当亡国奴这口气。“那个时候中国老师已经没把我们当孩子了,把中国清朝以来的屈辱史讲得很细。我们知道列强已经欺负中国到无以复加,一定要亲身让中国富强起来!”

这段受压迫和欺辱的少年经历,让刘宝珺坚定了日后的“走法”——科学救国。事实上,这也是他们这一代人的选择。刘宝珺说:“我们必须关心中国的前途,大家都在思考要投身到哪一领域救国,要么搞实业,要么学技术,很少有人想将来要赚钱或者当官。”

高中毕业于南开中学的刘宝珺本来有机会去南开大学念化工,或者去燕京大学念化学,但选志愿前夕他收到一封在清华大学读地质系的学长的来信,信上说:“你来清华读地质。中国有960万平方公里的土地,要养活5亿人口……我们要发展重工业,资源不够……国家很需要地质人才!”

最后刘宝珺便去清华学了地质专业。和他一样,南开中学与他同级的一百来人中,绝大部分同学最后都选择了自然科学或者医学这类专业。

“开放式”教育培养“多面手”

1945年日本投降,抗日战争结束。在苦大仇深中浸泡了8年的刘宝珺开始真正体会到中学时代的乐趣。

“我们的校训是‘允公允能,日新月异’,当时的校长是张伯苓先生。”刘宝珺特别为自己的母校南开中学自豪,“这里培养出了六十几位院士和两位总理。”

在这所推崇大公无私、德智体全面发展、理论联系实践的学校里,刘宝珺遇到到了颇具才情的老师,被培养成了思维活跃的“多面手”。

“那个时候没有统一的大纲,老师们都自由发挥。”刘宝珺非常享受这种充满发散思维的课堂。他的英语老师李木是一位翻译,在上英语课时对外国文学作品信手拈来;教历史的苏子白老师讲起历史故事滔滔不绝,“学期完了课本只讲了两页”;教语文的高老师走路都拿着书看,对俄罗斯、法国和英美文学了如指掌,上课经常给大家介绍世界名著……

刘宝珺在这种活跃的学术氛围内度过了高中时期。同时,他还特别积极参与校园活动和社会实践。

“当过体育干事”“加入校篮球队”是令这位成就斐然的老院士极为骄傲的经历。“我的老学长、气象学家叶笃正院士还跟我说,他们曾经从天津走路去山西调研,下乡采访,了解民情。”刘宝珺乐呵呵地回忆。

活跃的学术氛围,以及那些与学术活动看起来不沾边的事情,在刘宝珺看来都是非常宝贵的财富。他深信:“教育不是管制,而是要为学生提供创造和自由发展的环境。”

在这种环境下,刘宝珺成为热爱数理化、精通外语、迷恋文学、擅长运动、乐于交际的“多面手”。良好的理科和语言基础为他日后从事科学研究作了良好的铺垫;强健的身体让他能够经受得起地质考察工作的艰辛;文学等其他爱好丰富了他的精神世界。

就像南开中学校训要求的那样,刘宝珺不但努力进取,为国家建设作贡献,同时也成为一个拥有“完全人格”的全面发展的人。对此,他十分感念自己的中学时代。

穿自己补的篮球鞋

与彼时南开中学中生活优渥的同学不同,刘宝珺的父亲本是南开大学的数学老师,但当时微薄的工资不足以供3个孩子读书,所以便转入薪资水平较好的中学教书。

那时刘宝珺在南开中学住校的伙食费一个月8块钱“基本交不上”。而他的两个弟弟干脆改成走读,“中午带一块饼子、一块窝头,再到食堂舀一碗酱油汤就着吃”。

但即使饭吃不饱,刘宝珺也要打篮球。在注重体育文化的南开中学,身材高大的刘宝珺是出了名的篮球健将。“我五叔也是南开中学毕业的,他是‘南开五虎’之一。”刘宝珺所说的“南开五虎”是19世纪20年代中国篮坛的传奇人物,在这批人的熏陶下,南开中学的篮球文化代代相传,受五叔激励的刘宝珺篮球打得自然不会差。

从初中到高中再到大学,刘宝珺总是能杀进校篮球队,但他没穿过一双真正的篮球鞋。“过去我们都穿自己补的鞋打篮球,我也自己纳。”刘宝珺笑着说,一个身高一米八几的壮汉手拿锥子补鞋底的场景让他恍同昨日。

后来,五叔把自己已经穿破洞的旧篮球鞋传给了刘宝珺。这下可算有双“真正的篮球鞋”了,把刘宝珺欣喜坏了:“我给鞋打了一块补丁,同学看见了羡慕得不得了呢!”

成长在物质极度匮乏的环境中,即使连一双篮球鞋都买不起,刘宝珺也从没把赚钱设定成自己的人生目标。他毕业于清华大学机械专业的大弟弟刘宝璋,毕业于南开大学半导体专业的二弟弟刘宝瑢,以及他们许多的同龄人都是如此。

所以,谈到现代年轻人的价值取向时,年近90岁的刘宝珺似乎有点看不明白了,他困惑地问记者:“我们这些老人有时候有点忧愁,怎么现在大家都要去当明星、搞金融,选择学物理的比例那么低?”

本着广泛涉猎的原则,思维依旧活跃的刘宝珺最近也开始学习金融知识,“我也明白现在年轻人生活压力大,买房、结婚、生子……”

刘宝珺年轻时就一点也没考虑过个人生活问题吗?

“当时真没想过个人利益,只考虑国家需要。我们的第一个任务是把日本兵赶出去,第二个任务是让中国富强起来。”刘宝珺说。

但他“忧愁”的是,现在不少人似乎没那么爱国了。去年年底,中国科协邀请刘宝珺去给全国的科技记者作讲座,他讲的主题就是:科学家的爱国精神。

刘宝珺明白,和老一辈科学家不同,没有了做亡国奴的危机感,以及被欺辱后强烈的反抗和自救意识,当代年轻科学家自然不会和自己有相似的心路历程。但作为被爱国情怀激励的一代,刘宝珺深知家国担当对科研工作者的重要性。

他有时觉得,似乎现在对中国过去所受的耻辱讲得不够,无法引起大家忧国忧民的意识;有时认为现代人对中国传统的文化不够自信,甚至存在误解。

但到底该如何去解开自己的困惑呢?87岁的刘宝珺还是改不了忧国忧民的习惯,他依然在寻找答案。

————————————————————

刘宝珺,1931年出生,天津市人,著名的沉积地质学家。1950年至1952年就读于清华大学地质系,1953年毕业于北京地质学院,1956年该校岩石学专业研究生毕业。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。 国土资源部成都地质矿产研究所名誉所长、研究员。曾任四川省科协主席、国土资源部成都地质矿产研究所所长。

研究沉积地质学、矿床学、油气储层地质学等。致力于泥沙运动力学和沉积构造、岩相古地理和层控矿床学研究,将沉积成岩、岩相、构造的分析和物理化学热力学结合起来,提出“沉积期后分异作用与成矿作用”理论。提出了扬子地台陆缘寒武纪磷矿风暴岩沉积模式。主持了地矿部重点攻关项目“中国南方岩相古地理及沉积、层控矿床预测”,编制中比例尺岩相古地理图。代表作有《岩相古地理基础及方法》、《中国南方古大陆沉积地壳演化与成矿》和《中国南方岩相古地理图集》、《沉积岩石学》等。