我愿是一支蜡烛,

为了发出耀眼的光彩,

而不惜加速地燃烧,

却无须在暗淡的光影中延伸。

我愿是一块片石,

为了永远保持锋利的棱角,

而不惜在激流中磨蚀,

却无须在漩涡中变得浑圆以求得安栖。

——摘自傅金筑诗作

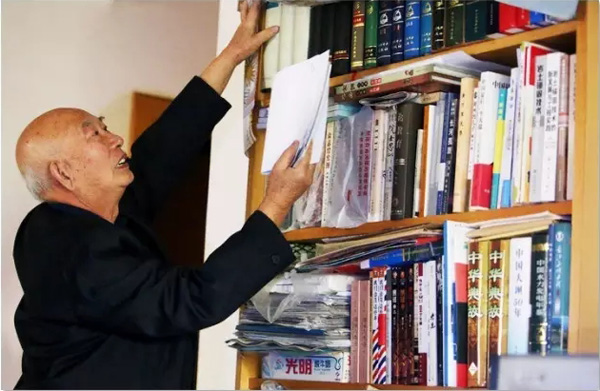

他是清华大学的毕业生,师从黄万里;他投身水电事业半个世纪,在青藏高原上工作逾二十载;他退而不休,担任《中华人民共和国电力行业标准》系列《水电站压力钢管设计规范》的主编,为行业制定标准;他忧国忧民,以实际行动支持马寅初的人口论,关切新时代的教育改革,并早早签下了捐赠遗体和眼角膜的证书……

他就是西北勘测设计研究院教授级高工、水工专家傅金筑。从傅老普通而并不平凡的人生轨迹中,我们可以看到诞生在抗战苦难岁月、成长在新中国初升阳光下的那一代知识分子,只知道实干,而不知伸手和安逸的奉献精神。

少小离家行万里 大江大河留履屐

傅金筑先生祖籍江苏南京,1937年7月生于贵州贵阳。南京旧称“金陵”,贵阳简称“筑”,故父母为其取名“金筑”。

出生之时适逢抗日战争全面爆发,小金筑的整个童年都是在颠沛流离中度过的,他随家人先后在江西上饶、杭州、南京、重庆等地读过小学。1951年在成都小学毕业后,考入了成都七中。

学生时代的傅金筑

1957年傅金筑考入清华大学攻读水工结构专业,那个时代的清华大学大师荟萃,勤奋的傅金筑如饥似渴地汲取着知识养分,到现在他还能清晰地回忆起黄万里给大家上课的情景,那时黄万里已经戴上了右派帽子,却依然不失名士风范,讲起课来深入浅出,令学生如沐春风。

傅老话说当年清华园

1963年,傅金筑工作分配到了位于兰州的西北水电设计院,这份工作一干就是一辈子。他早期主要参与的工程有甘肃黑河张掖引水工程的踏勘与设计、青海西宁北山寺处理设计和设代、汉江安康(火石岩)水电站规划选点等。

文革期间,西北院解散,傅金筑被下放到水电五局勘测设计大队,从事过白龙江苗家坝水电站前期工程及宝珠寺水电站相关设计,四川涪江武都水库初设及涪江流域规划等工作。

古来征战几人回 烂石滩上筑奇迹

上世纪80年代初,我国水电事业进入发展的快车道,尤其是黄河上游的水电开发,更是高歌猛进,而傅老也进入了事业的黄金期。

1979—1988年,傅金筑在青海龙羊峡水电站从事施工设计及设代工作;1988-1998年,他又在李家峡水电站参与施工设计及设代,并承担了副设总的重任。

青年时代的傅金筑

位于青藏高原的龙羊峡和李家峡,是古代征战和流放人的去处,这里不仅天寒地冻严重缺氧,地质条件也十分复杂。有一位美国水电施工工程公司的专家曾说过,龙羊峡坝址这样一堆烂石头,在美国只能建堆石坝,对建拱坝他们简直难以想象!而傅金筑这一批老水电人,则要在这里建设当时祖国大陆上最高的拱坝,这要克服多少个技术难题啊!2005年龙羊峡水库水位首次蓄至2597.62米,离设计水位2600米仅差2.38米。这座黄河上唯一的一座多年调节水库,经受住了高水位的考验,水库大坝厂房等建成多年来运行正常。

李家峡水电站

而李家峡水库相对于龙羊峡,地质条件和工程结构都更复杂,但是对于中国水电人而言,知难而进是使命所在。傅金筑和他的同事们,不断克难攻关,结合李家峡边坡开挖和锚固,总结出的新边法,被鉴定为“国际先进”。

老骥伏枥定行标 常与权威论曲直

作为水工设计师,傅金筑始终奔忙在施工第一线。1998年办理了退休手续的傅老却没有选择颐养天年,也许,忘我的工作与不断的创新才是他的乐趣所在。

退休后,傅金筑担任了《中华人民共和国电力行业标准》系列中的《水电站压力钢管设计规范》主编(2001年发布,2002年实施),完成《水电站坝后背管结构及外包混凝土裂缝研究》等专著,并先后参与了白龙江多儿水电站设计,三峡水利枢纽工程、松花江丰满大坝处理及重建,以及西藏、新疆、甘肃、青海、浙江、福建、江西、山西、山东等二十多处水利水电工程的审查及安全鉴定。

傅金筑领衔起草的设计规范

五十多年的工作中,傅老有四十多年都泡在施工工地上,施工实践经验极其丰富。结合工作实际,他撰写了二十余篇技术论文、小结等分别刊登在《水力发电学报》、《武汉水院学报》、《水力发电》、《西北水电》、《青海水电》等刊物上。

傅金筑的水电专业著作

这18年来,傅老申报批准的专利就有8项。在创新之路上,他早就忘记了自己的年龄,在采访中,他对我们说,余下岁月他要继续思考钻研不张拉锚索和平底钢岔管,并要不遗余力去推广!

傅老申报获批的专利证书

“清华铸就坚实底,知识渊博学问积。勇于实践经验富,勤奋笔下华章集。胸襟坦荡情亦激,常与权威论直曲。老少友情多相宜,几曲高歌抒豪趣。”这是傅老的朋友孙清茂给他的赠诗,诚哉斯言!

也许是奋斗使人年轻吧,对物质生活毫不考究的傅老已逾80高龄,却眼不花耳不聋说话声如洪钟,一顿午餐吃两碗饭!连我这个号称“饭鼠”的小字辈都自愧不如!

鞠躬尽瘁追日月 蜡炬成灰献终生

自从来到大西北投身水电事业,傅金筑对待工作那是全心全意,可谓鞠躬尽瘁,但他并不是“事不关己高高挂起”的学究,他关心社会发展,关心国计民生,并总是仗义执言。

傅老的诗作《反思》

1956年全国开展人口大辩论时,傅金筑正读高二。绝大多数同学和老师认为,人所创造的财富总比消耗的多,因此用不着限制人口增长速度。而他则认为,人口的过快增长会严重拖住国家现代化的后退。马寅初先生有关“新人口论”的观点发表在《人民日报》上时,傅金筑当即给马老写去一封信。马老提出用征收人口税的办法来限制人口,20岁的傅金筑则向他建议,中国人的生活水平还相当低,可采取奖励少生子女家庭的办法。

傅金筑不仅仅在思想上推崇马寅初的“人口论”,更在实践上走在时代前列。1971年,34岁的他喜得千金,这是他的第一个孩子,也是唯一的孩子。当女儿刚刚40天,看到孩子很健康,傅金筑便去做了绝育手术。

2010年2月,《国家教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》向全社会公开征求意见,引起了各界强烈反响。而73岁的傅金筑则去信提出了几十条修改意见。4月8日,他受教育部邀请去北京开座谈会,从新疆工地匆匆赶去的傅老在会上直言,应当进一步完善家庭经济困难学生国家资助体系。

提起这段往事,傅老说:“我们这一代,读书全部靠的是国家助学金。”他念念不忘在成都时,是小学老师曾进文,为他交了中学第一个学期的学费,当时他连2块5的学费都拿不出,曾老师知道后二话不说就给了他3块钱。师恩难忘,到现在他还常给曾老师去电话问安。

遗体和眼角膜捐赠书

忧国忧民也许是中国知识分子的固有情怀,而把一切献给工作,尽其所能回馈社会,则是傅金筑的人生注解。他早在2009年便签下了捐赠遗体和眼角膜的证书。

为水电人创造的奇迹而骄傲

豁达的他,曾写下这样的诗篇:

昨日青丝,今朝添灰,妙姿英容依旧岁。

光阴易逝,日月难追,少年情怀仍萦回。

不用叹息,无需懊悔,金秋夕阳使人醉。

(文中部分照片由傅老本人提供)