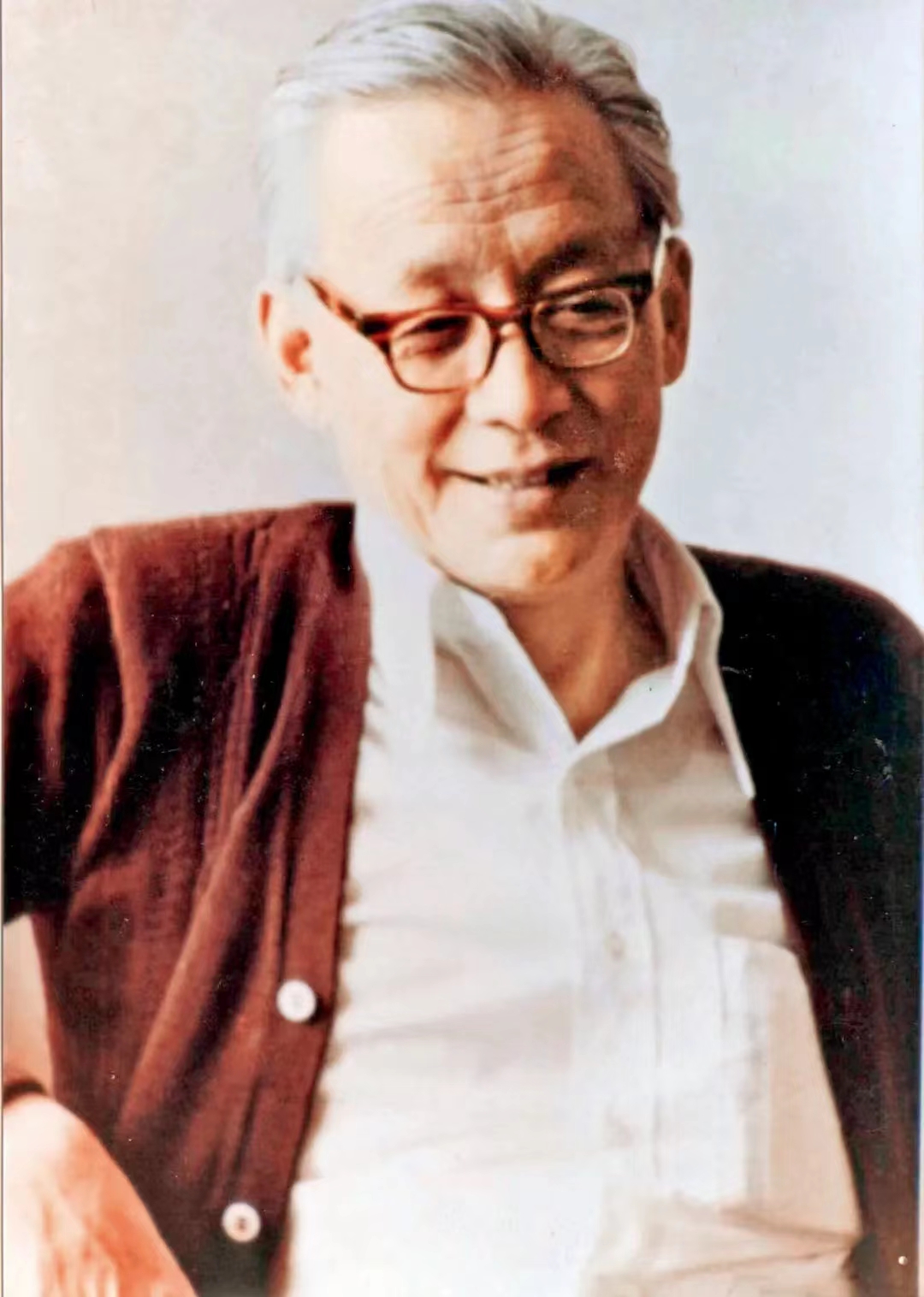

晚年周珏良。这张带着他特有的微笑的照片,被夫人方缃选用做了遗像。图/受访者提供

同为北外曾经赫赫有名的“一老二公”,相较许国璋盛名在外的“许国璋英语”、王佐良的著作等身,周珏良并不算学术界的活跃分子。

王佐良曾说,搞比较文学,建立普遍诗学,周珏良是最有资格的,因为学外国文学的没有他中文根底深,学比较文学的没有他外文修养好。按照这个逻辑或许还可以说一长串,如他是教授中最懂翻译实务的,翻译家中最懂外语教学的;搞文学翻译的不如他懂政治翻译,搞政治翻译的不如他懂文学翻译……

周珏良曾说,自己就是翻译界中一个“打杂的”,这个“杂”字,或许就是他一生的某种写照。他是通古今中外的杂家,一生也常为杂务所缠身。一些时候,他不得不被时代潮流裹挟;一些时候,他主动选择随遇而安。与很多平民出身的自我奋斗者不同,作为世家子弟,他人孜孜以求的东西他不仅早已拥有,或许也早已看破,而习惯了与名利场、与人际保持距离。

王伟庆读研时选导师,听师兄们说跟着周公读书会很快乐,就选了周珏良。果然,他从读书、生活中都找到了乐趣。周珏良去世后,他写了一首悼诗,其中有这样的句子:

听得见远方古老的桨声:

一个人坐在黑暗当中,一个人

面对自己内心的河流

“博雅之士”

1986年,70岁的周珏良搬入新居,终于拥有自己的书房。他效仿南宋诗人陆游,给书房起名为“书巢”,并一手布置了整个空间。

侄子周启群常随父亲去拜访周珏良,很喜欢这处在夏日炎炎中阴凉的所在。书房门口挂了一幅字,二三十厘米宽、三四十厘米高,是周珏良在西南联大时的导师钱锺书写的。左手边有一幅水墨画,一掌宽,长长地垂在墙上,画的是一个孩子、一只猪,题字“牧猪奴”。对面墙上是一幅朱笔画,画的是一个穿长袍者的背影,边上有康熙题字,并印有“康熙宸翰”印章,是父亲传给他的。

整个书房里最让人印象深刻的是墙边二十个木头书箱。在女儿周启朋的记忆里,书箱五个一组,高高摞起,里面摆着周珏良珍爱的线装书、中国古典著作。

每一个走进“书巢”的人都有一致的感受:书房主人更像中国传统文人,而不是英美文学教授。

天津周家是显赫而特殊的。周珏良的曾祖周馥官至两江总督、两广总督,叔祖父周学熙是北洋政府财政总长,父亲周叔弢是著名实业家,1980年代曾任全国政协副主席。

周珏良十兄妹是在书香中长大的。家中楼下有两大间书房,收藏着古籍善本,那里是禁地,孩子们不能随便出入。三楼的三大间书房则是完全向孩子们开放的,屋中摆设像图书馆,书箱顶天立地。周叔弢规定,年终每个孩子都可以开出一个想要采购的书单,有求必应。

周珏良的国学水平是同龄人中的翘楚。在南开中学读高中时,他看到一本书上说读诗读文最好读全集,读选本容易被选者意见所囿,遂决心利用暑假读几个名家的全部作品。在读了两遍杜甫全集后,他写了《读杜诗札记》,老师很是欣赏,写下这样的评语:“能把少陵所以为大的地方写出,足征作者读诗自具只眼,不落时下皮相之见。”

不过,与大哥周一良进入燕京大学历史系学习不同,周珏良最终选择了英美文学为终身专业。

周珏良1935年进入清华大学外国语言文学系,这一班学生中,王佐良、许国璋、李赋宁和他日后都成为了新中国外语教学界泰斗。

从二年级开始,他们要学纵横两个系统的课程,纵的方向有古典文学、中古文学、文艺复兴文学、18世纪文学、19世纪文学、现代文学,横的方向有诗歌、戏剧、小说和语言史等。中国老一辈的德、法、意大利乃至印度、希腊文学专家很多都是清华外文系本科出身,就与它这个全国无二的课程规划有关。

这个课程规划,是曾任代理系主任的吴宓参考哈佛大学比较文学系的培养方案设置的。他明确提出,培养目标是造就“博雅之士”,使学生了解西洋文明的精神,谙悉西方思想之潮流,创造今世之中国文学,汇通东西之精神而互为介绍传布。吴宓之女吴学昭回忆,对于1952年之后外语教学普遍重语言、轻文学,父亲“极不赞同”。

周珏良说,雨僧(吴宓的字)师对外国文学的眼界是很阔大的,在制定这个课程规划中起了关键作用。他本科毕业后师从吴宓,在西南联大做研究生。吴宓是中国比较文学的开创者之一,这可能也是周珏良日后从事比较文学的一个缘起。

翻译界“打杂的”

新中国成立后,周珏良从芝加哥大学留学归国,进入北京外国语学院英语系担任教授。但很长时间里,他连文学课都很少有机会教,多数情况下教的是语言,而且还数次被外交部借调去担任翻译。

后来成为他的弟子的王斑告诉《中国新闻周刊》,与北外多数教授的英式发音不同,周珏良讲一口纯正美音。

他常常是被突然调走的,有时说明让他去干什么,有时什么也不说,走多久也不知道。回来后他也遵守纪律,守口如瓶。他给毛泽东做过口译的事,就是在毛泽东去世后他才告诉夫人方缃的。

抗美援朝后期,他被调到朝鲜,参加朝鲜停战谈判的翻译工作。他在志愿军代表团秘书处的专家组,组里还有北京大学物理系副教授、后来成为“两弹一星”元勋的朱光亚等人。第二年冬天,他才穿着一身志愿军的棉军装回家。

有一年冬天,他随刘少奇去开莫斯科会议,留下一张在雪地上的照片。中共八大邀请了很多外国党代表团和记者参加,他担任大会同声传译,工作强度可想而知。

1961年,陈毅率团参加日内瓦会议,他随团前往。这是他外出时间最长的一次,将近两年,由于吃得好又缺少活动,他回家后养得白胖白胖的。

后来周珏良告诉方缃,做政治翻译尤其是口译很难,有些外国首脑说话有口音,他开始做口译时曾遇上一个印度代表团,说话难懂极了,而中国领导人的外交辞令及语气又需要找到合适的词汇以把握分寸,听、记、想、说要同时完成,这种工作年纪一大就干不了。

懂外语的周恩来很体贴翻译人员的工作,一次会谈期间他主动向对方提出:“咱们先停一下吧,好让翻译歇一会儿,吃点东西,别饿肚子。”他不知道的是,周珏良并未饿过肚子,他总是能在这种场合不露声色地迅速进食,而且吃相文雅。

后来的外交部翻译室主任、卢森堡大使施燕华在北外读书时曾上过周珏良的课。她记得周珏良与其他老师有些不同,常常不在校,一看就知道是被外交部借调走了。但在校上课的时候,他能结合自己的翻译经历给他们传授经验。

李肇星1964年从北大毕业分配到外交部,进入北外的高级翻译班学习,教英语写作的是周珏良。在他的记忆里,周老师人长得潇洒,英文写作更潇洒。

有一次,作文本发下来,李肇星发现自己苦心经营的英文短文被改得满篇通红,披头散发,要寻找原文已经相当费劲。这是他学英文以来少见的,只觉满脸发烧,双眼模糊。班上一共只有12名学生,周珏良可能注意到他的表情,走过来轻拍他的肩膀:“小李,不要紧的,更不用不好意思。我改得这么多,并不意味着你原来写的都错了。其实,你这篇作文挺好。”他换成英语接着说:“But, my version, I believe, is better than yours.”(但我相信,我改的版本比你原来的更好。)周珏良还鼓励他,继续用功,多读多写,15年后有可能达到自己现在的英文写作水平。

还有一次,李肇星写了一篇关于国际时局的文章,周珏良在改文章时告诉他,有些词用得不是地方,外国人读了不会喜欢,甚至会觉得莫名其妙。李肇星有些尴尬地辩解:“老师,我以前读小说、剧本之类的东西多些,看国际形势方面的东西太少。”周珏良打断他的话说:“小李,这样说就外行了。如果文学读得透,用好政治词汇应更不在话下。”

多年后,已成为外交部长的李肇星回忆:“周珏良先生这番话,使我在此后的学习中受益匪浅。”

这种改作文的风格,是周珏良从自己的老师那里继承来的。在西南联大时,他遇到了两位妙手改文章的好老师。

英国诗人、批评家燕卜荪自己的文章风格“瘦硬通神”,以思路缜密、文字简洁精练著称,最不喜欢可有可无的形容词,批改学生文章时总将之划去,评语一针见血。周珏良跟他学了一年,明白了写文章首先要把思路搞清楚,不能以其昏昏使人昭昭。

笔译课老师叶公超写得一手漂亮的英文文章,经常把学生叫去当面改作文。他租住的几间屋子是在当地一位名人的坟园里,坟园里只有一个大坟,四面是白石栏杆,师生都坐在栏杆上,拿那里当露天课堂。叶公超一篇篇讲解,边讲边改,学生们沐浴在昆明迷人的阳光中,很是享受。

一次周珏良读了兰姆的小品文集后写了一篇文章,仿效了其中一些小巧的写法。叶公超看后说,在文字上下这种功夫是好的,但要知道这不是大家路数,不能把精力全放在这方面,否则文章不能真正写好。这种点评,让周珏良感到受用无穷。

1975年,周珏良从北外调入外交部翻译室,担任副主任。那时他已年至花甲,不再担任口译,主要参与了《毛泽东诗词》、《毛泽东选集》第五卷和《周恩来文选》上卷英译本的定稿工作。

其中,《毛选》第五卷的翻译工作始于1975年。这卷的翻译有一个很特殊之处,那就是前四卷的翻译都在中文版出版之后,而第五卷翻译时中文版尚未出版,属于中央最高机密文件,许多内容缺乏官方的诠释和解读。翻译时,大家都小心翼翼、字斟句酌,反复推敲后才敢下笔。

周珏良回忆,当时常常遇到“混合隐喻”问题。比如“右翼骨干”这一政治名词,右翼(the right wing)是一个淡化了的比喻,骨干(backbone)在汉语中也不会引起脊柱的联想,但合在一起如果译成“the backbone of the right wing”就可笑了,因为脊柱不可能长在翅膀上,于是只好改一个意象,译成“the nucleus of the right wing”(直译为右翼核心)。

他说,朱光潜曾称赞朱自清的白话文达到了古文才有的那种简洁的境界,翻译就应该使用这种提炼过了的口语化文体。

他曾自嘲,数十年来自己是翻译界中一个打杂的,口译、笔译,政治、文学,外译中、中译外都搞过,都没有专门搞;对文学理论有兴趣,因之对翻译理论也经常注意,可也没有专门搞过。

1980年,周珏良离开外交部,回到北外。学生甘挥挺记得,他说自己身处官场终不自在,在书海中才如鱼得水。

“形式直觉”

1982年进入周珏良门下读研的王斑常常回忆起那时的情景,仿佛周遭的空气里都有一种拥抱世界的振奋感、期待感。60多岁的周珏良满头银丝,十分兴奋,似乎就要揭开新生活的一页。

周珏良给他们讲卡夫卡的《变形记》,这个离奇但寓意着现代世界异化的故事让王斑觉得醍醐灌顶,那个未曾见过的外部世界正在向他打开。周珏良还常常将《红楼梦》等中国古典小说信手拈来,以诠释西方小说的结构。

周珏良强调细读文本,王斑说,虽然研究文学都讲究细读,但做到周珏良这个程度的仍然少见。

周珏良的博士生甘挥挺回忆,他讲课与众不同,往往从一幅字、一张画或一首诗讲起,展开对一个流派或一个时期的学术风尚的论述。一般人鄙夷中国的八股文,他却不以为然,而是从八股文的立意和结构中窥见了与西方当代文论的某些相通之处。他讲到中国的词牌和散曲时,每每击节吟唱,其生动自不待言。

周珏良总能游刃于东西方之间。

他曾在芝加哥大学攻读英美文学和文学批评,以其师克莱恩教授为代表的芝加哥学派秉持的“新亚里士多德主义”有一个核心主张,即分析作品首先要找出它的“形式”作为指导原则。周珏良认为,这与中国诗论中的“形式直觉”是相通的。他解释,这里的“形式”,不是指形式/内容二分中的“形式”,而是指亚里士多德“四因论”中的“形式因”,即不同的事物各有特定的形式,用来表述本质的定义。

他说,宋人诗句“忽有好诗生眼底,安排句法已难寻”、陶渊明所写的“胸中之妙”、绘画讲究的“胸有成竹”等等,所讲的都是“形式直觉”这件事,它是通过心灵而不是理解力去感觉的。

他分析华兹华斯的诗《She dwelt among》,认为结尾一句言有尽而意无穷,表达了无限的悲怆,如唐代诗人陈子昂的《登幽州台歌》:“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”他将拜伦的咏美人诗《She walks in beauty》与曹植的《洛神赋》中的“远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波”相类比。

那时在西方思潮冲击下,中国文论界泥沙俱下,新词汇满天飞,颇有些拉大旗作虎皮的意思,在北外读研的姜红对文论产生了强烈的抵触情绪。周珏良给她推荐《柏拉图以来的批评理论》《1965年以来的批评理论》等西方经典理论著作,消除了她的误解。

后来任北外外国文学研究所所长的姜红认为,周珏良对西方的新东西是熟悉的,也是能看透的,他所希望建立的普遍诗学是贯通中西、相互平等的。周珏良多次说起,西方的文学理论如时装,经常要变,我们犯不着去赶时髦,但也不要抱残守缺,而应该兼容并蓄。毕竟,“布丁的好坏要看吃起来如何”。

1990年,离开41年后,周珏良重访芝加哥大学。王斑的同届研究生邵京当时正在芝加哥大学读博,常去看周珏良夫妇。

周珏良当年留学时的夜生活文化中心55街已不复从前,甚至贫民窟化,芝加哥大学英文系的旧识也鲜有还在校的,但周珏良处之泰然。

邵京说,周珏良不是“很热爱自己声音”的长者,有的人喜欢反复讲自己的观点,他不是,他不爱长篇大论,反而有宽广的胸怀来接受新事物。

倘然适意,岂必有为

80年代,当迟到的学术春天来临,王佐良埋首书桌,他留下的38部著作中有32部写于1980年之后。周珏良则不然,熟悉他的人都知道,他不会给自己规定每天写多少字的大计划,只是悠哉地过着闲适日子。

大哥周一良曾评价他:“生性懒散疏放,有诗人气质,嗜好甚多。如果不是因为兴趣太广,校外任务太多的话,他在学术上可以有更大的成就。”

有一阵,周珏良答应要照着《唐诗三百首》的样子写《英诗三百首》。虽是答应,却总没有动笔,直到生命的最后一年,《英语学习》杂志约他每期写一篇,他才写了8篇。

王佐良曾回忆,年过70岁的教授里,一直为本系学生开基础性文学课的只有周珏良一人。课程只是简简单单的“文学分析”,他喜欢苏格拉底式的交流,挑选若干首诗和一二部长篇小说,提出问题,让学生思考、分析,而他的插话和评论总是要言不烦。

“二公”是一生知己。王佐良说,与周珏良在一起感到舒服,两人经常一起买书,买完了找家饭馆一起喝酒吃饭。1946年夏他刚从昆明回京,周珏良用一上午时间带着他在门框胡同一家家吃北方早点。那些日子他们总在一起走路,边走边谈,也不怕路远,有时就在学校附近的田野里转着大圈子,有说不完的话。

王斑认为,对文学的兴趣、信仰,被周珏良活成了生活方式。

书法是周珏良一生的爱好。他常常自己磨墨,找一张毛边纸,信意写上一首诗词,有满意的才收起来。夫人方缃说,他的字文雅漂亮,不媚不俗,不虚张声势,字如其人。他的堂兄、山东大学电机系教授周震良也是书法痴,两人长篇大套讨论书法的信不计其数。他周围这个书法爱好者圈子的共识是:中国书法的正宗是“二王”(王羲之、王献之),其艺术品格最高。

他爱玩墨,甚而为中国大百科全书博物卷撰写了“中国古墨”词条。他的工资要养家糊口,只能靠少许稿酬力所能及地藏墨,一次花三五元,零零碎碎攒了100多块墨。他专门收集过去不为人们重视、给老百姓和小知识分子用的婺源墨,只是这墨哪怕再小,上面也会有精致的雕花和刻字。

他无力收藏字画,但订了不少印刷精美的美术杂志来欣赏。故宫每年秋季的古画展,他总要去一次。

夫人方缃说,丈夫在旧社会过来的知识分子中是一个幸运者。他历史清白,与人为善,一次又一次的政治运动几乎都没有冲击到他。

他是留美学生,但在知识分子中开展反对崇美思想运动时,他恰好在朝鲜开城的抗美援朝第一线;知识分子思想改造时,他在四川参加土改,回来后运动已结束,草草补了个检讨就过关;1956年他得了胸膜炎,后来肺部又出了些问题,回天津老家长时间休养,反右时又躲过一劫。

但“文革”他终于没能躲过。“一老二公”被打成“洋三家村”,戴上了“反动学术权威”的尊号,其“文学路线”受到批判。周珏良在课堂上热情洋溢地讲过雪莱的名诗《西风颂》,被说成与毛泽东的“东风压倒西风”论唱反调。

一天晚上,他要方缃找块黑布,帮他绣上“反动学术权威”这几个字,方缃生气地没理他,结果他自己不知从哪里翻出一块黑布,用白线粗针大线绣上了这几个字,还得意地说:“你不管,我也会。”他不久就和一起扫马路的老清洁工人交上了朋友,下了班戴着这块黑布一起去学院旁的小酒馆喝啤酒聊天。

北外教授梅仁毅记得很清楚,在校内游街时,周珏良敲着锣,边走边按要求大喊“我是牛鬼蛇神”,看起来毫不在乎。

方缃多次和子女说,周珏良心里干净,无论什么事,他都能坦荡、豁达地面对,少有愁闷。

他爱小酌,黄酒、啤酒、朗姆酒,有什么喝什么。上完课后,他常在校门外的小酒馆里独酌。学生们都碰上过,有时也陪他喝一点,天南海北地聊天,从西南联大旧事聊到文学诗歌。

他喜欢美食,总有好胃口。小时候家中讲究,吃淮扬菜,长大后,他到哪里都四处发掘好吃的。国家越来越重视知识分子,开始每月为老专家发放100元补贴,家人都想着这下他可以每月下一次馆子来满足口福了,可惜这制度还没来得及实施,他就去世了。

他走得干脆利落。1992年10月16日清晨,他突然说胸闷,不到5分钟,急救车、大夫都未赶到,他便离开了人世。

老友冰心听到消息,送来一张短笺:“珏良走了,丢掉沉重的外壳。”大哥周一良写了挽联:诗精中外,书追晋唐;生也悠游,去得潇洒。

许多人都提到,他脸上总挂着一丝若隐若现的微笑,这是他特有的一种微笑。选遗像时,方缃要求不选通常的标准像,而挂一幅稍侧身、带有这样微笑的照片,因为这才是他真正的标准像。

晚年他因学术写作曾研究晚唐名家司空图的《诗品》,他告诉女儿周启朋,诗有性格。周启朋问道,那你是什么性格?他指了指《诗品二十四则·疏野》:“惟性所宅,真取弗羁。拾物自富,与率为期。筑屋松下,脱帽看诗。但知旦暮,不辨何时。倘然适意,岂必有为。若其天放,如是得之。”他说,这就是我。

周启朋有时会有错觉,总觉得还能在哪里偶遇父亲。

父亲在世的时候,他们常常不经意地遇见。一次北京办外文进口图书展览,两人在一个摊位前碰上,彼此都很高兴。她还曾在北外校门口的小菜摊见到父亲,父亲正饶有兴致地盯着菜摊上红红绿绿的蔬菜看。她觉得,周遭都因此有了一份诗意。

她想,父亲那样爱生活,对一切都兴致盎然,自己还能不能在某个场合再遇见他?