——清华大学水利系毕业60周年校友参加校庆活动纪实

今年4月30日是清华大学106年校庆。12位从水利系毕业60年的校友齐聚新水利馆200号开座谈会共庆母校生日。他们是柴珣、刘景旭、李仙根、潘柏龄、孙启基、唐汝明、文明秀、徐贯午、谢思恒、曾衍钧、周文浩和张楚汉。会议中龙驭球、丁则裕两位老师来看望他们。薛其坤副校长、土木水利学院院长张建民、副院长王忠静、水利系系主任杨大文也来向他们表示祝贺及祝福。会议开了将近3小时并合影留念。12位校友中年龄最大87岁,最小的也已82岁。都是髦耋老人了。

图为座谈会场景:薛其坤副校长(中左二)、土木水利学院院长张建民(中右二)、副院长王忠静(中右一)、水利系系主任杨大文(中左一)来向他们表示祝贺及祝福。

这次活动留给我最深刻的印象是:

一、校友们对母校的深情厚意

校友中有4位从外地来,千里迢迢,坐飞机也得3-4小时。有位校友竟然坐了36小时的火车从深圳到北京。大多数校友是由老伴、子女、孙辈、保姆陪同前来。他们说:没有陪同,我们寸步难行。他们来参加校庆绝非易事。要下很大的决心,家庭、子女大力支持才能成行。这点就令人感动。1957年夏正逢整风反右时期,12位校友中有四分之一受到冲击,毕业时他们正青春年华,当头一棒,打击很大。但他们没有颓废,没有怨天尤人,而是更加努力工作,用优异的成绩证明自己的价值,证明自己对祖国,对人民的忠诚,对党的拥戴。12位校友在座谈中讲到毕业后几十年的工作时,他们异口同声:我没有辜负清华对我的培养,没有给清华抹黑。这就是他们对母校的深情厚意。

图为4月28日李仙根老师和张楚汉老师为远道而来的校友及其家属们接风,张楚汉老师的博士生们也参加本次晚餐。

诗文:《相见欢•荷园接风》

相邀送盏携釜,敬莲湖①。谈笑风尘骤却、聚如初。

六十载,情不改,鬓斑疏。小辈旁沐春风②、胜读书。

注释:

①莲湖:指清华园内荷园餐厅南侧的荷塘。

②小辈旁沐春风:指博士生们聆听老先生们的经历和故事,获益匪浅。

二、恩师们的金口妙言

龙驭球和丁则裕两位教授60多年前都给校友们讲过课。龙老师讲“弹性力学”和“结构力学”。丁老师讲“水工结构”。校友们还记得龙老师讲课严谨,条理清晰,丁老师的板书非常漂亮。他们今年92岁了,还来看望我们。大家都喜出望外,抢着和他们握手,安静地聆听他们的发言。龙老师送大家三个成语:名师出高徒,反过来:徒高出师名;长江后浪推前浪;青出于兰胜于兰。丁老师说:羞说桃李满天下,愧对清华远名声。龙、丁两位老师从教几十年,学生成千上万。毕业后,他们有的成了国家领导人,有的成了院士、教授、总工程师、编辑……这两位老师没有以培养出名人而夸耀自己,反倒是谦虚,朴实无华。这又给我们上了一课。丁老师还以亲身的经历叮嘱我们千万别摔倒,要预防感冒和肺炎。爱徒之心,溢于言表。

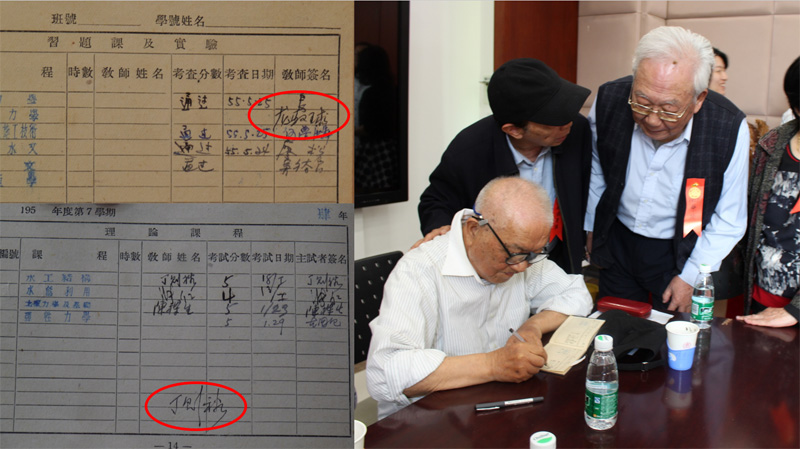

三、柴珣的记分册

校友们入学在1952年的秋季。正是全面学习苏联的时期,学制从4年变5年,考试从笔试变口试,评分标准从百分制变五分制,专业分得更细,实习环节加多。学校培养学生的目标是红色工程师。当时我们期末考试都是口试,每个学生在考场抽一份考题,准备好了,向老师答题,并且据此回答老师另外的提问。老师当场给出五分(优秀),四分(良好),三分(及格)或二分(不及格)。并在兰色的记分册上记录及签名。此记分册由学生保存。今年校庆校友柴珣就带着记分册来了,没想到与龙老师、丁老师相逢。他请老师们在他的记分册上60多年前签过名的地方再次签名。这个机会多么难得,记分册成了宝贝,校友们投以羡慕的眼光,柴珣喜笑颜开。

图为校友柴珣当年的记分册以及老师们重新在记分册上签名,其中红色圈内为龙驭球、丁则裕两位先生时隔60多年再次签下的名字。

图为4月30日校友座谈会的合影:前排左起:文明秀、丁则裕、龙驭球、唐汝明、孙启基,后排左起:周文浩、曾衍钧、张楚汉、柴珣、谢思恒、徐贯午、潘柏龄、刘景旭、李仙根。

诗文:《重逢》

同窗分袂①终相见,桑榆②虽晚垦秧田。

师徒论里③传美韵,记分册上载当年④。

注释:

①分袂:离别。

②桑榆:日落时光照桑榆树端,指日暮,亦指晚年。

③师徒论:指龙驭球先生的金句:“名师出高徒,徒高出师名”。

④记分册:指上述柴珣的记分册。

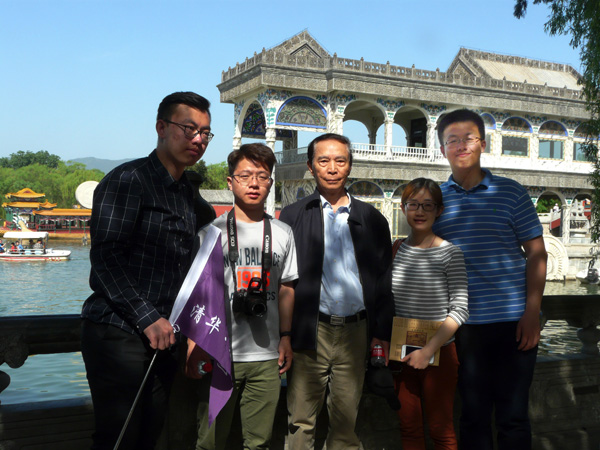

四、张楚汉院士和他的秘书及学生们

张楚汉是我们年级唯一的一名科学院院士,至今没有退休,经常出差,还带着四个博士生,而且家有重病的老伴,确实负担很重。但他非常关心校友返校参加校庆的活动,他对我说:我没法参加具体工作,但我有学生可以帮忙,你有甚么困难尽管说,我会帮你解决。他说到做到。这次活动期间,他解决了经费问题,他和他的秘书及学生们和我开了三次预备会,讨论活动的安排。他再三强调:校友年纪都大了,安全第一,我们一定要保证他们高高兴兴地来,平平安安地回去。所以我们对各项活动都做了仔细的安排和分工,力求万无一失。他的秘书和学生们也全力以赴,负责路线踏勘、迎宾,在颐和园买游览票、照相、扶老、拎包,会场布置,分发纪念品……有了他们的帮助,一切都变得容易了。这样认真负责的学生我相信在学业上也会是佼佼者。张楚汉和校友们一起参加了校庆的各项活动,和每位校友交谈,外地校友离开学校时他去甲所宾馆相送。他所做的一切令我感动。

五、我的失落和收获

去年年底广州的刘景旭给我来电话说,他们班有些校友要返校参加2017年校庆,庆祝大学毕业60年,请我代为安排。我一口就答应了。因为以前有外地校友和我说过,他们返校时如果有人为他们安排一切,他们返校时就有回家的感觉。我住在校内,现在还能自由活动,义不容辞应当为他们做准备。正好校友会也找我负责此事,我就上马了。

为了联系校友,摸清情况,我用去两张长途电话卡,每张可打105分钟的外地电话。为了满足校友会要求提供校友情况和联络方式,我在电脑上敲了6-7小时的键盘。其中有一项是校友入学时的年龄,这就要翻看入学名册的记录,这记录是手写的蝇头小楷,只有用放大镜才能看清,费了不少劲。为了给返校的校友接风,校庆前的两个月我就在餐厅预定了酒席,因为我怕校庆时宾客盈门,客满为患,没地方吃饭,不如先下手为强。我常常半夜醒来也在想准备工作还差甚么。我也知道校友们年纪都大了,表示要来的临时会有变化,但心里总是希望能来的不要变为好。4月初陆陆续续有外地校友来电话说,非常想参加校庆,可是不能来了。原因各种各样,有的是要动手术,有的是无人陪同,有的是腰腿痛行动不便。可是有一个校友不能来,我却万万想不到,他住在美国,几次表示他现在身体健康,精神愉快,很想母校,很想老同学,一定会来。4月18日他给我发来伊妹儿,说他的太太关节炎发作,他要陪她看病并且照顾她,不能来了。看到这个消息我非常失落。原来有10个外地校友报名返校,现在有6个不能来了,会不会继续,会不会我和其他同志的一切努力都要付之东流。有甚么办法?无可奈何。

我想着即使只有一个校友回来,我也全力以赴。皇天不负有心人,校庆那天我们年级现在健在的校友约四分之一相聚在新水利馆同庆同贺。想想几天来,我和校友们泛舟昆明湖,漫步清华园,新堂听音乐,新水喜相逢。这一幕幕欢乐的场面,一席席动听的语言。长留在我的记忆中。我的收获丰盛,一切付出都值得。不只一个校友打电话给我,今年校庆他们过得很高兴,他们要争取入学70周年(2022年)再相逢。

图为4月29日校友们在颐和园游湖的合影。

诗文:《颐和园游湖》

行舟吹碧漾,绿柳靠宫墙。

起落从容迈①,一路话同窗。

注释:

①起落从容迈:指校友们一起走十七孔桥,先上后下,“起落”亦指校友们丰富的人生阅历。

(笔者按:文中诗词和照片由张楚汉的博士生张磊创作和提供,在此表示感谢。)

2017.5.4