回头来看,我有时候觉得建筑师挺适合创业的。Architect这个名词在英文里本就有架构师的意味,是那种掌舵复杂系统工程的角色。企业的复杂构成、精巧平衡和整体协同本就像我们对建筑构件的运用,需要按照基本规律去精心组织。而就像设计经常需要不服从现状、甚至自我挑战那样,企业也需要发掘自身优势、开拓出与众不同的局面。

李峰 智诚建科设计有限公司总经理、总建筑师

清华求学

2002年我从宁夏考入清华大学,先在土木工程系学习。因为不擅长数理方面的钻研,又特别向往画画做设计的浪漫,大半年后通过校内的考试转入建筑系。彼时清华建筑系有一种思想活跃、特立独行的氛围,而我在这样的氛围里度过了充实的五年本科。

入学那年,我们住上了刚刚建好的第一栋紫荆公寓,那一年清华游泳馆以北基本上都还是刚刚推平即将建设的工地。新的建设也不只是在校园,那几年北京请了新近几年的普利兹克奖得主,把国家大剧院、CCTV大楼等最重要的地标建筑交给了这些最当红的国外建筑师。于是在学校的几年里,围绕这一话题的争论此起彼伏,热闹非凡。尽管改革开放已经进入第三个十年,但上至院士教授、下至助教学生,却是头一次真真正正体会到了与外部世界的碰撞。

千禧之后,真是一个向世界打开窗口的年代。在清华,我听过罗伯特・文丘里讲述美国的后现代理论,听过安藤忠雄讲述日本的新陈代谢派历史。我居然还曾经和托马斯・赫尔佐格坐在一张圆桌上喝过葡萄酒,作为一个学生,托着酒杯的时候格外有些慌张。那时候,贝聿铭的苏州博物馆才只画到初步设计阶段,我们居然有机会看到一套完整的图纸,精美绝伦让人爱不释手。

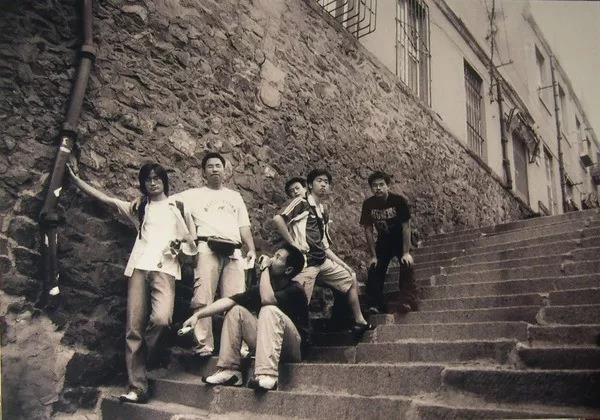

大学期间在青岛水彩实习

我的在校实习去的是清华建筑设计院,初夏时候所有的年轻建筑师都在叽叽喳喳议论注册建筑师考试。那时候注册建筑师制度设立还不到十年,考上的人还寥寥。偶尔遇到某位是在册的建筑师,大家都偷偷投去敬仰的目光。设计院的老建筑师们兢兢业业而又墨守成规,在平淡而略显沉闷的日子里默默忙碌着。旧的英雄时代已经尘埃落定,窗外涌动的全是躁动的新能量。

那几年,北京的建筑师们纷纷开始下海开公司,这在运转了半个世纪的国有设计院体系下实在是件新鲜的事情。大二的时候,第一次去到清华东门外一家民营的建筑事务所,帮忙做事,敬畏之情溢于言表。民营设计企业的原初时代,一切都没有经验,课余时间骑着自行车往返的学生,也可以成为小事务所的可靠力量。项目忙碌的时候,看着窗外成府路上路灯亮起又熄灭,体会了坚持不懈的创业精神。

那时候长城脚下的公社刚刚建好,我们组队前去参观。山林中一个个精致的小房子代表着背后一个个的建筑师,头一次认知了独立建筑师身份的概念。尽管未曾谋面,但竹屋就代表了隈研吾,二分宅就代表了张永和,生动无比。两个白色盒子交错叠合的那个代表的是崔愷,居然就是日后我的老板,我后来作为他的助手和项目负责人工作了好几年。

在学校的最后一年,我在李晓东老师的工作室里度过。彼时玉湖完小刚完成不久,得了大奖。那时候每周都要到工作室碰面,讨论正在进行的设计项目。李老师对创意非常敏锐,在对话和思考的碰撞中抓取每一点灵感的火花。尽管面对我这样年轻的学生,也非常尊重和鼓励好的设计想法,给我留下了非常深刻的印象。

恰同学少年,酒杯里谈了不少人生和理想。每每在建筑馆里放文艺电影,就着啤酒,深以为乐。在清华大礼堂舞台上,前排人和着音乐朗诵诗歌,后排人跟着诗句做舞台表演,段子与眼泪齐飞。当学生总是做了很多不相关的蠢事儿,才拓展了人生的维度。多年后回忆起来,那些一腔热血追寻过的,都不可磨灭。

在我们上学的时候,学校旁边的西王庄小区里开了盒子咖啡馆,成为建筑系学生格外青睐的酒场。在那里喝过见面茶,喝过分别酒,谈过项目,谈过恋爱。巧的是,就是在盒子昏暗的书架上,我随手翻到了一本建筑理论的著作,作者朱剑飞老师正是我后来远赴重洋前去求学的导师。

在清华大礼堂举办的建筑学院学生节

海外留学

2007年毕业后,我获得了全额奖学金,去了墨尔本大学读硕士研究生。那时候建筑系还在一栋50年代建成的大楼里,我和所有读研究类学位的学生共用一大间办公室。建筑系里,图书应有尽有,咖啡绝对管够。而每到周五下午,研究生办公室的会客厅总有酒会,来自各个国家的学生学者们畅饮畅谈,空气中全都是自由的气息。

澳大利亚地广人稀,而几个大城市却都是天然的建筑博物馆。淘金热以来各个时代的建筑摩肩擦踵,其中也不乏当代建筑大师的作品,贝聿铭、黑川纪章、伍重的作品往往就坐落在城市里的某个地方。我从那时候开始意识到,徜徉建筑其中与书本上看图片有如此大的不同,好的建筑思想当有足够的阅历体验后才谈得上。在悉尼歌剧院脚下,我躺在地上仰望了几个小时,沉浸其中完全感觉不到时间流逝。

南十字星下的澳大利亚城市清朗明媚,无数次在建筑馆里看书到深夜,再披着漫天繁星回家。那是我人生中最多思考的时候,又有一群志趣相投的建筑师和学者朋友。我们一起打那种小号桌的澳式台球,一起烧烤喝酒,总是有聊不完的观点。来墨大讲学的名家也多,有一次还接待了那时还没得普利兹克奖的王澍老师。在POTTER咖啡馆外的露天座椅上,我们在香烟中仔细熏陶了两个小时思想。

除了读书和写论文,每周都要和我的导师朱剑飞老师碰上一两次。沟通研究之余还要聊上很久,从康德到哈贝马斯,从布扎到地域主义。这闲谈教给我的东西远比课堂上多。朱老师是大理论家,坚持不懈地在英文的世界里描述和解析中国的建筑实践。他讲了一种趋势:随着市场经济的开放、私人实践的兴起,中国建筑师的个人身份在不断觉醒,创造着更强调先锋性、更具批评性的作品。这观点给了我很大触动。

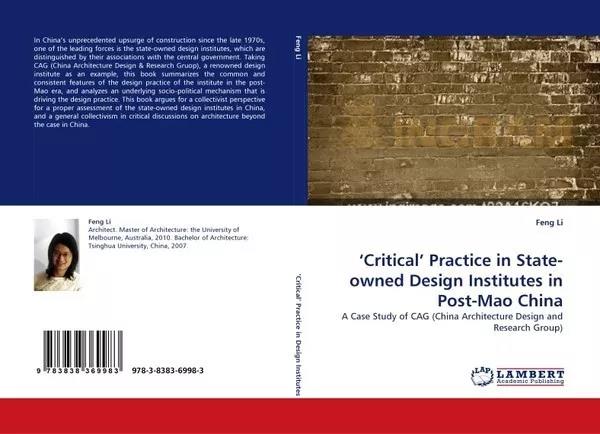

学术著作 Critical Practice inState-owned Design Institutes in Post-Mao China 在德国出版

墨尔本的校园安静而平和,我们笔下所描述的中国建筑实践却正在风起云涌地前进着。也许是亲身经历的原因,对改革开放以来国有体制、市场经济交互影响下的建筑师实践格外感兴趣,最后做了一篇关于中国设计院实践的历史理论研究论文。论文获得了大学一等的荣誉成绩,并在几年后得以出版成书。巧的是在研究阶段,我曾专门前去中国院采访了崔愷大师,为后来的工作经历开启了一扇窗。

国内涌动的建筑设计机会让我心潮澎湃,那时已不安于平静的研究生活。看了那么多建筑师的挥斥方遒,对建筑师的自我觉醒和独立身份有了认知,也梦想着自己有一天能够开业实践。有象征意义的是,我在2000年代末的最后一天乘航班从盛夏中的墨尔本回到了大雪纷飞的北京,在下一个十年里开始了我的实践生涯。

职业起步

2010年,我进入中国院崔愷建筑设计工作室工作。能在职业生涯起步阶段跟随大师学习,实在是不可多得的幸运。工作室人才荟萃,有一种天然的催人奋进的力量,让人觉得无论多么优秀,都还要努力奋斗。我记得那时书架上满满码了三排印章,意味着有那么多的一级注册建筑师在这里工作,十分震撼。

工作室的节奏紧张而忙碌,每个建筑师都奋战在各自领衔的项目上,而崔总也事无巨细地逐一讨论修改。每天等在崔总办公室外看方案的人都会排起队来,而且时不时就会排到夜里。崔总自我挑战而产生的工作量要远大于甲方的要求,往往一个项目我们内部就要改很多遍,而且改到最后一分钟。

参加崔总年会时合影

那几年在北京过着白领生活,开启了work hard, play hard的模式,在鼓楼和后海挥洒了很多情怀。北京最大的魅力就是可以见到来自各个地方、有着各种故事的人,又有那么多的展览、演出、聚会和活动可以碰撞交流。因缘际会结识的朋友中有不少成为后来的合作者和客户。

忙碌的生活里时光飞逝,短短几年间在崔总的带领下做了很多别具意义的大型项目。我那时负责青海省图书馆、文化馆和美术馆项目,跑了很多次西宁,见识了西部城市发展的能量。在崔总的言传身教下,不止学设计,也学习了很多管理和运营经验。临别前,崔总在6号楼的平台上特别给开了离别会,评价我是优秀的设计管理者,并祝福了未来的旅程。此勉励一直记在心里,鼓舞了之后的勇气。

创业

从北京回到银川创业,是一次彻底的归零。过去的学历光环、海归经历和国企身份的意义全都不复存在,而要面对的又是一个明显开始下行的市场环境。第一间办公室是免费借用的小阁楼,里面两张桌子,一台笔记本电脑。我还记得开始的那段日子,每天早上步行去上班,一壶咖啡从早喝到晚,一个人看太阳升起又落下。

创业固然孤独,然而民营企业那种不前进就灭亡的境地给人施加的力量也是无穷的,让人嗅着每一丝气息、抓住每一条线索、用尽每一点力气去求生存。我有过坐着公交车去几百公里外的项目现场服务的经历,也有过繁忙季节一个人同时做十几个项目方案的体验,此间爆发出的力量完全扫去了过去书生经历的柔弱。

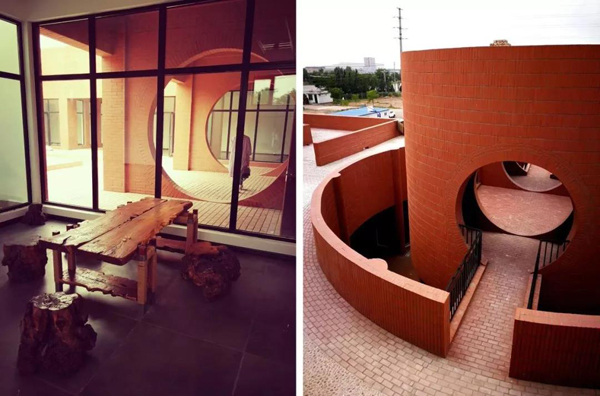

初创时公司内景

我们的团队第一步是发展成为小型的方案工作室,自己承接项目的同时也努力寻找外部的合作机会。得益于西部地区优秀方案力量的普遍紧缺,从大城市带回来的设计经验还是受到很多欢迎。这一阶段的模式很适合那些小型建筑的项目,例如乡建、文旅、小品建筑等。宁夏贺兰山东麓是著名的葡萄产区,酒庄林立,而酒庄设计也成了我们多年来的特色产品。

源点酒庄(摄影:曾亮 李峰)

国家级非物质文化遗产“泥哇呜”传承基地(摄影:李峰 张浩然)

第二步是发展全专业的施工图团队,突破只能做方案的约束。我很快发现,如果不能全过程输出设计产能,单论方案的价值是很困难的一件事情。而在眼睁睁看着一个大型商业项目从手中流走后痛定思痛,开始转变思路。当然这一转变带来了更大的财务风险,不断上升的成本开始考验企业维持盈亏平衡的能力,这可能是如今许多小型工作室不太容易迈过的一个台阶。与团队规模相对应,我们的项目类型也在变化。这些年我们在体育、医疗等大型公共建筑领域做了不少有成效的工作。

宁东医院新院(摄影:田鹏 李峰)

宁东体育场(摄影:田鹏)

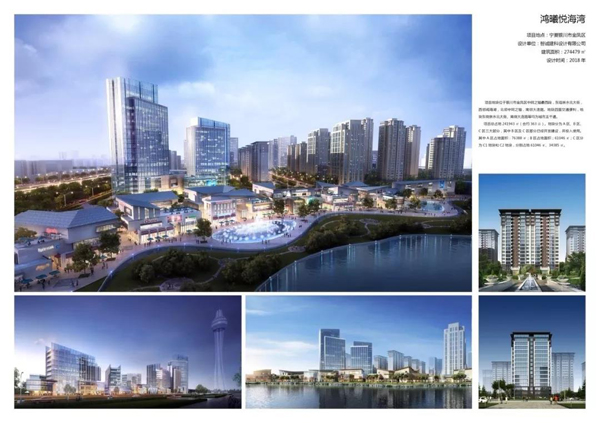

第三步是建立企业平台,吸聚市场力量实现共赢,这期间还通过融资并购完成了对企业资质的升级。下行环境中,长效的单一客户成为稀缺资源。下沉到服务平台的位置,为更多来源不同的潜在项目服务,是维持团队规模并走得更加长远的另一条路。虽然团队地处宁夏,但近些年我们在从南到北、从东到西的许多省份都有项目。只要能够发挥自身优势,创造合作空间,民营企业凭借灵活性和敏感度总能在不同的市场层级中发掘机会。

宁东体育场(摄影:田鹏 张敏)

回头来看,我有时候觉得建筑师挺适合创业的。Architect这个名词在英文里本就有架构师的意味,是那种掌舵复杂系统工程的角色。企业的复杂构成、精巧平衡和整体协同本就像我们对建筑构件的运用,需要按照基本规律去精心组织。而就像设计经常需要不服从现状、甚至自我挑战那样,企业也需要发掘自身优势、开拓出与众不同的局面。

近期作品

经过几年的快速成长,我们在宁夏不仅建立起了一个全专业的设计团队、做了很多有意义的项目,同时成为了一个整合设计资源和市场的平台。作为民营的初创团队,我能够切身感受到制度因素给建筑设计行业带来的高门槛,其阻绝了有能力、有想法的个人或者小团队从事实践的可能性。就像我开始创业时那样,虽则有诸多执业经历、资格加持,却无法在任何一张图上签名,且在具有资质的大设计机构前屡屡碰壁。今天,我们在企业的运营中努力消除这样的壁垒,减少管理费、简化财务流程,加强技术服务、重视技术管理,让更多的项目和更优秀的合作者能够参与进来。民营身份的创业者拥有无穷的驱动力,能在缝隙中寻找机会,并穷尽一切可能性追求目标。如果降低从业的门槛,他们所迸发出来的力量是非常可观的。

另一方面,我们是低成本的合作方,关注下沉市场。我在求学生涯中始终接受的是精英式的教育,从来羞于谈钱,创业之前也总把建筑设计看作对理想的追求多于把盈亏算清的生意。然而如同所有其它商品和服务一样,建筑设计也遵循市场供需决定价格的规律,只是有时候建筑师并不愿意承认这一点。成本取决于当地综合消费水平,银川这个可能是全国房价最低的省会城市反而为我们提供了便利。成本取决于规模效应,设计团队的统一规模化运营会摊薄单个项目的成本。在利用比较优势参与全球分工的今天,设计产业实际上也有类似的效应。我们作为一个偏距西北的团队,利用好自身的价格洼地优势,也打开了不少外地市场。同时,我们在提供地方社会基本的设计服务方面划出了一条护城河,大量参与当地那些棚改、旧改、管网改造的项目。从学院派的角度来说,这些项目的设计意义不那么突出,然而社会意义却是卓越的。

公司工作场景

结语

作为2010年代里的设计实践创业者,有属于这个时代的一些感悟。上学的时候总觉得商机驱动的民营企业处于设计精神的反面,创业后才发现,其实自我觉醒、自由思想的状态才是设计的起点。在国外看到那么多的建筑师,无不是贴着社会现实谋生存,只是有些精于个人修为,有些长于机构组织。但论设计,不跳脱出来从事个人实践,很难谈得上独立的精神。我在创业路上最艰难的时刻,也依然在不受约束的草图上看得到些微光芒。

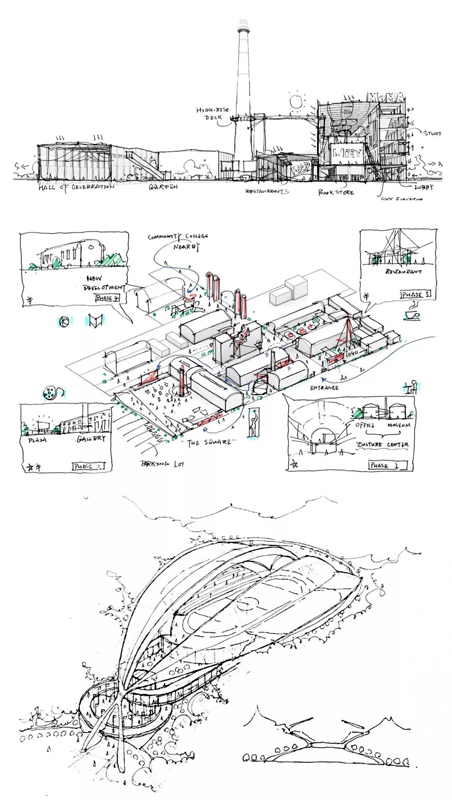

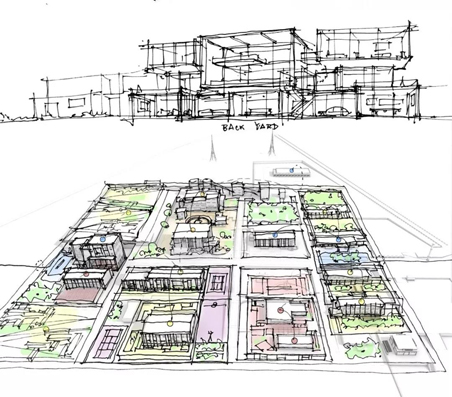

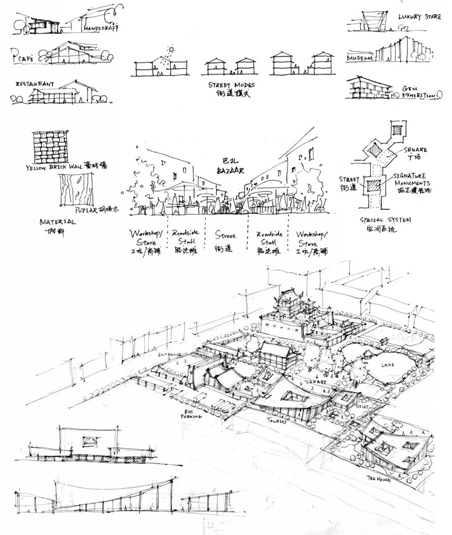

草图仍在继续

商业的成功不代表设计的成功,但商业上的奋进能够激发设计上更多的机会和可能性。我很敬仰约翰・波特曼那样的建筑师,可以把自己的建筑思想与产业融合起来,不断拓展设计的外延。雷姆・库哈斯也从事很多设计之外的工作,深层次观察社会,让自己的事务所积极介入各种思想实践。创业本身是一种洞悉社会的有效途径,而深刻的思想、大胆的行动永远对建筑师是有益的。

如果说前十年我是在接受学院里的大学教育,那么后十年里相当多的经历是在接受社会大学的教育。校园里的我一路顺利,海外留学开拓眼界,又得大师指点,不可谓不幸运。而创业是把外在的标签清除掉,重新洗练思想,锤炼行动,是有意义的人生经历。若从建筑师的职业生涯来看,凡此以往,皆为序章。做设计,可能才刚刚开始。

————————————————————

李峰

清华大学建筑学学士

墨尔本大学建筑学硕士

国家一级注册建筑师

智诚建科设计有限公司总经理、总建筑师

个人代表作品

源点酒庄

国家非物质文化遗产泥哇呜传承基地

宁东游泳馆

宁东体育场

宁东医院新院