我家有四个西南联大学子:我的父亲沈叔平、叔叔沈季平(闻山)、母亲钱惠濂、我先生的叔叔陆钦原。其中沈叔平、沈季平、陆钦原三人的名字刻在了西南联大的从军纪念碑上。

2018年的10月30日,我以西南联大北京校友会秘书的身份,受邀陪同在北京的五位“90后”老校友,到昆明参加西南联大在昆建校暨云南师大建校80周年的庆祝活动。

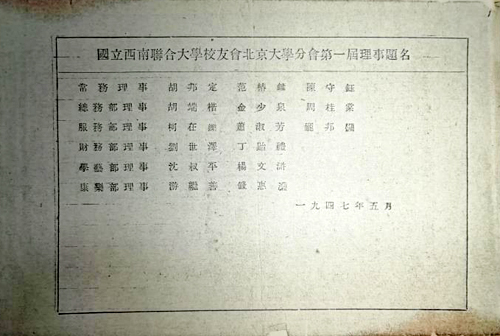

我深知父母和两位叔叔对母校难以割舍的怀念,特别带了一本1933年版的张奚若先生的著作,上面有我父亲的读书笔记,估计这就是当年的课本。还有一册1947年西南联大首届北京校友会的同学名单,首页印着常务理事胡邦定、总务部理事胡端楷、学艺部理事沈叔平……钱惠濂的名字。

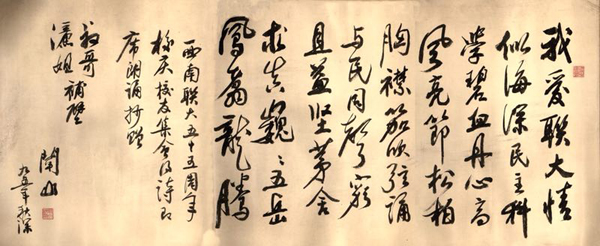

临行前,我还摘下了在母亲家中墙上挂了25年的一幅书法作品,那是我叔叔沈季平(闻山)在联大55周年校庆时写给我父母的诗,诗词表白了三个联大学子对母校的感恩之情。叔叔沈季平,1943年就读于西南联大,1944年参加以闻一多为导师的西南联大新诗社及阳光美术社,因为闻一多欣赏他写的诗:山,滚动了。给他改名“闻山”。1944年末参加中国远征军,赴印、缅抗日。1950年调中央文学研究所进修。后长期在《文艺报》、《诗刊》、《文艺研究》工作,业余写散文、诗和评论。

钱惠濂在闻山诗作前

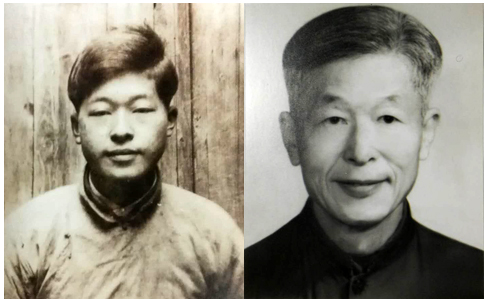

我的父亲沈叔平,1942年考入昆明西南联大政治系。1944年参加西南联大剧社,并且组织了以闻一多先生为导师的联大新诗社。1945年参加青年军译训班。抗战胜利后复学。1945年冬参加西南联大师生举行的“一二•一”爱国民主运动。1946年秋回北京大学,1947年毕业。随即考上北京大学政治系研究生。1960年至1979年,被错误处分。1979年平反。1980年调入北京大学法律系,为本科生讲授“西方法律思想史”课程,并先后在中国政法大学研究生院和国际关系学院讲授“西方政治法律思想史”。1987年冬离休。

父亲还是一位摄影爱好者,他早年的摄影作品“西南联大校门”,不仅被《国立西南联合大学校史》用作封面,而且为海内外多种刊物采用。离休后,父亲以独特的视角拍摄了大量的北大校园的风光照片,他生前曾经计划过举办一次个人摄影展。

我的母亲钱惠濂,1943年考入西南联大教育系。经历过1945年“一二•一”运动,亲眼目睹了同一宿舍潘琰烈士的牺牲。即投入了反内战、争民主行列。又参加了新诗社、剧艺社。1946年复员回北京大学,1947年毕业。1948年和沈叔平同去了解放区,入华北大学学习。1952年调华北局党校,1953年又调到中央党校,任业余文化学校教务副主任。1958年被“补戴”了“右派”帽子,下放到山西省太谷中学教书。直到1979年中央党校发文:错划为“右派”应予“改正”。1982年,母亲离休后回到北京,随我父亲定居北大。1984年起她在西南联大北京校友会工作,一直到九十多岁高龄仍积极参与校友会的各项活动。她常说:难忘联大的教育,非常珍惜校友之间真挚的情意。校友会的工作虽然繁琐,但是心情舒畅!

叔叔陆钦原,1942年由武汉大学转到西南联大政治学系,1944年从西南联大政治学系毕业。1942年他还在武汉大学时,就在缅甸前线第五军二百师师部任英语翻译。联大毕业后再次从军,在“青年远征军”207师炮兵营、在中印公路运输队任联络官(翻译),一直在前线出生入死。1947年到冀东解放区学习,1948年随南下干部第四大队南下。1951年开始就在济南当中学老师直到退休。陆钦原是我先生的亲叔叔,他一辈子单身,退休后我们把他接回到老家苏州,就和我们一起生活,我们如他亲生孩子一样陪伴他,直到他去世。

叔叔陆钦原

父辈们已经走到历史的深处,但是他们曾经的战火青春和几十年的坚毅卓绝却仍然在闪闪发光。记住他们,是我们的责任。去年,为了支持“西南联大”纪录片的拍摄,我向摄制组提供了父亲沈叔平在联大期间拍摄的大批照片。2017年,我已经把大批父亲沈叔平拍摄的联大照片和底片(包括著名的联大校门、联大学生生活、联大被炸照片、四烈士照片、剧艺社等)以及大批珍贵书信、文件、手稿,还有我的父亲母亲参与编写《国立西南联合大学校史》工作时的手稿,上面有很多人的修改,批注;众多联大教授(陈岱孙先生等)、校友对校史回忆的珍贵往来亲笔书信,等等,捐赠给昆明西南联大博物馆。这些资料,浸透了父辈的情感和心血。这两大编织袋的文档,由博物馆李馆长接收,已先于我回到联大博物馆,静候着我的到来。这一次,我又把这些珍藏多年,包含前辈对联大深情的物品捐赠给西南联大博物馆,让更多的年轻人记住这段历史。我觉得把这些珍贵资料放在西南联大博物馆,应该是父辈的心愿,也是我辈的心愿。

让我意外又感动的是,11月1日晚上10点半,联大博物馆的李馆长和小苏同志居然开车一小时,到新校区的专家公寓和我见面,当面感谢我对博物馆的捐赠。为了这次盛会,他们夜以继日地备展,非常辛苦,可是还在百忙中特地来访,合影留念。

11月1日下午,我趁老先生们和学生对话座谈之时,抽空去找了吴宝璋老师,他是云南师大研究西南联大的权威,十年前我在北京见过他,当时他来我家和我母亲钱惠濂聊了许多联大往事。再见到他格外亲切。他带我参观了名人墙,还有联大纪念碑,抚摸着碑上三位亲人的名字,顿觉他们音容宛在,栩栩如生,浩气常存。临别时他送了我两本书,相约北京,后会有期。

当晚高水平的音乐会,联大组歌给我们带来了更大的惊喜,大家听得热血沸腾,仿佛又回到了当年。尤其是中间一段浪漫的爱情故事,潘际銮会长感慨地对我说:“这简直就是在讲你的父母啊,也只有在文学院的学生,在那么艰苦的学习生活环境里,还能组织新诗社、剧艺社、美术社等,而我们工学院的理工科学生则埋头做实验,搞研究,直到从军的时候才不分文理同仇敌忾,投笔从戎,齐心抗战。”是的,我看见了那个年代父母年轻充满激情的身影,听到了他们的歌声“尽笳吹弦诵在山城,情弥切”。

最后,我想对云南师大的学生志愿者们表示感谢,特别是为潘会长一对一服务的李鑫同学,细致、耐心、认真负责的陪伴,使我们深感云南师大对这次校庆活动的周到安排,盛情款待。虽然由于工作的缘故,我们仅在昆明住了三天,但心中的不舍,让我盼望再次回到这充满父辈青春回忆、令我神往的地方。我会再来,昆明,西南联大博物馆,我会再来!

二零一八年十二月十六日