1998年初冬的一天,时至今日,我仍固执地认为那一天灰蒙蒙的,仿佛只有如此,才能恰切映衬当时的心境。转过年来的夏天就要毕业,赶写毕业论文的时间已经非常紧迫,而实际操作进程则很不顺利,用“头绪纷乱进退失据”来形容毫不为过。在“老馆”枯坐了半日,仍不得要领,遂意兴阑珊走出馆外。馆外的空地上倒是人声嘈杂,图书馆正在处理库存复本。权当是转移和冲淡压抑的心情,也就加入到选书的人群之中。印象中以极低的价格购得4种,其中就有这本商务印书馆1947年在上海出版的罗根泽著《魏晋六朝文学批评史》。

那时对罗先生的了解很肤浅,只知道他是清华学校国学研究院的学生,“古史辩”派的重要代表,仅此而已。后来有机会看到评述罗先生学术成就的文章,才知道他有作一部中国文学批评史的宏大计划,并且在“七七事变”前已经次第实行。据罗先生自述,为开展文学批评史研究,抗战前他就利用“寄居古都”的机会,对公私藏书,量力搜求,仅诗话一类,就积得四五百种,“手稿秘笈,络绎缥缃,闲窗籀读,以为快乐”。其批评史著述的前3篇(周秦两汉至魏晋六朝),始于清华授课时期,1934年以《中国文学批评史》之名由北平人文书店出版。第4、5两篇(隋唐至晚唐五代)在抗战爆发前已经脱稿。抗战军兴,罗先生 “浮海南来,道出徐济,南至京师,北返开封,然后西走长安,又随西北联合大学,播迁汉上”, 1940年1月终于在西迁重庆的中央大学师范学院落脚。他结合学界同人的意见和收集的新材料,对1934年版《中国文学批评史》和已成稿作了大幅度的改写和续写,分成《周秦两汉文学批评史》、《魏晋六朝文学批评史》、《隋唐文学批评史》、《晚唐五代文学批评史》4册,以“中央大学文学丛书”的名义,由商务印书馆于1943年8月在重庆出版。1947年2月回到上海的商务馆又出上海初版。我所购得的就是这一版的第2册。

这套丛书后续再版的情形大致如下:1957年古典文学出版社将商务版4册合并为2册出版;1961年中华书局上海编辑所接续古典文学出版社的2册版,将罗先生抗战胜利后完成未及整理的“两宋”部分作为第3册出版;1969年台湾商务印书馆再版4册版;1984年上海古籍出版社再版从周秦到两宋的3册版,2003年上海书店出版社将商务馆4册版合并为1册整理出版。这套书几十年间不断再版,从一个侧面说明在专业领域具有相当的影响。

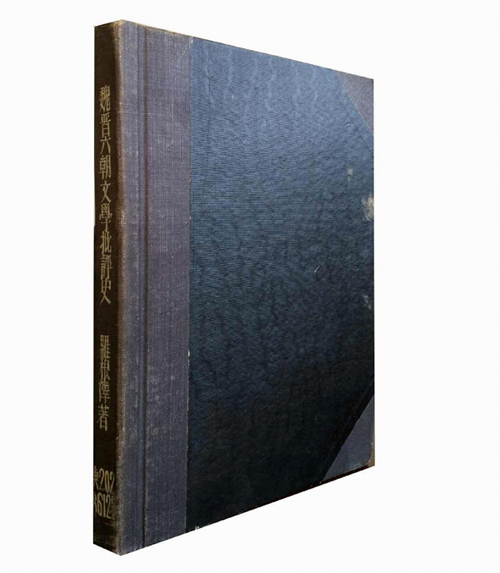

馆藏书能够反映和透露一个图书馆书籍庋藏的特点。给馆藏图书加装硬质书壳似乎是过去图书馆操作规范的一部分,它好像在提醒人们,对那些焚膏继晷、艰苦劳作的精神产品要保持足够的温情和敬意。书脊上工整的宋体字一笔不苟,显示书名、作者和索书号,让人领略到老辈图书馆人的严谨、细致和敬业(近期读到有关史料,才知道建国前后从事书背题写工作的是阮维吾先生。据阮先生曾经的同事黄延复先生回忆,他第一次借到阮先生题写书名的书时,竟弄不清楚那漂亮的宋体字是怎样“印”到书背上去的)。此书应该是抗战胜利后学校自昆明北返后所购置的。其时,图书馆正面临百废待兴的局面,作为馆长的潘光旦先生既要负责清查索回被日军掠夺或转拨其他单位的清华藏书,又要为洽购私人大宗藏书奔走,同时还要指导图书馆添购新书。他主张学校图书馆购书应以适用为主,没有必要刻意收购那些价昂而学生又不常用的书。他还不时抽查、分析学生的借阅情况,针对当时学生借书多是“中文——白话——小说”的状况,大声疾呼学生要读动脑筋的书。此书的索书号(庚202/8612.2)显示它是按照施廷镛(风笙)先生“八大类”法编目的藏书。施先生创编《清华图书分类法》,将馆藏中、日文图书分为甲乙丙丁戊己庚辛8类。庚为语文类,包括中国语文、中国文学(文、诗、赋、词、曲、戏剧、民间文学、小说)、各国语文3部分。后来施先生又将“八大类”法推广应用到南京大学图书馆中文旧籍的分类上。据专家讲,至今清华和南京大学的古籍编目仍沿用这一分类方法。此书的“还书日期登记”显示,入库后共有6人(次)读者借阅过此书,最早的一位读者1948年1月21日还书,最后一位读者1951年7月6日还书,“借阅率”或“流通率”显示它并不“叫座”。内容比较专门、比较“小众”是造成“借阅率”不高的一方面,1952年院系调整后培养目标的新定位(培养“红色工程师”)对学生借阅需求的影响也不容忽视。此后47年此书一直沉寂在书库中,听任岁月风霜的浸染,直到1998年初冬的那一天。

现在看到这书,首先想到的还是那段在学习上“爬坡过坎”、心情烦乱的特殊日子。回头再看,那些当时甚至认为迈不过去的沟沟坎坎,只要定准了方向,使把子力气,再加上恒心和毅力,也就迈过去了。此书于我的意义在于,它不时提醒自己,往后的日子一定还会遇到沟沟坎坎,向前迈腿就是了。

时间过得真快,一晃,18年过去了。