中冶新加坡总裁谭志勇也是新加坡中资企业协会会长。在新加坡生活30年,企业也转型了三次。他说:不变,肯定死路一条。变了,有活下去的机会,当然也可能是一场空,但是不要怕。该做的还是要去做。(吴先邦摄)

中国明代哲学家王阳明说:“人须在事上磨,方立得住。” 用这句话诠释中冶新加坡总裁谭志勇的处世哲学,再合适不过。从最初在工地承接劳务外包,到如今掌舵一家3000名员工的建筑企业,这位中资企业“过江龙”在新加坡30年,无论面对金融危机、冠病疫情等逆境,还是拿下环球影城建筑项目的成功,始终保持平常心:“该休息休息,该做事做事”。

今年57岁的谭志勇(1987级土木)有个特点,那就是,他无论什么时候都能睡得着。

谭志勇是中冶新加坡(MCC Singapore)总裁,也是新加坡中资企业协会会长。他接受《联合早报》专访时,这么介绍自己的优点:“其实,我最大的优点就是休息得很充分,闭上眼睛几分钟就可以睡着。”

每天,他都能睡足八小时,但方法跟平常人不同。“午饭后,往椅背一靠,睡半小时。晚饭后,先睡到凌晨12点,然后起床工作。两点继续睡,早上七点起床……再加上路上打盹儿的时间,足够八小时。”

睡眠那么高效,想睡就睡,秘密是什么?他说:“放得下”。

访问中,谭志勇从金融危机、冠病疫情这些困境,谈到拿下圣淘沙环球影城、热带雨林项目这些成功时,只说事。问起感慨,他简洁地回答:“凡事往好处想”“该做什么,就去做,别想太多”。

不以物喜、不以己悲的心态,或许源于他身为理工生的背景。用他的原话,自己纯粹是一个做事的人。

概述过去30年在新加坡的打拼经历,谭志勇终于有了一句感概:“新加坡没有应酬和人际压力,对做事的人来说,这里是最轻松的环境”。

谭志勇习惯用数字去构建真实世界的情况。他的电脑里,有从2000年起新加坡所有房屋交易记录的备份数据,至今每月更新。(吴先邦摄)

30年前携7万元来新打拼 住兀兰组屋搭巴士跑工地

1996年,中国改革开放后第一波企业出海,以国企、建筑业为主。中国中冶炼研究院的年轻人谭志勇,在两家新加坡建筑企业的介绍下,带着40名工人和7万元来到新加坡,从劳务分包做起,进入这个陌生的市场。

1996年,谭志勇从北京出发到新加坡,太太在北京首都机场送行。(受访者提供)

在靠近兀兰关卡的地方,他租下一间组屋,每天坐巴士去工地、与工人、承包商和客户打交道。“许多年纪大一点的华人,看到我们,就像见到家乡来的亲人,特别愿意帮忙。”

他笑着回忆说,大家很快在生活上就适应了。“除了北方同事觉得太潮湿,晚上睡前得要用吹风机吹干床铺才睡觉”。

好景不长,第二年亚洲金融风暴席卷而来,建筑业萎缩,合作方破产,工人纷纷回国。谭志勇意识到,靠别人分包项目不可持续,必须寻找新出路。

他决定转型,依靠母公司的钢结构技术,从单纯的劳务外包转向专业分包。当时,新加坡市场更认可欧洲进口钢材,中国钢材难以进入。于是,他主动邀请新加坡建设局和钢结构协会到中国考察,逐步建立信任。

熬10年建立诚信与人脉 拿下名胜世界环球影城项目

2004年,机会终于出现。新加坡政府探讨发展综合度假胜地,建筑市场需求激增。许多本地承包商在金融危机后关门,政府放宽外国建筑企业的注册资质。

谭志勇迅速行动,正式注册中冶新加坡,并凭借母公司的经验和本地业绩,拿下首个组屋电梯翻新项目。2007年和2008年,公司赢得圣淘沙名胜世界和环球影城的工程项目。

接连拿下两个大型项目,是中冶新加坡成立10年后,迎来的转折点。

谭志勇说,一方面,赶上新加坡发展的势头,没错过机会,另一方面,由于中国母公司有大型项目经验和充足人力。“当时1000多名工人和工程师,很快就能调来新加坡,这是其他公司难以办到的。”

除了实力和时机,也有一层缘分。谭志勇说,当时引荐中冶给业主名胜世界的,就是最初介绍他们来做劳务外包的两家建筑公司老板。

他回忆说,亚洲金融危机期间,这两家公司工程项目还未完成,就濒临破产。许多分包商纷纷撤退,剩下谭志勇的团队坚持到最后。“如果早早认为人家要破产,你就瞎干,不帮他,他死得更快。对吧?”

这份诚信,为日后埋下了伏笔。谭志勇说:“真正帮我们的还是老朋友。”

这两家建筑公司倒闭了,但凭借在建筑界的影响力和人脉,成了谭志勇的引路人。“诚信很重要。如果你是一个讲诚信的人,就会有人来帮你。”

谭志勇在《联合早报》举办的“2016年华语投资讲座”发表演讲。(档案照片)

进军房地产倚仗“数学脑袋”

大型建筑项目不常有,名胜世界和环球影城项目结束后,留下一批工程师和建筑工人,恰逢新加坡楼市增长,政府在盛港、榜鹅等地推出住宅地段,谭志勇为留住人才,决定第三次转型,创立中冶置地(MCC Land),跨入房地产开发。

如果说,前两次的转型,谭志勇充分利用母公司优势,主动适应市场环境和新加坡发展方向,那么第三次的转型,则是对谭志勇本人天赋的一次极致发挥。

2016年起,一些中资房地产商“过江龙”在竞标市场开始活跃,出手大方,被行业质疑加剧竞争,推高地价。谭志勇说,自己的风格不激进,每次投标都是经过自己大量计算后的出手。

谭志勇习惯用数字去构建真实世界的情况。他说,多亏新加坡统计局有多维度的各类数据,让他能充分运用自己的“数学脑袋”。他的电脑里,有从2000年起新加坡所有房屋交易记录的备份数据,至今每月更新。

“文件很大,打开都需要一段时间”。

“准备投标一块地,我会收集这块地的相关信息数据:周边环境、居民收入、年龄构成、历史交易价……再建模分析,判断将来项目的售价区间。”

他也分析其他发展商会出价多少,然后结合既是发展商又是建筑商的成本优势,决定竞标价。“知己知彼,我确保自己的出价,只要比别人高一点点,就好了。”

位于义顺的执行共管公寓The Canopy项目开售时,谭志勇带着家人拍照留念。(受访者提供)

做人乐天不焦虑 做事严谨不马虎

凡事亲历亲为、提前规划、总往好处想的乐天性格,跟原生家庭脱不了关系。谭志勇说:“我家条件不算富裕,但父母一辈子都不焦虑。”

他出生于中国湖南省长沙市望县,母亲是小学教师,父亲是建筑工程师,他从小就是个学霸。

“当时小学缺教师,我妈妈一个人兼任语文、数学、音乐和体育,我小学头四年基本上都是我妈妈教的。”

他记得,家里总是堆满母亲备课的辅导书。一到暑假,他就会把下学期的书提前学完,习题也做一遍。 他笑说:“那个年代没有补习班,比别人多做几本辅导书,大概就是我成绩比别人好的原因吧。”

到了中学,他不喜欢死记硬背的文史政,但“还是得学,学不好,就拿不到第一名嘛。”

于是,在宿舍熄灯前,他先做完理工科的题目;熄灯后,就在脑海里回放文科知识。

没有智能手机的年代,许多中学生喜欢看小说。但对谭志勇来说,解开一道道数学题,才更有成就感。

大学选择清华大学土木工程系,则是受了父亲的影响。当时能考上清华的人凤毛麟角,谭志勇不是最刻苦的,但他擅长分配时间。“我会把能学习的时间都用上。”

这些从年少时积累起来的习惯,在商业决策上得到充分体现。

凡事亲力亲为精准论证 做商业决策不相信直觉

无论是房地产还是建筑工程,谭志勇都亲自上手计算。“项目动辄牵扯上亿资金,失之毫厘,谬以千里,靠二手信息或者其他人的结论去判断,风险都太大”。

很多企业家有“直觉”,但谭志勇说自己“没有、也不信”。他说:“我不做拍脑袋的决定。拍脑袋代价很大,拍对了就对了,但不对的话,(公司)就死了。”

“凡事都要精准论证后再决策,可能比较累,但这也是我们能在新加坡过了30年,还能继续往前发展的原因。”

不过,理性背后,也有柔软的一面。

对谭志勇而言,奋斗不仅是计算与规划的结果,也与亲身经历和情感紧密相连。

中冶新加坡的早期项目,多数在市区以外,如三巴旺、淡滨尼和兀兰等地。那时,许多人不理解,甚至嘲笑他们跑到“鸟不拉屎”的地方盖房子,但谭志勇最初来新加坡时,就住在兀兰,凭借对这一带的了解,坚信新加坡的城市发展终会向外扩展,北部也会迎来属于它的春天。

他个人最满意的项目之一,依然是三巴旺坎贝拉弯的Provence Residence。“虽是大众住宅,但我们的理念,是要把圣淘沙高端住宅的建筑形态和品质带到北部,让普通人也能住得更好。”

下一站:柔新经济特区

发展至今,中冶新加坡已开发超过16个房地产项目,负责过环球影城等大型项目建设,还是今年新开的雨林探险园的设计施工总承包方。公司去年营收7亿5000万元,规模3000余人。

谭志勇说,公司幸运地跟上了新加坡发展的步伐,下一步就是走出去。

他透露,中冶新加坡在柔新经济特区内已有一平方公里的地段。“我们希望把这个项目打造成生活加科技园,成为一个集合生活、工作、教育、医疗的片区”。

作为传统建筑企业,谭志勇也明白要做的不仅是业务拓展,还要跟上数码化、绿色转型的趋势。

他庆幸,自己从来都是算得清楚,敢于下注的人。“不变,肯定死路一条。变了,有活下去的机会,当然也可能是一场空,但是不要怕。该做的,还是要去做。”

忠告出海中企:要感受新加坡 别留在舒适圈

新加坡的双语环境友好,比起西方国家或东南亚其他国家,中资企业家在这里能更快适应。但过于顺利的适应,反而可能让中资企业家停留在熟人舒适圈,难以对本地市场有深入了解。

这是谭志勇身为中资企业协会会长,对中国出海企业的观察。他说,30年间中资企业出海的变化很大。

一方面,出海的企业家来自更多不同行业、不同地域,企业本身也更成熟、实力更强。另一方面,新加坡也比30年前拥有更好的营商环境,企业家落地更容易,也更易形成圈子。

他担心,近期的中资企业家一开始适应得太快,反而停留在舒适圈,缺乏从不同维度亲身感受市场的动力。

他回忆说,早期来新加坡的时候,每天坐巴士、搭地铁。当时,交通网络还不像今天发达,一些地方要走路去,虽然累但可以感受到更多细节,也让他结识了更多本地朋友。

他说,工程期间,他们搭起简易厨房,大家每天一起吃饭。偶尔和同事到市区的银行办理业务,在附近酒店吃上一顿自助餐,是对自己最奢侈的犒劳。

“当时,我们拿出一笔7万新元,都不容易。现在出海来新加坡的中资企业,起码不像我们那么缺钱,一些企业家来了后,找好吃的餐馆、住气派的房间、租高档的公寓……这无可厚非,但就很难接地气了。”

他说,一些地方企业很少接触海外市场,来了后更要有足够耐心了解。“中国市场很大,中国以外的市场更大,出海是对的方向,但要用心亲身感受市场。”

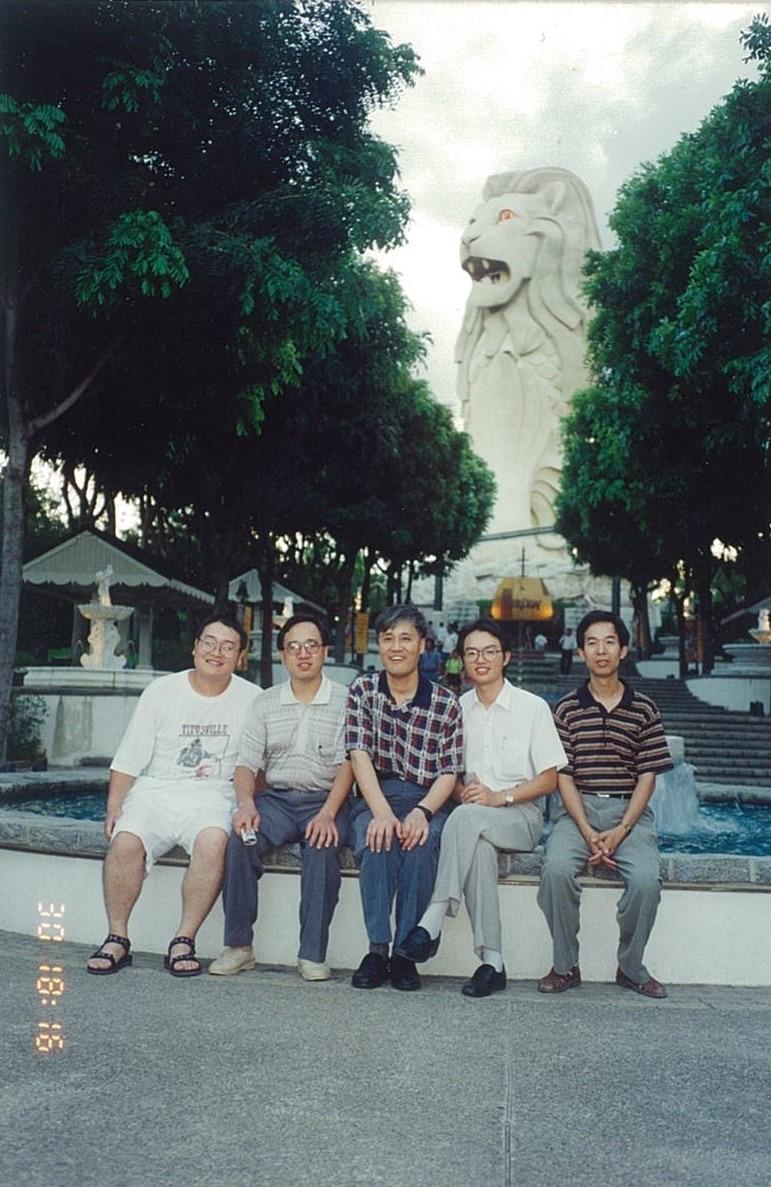

刚到新加坡,谭志勇(右2)和中国来的同事到圣淘沙游玩。(受访者提供)

新加坡没人际应酬压力 规则公平没有特殊待遇

新加坡对谭志勇影响最深刻的,是这里的规则公平公正,不偏袒任何一方。

他会告诉一些初来乍到的中资企业家:千万不要以为,认识了部长或其他官员,就能享受特殊待遇。

“在世界上其他地方,这种关系可能有用,但在新加坡没有”。他常说,在新加坡几乎没有人际压力,好好做事就可以了。“没有关系、应酬压力,是最轻松的环境。”

“你看,即使部长也是自己开车,大企业的老板,也只是一个司机,很少见到前呼后应一堆保镖围着的,周末也会穿着拖鞋,去小贩中心。”

谭志勇觉得,这让人与人之间没了距离感。“如果说大老板,往椅子一坐一靠,外面围了一层层的人,见个面都不容易,那么人与人的距离,就太大了”。

不过,他也提出,包括中冶新加坡在内的中国出海企业也面临一些困难。他说,这些年外国雇员在住房、教育政策上,与本地人的差异逐渐变大,这给本地和外地员工的融合带来一定挑战,影响人员稳定性,也给企业招聘人才带来困难。

从剁椒鱼头到咖喱鱼头 喜家乡菜也爱本地佳肴

采访的最后,已近午饭时间。谭志勇邀请记者到“新山101小厨”用餐,推荐了咖喱鱼头。

谭志勇乡音未改,最爱还是湘菜。但他发现,咖喱鱼头和湘菜标志性的“剁椒鱼头”,有些异曲同工之处:同样是鱼头,剁椒鱼头的辣直冲鼻腔,咖喱鱼头则的辛是咖喱混合着香料,浓厚酱汁渗透无限南洋风情。

谭志勇的一儿一女在新加坡出生和长大,但口味像他,既能吃家乡的辣,也爱本地菜。

性格上,喜欢打球的儿子继承了他什么都放得下的乐天,已念研究生的女儿,则传承了他严谨的那一面。儿女都长大了,他把更多时间放在工作上。

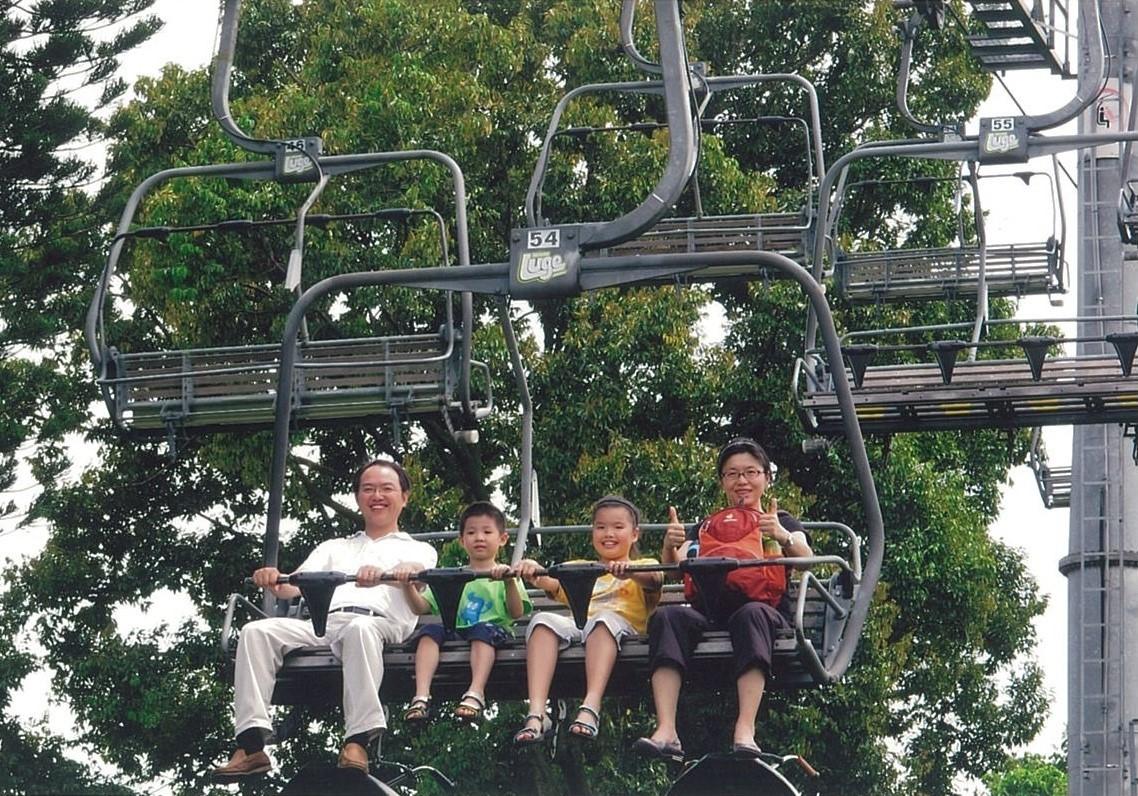

儿女还小的时候,谭志勇(左1)带一家人在新加坡圣淘沙游览。(受访者提供)

他坦言,自己没有太多业余爱好,不抽烟,不刷短视频,很少打高尔夫……他停顿了一下,补充道:“运动还是很重要的,平时也会想着要多走走路,锻炼身体。”

话音刚落,他又笑着补了一句:“但说实在,一天干活下来也挺累的,还是先睡一觉吧。”