编前语:3月27-31日,赵蘅应北青报青睐西南联大人文寻访之旅来到昆明和蒙自,重访那座在中国教育史上留下浓重一笔的西南联大,走访故地,回忆故人,那些故事也许已成过往,离乱弦歌,余音袅袅,这是中国人文传统中不灭的火种,依然在影响和激励着我们。

常年像一只飞来飞去的虻虫的我,几乎都把起落降当作家常便饭。自从学会了开车,也不大晕车了。然而这回例外,当航班在昆明机场降落时遇到强烈的气流,颠簸强烈,让我顿时心口乱如麻翻江倒海差点吐出来。这当儿我正斜着身子描画身边的北青报九零后记者艳艳,我被铉窗外射进的光将她的眼镜片映成橙粉色吸引,她的红唇,墨绿裙袍,天啊,“昆明的云彩美得让人心疼”,被多少西南联大人赞美过的,我知道自己有点亢奋了。

张艳艳和铉窗外昆明的云|彩铅|2019年3月27日昆明

归来时我和另一个七零后女记者坐在一起,她是本次人文寻访的领队王勉。北飞的银燕似乎平稳得多,聊聊天,不知不觉已临近北京的天空了。她叹道这一趟够远的,我说可不,想想当年他们那代人从各自的家乡投奔联大,还要冒着战火,那有多不容易啊!

五个月前,我刚去过昆明,是出席西南联大八十周年校庆和西南联大博物馆新馆开馆仪式,无论谁置身其中,都会被那一个个热烈的场面所深深感染,梳理一下就有至少八九篇内容可写的。没想到这么快我又有机会前往,年前北青报就约我参加“青睐”昆明寻访做嘉宾,只是天不作美,身体欠佳,难以胜任。我推荐了西南联大研究专家、著作等身的李光荣老师,并很快确定他为主讲嘉宾,我也松了一口气。

李光荣先生|圆珠笔彩铅|2019年3月30日云南建水

赵蘅和李光荣在西南联大原教室门前合影

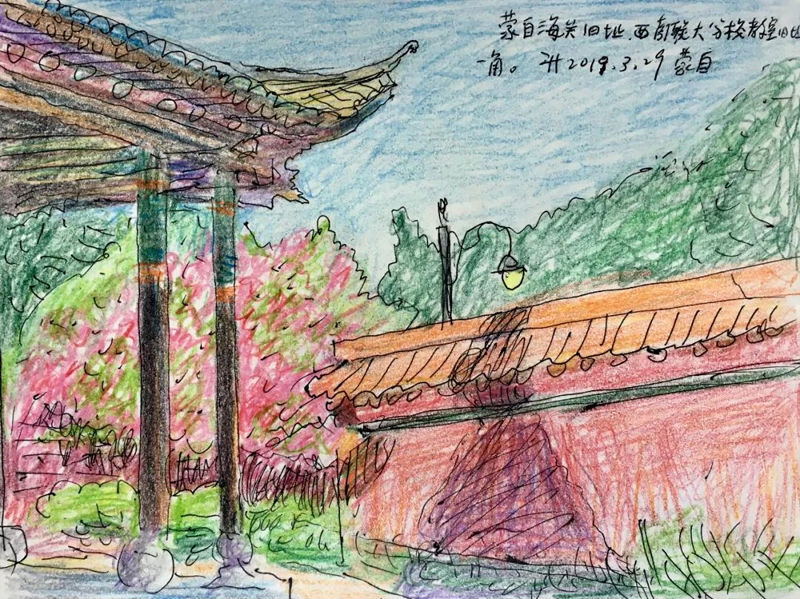

西南联大后门内外旧址今貌-彩铅-2019年3月28日昆明

不言而喻,我并没因而“脱身”,报名到最后几天,还是被体贴的王勉给说服了。当然这也是李老师希望的,自2005年通信至今,我们还没见过面呢。我说那我就配合你吧,你来讲学问,我给你加点感性的东西。所谓感性的,便是那些来自父辈的回忆,有文字,也有家里的谈话,有些我听了大半辈子,儿时听得新鲜好玩,长大成熟了,听得入心,并变成自己的体会写了下来。

于是我的行囊里装进了几本书:《离乱弦歌忆旧游》《西南联大在蒙自》《梅雨潭的新绿》。原想还带上杜应夑主编的《西南联大现代诗抄》的,有点重了,而且爸爸的几首诗都在那本薄薄的诗集《梅雨潭的新绿》里。妈妈回忆联大的文章有《挂灯笼喽》《打回老家去》《也谈吴宓先生》等,我都存到随身带的笔记本里,以备讲座用。复旦大学出版社出版的《青青者忆》里收有她写的《昏黄微明的灯》,其中有回忆沈从文的,三个联大少女,陈蕴珍(巴金夫人萧珊)、王树藏(萧乾第一个妻子)、杨静如(笔名杨苡)看望先生后走夜路,被沈先生鼓励说:“勇敢些!”晚年妈妈笔下的深情描绘,也一直鼓舞着我前行。

就这样,从上海草婴书房归来第三天,我便随大部队(连我共三十三人)出发了。

3月27日下午我们一行和李光荣老师在昆明机场汇合,一连三天,跟隨云南籍六十一岁的李老师寻访西南联大遗踪。我也从中将知之和不知,缺漏和是是而非的得以纠正弥补。在云南师大老校区座谈会上,他描述了联大教授各具特色的教学风格,这也正是我爸妈终生都师恩难忘的地方。

在翠湖他讲到为了减轻沈从文编杂志的负担,萧乾组织了南荒文艺社保证了来自学生的稿源。我配合讲了家母第一次见到沈先生的情景,师生二人楼上楼下住着,遇过几次日机轰炸,沈先生说“炸了哪一边?学校才迁来,不能再受损失了!”有一天这个害羞的联大女生被先生叫下楼,她第一次见到冰心,后来写下了《阳光下的女性》。又一天朱自清先生来这里和沈先生一起编教材,这个姓杨的小姐和两个空军学校的男生大声聊战事,惹得不苟言笑的朱先生大为不快。年轻人笑够了,照旧奔赴战场,各自献出了年轻的生命。

李老师历数联大的文艺社团,说高原文艺社的前生就是南湖诗社。我插嘴说双亲就是相识在高原诗社活动现场,那天活动主持、迟到的年轻诗人正是后来的家父,那天家母穿了黑底碎花旗袍和红色毛线外衣,是怎样让老爸在晚年一遍遍回忆。

这是我爸爸!青睐成员摄于蒙自海关展厅

当一行人顶着午后的日晒,走到昆明街头寻旧,丁字坡、文林街……虽然物是人非,半点痕迹都不留令人心寒,在李老师的引导下,大家仍能幻想出当年联大师生们出入的身影风采。在龙翔街口,李老师对我说“龙翔街对面40号,是蒙自来的学生住地,你爸爸他们就住在这里。”我兴奋不已,立马补充说,我爸和穆旦还是上下铺呢,听我妈说他们喜欢换衣服穿。

蒙自崧岛屋今貌|彩铅|2019年3月29日蒙自

关于装束,三所大学各有特色,清华学生喜欢穿西装,北大的喜欢穿大褂,南开的喜欢穿夹克。我想也不尽然,联大师生的穿着正如学风一样自由,什么样子的都有,想怎样穿都可以,想听哪位先生的课更是不受拘束。正是沈先生建议我妈去上外文系,而不是中文系,他说你不适合做学究,你学外文,可以眼界开些,对未来创作有好处。事后证明沈先生是对的,我家出了两位优秀翻译家。李老师说,别看沈从文先生只有小学学历,他讲起课来,按现在的话,可称得上“爆棚”了。一段形容坡陡的文字,竟可以描写从坡顶先是露出半个人头,再露出另一个头,是狗头。沈先生讲课声音小,只有汪曾祺认真听完,难怪会培养出这样的天才小说家。回程飞机上我看了汪老的处女作,短篇小说《钓》,就让人望洋兴叹了。

在蒙自纪念馆前的西南联大校训前留影

在蒙自,站在南湖岸边,春风佛面。李老师讲了南湖诗社的由来,发起人、导师是朱自清和闻一多,就在这片环境优美的地方聚会活动。他特别提到周定一的《南湖短歌》。大家不禁叹道,这么好的地方,没法不诗性大发。我随后补充同学们的诗作由朱先生阅后,发回那天,先生将其中一篇递到我爸手里,爸爸回忆道“他对大家说‘这是一首力作!’我激动得心里怦怦地跳着,只说‘谢谢朱先生’”“非常可惜,那首长诗的原稿早已丢失了”。这篇抒情长诗《永嘉籀园之梦》大约一二百行,思念沦陷的家乡和亲人,表达爱国情怀。曾被推荐发表在《今日评论》上。

听风楼小院|彩铅|2019年3月29日蒙自

在幽静的听风楼老宅,也是当年联大文法学院女生宿舍院外,我讲了南湖诗社的成员之一、中文系女生周贞一与战死抗日沙场联大俊才的故事。去年校庆后,我们曾搭伴到过蒙自。这张珍贵的照片,在蒙自歌胪士洋行西南联大纪念馆和海关展厅(原西南联大文法学院教室)里都有,让我们惊喜和荣幸。

成立于蒙自的南湖诗社部分成员合影

西南联大教授们在崧岛屋留影。

碧色寨火车站保存着法国风格黄色墙皮的老车站,绿色外壳的钟表依旧,从法国运来的编了号的瓦片,弯曲的老铁轨,一一凝固了岁月的痕迹。一部影片《芳华》竟能在老墙上涂上冯导和文工团女演员的玉照,禁不住求上天保佑它们,万不可哪一天又被全国上下恶劣的拆风毁掉这长达八十二年的历史。

坐在碧色寨老车站身临其境

碧色寨老车站|油画棒|2019年3月29让云南

碧色寨老站附近的老屋|草签|2019年3月30日云南

蒙自海关里还有一张图像模糊的老照片,是朱自清先生在碧色寨车站为联大同学送行去昆明。1937年4月开课,8月结束,短短四个月,却被当年的联大师生们写成了一本书《西南联大在蒙自》,这本书恰好是李光荣老师亲自编辑的。今天才知道他和我爸早有通信交往,我爸称赞这本书编得好,书封设计得也好。我们不约而同都带出了这本书,李老师告诉我,书作者大多已过世了,再版无望,我们格外珍惜,两人大有相见恨晚之感。

蒙自海关外的三月阳光|彩铅|2019年3月29日蒙自

歌胪士洋行西南联大纪念馆一角,1938年曾是西南联大教授和男生的住地|圆珠笔|2019年3月29日蒙自

此行可圈可点的事实在太多了,我再次见到西南联大博物馆的才女们,和零零后志愿者女生的短暂会面,都那么可亲难忘。我相信李老师和我一样也有幸福感的。他用三十年的探索研究,仅一本《西南联大的文学社团研究》就花了八年完成。而我从小到老全被这所中国教育史上奇迹的大学治学精神所浸染。今天我们能和不远几千里前往西南联大旧址探访的几十位可爱的活力四射的朋友们一起分享,这是一件多么令人欣慰和快乐的事啊!

母亲翻译的威廉·布莱克的一首短诗代表了我此刻的心境:

“如若思想是生命

是呼吸也是力量

思想的贫乏

你便是死亡:

那么我就是个

快乐的虻虫

无论我是死去

或是我生存。”

我便是这只快乐的虻虫,以传播为己任。一点小火星也能变作熊熊火焰,这是文明之火,至少我自信地认为。

完稿于2019年4月1日云南归来次日,北京微寒的深夜

青睐西南联大寻访团全体留影