严老师走了,走完了97岁的漫长人生。

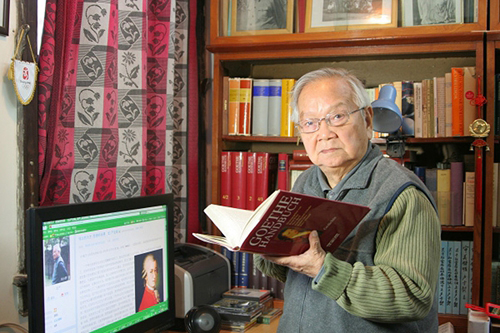

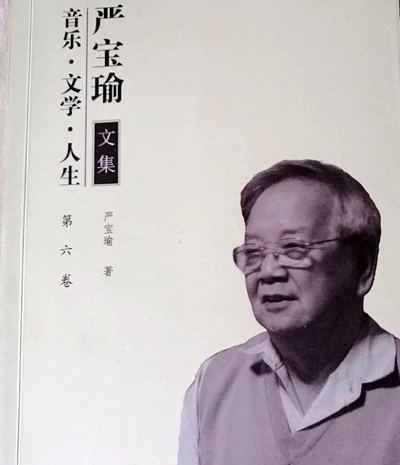

严宝瑜先生曾学习音乐,后来就读于西南联大、清华大学,解放后到北大西语系德语专业任教,并任系主任冯至的助手,后留学德国莱比锡大学,上世纪80年代还在德国拜罗伊特大学做过客座教授。严老师的著述涉及文化和音乐两大领域,著有《严宝瑜文集》六卷。

严老师是我读本科时的老师。记得我们79级新生入学时,他是德语专业的领导,在新生欢迎会上,强调北大学生要学习高雅文化。他说,他曾在北大广播中听到邓丽君的歌曲,便径直去找广播站,表示抗议,说北大不该播放这种靡靡之音!

也许会有人说,严老师老脑筋,没有与时俱进。但从这件事,我们可以看到严老师对古典音乐的执着和爱憎分明的性格。

严老师的主业是德语和德国文学,但对音乐、特别是德国古典音乐却一往情深。他每次去德国,都会自己掏腰包购买大量的古典音乐光盘。在那个年代,光盘是很少的,光盘的价格是昂贵的,但这些都阻止不了严老师对古典音乐的热爱。他家里收藏了大量的PolyGram原版古典音乐光盘。他不仅自己醉心于古典音乐,同时也热心在同学中普及古典音乐。记得严老师曾经请我们全班同学去他家里欣赏德国古典音乐,让我头一次听到音质纯净的古典音乐。严老师有一次还为我们全班组织了巴赫《马太受难曲》的欣赏会。他事先打印了歌词,给我们人手一份,然后逐段欣赏,逐段讲解,让我初步感受到了巴赫音乐的魅力。

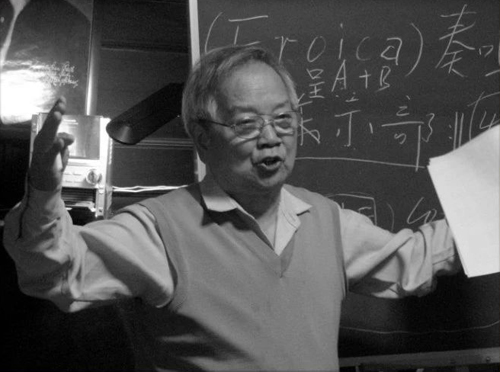

十几年前,我们德国研究中心请严老师做报告,题目是“德国的音乐与文学”。严老师尽管年事已高,但做了非常认真的准备,还携带了不少经典光盘到现场。报告时间预定两小时,但严老师的序言就讲了一个多小时。限于时间,许多内容只好割爱,带来的光盘也未能播放。严老师就是这样,一说起古典音乐,他就激情飞扬,滔滔不绝。

跟着严老师,我有机会接触到了不少德国古典音乐,进而也产生了一些兴趣,自己还钻研过一阵子西方音乐史。所以严老师应该算是我在德国古典音乐方面的启蒙者。贝多芬有句名言,说巴赫不是小溪,而是大海(Nicht Bach, Meer soll er heissen)。巴赫(Bach)在德语中意为“小溪”。这句话就是我大一时从严老师那里学来的,每当我想起这句话,就想起严老师。

大三或大四时,严老师给我们上翻译课。他批改作业很用心,每次我的作业本中都能看到严老师密密麻麻的修改文字。但一开始,我每次作业都成绩不佳,得分较低,我很不服气。记得我们有一次翻译贝多芬那篇著名的遗嘱。文字很美,我下了很大的功夫,试图用半文半白的汉语来表达其文字之美。但严老师却批评我不该半文半白,说要用纯粹的白话文翻译。记得最后一次作业是中翻德,严老师发给我们《史记》中关于“老子出函谷关”的一段文字。我用心将其翻译为德文,并查了有关资料,写了一个翻译后记,对老子出关的故事进行了说明。严老师给我打了高分,而且写了一段赞扬性评语,说我适合从事翻译及研究工作。

严老师上课常常会迟到一会,然后说昨晚改作业改到半夜,算是抱歉。但我们那时不知珍惜,总想着少上点课。有一次,上课时间过了十几分钟,严老师还没有来。我们集体决定逃离教室。我们刚刚离开教室,就看见严老师急忙走向教室。我们赶紧四处躲开,集体逃一次课。现在想起来,觉得有点对不起老师。

大学毕业那年,我们面临分配工作,人人心里七上八下。那时毕业不用自己找工作,就等着分配工作,但工作有好的,有不好的。严老师作为班主任具体负责分配工作。开始说宁夏大学有一个名额,严老师让我做好思想准备。我从西安来,与宁夏同属西北,我应当是最合适的人选。我也做好了去宁夏的思想准备。但是过了一段时间,严老师又找我,说北大有个“高教室”,需要会德语的,从事德国高等教育研究,问我是否愿意。一听能留校,我二话没说,当场答应,尽管我对高等教育一无所知。后来听高教室负责人汪永铨老师说,严老师当时鼎力推荐了我,说“这个学生可以绝对放心使用”。汪老师完全信任严老师,没有经过任何面试或考察环节,就收留了我。应该说,严老师是我来高教室(即现在的教育学院)的关键人物,也是我人生道路中的一位贵人。

如今斯人已去,往事历历,思念不断,特写小文,以寄哀思。

严老师,愿巴赫的乐曲陪伴您走进宁静的永恒之乡!

洪捷于2020年7月2日