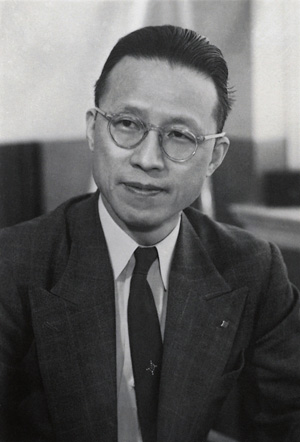

顾毓琇

顾毓琇与赵朴初

周恩来会见顾毓琇夫妇

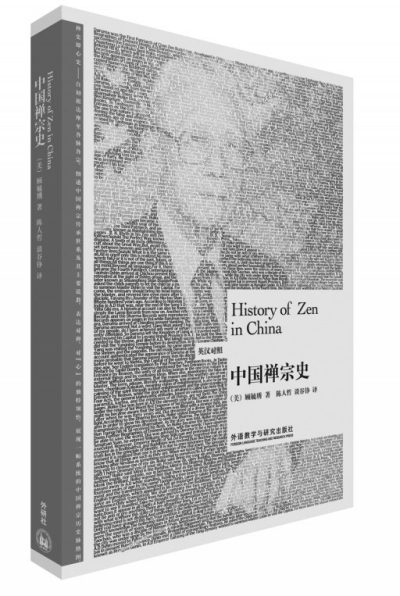

编者按:顾毓琇先生一生著述宏富,中西融汇,文理兼通,是少有的在人文和科学领域均取得世界公认成就的大师:1972年,他凭借在自动控制理论方面的研究,获得有电机电子领域“诺贝尔奖”之称的兰姆金奖;1976年,他被世界诗人大会加冕为“桂冠诗人”;他创办了上海戏剧学院的前身——上海实验戏剧学校,并创作了大量脍炙人口的剧作;他曾担任国立音乐院(中央音乐学院前身)的首任院长、国立交响乐团团长;他精研佛学,英文巨著《禅史》富含与高僧大德交往而得到的第一手资料,在国际宗教界、学界影响深远。《中国禅宗史》即为《禅史》的上篇,顾毓琇先生用文理大家的眼光总结中国禅宗发展的全貌,串连起禅宗史上的历代宗派、禅宗古德,用生动的文字讲述精深的学理。

《中国禅宗史》(英汉对照版),顾毓琇著,陈人哲、谈谷铮译,外语教学与研究出版社2017年2月第一版

顾毓琇先生手书《禅宗师承图》

《禅史》本是我父亲顾毓琇(一樵)先生用英文所著,于1979年在美国出版。2000年中国社会科学院组织专家学者编辑完成了他的全集,共16卷,由辽宁教育出版社出版,其中第10卷收入了《禅史》(英文)。2001年,我征得父亲同意后,将英文原著交专家翻译成中文,后历时多年,中文版于2009年由上海古籍出版社出版。可惜我父亲已于2002年9月9日逝世,他没能亲自校阅和看到中文版《禅史》。今蒙外语教学与研究出版社吴浩博士策划出版《禅史》的英汉对照本,虽只收录英文原著的上篇《中国禅宗史》,未包括下篇《日本禅宗史》,但它的问世,同样可以告慰我父亲的在天之灵,也是对他很好的纪念。

现在介绍一些关于作者的情况,供读者参考。

一

我父亲于1902年诞生在江苏无锡虹桥湾故居(今学前街3号,由中央批准已成为“顾毓琇纪念馆”),以后在北京、上海、南京、重庆以及美国等地度过了丰富多彩传奇般的百龄岁月。他在2002年逝世之前,曾以“学者、教授、诗人、清风、明月、劲松”来概括自己的一生。

1915年他未满13岁时北上进入清华学堂(后为清华大学),1923年公费留学美国,在麻省理工学院专攻电机工程,1928年不满26岁时获得科学博士学位,是该校电机系获此学位的第一个中国人;在求学期间,即先后发明了“四次方程通解法”和“顾氏变数”,以后又以许多科研成果和学术论文,奠定了他在国际电工界的权威地位。20世纪50年代初起,他又开始研究自动控制,特别是非线性系统控制,成为国际上公认的控制理论的先驱。1972年他荣获IEEE(电气电子工程师学会)兰姆金奖,2000年98岁时又荣获千禧金奖和电路及系统学会的杰出成就金奖。此外他还曾获得中国电机学会金质奖章等多种奖项。

1929年他学成回国,从此开始了漫长的教学生涯,担任过浙江大学、中央大学、清华大学等校教授、电机系主任、工学院院长。抗日战争时期他以无党派人士的身份出任国民政府教育部政务次长达六年半,后又担任中央大学校长。抗战胜利后,他曾任上海市教育局局长、国立政治大学校长。但他从未放弃专业,一直兼任大学教授,亲自为学生讲课。他在上海交通大学任教时,江泽民主席曾是他的学生,他们之间的师生情谊已经成为历史佳话。

他自述“一贯服膺‘关怀天下,服务民众,业精于勤,业博于文,好古敏求,淡泊自持,得天下英才而育之’”的古训。1950年移居美国后,他先是回到母校麻省理工学院任教,以后又应聘到宾夕法尼亚大学担任终身教授。

从20世纪70年代起,他曾多次回国讲学,担任了两岸五所交通大学、清华大学、北京大学、南京大学、东南大学、浙江大学、东北工业大学、北京航空航天大学、西北电子科技大学、四川大学、江南大学等十多所著名学府的名誉教授,并为中美文化教育的交流做了许多工作。

20世纪30年代初,他与好友创办了中国电机工程学会,曾担任会长,又曾担任中国工程师学会副会长多年。从1946年开始,他当选国际理论及应用力学组织个人理事,连选连任达半个世纪。他还曾被聘为美国国家科学院理论及应用力学委员会委员,当选台湾“中央研究院”院士。

二

父亲主张文理并重、理工并重。他自己兼好文艺,早年在清华读书时,就开始写作并发表了不少小说、诗歌、话剧,参加了具有深远影响的“文学研究会”,此后他在文艺方面的创作从未中断。抗日战争期间,他创办了国立音乐院(今中央音乐学院前身),并兼任院长。他曾解开中国古乐谱的许多谜团,将古乐译成五线谱,他又是第一个翻译贝多芬《第九交响乐》即《欢乐颂》的中国人。他所作的话剧都富有爱国激情,多次公演;抗战胜利后,他在上海冲破多种阻力,创办了上海实验戏剧学校(今上海戏剧学院前身)。他特别喜爱诗词,所作诗词歌赋近八千首,曾获得“国际桂冠诗人”称号,晚年仍常有新作,乐此不疲。由于他在多方面的贡献,宾夕法尼亚大学授予他名誉文学硕士和法学博士学位。

父亲一生遵循江东顾氏先贤顾炎武先生关于“天下兴亡,匹夫有责”的遗训,热爱祖国,热爱人民。他早年积极参加五四运动,又曾多次到灾区赈灾;1931年担任中央大学工学院院长时,曾率领师生欢送十九路军抗日;抗战军兴,曾率领清华大学工学院师生研制防毒面具,亲自送往前线。抗战期间他从事战时教育事业,不遗余力。抗战胜利后,他向往民主、和平、建设,曾发表《中国经济的改造》《中国的文艺复兴》等文章。1947年他的同学、好友闻一多惨遭国民党特务暗杀,他义无反顾地公开发表了《怀故友闻一多先生》,称闻一多“真是中华民族的忠实斗士!”1949年后他侨居海外,但一直关注祖国和家乡。从1973年起他先后八次回到祖国,受到周恩来、邓小平、江泽民等多位领导人的会见,使他感到亲切,同时他也不断建言献策。例如,他建议“文化开发、经济开放、政治开明”,很早就建议科教兴国,藏富于民,实行股份制,等等,并为祖国的和平统一和改善中美关系做了许多实际的工作。

父亲喜欢广交朋友,可谓朋友遍天下,他对朋友不分籍贯职业、富贵贫寒、地位高低、年龄大小,都一视同仁,坦诚、热情相交。他看人相当透彻,是非分明,抗日战争时痛恨汉奸,生前反对“台独”。他常对朋友说,要多看人家的长处,而不必计较人家的不足。他从不在背后说别人的坏话,而朋友之间出现纷争来向他诉说时,他总是劝人要宽宏大量。他记性很好,晚年还能记得很多朋友的情况。他助人为乐,帮助别人从来不求回报。他又喜欢请客,我母亲年轻时会做一手好菜,因此许多朋友尤其是在美国的中国留学生常常成为座上客,但父亲自己吃得很简单。他一生实际上是工薪阶层,晚年更是靠养老金生活,自己非常节俭,但稍有积蓄,就拿出来办奖学金或捐给慈善事业(他在国内外许多大学都设有奖学金)。

人们称我父亲是博古通今、学贯中西的文理大师。作为他的儿子,在长期的观察中,我感到他确实博学多才。除了不可否认的天资聪颖、从小得到良好的教育之外,他的成就更在于勤奋努力。他坚持“今日事今日了”,非常珍惜时间。他说所谓“天下无难事,只怕有心人”,应该是“只怕用心人”——人都有心,贵在“用心”,用心就是开动脑筋,认真思考。他讲我们老家早年有“清楚真实”四个字的祖传匾额,遇事能弄清楚,求真实,就会有成果。他晚年除了读书、看报、写作之外,几乎没有任何嗜好,又喜欢与人特别是青年人交谈,因此平时不太有空闲。他有时想起什么就提笔写出来(基本不打草稿),从不间断。我母亲劝他“歇一歇”时,他说:“老天爷不叫我去,就是叫我还要做点事情。”他不做什么锻炼,也不吃什么补品,认为多动脑筋和心气平和、乐观开朗,就是养生之道。

三

我父母养育了八个子女,我幼时父亲很忙,都由母亲抚养教导。但父母的言行举止和人格魅力,起着潜移默化的作用。父亲对子女要求严格,但主要看重待人接物、为人处世,对我们的兴趣爱好从不横加干涉。他自己是电机工程博士,当然希望有子女能继承这个专业。我读中学时比较喜欢数理化,想长大后当个工程师,为此他感到高兴;而我的大哥慰连却对工科不感兴趣,父亲也绝不勉强(以后我大哥学了农业,曾任沈阳农业大学校长、博士生导师,不幸于1990年逝世)。受父亲的影响,我们从小养成了读书看报、关心时事的习惯。上海解放前我和大哥慰连、大妹慰文看了许多进步书刊,当我们还是中学生时,出于爱国心和正义感,都满腔热情地参加了学生运动,以后又先后秘密参加了中国共产党地下组织,我们家还一度成为地下党的活动场所。当时我们的有些行为比较幼稚,难免不引起父母的注意,但他们相信自己的子女不会去做坏事,并没有严加阻止,以至临近解放时我们三个大孩子不肯随他们离开上海,从此父母同我们隔离了24年之久,形成了父亲所说的“一个家庭,两个世界”!

解放前父母隐隐约约地知道我们这三个子女对国民党不满而思想“左倾”,但不知道也没有想到,才十几岁的孩子竟会是共产党员!直到1973年他们应邀回到祖国,周恩来总理接见他们和我们兄妹时,总理风趣地对我母亲说“感谢你为我们生了三个共产党员”,父母这时才知道我们兄妹三人早已是共产党员。当时“十年动乱”尚未结束,总理还说我们是“经过无产阶级文化大革命考验和锻炼的共产党员”,此后父母从陪同人员处知道我们曾备受冲击,更因为父亲的关系而“罪加一等”,对我们加深了谅解和亲情。

自从1973年父母第一次返回祖国开始,特别是“文革”结束以后,我们书信来往不断。此后父母八次回国,我都全程陪同,由此也对老人家有了更深的了解,常恨忠孝不能两全!

1989年起我几次因公访美,顺便去探望父母,但每次在家不过两三天。直到1993年后我从工作岗位上退居二线,才有机会每年都赴美探亲。父母逐渐年迈体弱,我大哥、大妹先后去世,在美国的弟妹又不在父母身边,我想多陪伴侍奉他们。但由于当时我还没有离休,从1993年起又担任了全国政协第八、第九届委员共十年,父亲认为我在国内还有许多事情要做,应当“多为国家效力”,要我不必为了他们而在美国久留,所以每次我只在家两三个月。我每次到家时父母都非常高兴,在美国的弟妹和小辈也都前往团聚,共享天伦之乐,但我每次离开时父母又不免伤感。起初我赴美时,人生地不熟,父亲还亲自到机场迎送,朋友们说,这使人想起了朱自清先生所写的《背影》……那时他已是90多岁的老人!

四

据我的前辈们说,祖母生我父亲时曾梦见一位罗汉立在面前,父亲生下时脐带绕在脖子上,用我们无锡话叫做“盘在颈根上”,像是佛珠,因此取乳名为“盘盘”。我的祖父晦农公早年接受了当时的新思想,相信读书救国、科学救国,不幸在35岁时英年早逝,留下七个子女,当时我的大伯父才15岁,我父亲排行老二,只有14岁,最小的叔父是遗腹子。遭此巨变,家道中落,我祖母王诵芬太夫人深明大义,秉承夫志,节衣缩食,坚持让子女求学。为了祈求保佑家人平安吉利,我的曾祖母、祖母都信奉佛教,父亲并不迷信,但中国传统文化包括佛教在内的许多精华,想来肯定对他会有影响。他一生刚正不阿、清廉自守、清心寡欲、诚信待人、乐善好施、慈悲为怀,追求忠孝仁爱、超凡脱俗,似乎都有儒、释、道的烙印。他非常喜欢旅行,遍游名山古寺,寻访高僧大德,以至晚年研究禅史,我想,他更看重的是对哲理的探索。

在写《禅史》之前,他还曾用中文写有《禅宗师承记》(1976年出版)和《日本禅僧师承记》(1977年出版),也已收入《顾毓琇全集》第9卷。

父亲自号“梁溪居士”,博览群书,除佛教著作之外,对其他宗教学说也有兴趣。1946年他在一篇讲话中说:“请教全世界从古到今的哲学家和宗教家、科学家和教育家,做我们的老师,来创造世界的和平和幸福。”他曾提出:“世界文明须重建,中华文化应发扬。”

五

父亲在美国著名学府宾夕法尼亚大学任教并在费城定居50年之久,直到2001年9月11日美国纽约发生恐怖事件那天,我小妹慰民和妹夫接父母到俄克拉何马(父母离开费城与纽约出事无关,在同一天只是巧合)。

2002年8月底父亲病重,我赶到医院时他神志仍异常清楚,以微弱的声音询问国内的情况,仍在关心即将召开的中共十六大、中美关系和台海形势,多次说对中国的事情包括和平统一要抱有乐观态度。

9月上旬俄克拉何马市天气一直晴朗,到9月9日早晨突然下了阵雨,而父亲也平静地停止了呼吸。我不知道在宗教里对这个现象作何解释,不由自主地引起许多遐想,只能强忍悲痛安慰母亲说:“你看老天爷也晓得爹爹去了,现在安息了,我们也不必过于难过!”

说来又是凑巧,2002年9月9日正是我满70岁的生日。人们说,年已古稀的人为父亲送终,是他老人家一生积德修来的福气。9月9日是一个值得纪念的日子,1945年9月9日,父亲曾扬眉吐气地在南京紫金山参加了日本投降的受降典礼。2000年9月9日,我和三弟慰华、儿子宜凡曾陪父亲从费城到纽约再次会见江泽民主席。

我父亲离开我们已经十多年了,他的音容笑貌仍历历在目。写此文时,心潮起伏,难以平静。谨以此寄托我和家人的哀思!

我母亲与我父亲相依相伴七十多年,同甘共苦,伉俪情深。父亲生前常说没有母亲他不会活得这么长久。父亲的许多著作都是由母亲题写书名,父亲都写明是献给她的。我想这部书也应该献给我的慈母——王婉靖夫人!

最后要衷心感谢外语教学与研究出版社使《禅史》上篇《中国禅宗史》(英汉对照版)问世,《禅史》中文版早已脱销,这次英汉对照版的出版可填补空缺。

(本文为《中国禅宗史》英汉对照版前言,标题为编者所加)