杨联陞(右)与友人合影 (作者供图)

最早知道杨联陞有日记,是在周一良先生的文章中看到的,那篇文章提到杨联陞和赵俪生那次著名的电话冲突,周先生引用了杨联陞日记,表明当时杨先生的精神状态不好,并非故意针对赵。前几年,《书城》发表了王汎森在复旦的一篇演讲稿,提到杨联陞日记中常有对余英时先生的赞许,但那时候很少有人知道杨联陞日记藏在哪里。

2011年我曾在哈佛燕京图书馆翻阅过杨联陞日记,但是那时候我的兴趣在陈寅恪身上,尤其是1950年代陈寅恪留在大陆后杨联陞日记中的相关记载,当时随手记在几张纸上,但是后来没有写成文章,搬家的时候也找不到了。这几年因为写《余英时传》的缘故,对于杨联陞先生尤其留心。

杨联陞是余英时在哈佛读书时期的老师,也是除钱穆之外对余英时影响最大的老师,杨联陞日记中,对余英时在哈佛读书直到在哈佛执教的这一段时间有详细的记录。

近来葛兆光先生连续发表了两篇关于杨联陞日记的文章,引起了学术界对于杨联陞日记的关注,葛先生的文章聚焦于杨联陞回国这件事,以及杨联陞在美国学界的处境。但杨联陞日记的内容实在是太丰富,非一两篇文章所能概括,所以我去年特意花了一个月时间待在哈佛燕京图书馆,抄录了一些内容,以供同好批评。

日记的来源

首先要说杨联陞日记的来源,有关这件事,最有发言权的是原来在哈佛执教的陆惠风先生,我在波士顿的朋友薛天陆交游广泛,他虽然和陆惠风先生不熟,但却知道号码,我们挑了一天晚上特意跑去陆先生家拜访。陆先生就住在杨联陞晚年寓居的Arlington,很热情地接待了我们,陆家有几件镇宅之宝,有两件是陆先生结婚的时候钱穆写的字,还有一件是杨联陞过寿的时候杨先生自己画的画,余先生写了很长的贺诗。另外一件别的人不大感兴趣,但陆先生视为珍宝,是曾克耑先生的墨宝,因为陆先生早年曾在新亚书院就读,受业于曾先生,而曾先生的墨宝,不像钱穆的那样多。

当天陆先生谈了很多有关杨先生的内容,让人印象深刻,陆先生七十年代末期到哈佛读书,担任杨联陞先生的助手,当时余英时刚离开哈佛去耶鲁执教,而杨先生的精神病时常发作,因而许多课都是陆惠风代的,按照惯例,陆惠风毕业之后是不能留在哈佛的,但那时候杨联陞并没有物色到合适的“接班人”。据陆先生说,余英时走后杨先生曾经邀请过何炳棣,而且也考虑过加州大学圣芭芭拉分校的陈启云(陈启云同样毕业于新亚书院,是钱穆先生的学生),但是最终何、陈都没有到哈佛教书,而陆本人也没有完全在学术这条道路上走下去,因为陆先生的父亲生病,需要陆先生回家照料家业,就这样离开了哈佛。

杨联陞去世后,杨太太缪宛君女士将日记交给了陆惠风保管,陆深感责任重大,而且杨家家事复杂,所以和余英时商量,最终将日记原本交给了中央研究院历史语言研究所,当时陆惠风先生专门请人复印了两份,一份自己保存,一份留在了哈佛燕京图书馆。

留在哈佛燕京图书馆的杨联陞日记,并非像普通的书那样随借随还,而是需要提前预约,大约两天从存放日记的一个书库里调到燕京图书馆,日记分两个箱子盛放,装得满满当当,由于时间有限,我没有细看四十年代的部分,而是一天一本,把五十年代到七十年代的大体上过了一遍。

杨从四十年代就开始有意识地写日记,而且他的日记很明显不像胡适日记那样是准备发表的,因此有时候写得并不认真,只是随手记几笔。另外一个特色在于,杨先生日常日记记得不细,很多时候每天只记一页,但是一旦外出,日记上写得密密麻麻,比如他去日本、台湾或者欧洲时,日记里记载得非常详细。

另外,杨先生的日记经常有缺漏,因为他有很严重的精神病,时常发作,有时候日记是空白,而他不犯病的时候会回头翻看日记,随手补充几笔。我的阅读经验是,如果有一页日记总体上字迹较浅,而有的地方和全文距离较大且墨迹较深,一般情况下可以认为是补记。另外有的时候在页眉或者其他边角的地方随手写了几笔,也可以认作是补记,而这些字迹通常歪歪扭扭,可以看得出病痛对杨先生的折磨。

很像鲁迅日记

总体而言,杨联陞日记很像鲁迅日记,鲁迅的日记里经常记买了什么,花了多少钱,杨联陞日记里记载的最多的估计是吃饭,花费也记得清清楚楚,研究物价史的学者似乎可以动动脑筋。

当时许多在哈佛的中国留学生常到杨家聚餐,杨先生的日记里经常会记载谁谁谁带了什么菜,没有带的也记下,余英时有一次就没带,杨日记里记下一笔“余英时未带菜”。

吃饭之外,最常记载的是打牌和唱戏,其中打牌居多。比如1962年12月28日记载:“余英时、侯建来打牌,十二圈又三圈,最后宛君海底捞月,八饼成平和缺一门清龙满贯,甚为得意,结果侯独胜两元,甚平和也……又在牌桌上唱戏,竟不觉累。”

高恒文曾在一篇论文中提到,余英时在上世纪五十年代中后期写关于魏晋的文章,对时贤均未提及,唯独王瑶例外,曾征引多处,看杨的日记就明白,余大概是受了杨的影响,比如1955年1月5日杨记:“看王瑶《中古文学风貌》,有欠清晰处。”1959年11月7号记:“余英时交来《魏晋士大夫之心理自觉》(中文)一篇,余答应周末看。”第二天杨在日记中写道:“看余英时文,颇可取,为之改细节及措辞欠妥若干处(此文一部分又作论文),其中文较之台湾来诸生远胜也。”

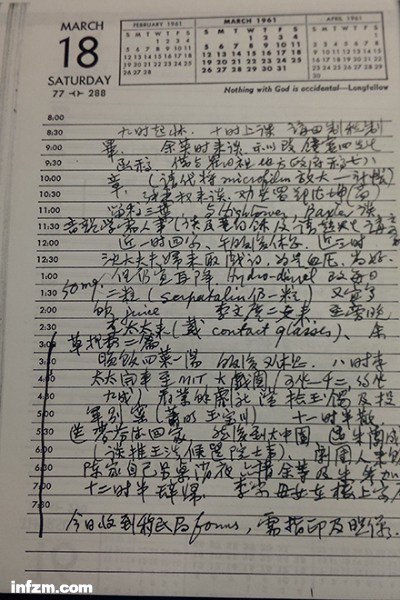

杨联陞日记一页 (作者供图)

对余英时也有批评

我对日记中最感兴趣的内容,便是其中关于余英时先生的记载,王汎森、葛兆光都曾经提到,杨联陞日记中有不少对于余英时先生的夸赞,但我的阅读经验,杨联陞日记中对于余英时早期的记载,其实并不全是夸赞。余英时先生曾经写文章回忆过自己第一次见杨联陞是1955年10月的一个晚上,可能是我读日记读的不细,我并未在杨联陞的日记中找到相对应的记载。我找到的较早的一条记录是1956年1月13日,当天杨联陞在日记中记载:“张镜湖陪俞(余)英时君来坐,云东汉社会一文尚未完成。问其前人著作,竟全无所知,只好加以告诫。又谈请奖学金事,余说无妨一试。”一周后杨联陞日记中记载:“午后在校检书,余英时君送来文稿,注重两汉间士族大姓,观念不够清楚,又有数处甚欠谨严(下语随便),略说后即还之。同时由学生桌上取清华学报与余东汉的豪族文。”虽然开始的见面不大愉快,但余英时慢慢也和杨联陞热络起来,3月17日,杨联陞日记中出现了余英时参加了其家庭聚会的记载,该年7月,杨赴英国开会,8月份日记中有关于同张镜湖余英时打牌的记载。而后的1957年日记由于杨联陞在外游历,先后从日本到台湾香港,因而对余英时的记载较少,只有唐君毅来哈佛时,有杨请余代为约请吃饭的记载,而后在1958年、1959年的记载较多。

1958年2月哈佛开学,余英时和劳延煊(历史学家劳幹之子)、张春树选修了杨联陞的课,我在哈佛燕京社查到了当时的课程资料,课程代号211,另外一个课程是上古史,代号300,我在学生名单中发现了Paul Cohen的名字,他便是著名的历史学家柯文,当时算是余英时先生的同学。这些课程正式选修者很少,许多都不到十人,少则两三人,但即便是旁听,有时候也要交报告。余英时选修的这门课讲的较杂,从《原道》、《水浒自序》一路讲到《治家格言》、《老残游记》,颇符合杨联陞“杂货铺”的自诩。

这一年,余英时在杨联陞的心目中有了长足的进步,在日记中经常有评议论文“余英时最佳”的记录。但此时杨联陞的精神病又发作了,该年11月、12月,日记记载很少。而1959年余英时开始写博士论文,不时向杨联陞请益,因而有“其中文较之台湾来诸生远胜也”的赞誉。

1960年2月,余英时开始博士资格考试,我在哈佛燕京社的档案中找到了该次考试的记载,余英时在2月23日下午开始考试,考官有杨联陞、史华慈等,科目有中国早期史、近代史、文艺复兴等,余英时除却文艺复兴一门课成绩不大理想外,其他都不错,顺利通过考试。该年4月钱穆来美,杨联陞日记中经常有和余英时陪同钱穆演讲、聚餐、茶叙的记载。

此杨联陞日记中关于余英时的记载还有极为有趣的一点,余英时经常借给杨联陞武侠小说看,比如该年8月3日,杨联陞在日记中记载:“午后余英时送来小说《神雕侠侣》。”10月又记载:“三时余英时来谈,送来神雕侠侣(13-16)。”后来余英时还曾经借给杨联陞《白发魔女》一书。

另外我在1960年的杨联陞日记中还发现了一桩没有解决的公案,我也没有找到更多的材料,也没有询问过余英时先生本人,只能暂时存疑。“余英时来谈财政部来其家取去乃父所藏画及乃母首饰(同在保险箱),幸在纽约友人处数画未动(xxx为介绍律师,帮忙索回),又方召麐已逃回香港(先已签字承认偷运画件入口)。”方召麐是著名的画家张大千的得意弟子,此次偷画风波,我没有找到任何其他的文字材料可供佐证。但杨联陞生前写日记绝非为了发表,应该不会是空口无凭。

帮助余英时谋求教职

杨联陞日记在1960年代,有关余英时的记载大致集中在头三年,因为这三年包含余英时从写博士论文到毕业找工作这两件大事,我特意细看了一遍,也看到了之前没有留意到的一些材料。1960年12月6日,余英时正式和杨联陞就博士论文选题开始商谈,暂定以《太平经》为题,后在12月22日予以确定。1961年3月2日,杨联陞日记中记载:“余英时又来谈论文(恐其枝蔓),余语下半年有做teaching fellow可能,尚不知昨日开会如何决定也,劝其先赶论文。”次日日记里又记载与系里商谈余英时和张光直的teaching fellow之事。如此往复十余次,1962年1月3日,余英时上交论文,费正清正式确认,余英时的论文“可免大改”,费大人一言九鼎,基本上判定了余英时能够顺利毕业。

而就在此同时,找工作也排上日程,按照原来的约定,余英时应该返回新亚任教,但余英时希望留在美国,一是因为事业上的发展,二是因为其全家都已经移居美国,需要照顾双亲及弟弟。杨联陞也积极为余英时联系哥伦比亚大学,哥伦比亚大学有意以丁龙讲座教授聘请余英时。1961年4月4日,杨联陞收到钱穆来信,“对余英时事原则上赞同,但云有小困难。”4月6日,“余英时带来钱宾四信,仍希能先回去一年,否则到哥大后一二年再请假一年。主要仍是移民问题,钱在月会报告,以丁龙讲座宣传,实在欠妥。诸事尚待商定也。英时即写信请其在月刊登载时口气改善。”

丁龙讲座教授是哥伦比亚大学汉学系杰出的荣誉,这个讲座由华工丁龙捐出一生所得设立,当时余英时曾经写信给钱穆告知相关情况,钱穆在月会上予以宣传,流布甚广。我在新亚书院图书馆曾找到一份当时的《新时代》杂志,便曾经就此事做出报道,报道中称:“哥大几经考虑,从年老一辈的考虑到年轻一辈的,结果竟决定有意请香港新亚书院的第一届毕业生余英时君去担任。余君年事轻,资历浅,当然不能直接当丁龙讲座的主持人;但他们决把此讲座虚悬着,待余君到哥大任教几年后,再正式任此讲座。余君现在哈佛大学攻读博士学位,功课很好,今年就可得到博士学位。原来已经答应学成回香港新亚书院任教,现在哥大方面既有此计划,他便写信回母校征求钱院长的同意。钱院长曾经在本年三月二十七日新亚书院的第三十九次月会上报告哥大准备请余英时君担任此项讲座的消息。他说还未复余君信,但他认为无论余君去不去,这究竟是新亚的光荣。”

钱穆在新亚书院的月会上报告了余英时寻找教职的新动向之后,给余英时写了信,信中极为赞成余英时去哥大任教,但也希望余英时回港:“穆之对弟去任丁龙讲座教授一缺,心下万分欢畅,盼弟自省径直商定,勿多顾虑。惟为学校计,弟若能于秋间返港,任课一年,再去哥大,则最为上上办法。因弟之允诺归来,穆已屡屡言之不止一二十次,此刻穆将关于丁龙讲座之意义强调说明,赞成弟去膺此职,在校师生同深欢忭。但此后学校陆续有人派至美国或英国进修,仍必有期满必返校服务一约束,而弟先已不克履行在前,万一此后有人援弟为口实,一去不返,则似乎此例乃弟开之。穆所心中踌躇者惟此而已。”这封信,便是余英时带给杨联陞看的信。

这其中一系列的过程,在杨联陞日记中都有详细的记载,1961年3月14日,余英时到杨联陞处,“出示De Bary(狄百瑞)信,希望去讲一次。”3月16日,杨联陞收到了蒋彝的信“告知哥大讨论请余英时及夏君情形”。4月19日,余英时到杨联陞处,汇报其在哥伦比亚大学演讲的情况:“余英时来,言其在哥大演讲相当成功,讨论甚长,住哑行者处,蒋亦甚称赞。”哑行者即蒋彝。

但后来不知为何,此事忽然生出变故,以至于杨联陞亲自写信向De Bary抗议,1961年6月19日杨联陞日记记载:“作书与De Bary问余英时事,希望能做公平决定。”随后在27日的日记中杨联陞记载:“十时半余英时来看De Bary信,及余覆信稿。”此事因此告一段落。我曾经问过余英时具体的细节,但是由于年代久远,余先生自己也记得不大清楚,但他对钱穆先生在月会上的演讲印象很深,专门到书房里拿了一本《新亚遗铎》上的文章指给我看。

而找教职的变故,在钱穆的书信集《素书楼余沈》中也有记载,当时余英时写信给钱穆禀明情况,钱穆回信称:“窃意学术界之风气,必须有老师宿儒德高望重者主持在上,始可以激浊扬清主持公道,否则必走上朋党奔竞争名夺利之路,并不能与其他世俗情况有异常,美国人研究汉学,大抵尚是浅尝速化,一知半解。善活动即据要津,较为沉潜自守,即可被摒一旁,与国内学术界实无甚大相异,来函云云,亦非意外,与其倾轧排挤在后,尚不如早露端倪在前,尚可多做考虑。鄙意就哥大事,得失相半,以前所以不直言相劝,一则已有定议,二则默体吾弟堂上之意,似乎都愿弟再留彼邦,因此未相劝阻,今既有此变,盼弟安静待之,若哥大仍以前议相邀,自当仍践宿诺。若哥大决变前议,弟亦当再自斟酌。”

没有顺利找到教职的余英时并没有消沉,1961年9月26日,杨联陞日记中记载:“余英时来问有事否,告以可做上古或中古近代史英文书目(注重近二十年新书)。”10月24日,杨联陞日记记载:“电余英时,催书目。”转折出现在1962年1月3日,当天杨联陞日记记载:“余英时来谈论文,云接Feuerwerk(费维恺)信。与Baxter谈多半不去台湾及韩国以避免过劳。”日记中提到的这封信,极有可能与余英时去密歇根大学执教有关,而费维恺也是哈佛的毕业生,曾经直接受教于费正清和杨联陞。而后余英时确实在密歇根大学找到教职,1962年8月31日,杨联陞日记记载:“午后到校查书,余英时来还书。”下午五点半又记:“余英时来辞行。”随后在该年10月3日,余英时给钱穆告知此事,钱穆当时没有勉强余英时回港,回信祝贺余英时找到教职。

余英时虽离开了哈佛,杨联陞对其依然心心念念,1965年芝加哥大学、哥伦比亚大学相继来请杨联陞去执教,承诺高薪及其他特殊待遇,哈佛方面对杨联陞出面挽留,挽留所开的条件之一,便是请余英时回哈佛任教,随后余英时在1966年返回哈佛执教,此乃后话,按下不表。

(杨联陞日记的某些英文人名,承蒙陈怀宇教授辨认,谨此致谢。)