王国维写录的《唐写本切韵残卷》

学界对《切韵》展开热烈讨论,这样的一个学术局面,正是由《唐写本切韵残卷》的印行开启的,如果从这样的一个学术史来看,王国维录写的这一册《切韵》,就不能不说相当珍贵。

一

《观堂集林》卷八收入王国维论音韵学的文章,其中有一篇《书巴黎国民图书馆所藏唐写本切韵后》。由于《观堂集林》是王国维自己最后编定的,以后大家都重视这个版本,于是,渐渐地都只读他写的“后”,而很少提及他的“书”了。

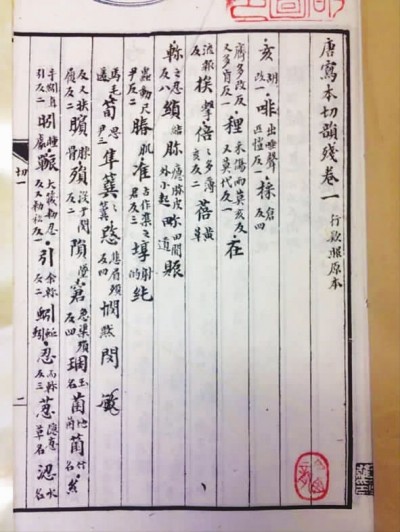

但是这次在京都大学,我却偶然看到王国维写录的巴黎所藏《唐写本切韵残卷》,石印线装一册。因为有三种残卷,故分三卷,在鱼尾标识出来。全书正文六十页,另有《跋》四页,一面(半页)十行,有“行款照原本”的说明,字体有力端正,页面干净整齐。卷三之末,署“巴黎国民图书馆藏唐写本 《切韵》卷三。辛酉九月朔日写起。十九日写了共五十二页纸。国维。自二十日至二十三日以景照本校毕,又记”。辛酉九月朔日,是公历1921年10月1日。这就是说从10月1日起,王国维用了二十多天,抄写、校对巴黎所藏三种《切韵》残卷。但不知为什么他这里记的是写了“五十二页纸”,与稍后他对马衡说的“此书共六十页”(1921年12月8日致马衡,刘寅生、袁英光编《王国维全集·书信》,中华书局1984年)以及实际页数不符。

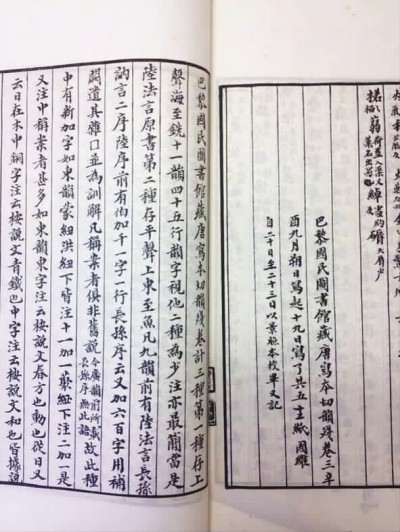

抄写《切韵》完毕,据赵万里编 《王静安先生年谱》(台湾商务印书馆1978年)说,王国维是“增订旧文,为跋尾,书于写本后”。不过细读这篇《跋》,至少它的前半部分,都是在讲前面他抄写的三种《切韵》的情况。他说这三份残卷,第一种“当是陆法言原书”,写于初唐,第二、三种分别是“长孙讷言笺注本”和“长孙氏笺注本或其节本”,写于唐代开天之际,又说见到陆法言原书,证明他过去推测“陆韵次第必与唐韵相近”,是正确的。这些内容,还是很有针对性的。

倒是与《书巴黎国民图书馆所藏唐写本切韵后》相比,可以看到在稍后把它编入《观堂集林》 时,王国维作了不少改动。上述几点结论并没有变,可是增加了音韵方面的举例和分析,最明显的,是删去了原来《跋》里的一整段文字。这段文字写在《跋》尾:

光绪戊申,余晤法国伯希和教授于京师,始知伯君所得敦煌古书中有五代刻本《切韵》,嗣闻英国斯坦因博士所得者更为完善,尚未知有唐写本也。辛壬以还,伯君所寄诸书写照本亦无此书。戊己间,上虞罗叔言参事与余先后遗书伯君索此书景照本,今岁秋伯君乃寄罗君于天津。罗君拟付工精印入《石室佚书》中,以选工集资之不易,余乃手写此本,先以行世。原本书迹颇草草,讹夺甚多,今悉仍其旧,盖其误处,世之稍读古书者,类能正之,至其佳处,后人百思不能到也。因记其大略如右。辛酉冬十一月初十日,海宁王国维书于海上寓居之永观堂。

这里说光绪戊申(1908)在北京初见伯希和时,他与罗振玉就知道伯希和手里有敦煌本《切韵》,可是伯希和一直没拿给他们看,直到辛酉年秋,在他们一再要求下,才把照片寄到天津,罗振玉本来要放在“鸣沙石室”系列出版,但一时筹集不到印刷费用,于是他“乃手写此本,先以行世”。最后所署十一月初十日,是公历1921年12月8日。

这一段文字,大概王国维认为无关文章宏旨,在将《唐写本切韵残卷跋》改题为《书巴黎国民图书馆所藏唐写本切韵后》、修订收入《观堂集林》时,全部删掉了。现在读到它,对于王国维写这篇文章的原委,才可以比较清楚。

如果更进一步,那么,还可以通过 《罗振玉王国维往来书信》(王庆祥、萧文立校注、罗继祖审定,东方出版社2000年),看到与此相关的更多细节。比如罗振玉在1921年9月4日的信中说:“伯希和代照《切韵》已寄来,计残卷三,其一为《切韵笺》,但存上平之半,他一为《切韵》陆氏本,缺去声,其他亦有小缺,又一则陆氏《切韵》少许,缮写皆极草率。弟已比校《唐韵》(蒋本)《广均》,作《均目表》。”这就印证了王国维《跋》里面写到的“今岁秋伯君乃寄罗君于天津”,同时说明罗振玉先拿到《切韵》,先就做了初步研究,判定其中一个是陆氏原本、一个是笺本,而王国维后来正式写出来的结论,也许便是受罗振玉的启发。从随后9月16、23日的信看,罗振玉还把他录写的《切韵序》和他编的《韵目表》寄给了王国维,大概王国维又问了一些《切韵》的问题,这样,在9月23日的信里,他便说到购买这些照片的情况以及后续的打算:“此次寄中币五百圆,仅得此影本数十片口,写真之价,数倍从前。意欲集资千元,用玻璃板印出。”他是想要用珂罗版印出,可是又“恐千元尚不足用”,加上现在手头没有现金,“故印书但有集资矣”。到了9月27日的信,罗振玉说的是他已经托管复初把照片带到上海,“计《切韵》甲卅三纸,乙三纸,《切韵》笺十纸,共四十三纸”。他说:“弟本意手钞一本,付菊笙印入《涵芬楼秘笈》中,然后徐图影印原本。今既奉尊览,祈公手写,付菊笙印之,索渠书数十册,何如?”他希望王国维能手抄一本,交给张元济去印,然后,他们再跟商务印书馆要几十册印本。这也就是王国维在《跋》里面交待的“余乃手写此本,先以行世”。

王国维收到照片,便马上开始抄写。据他10月22日写给罗振玉的信说,刚好他所在哈同的仓圣明智大学放秋假,停课半月,使他得以十九天抄写完毕,“然每日之力亦仅能尽三纸而已”。每天尽力也只能写三纸,当然是由于抄写之前,先要辨认。王国维说“原本书迹颇草草”,罗振玉也说过“写本至劣,别体讹字甚多”(9月23日信),所以,抄写并不是复印式的抄写,这里面恐怕是要有学术性的考察和判断。

很多人评论王国维的学问,异口同声,都说他能“从弘大处立脚,而从精微处著力”(梁启超)、“精密坚实”(叶公绰)、“最纯正而精密”(陈乃乾)、“博矣,精矣”(陈寅恪)、“细针密缕”(顾颉刚),大多离不开“精密”两个字。这两个字,单从这一册《唐写本切韵残卷》来看,就可知不是轻易得来,是要下过把材料一笔一划写出来这样的功夫。这大概比现在人提倡的“细读”还要细到骨子里,更不用说和那种敲敲键盘就能“黏贴”成功的狼吞虎咽式相比了。

二

王国维说他们等巴黎所藏《切韵》等了好些年,学术界不少人也都在等,特别是经罗振玉鉴定,它们不是传说中的五代刻本,而是唐写本,令很多人梦寐以求。因为不能很快以珂罗版印刷,罗振玉便建议王国维手抄一册,“以付石印,令海内得先睹”(罗振玉10月5日致王国维)。

然而就是这样,也有人等不及。北京大学的马衡就闻风于11月2日写信给王国维,说:“《切韵》 经先生校订写定,即将排印,嘉惠士林,实深欣忭。但排印需时,不能快睹,同人犹以为憾,拟请代雇书手抄录一本见寄,计值若干,即当呈寄。”这封信收在马奔腾辑注的《王国维未刊来往书信集》(清华大学出版社2010年,以下马衡信均见此集),没有编年,现在可以推断就是1921年。当时,马衡正在代北大出面力邀王国维到北大,他是金石考古学者,对于学术界的“新发现”总是非常有兴趣,所以想要王国维帮他雇一个人再抄一份,先睹为快。

王国维11月9日给马衡回信,介绍《切韵》的情况,这一部分,写得颇像《唐写本切韵残卷·跋》的一个梗概,而谈到出版之难以及找不到书手,他说:“原影本一时未能印行,弟故竭二十日之力,照其行款写一副本,颇拟将此副本付书坊先以行世,而字太小且率,恐不易明瞭,故尚与书坊交涉。又思作一校记(原本误字极多),亦虑篇幅太讵,须增于原书数倍,而近又鲜暇,故亦尚未著手。尊属觅人录副,然此间写官亦不易觅,俟与书坊商议能印与否,再行奉闻。”(刘寅生、袁英光编 《王国维全集·书信》,中华书局1984年)马衡心急,11月30日写信再问,能否将王国维的抄写本挂号寄到北京,让他们自己过录一副本?12月8日,王国维回复马衡,也许是想到罗振玉先前所说集资印行的办法,他说:

《切韵》事,前与商务印书馆商印,竟无成议,刻向中华局人商印书之价(此书共六十纸),据云印五百部不及二百元。因思大学人数既众,欲先睹此书者必多,兄能于大学集有印资,则当以四百部奉寄,余一百部则罗君与弟留以赠人 (因思阅此书者颇多,如欲印则二十日中可以告成)。如公以此举为然,当令估印价奉闻。若印千部,则所增者仅纸费而已。(《全集·书信》)

马衡立刻同意,12月13日便回信道:“《切韵》集股付印,甚善甚善。大学同人可以全数分任,惟因积欠薪修问题,一时不易收齐。可否商诸中华书局先行开印,预计毕工之日,股款必可收齐,届时当汇交先生转付。出书后,先生取百部,同人等取四百部,当如尊约也。”

这以后,《唐写本切韵残卷》在中华书局顺利付印。据马衡12月25日写给王国维的信,中华书局要的“印价亦甚廉”,1月11日的信又报告“《切韵》年内出版,近日当在装订矣”,书的印价和运费将“统于年内在京付清”。到2月7日的信,就说:“阴历初二日得手书,知《切韵》百部已由邮局寄京,次日即向京局取来分致同人,无不称快。新岁或睹异书,何幸如之! 叔蕴先生日前来京,尚未见此印本,因以一册赠之。”同时,2月11日罗振玉写信给王国维,也说是“《切韵》收到”(《往来书信》)。

2月13日,王国维写信给马衡,说:“《切韵》得兄纠资印行,得流传数百本以代钞胥,沪上诸公亦均分得一册,甚感雅意也。”(《全集·书信》)从此,他也逢人都说这本书是“北京大学友人属印”又或“京师友人集资印之”。

王国维说:“古来新学问,大都由于新发现。”他从1916年由京都回到上海,专心于音韵学,短短几年,便写下《五声说》《声类韵集分部说》《书巴黎国民图书馆所藏唐写本切韵后》《论陆法言切韵》 等十二篇收入《观堂集林》的文章,其中像《五声说》,还被他自诩为是在清人业绩之上,“为七级浮屠安一相轮”(1917年8月10日致罗振玉),这样的成绩,固然如过去许多人所谈到,与他那些年受沈增植的影响有关,但是,对《切韵》等隋唐韵书之“新发现”的持续追踪,不能不说也是研究上的一个动力。

1922年1月28日是农历大年初一,大约在春节以前,如王国维所愿,《唐写本切韵残卷》终于印出,他自己得到五十本,春节期间走亲访友,就开始赠送给各路友人(1922年2月《致徐乃昌》,见《全集·书信》)。这一年,唐兰经罗振玉介绍去见他,也得到一本,唐兰后来回忆说,他们“抵掌而谈,遂至竟日,归而狂喜,记于先生所赠《切韵》后叶,以为生平第一快事”(《王静安先生遗札题记》,见陈平原、王枫编《追忆王国维》,中央广播电视出版社1997年)。

书印得不算少,当时很多人手里都有,我看到的另外一册,就是钱玄同1931年送给吉川幸次郎的,可见不算稀奇。但值得注意的是,学界从此对《切韵》展开热烈讨论,刘复、姜亮夫等人后来都去巴黎摹写韵书,故宫也发现另外一个唐写本,这样的一个学术局面,正是由《唐写本切韵残卷》的印行开启的,所以,陈寅恪发表《从史实论切韵》,第一句说的就是,“陆法言之切韵,古今中外学人论之者众矣”(《岭南学报》第九卷第二期,1950)。如果从这样的一个学术史来看,王国维录写的这一册《切韵》,就不能不说相当珍贵。特别有趣的是,他当年用了最快的速度负责抄写、印刷,以便海内外学界共享,到了六七十年后,仍然惠及学人。1983年中华书局出版周祖谟编的《唐五代韵书集存》,里面仍然收有王国维写录的两种 《切韵》,而1994年台湾的学生书局竟又再版。

三

葛兆光曾在日本关西大学“内藤文库所藏王国维资料”中,发现王国维的未刊书信。王国维在他从上海写给内藤湖南的一封信中,就谈到:“法国巴黎国民图书馆藏唐写本陆法言 《切韵》三种,今夏伯希和以景片寄罗君许,以一时未能景印,手间曾手抄一部,即以付印。今已印成,寄上三部,一请察收。其二本请转交狩野、长尾两先生。”(《王国维未刊书信 (三通)》《清华汉学研究》第三辑2002)这封信本来日期不详,现在也可以推测是在1922年1月28日春节前后。《唐写本切韵残卷》刚刚印出,他就寄给了京都老友内藤湖南、狩野直喜和长尾雨山。

内藤湖南和狩野直喜是京都大学最早的东洋史及中国哲学文学史教授,大名鼎鼎,近年大家谈得比较多。长尾雨山有些特别,最近有人注意到他,但还是不妨说一说。

长尾雨山又名长尾甲,出身于一个有汉学修养的家庭,能书善画,从东京大学毕业后,曾协助冈仓天心筹备创立东京美术学校,1903年辞去东京大学教职,转赴上海,做商务印书馆的编译顾问,在中国一住十二年,认识了上上下下很多中国人,也曾与罗振玉“商榷古今名画”。1914年回到日本,落户京都,和寄寓京都的罗振玉、王国维旧友相逢,少不了往来,罗振玉的《南宗衣钵跋尾》(大阪博文堂1916年)出版,就是由他翻译成日文,卷首还有他用汉文写的序。王国维去世后,他也是用汉文写了一篇《祭王静庵先生文》,还有一首《挽诗》,说王国维“文章发正气,著述照无穷”。由于他在京都过的是悠游自在的文人式生活,吉川幸次郎曾把他和内藤、狩野三个人,称作是京都汉学界在野处士与在朝学者的代表。他唯一的著作 《中国书画话》(筑摩书房1965年),汇集了他有关中国南画、书法碑帖和笔墨纸砚的杂谈,也是在他去世后才出版。

而这次,我在京都大学看到的《唐写本切韵残卷》,是王国维送给京大教授今西龙的。今西龙不仅在上面盖了印,还写下“大正十二年九月十九日王先生惠赠”一行大字。大正十二年是1923年,这一年,王国维从上海移居北京,做清华大学教授,今西龙恰好也是在1922-1924年到北京留学。他们9月见面的时候,王国维就送了这一本书。而在此前的7月下旬,今西龙还拿了纸请王国维写字,王国维写了自己过去作的诗《昔游》六首,王国维去世后,他的京都友人编了一本《王忠慤公遗墨》,这一幅字也在其中。

今西龙是有名的朝鲜史专家,他曾在今朝鲜平安南道、西汉时属于乐浪郡的黏蝉县发现过汉文所刻神祠碑,轰动一时。他的著作有《新罗史研究》《百济史研究》《朝鲜史の栞》《朝鲜古史の研究》等。我并不懂他的专业,但是很愿意在这里借用内藤湖南对他的评价,这是内藤湖南1934年在为他的遗著《百济史研究》写的《序》中,讲的一段话:

朝鲜古史的研究,在我国,大概从相对应的古代就已经开始。最早的正史《日本书纪》就采用了三韩史料,这姑且不说,德川时代,水户编纂《大日本史》,也参照过《东国通鉴》等,如新井白石,还留下日韩古史纪年对照表那样的遗稿,然而,日韩古史对照的研究之兴盛,却是明治以后的事,坪井(九马)、那珂(通世)、白鸟(库吉)、吉田(东武)诸博士都是最热心的人,他们的论文,于明治初期的史学界大有裨益,是不必说的。

据说明治中期以后,这样的研究就告一段落、近乎中绝,要说后起的大家,便有今西博士,一直到大正、昭和,他差不多是独步天下。本来我国的古史研究中,怀疑《日本书纪》纪年的人很多,因此有参考朝鲜古史纪年及其内容、以至于偏向朝鲜古史的倾向,今西博士以他对两国古史的根本性研究和对《三国史记》利用中国史籍等等的研究,改变了过去的研究方法,重视日本古史的记载,从而给两国古史的研究都带来极大变化。他的意见,与我一致的地方很多,所以他从朝鲜回京都,每每到访,跟我谈得也多。

这一段对今西龙的表彰,讲他研究朝鲜古史,而在史料的解读和运用方面,有自己独特的见解,也许能够说明同时代的这几位中日学者,不管研究的具体领域如何,他们考古的方法和他们重建古史的理念,在那个时代,是有一定共通性的。