“清华入学考试一事,却颇有根据”

1929年暑期,7月26日,钱锺书参加了清华大学在上海徐家汇交通大学举办的“自主招生”考试。8月22日,“高考”成绩放榜,钱锺书国文和英文成绩特优,数学15分,总排名第57名,被清华大学录取。但在有关他的几篇重要回忆文章和传记中,都记载为,因为数学成绩低,他是被清华校长罗家伦破格录取的。

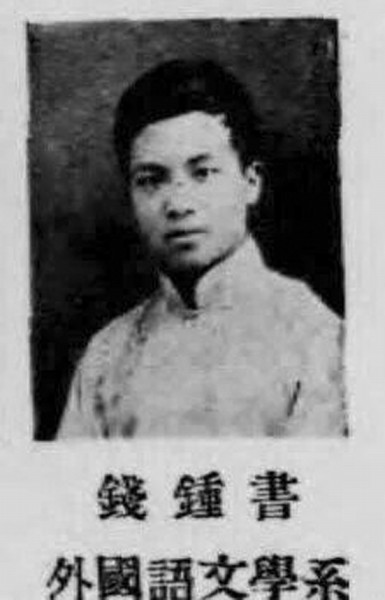

初入清华时的钱锺书

清华同学邹文海《忆钱锺书》一文可能是最早提出“破格”说的:“他的入学考试,有不寻常的经历。因为他算学零分,按例不得录取,而罗志希校长因他英文特优,所以力争破格准其入学。”(《传记文学》1962年6月第1卷第1期)零分之说当然不确。这篇文章影响很大,被之后的很多传记采用。如夏志清《重会钱锺书纪实》(1979年):“可能因为用功太迟,考清华大学,数理考卷不及格(仅拿零分之说,却是谣传),但中英文考卷成绩优异,主持入学考试的教授们曾把钱的考卷呈罗家伦校长请示,数理成绩太差是否应收他。罗校长看了钱的中英文作文,惊为奇才,立即录取。到了大三或大四那年,罗特别召见钱锺书,把这段掌故告诉他,视之为自己识拔的‘门生’。”(夏志清《谈文艺 忆师友》,第136页,印刻出版有限公司2007年版)“大三或大四”的时间也不准确。钱锺书和罗家伦同在清华大学只有一年时间,就是在大一的时候,即从1929年9月至1930年5月(罗家伦1928年8月—1930年5月、钱锺书1929年9月—1933年6月在清华),以后的校长是梅贻琦。

钱锺书自己也承认是“破格”录取的。1980年11月,他随团访日期间,有人又问他清华入学考试是不是零分,他笑说:去年访美,见到两篇以他为研究对象的博士论文,这个传闻也有记载。其实也不是只有零分,而是稍高的15分,不过仍然不及格就是。因为中英文成绩都还过得去,当校长的罗家伦就破格录取,这也是事实。(孔芳卿《钱锺书京都座谈记》,《明报月刊》1981年第1期总第181期)汪荣祖亦有记:“钱先生忆及初进清华时,有一天罗家伦校长忽传话要见,初甚紧张,不知出了何事?文凭伪造乎? 原来是罗校长告知因国文英文俱佳而破格录取事,始感释然。”(汪荣祖《槐聚心史:钱锺书的自我及其微世界》,第11-12页,台湾大学出版中心2014年版)

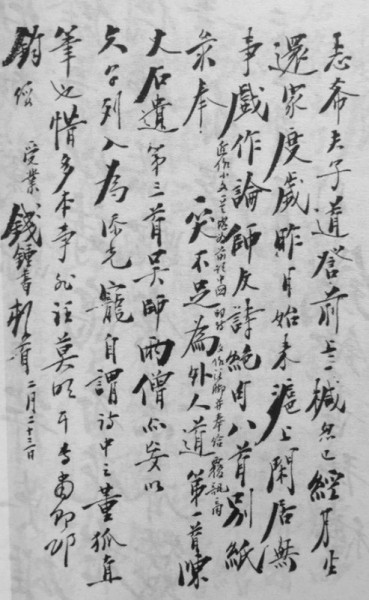

近读《锺叔河师友书札》中钱锺书致锺叔河函(1985年6月24日),钱先生于信中又详细追忆了当年进清华被罗家伦召见的情形,起因是锺叔河复印了邹文海的文章给他:

叔河我兄著席:

得惠寄复印邹君文海遗文,甚感。事冗未遄报为罪! 顷又奉颁精装本张德彝诸公著述,厚锡骈繁,愧无以报,铭心而已。弟血压稍平复,但时起时落,大类市场物价之难稳定,岂天人感应,“圣之时者”乎? 一笑。邹君文弟于六年前访美时见之,在哥伦比亚坐[座]谈时,有出示此文相质询者。所记多失实,如渠先人与寒家无往来;《Johnson’s Dictionary》久已绝版,一九六〇〔年〕左右方有选印本,近始重印,抗战时何从获得? 且卷帙厚重,行旅携读不便。清华入学考试一事,却颇有根据。弟数学试卷仅得十五分,罗校长自阅中文试卷,弟文谬蒙称赏,因调取英文试卷阅之,遂得侥幸。弟报到后二三日,忽获校长室来条叫去,惶骇莫名,斛觫而往,罗公告以经过,弟始知之,罗勉以好自为之,弟深深鞠躬而退。邹君以高年级生,襄助监试,故亦闻此事,记忆未失耳。邹君于一九七〇〔年〕左右逝世,缘悭再面。

草复并谢,即叩近祉

弟钱锺书上 杨绛同候

(一九八五年)六月廿四日

钱锺书虽然自己说是被“破格”录取的,但实际并非如此。根据当时清华录取政策,及当年类似经历进清华的学生回忆,钱锺书进清华,并没有被破格录取是凭自己本事考进去的。钱锺书1929年报考清华时,总成绩并不差。全国报考的有2000多人,录取男生174名,女生18名,第一名严衍诚,第二名就是堂弟钱锺韩,钱锺书第57名。1925年清华学校大学部录取分数线是各科总平均47分,且不考虑单科成绩。到1929年,钱锺书考清华这一年,略有变化:“十八年度外国语文系本科学生录取标准:总平均分数40分以上,国文、英文、算学平均分数40分以上,国文分数45分以上,英文分数45分以上,算学分数5分以上。”(《国立清华大学历年招考本科学生录取标准》,《清华周刊(向导专号)》,1934年第41卷第13、14期)就是说,那一年总平均、国文英文数学三门平均不低于40分,国文和英文要求不低于45分,数学不低于5分。钱锺书的数学显然不低于5分。

清华1929年级校友周培智回忆,当年清华录取标准是,凡是国、英、算三门主科中“有一科目考分在85分以上,一定录取……各科平均分数及格,合乎入学标准,也能录取。”(《五十年前的清华》,《清华通讯》新67期,转自汤晏《钱锺书》,第38页,文化发展出版社2019年版)晚钱锺书一年进清华(1930年)的季羡林回忆,他考进外文系时,数学成绩不到10分,比钱锺书还低。比钱锺书晚三年进清华的郑朝宗说:“钱是个奇才,中、英文作文的成绩很突出而数学仅考了15分,清华大学录取新生规定,一门零分不录取,多亏罗家伦校长破格录取了他。”(《郑朝宗纪念文集》,第384页,鹭江出版社2000年版)钱锺书没有一门是零分,又何来“破格”呢? 吴晗考清华时,数学是零分,没有被北京大学录取,被清华大学历史系录取了,是不是属于“破格”呢? 据清华大学校史馆查明,1931年吴晗以插班生身份考进清华,文史成绩优异,但插班生考试不考数学;吴晗是正常被录取而非破格。(刘惠莉《吴晗“数学考零分、破格进清华”说辨析》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2010年第4期)

那为什么罗家伦要特别召见钱锺书,从而给人造成“破格”录取的印象呢? 首先肯定是因为钱锺书的成绩特殊,悬殊太大了。他特别和钱锺书提及此事,可能是要显示他不拘一格招人才的胸襟,或者得意于清华灵活的招生政策。如无灵活的制度,像钱锺书这样的偏科人才又怎能进入清华呢? 之所以见钱锺书,还有一个原因,和他父亲钱基博可能有关。钱基博在儿子进清华前,也曾是清华学校的教师。1925年9月至1926年6月,钱基博受时任清华校长曹云祥之邀,到清华学校新制大学普通部任国文教授,后来负气离校,学校又几次邀请他返校都未应允。钱基博时为名学者,又有前同事在校,新任校长罗家伦不会不知道的。俟锺书到校,加之国文、英文俱佳,数学奇低,特招之一见,亦为不可。

1934年2月23日,钱锺书致罗家伦函,自称“受业”

此番一见,听君一席话,钱锺书终身难忘“师恩”。感此“奇遇”,他与罗家伦建立了很好的师生情谊,即使清华毕业以后,仍有诗书往还。钱锺书执弟子礼待之,写信自称“门人”“受业”“诗徒”“诗弟子”等,成就了一段佳话。

顺便说一句,钱锺书“高考”这一年数学其实很难,考十几分并不丢人。饶余威 《清华的回忆》:“数学的题目又比我们在教会中学毕业生所预料到的更难。”

“清华大学聘他为教授……这是破例的事”

“梅校长”就是梅贻琦。罗家伦走了后他来接班的,是钱锺书在清华的第二个校长,也是杨绛借读和读研究生时的校长。梅贻琦虽在传统意义的学术上未有重要成就,但在学界的地位和声望很高。他能在清华接连三任校长被赶下台,稳稳做了17年校长(1931-1948),被誉为“清华终身校长”,“在名流济济的清华驾驭群雄并获得长期的支持,足证其不乏过人之处”“在清华成长的关键期,在制度不够健全、特别是政局动荡的非常时期,若非此类人物驾驭局面,清华的发展难以逆料”(刘超、李越《梅贻琦与清华之崛起》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2012年第6期第27卷)。

梅贻琦日记出版后,一个较生动的校长形象展现了出来。比如梅校长喜欢打麻将,喜欢喝酒,酒量还很大,在日记里自己也承认喝酒太多,开展自我批评。其子梅祖彦认为,“先父在外表上给人印象严肃拘谨,非对熟人不苟言笑,实际上他对生活仍是充满热情的”。比如喝酒和打麻将。(梅祖彦《写在本书出版前的几句话》,《梅贻琦西南联大日记》,中华书局2018年第1版)

杨绛晚年在给锺叔河的信中,也追忆了当年在清华借读时梅贻琦的生活细节。比如梅校长“天天”乘着清华新的小汽车进城,给人主婚或证婚,学校的事务大部由秘书长沈履(杨绛堂姐夫)代行:

叔河先生:

久未通音,但我没有欠你信。最近有一位很重视你的老同志对我说:“你好像和锺叔河先生很熟,请你告诉他,梅校长远不像他写的那么好。”这个我也知道,因为当时我在清华借读,清华共有二辆小汽车,一新一旧。梅校长天天乘了那辆新的汽车进城,为人家做主婚人或证婚人,校事一概委诸秘书长。秘书长是行政人才。(例如清华四周空地很多,都是秘书长买下来的。后来清华得以扩张得很大。)秘书长是我的堂房姐夫。堂姊是杨保康。她常带我乘了这辆破车在北京郊区四处游玩(如香山看红叶),保康姐和梅夫人很亲近,常带了我到梅家作客。我是梅夫人喜爱的常客。这都是后来的事了。

我希望你身体健好,阖家幸福快乐。祝双树长青永茂! 象征你家的情况。很羡慕你有朱正般的好友,“难兄难弟”均此不另。

杨绛

二〇一二年四月九日

我今年102岁了!伟大吗?

当然这些都是生活细节、小节,作为民国顶尖学府之一的一校之长,社交应酬在所难免。整个抗战时期,特别是在西南联大时期,说是三校校长轮值做联大常务委员主席,但几乎都是由清华梅贻琦校长一人在主持(张伯苓和蒋梦麟两位校长在重庆任职),直至1946年7月31日联大结束为止。他为清华发展还是做了很多贡献的。据说联大时期,学校配给他一辆小车,当物价飞涨时,他毅然封存了汽车,辞退了司机,安步当车。外出应酬,则以人力车代步。

其实,钱锺书还是要感谢梅校长的。1938年上半年他在牛津大学即将毕业,正在为回国工作发愁,此时西南联大伸出橄榄枝,破格聘任他为教授,正是由老师冯友兰向梅贻琦校长推荐的。即使后来在联大待了一学年后,他“不辞而别”到国立师范学院,清华仍继续给他发聘书,这都是梅贻琦校长同意的。杨绛《记钱锺书与〈围城〉》记:“1938年,清华大学聘他为教授,据那时候清华的文学院长冯友兰来函说,这是破例的事,因为按清华旧例,初回国教书只当讲师,由讲师升副教授,然后升为教授。”(杨绛《记钱锺书与〈围城〉》,第3-4页,湖南人民出版社1986年版)冯友兰晚年回忆强调:“清华不大喜欢请初出茅庐的人,往往是在一个教授在别的学校中研究已经有了成绩,教学已经有了经验之后,才聘请他。”(冯友兰《三松堂自序》,第380页,生活·读书·新知三联书店2009年版)

杨绛先生的信,算是给梅贻琦校长生平增加了一条生动的注脚吧。