编者按:继《沈从文的后半生》《沈从文的前半生》之后,《九个人》是复旦大学教授张新颖又一部人物传记力作。这本小书讲述了沈从文、黄永玉、贾植芳、路翎、穆旦、萧珊、巫宁坤、李霖灿、熊秉明这九个人相异而相通的命运。除了沈从文,其他几位大致可以看作一代人——出生在一九一〇年代至二〇年代前几年之间,到三〇、四〇年代已经成长甚或成熟起来。他们不同于开创新文化的一代,也不同于之后的一代或几代。他们区别性的深刻特征,是新文化晨曦时刻的儿女,带着这样的精神血脉和人格底色,去经历时代的动荡和变化,去经历各自曲折跌宕的人生。这九个人的故事,自然交织进二十世纪中国的大故事;与此同时,却并未泯然其中,他们是那么一些难以抹平的个体,他们的故事不只属于大故事的动人篇章,更是独自成就的各个人的故事。本文摘自张新颖新书《九个人》中《穆旦在芝加哥大学》一篇。

一,寻找穆旦的遗迹

我的行李里面放着两卷精装的《穆旦诗文集》(人民文学出版社,二〇〇五年),虽然是讲课的需要,但也并不是非带不可。我希望在客居的空闲时间重读穆旦诗文,更希望,我能够趁在芝加哥大学的二〇〇六年秋季学期,找到穆旦的硕士论文。穆旦一生写的文章很少,诗和译诗之外的各类文字,仅编成一册,首篇是小学二年级时候的几句话短文。倘若能够找到穆旦在芝加哥大学研究生毕业时候的论文,一定是很有价值的吧。

1952年2月底,周与良获芝加哥大学博士学位

刚到没几天,我就去找Jackson公园,因为穆旦和妻子周与良有张在这个公园的照片。走了很多冤枉路,进入公园的Bobolink Meadow。那里人很少,都是黑人。有一个黑人很远从停着的车里下来,向我这边走,跟我打招呼,我只是向他摆手,继续赶路。他见我不理会,就回车里了。走出公园,看到自己是在63街上。原本我打算要租的房子是在60街,几乎所有的人都说不安全,要是他们知道我一个人走进了63街,怕是更要吃惊不小吧。这次“冒险”也让我在心里感慨,当年穆旦晚上出去打工,凌晨三四点钟回家,上下班都路过黑人区;他常买五美分的热狗,只有黑人居住区才有这么便宜的食品。没想到现在,黑人区和不安全联系得这么紧密了。

很容易就找到了61街穆旦和周与良婚后租住的一处公寓,6115 Greenwood Ave;他们在这里没有住多久,就搬到了5634 1/2Maryland Ave。我从东亚系的办公室走出来,找到后面这个有点奇怪的门牌号,也不过十分钟。正拍照的时候,租住在这里的两个年轻人回来了。我说,你们知道这里曾经住过一个中国诗人吗?这两个美国人一听,非常兴奋,其中一个马上背了几句中国诗,我猜想,那可能是英译的中国古典诗。

接下来找穆旦的毕业论文,却是一无线索。刚开始,图书馆的人告诉我,很简单,电脑上查一下编目就可以了。可是图书馆的编目上没有。图书馆地下A层是放论文的地方,我想,穆旦是英文系的,论文不出英国文学和美国文学的范围,我就在这两大类里一本一本地翻。翻了一下午,全翻遍了,也没个结果。又到英文系去找,英文系存放学生材料的地方也看过了,根本就没有任何穆旦的信息。

这样找来找去,论文没找到不说,被我打扰的人甚至产生了这样的疑问:你敢肯定这个人是芝加哥大学毕业的吗?

还好,多方周折之后,在图书馆特藏部找到了一本学生住址本Student Directory 1950—1951,上面有穆旦一九五〇年到一九五一年的住址,即我已经看过的5634 1/2 Maryland Ave;又找到一本毕业典礼活动安排ConvocationPrograms 1951—1954,在一九五二年六月十三日洛克菲勒纪念教堂举行的毕业典礼的硕士学位授予名单上,写着穆旦的名字。论文还是一点影子都没有。

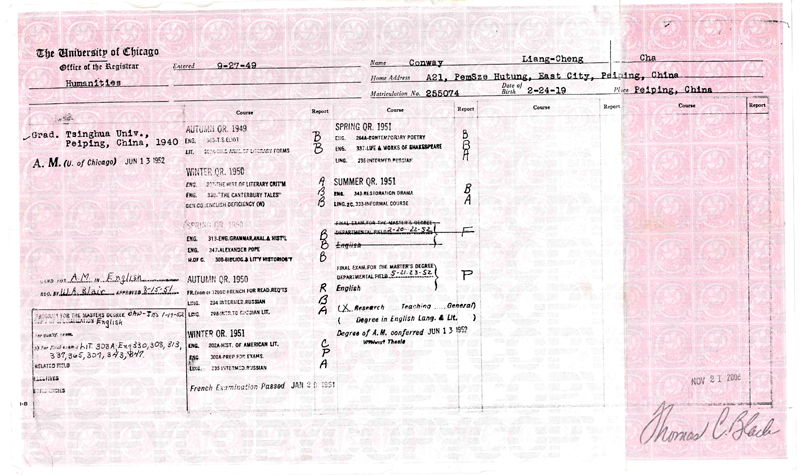

一直陪我查找论文的东亚系博士生丁珍珍,有一天对我说:我要送你一份礼物。我曾经跟她说过,如果能找到穆旦的成绩单,也很好。我只是这样说说,心里并不抱有多大希望。哪里想到她真从登记注册处(Office of Registrar)找到了穆旦的成绩单。

二,穆旦的成绩单

这份成绩单解答了为什么费了那么大的精力没有找到学位论文:穆旦没有做论文。成绩单最后标明:Degree of A. M. conferred Jun 13, 1952, without Thesis. 他选择了考试的方式,拿到了硕士学位。

特别值得注意的是,这里还标明了授予硕士学位的确切时间:一九五二年六月十三日。这个时间,即是上文提到的Convocation Programs所记载的穆旦参加在洛克菲勒纪念教堂举行的毕业典礼的时间。

第一本穆旦纪念文集《一个民族已经起来》(杜运燮、袁可嘉、周与良编,江苏人民出版社,一九八七年)附有《穆旦小传》,称“一九五一年获硕士学位”;后来李方编《穆旦(查良铮)年谱简编》作为《穆旦诗全集》(中国文学出版社,一九九六年)的附录,十年后修订为《穆旦(查良铮)年谱》附录于《穆旦诗文集》,都在一九五〇年这一年项下,称“年末,获得文学硕士学位”;第一部《穆旦传》(陈伯良著,浙江人民出版社,二〇〇四年)《历尽艰难回祖国》一节,也持“一九五〇年年末,……获得文学硕士学位”的说法。有了这份成绩单,这些说法就可以纠正了。

珍贵史料:穆旦在芝加哥大学的成绩单

根据成绩单,穆旦是一九四九年九月二十七日入学的,英文名字是Conway Liang-Cheng Cha。在读期间选修的课程和成绩,依次排列如下:

一九四九年 秋季学期:

T. S. ELIOT B

SOCA. TH. & ANAL. OF LITERARY FORMS B

一九五〇年 冬季学期:

THE HIST. OF LITERARY CRIT’M A

“THE CANTERBURY TALES” B

ENGLISH DEFICIENCY (w) B

一九五〇年 春季学期:

ENG. GRAMMAR, ANAL. & HIST’L B

ALEXANDER POPE B

BIBLIOG. & LIT’Y HISTORIOG’Y B

一九五〇年 秋季学期:

FRENCH FOR READ. REQ’TS R

INTERMED. RUSSIAN B

INTR. TO RUSSIAN LIT. A

一九五一年 冬季学期:

HIST. OF AMERICAN LIT. C

PREP. FOR EXAMS. P

INTERMED. RUSSIAN A

又,一九五一年一月二十九日通过了法语考试。

一九五一年 春季学期:

CONTEMPORARY POETRY B

LIFE & WORKS OF SHAKESPEARE B

INTERMED. RUSSIAN A

一九五一年 夏季学期:

RESTORATION DRAMA B

INFORMAL COURSE A

穆旦的成绩并不算好,B居多,有一门“美国文学史”,竟然是C。所以如此,可以做几个方面的推测:穆旦从西南联大外文系毕业的时间是一九四〇年,到芝加哥大学英文系读研究生,是在九年之后,中间经历多多,一言难尽,不是从学生到学生的单纯生活。但这一点可能不是重要的;还需要考虑的是,穆旦在四十年代就已经写出了足以奠定他在新诗史上重要位置的作品,虽然他还很年轻;当他来到芝加哥读书的时候,在心理上,有意无意间,不太可能把成绩看得特别重,像一个从大学生直接读到研究生的学子那样去计较A和B。我甚至想,他可能根本就没把成绩当回事。

成绩单上很触目的是,最终学位考试(Final Exam for the Master’s Degree),在一九五二年二月二十日到二十二日进行,他没有通过,F。三个月之后,五月二十一日到二十三日,他不得不再考一次,这一次通过了。

熟悉穆旦的人看穆旦的选课,看到他入学第一个学期就选了T. S. 艾略特,不免会心一笑。T. S. 艾略特是穆旦在西南联大时期最热衷钻研的诗人之一(另一个是W. H. 奥登),他那个时候就在课堂上听燕卜荪(William Empson)讲过,自己的诗歌创作也见出明显的影响。一九五一年春季他又选了当代诗歌,也是西南联大时期兴趣的延续。如果我们再往后看,大概从一九七三年开始,穆旦有选择地翻译英美现代诗歌,主要是艾略特和奥登,留下一部遗稿《英国现代诗选》。周珏良在遗稿的序言中回忆:“我特别记得一九七七年春节时在天津看见他,他向我说他又细读了奥登的诗,自信颇有体会,并且在翻译。”(《穆旦译文集》第四卷,人民文学出版社,二〇〇五年,332页)穆旦去世是在一九七七年农历正月初九。对英美现代诗,从青年时期的兴奋接触和钻研,到留学时期的继续学习,再到晚年,在“文革”后期的那个环境里一个人偷偷翻译,乃至生命临终的用心体会,不能不说是沉潜往复、源远流长。

这份成绩单还有一点需要特别注意,就是这个英文系的学生,却一连三个学期选修俄语课,第一学期是B,后面两个学期都是A,还选修了一门“俄国文学导论”,也是A。穆旦在西南联大时期就跟俄语专家刘泽荣教授学过俄语。芝加哥时期,他对俄语和俄国文学的热情,和对新中国的热情存在着紧密的联系。

芝加哥大学的中国留学生组织了一个“研究中国问题小组”,参加的人有杨振宁、李政道、邹谠、巫宁坤等,穆旦也在其中。小组关注新中国成立后的情况,穆旦表现激进。芝大的国际公寓(International House)是大家经常聚会的地方,周与良回忆:“许多同学去那儿聊天。良铮总是和一些同学在回国问题上争论。有些同学认为他是共产党员。我说如果真是共产党员,他就不这么直率了。”(《永恒的思念》,《穆旦诗文集》第一卷,5页)

和穆旦同上俄语课的傅乐淑回忆:“我们同选一门课Intensive Russian,这是一门‘恶补’的课,每天六小时,天天有课……选此一门课等于平日上三年俄文的课。……穆旦选此课温习俄文。每逢作练习时,他常得俄文教授的美评。那时他正在翻译普希金的诗。他对我说:选此课可向俄文老师请教自己读不通的字句,译诗将是他贡献给中国的礼物。在芝大选读这门课程的二十来人中,穆旦是班上的冠军。”(《忆穆旦好学不倦的精神》,《丰富和丰富的痛苦》,北京师范大学出版社,一九九七年,222页)

有了这份成绩单,也就不难理解,穆旦回国以后,何以在短短的几年时间内,就翻译了数量超出一般人想象的俄国文学理论和作品。不仅有季摩菲耶夫的《文学概论》《怎样分析文学作品》《文学发展过程》《文学原理》(这四本书由上海平明出版社一九五三年到一九五五年出版,其实是一部著作,即《文学原理》,前三本书分别是这部著作的三个部分),更有普希金的《波尔塔瓦》《青铜骑士》《高加索的俘虏》《欧根·奥涅金》《加甫利颂》《普希金抒情诗集》《普希金抒情诗二集》(这些书出版于一九五四年到一九五八年,出版者是上海平明出版社,以及后来平明出版社并入的上海新文艺出版社)。

原来穆旦在芝大选课的时候,就想着他将来要“贡献给中国的礼物”。

三,自译诗和写诗

诗人穆旦在一九四八年之后,创作上出现了一个停滞期,这个停滞期包括在芝加哥留学的几年。但是这几年和诗的关系还是有点特殊,特别是一九五一年前后,他把自己过去的多首作品翻译成英文,还在这一年写了两首诗。

一九五二年,纽约出版了一部《世界名诗库》(A Little Treasury of World Poetry: Translations from the Great Poetsof Other Languages, 2600 B. C. to 1950 A. D, New York: C. Scribner’s Sons, 1952),编者是Hubert Creekmore,选了穆旦两首诗:Hungry China (《饥饿的中国》),There Is No Nearer Nearness(《再没有更近的接近》,是《诗八首》的最后一首)。穆旦把自己的诗译成英文,可能源于投稿的动机,翻译了多首,最后选中两首;也可能是先翻译了其中的一部分,选中两首之后受到鼓舞,又翻译了一些。

根据《穆旦诗文集》第一卷,穆旦自译的诗有十二首:

《我》(Myself)、《春》(Spring)、《诗八首》(Poems)、《出发》(Into Battle)、《诗》(Poems)、《成熟》(Maturity)、《旗》(Flag)、《饥饿的中国》(Hungry China)、《隐现》(Revelation)、《暴力》(Violence)、《我歌颂肉体》(I Sing of Flesh)、《甘地之死》(Upon Death of Mahatma Gandhi)。

这十二首诗的写作时间,从一九四〇年到一九四八年,正是穆旦创作成熟和旺盛的时期。他把这些诗挑选出来,精心翻译,这个过程,未尝不可以看作是回头检视自己创作的过程,也就不可避免地带有回顾和总结的意味。

这个重温和检视、回顾和总结,也隐约含有告别青年时代的写作的意思。此时的穆旦,思想上正发生较大的变化,这个变化非常清楚地表现在一九五一年写的《美国怎样教育下一代》《感恩节—可耻的债》两首诗中。强烈的社会政治意识不加掩饰地表现在对美国资本主义的批判之中,这与对新中国的憧憬和热情恰是一体两面。

穆旦与妻子周与良

早在一九五〇年,穆旦就开始办理回国手续,因为周与良读的是生物学博士学位,“当时美国政府的政策是不允许读理工科博士毕业生回国,文科不限制。良铮为了让我和他一同回国,找了律师,还请我的指导教师写证明信,证明我所学与国防无关”(周与良《永恒的思念》,《穆旦诗文集》第一卷,6页)。直到一九五二年,美国移民局才批准他们回香港。十二月,他们离开美国,一九五三年一月,经深圳到广州,再去上海。二月末到北京,在等待分配期间就投入《文学原理》的翻译。五月,教育部分配穆旦到天津南开大学外文系任副教授。

四,“我们的家总是那么热闹”

穆旦长子查英传在二〇〇六年十月十八日给笔者的信中,说:“我父母在芝大的日子是他们一生最快活的时候。”这,无论如何是当年急于回国的穆旦料想不到的。

穆旦和周与良一九四九年十二月在佛罗里达州的一个小城结婚,婚后住在芝大校园附近的公寓,来往的朋友很多,周末聚会,打桥牌,跳舞。他们还常去数学系教授陈省身家里玩,美餐。穆旦待人以诚,大家都喜欢他,周与良说:“我们的家总是那么热闹。”(《永恒的思念》,《穆旦诗文集》第一卷,4页)

一九七三年四月二十九日,在南开大学图书馆上班、每天提早半个小时去打扫厕所的穆旦,接到校方通知,在有关人员的“陪同”下,到第一饭店去见了美籍数学家王宪钟。这是二十年来第一位从美国来访的老友,穆旦赠送一册一九五七年出版的《欧根·奥涅金》。一九七五年十月六日,芝加哥大学时期的朋友邹谠、卢懿庄夫妇来天津,穆旦也只能到天津饭店去见他们,日记中记:“下午五时到达,同到鸭子楼晚餐(每人十元餐费),后到旅舍又谈一小时而归。”(《日记手稿(4)》,《穆旦诗文集》第二卷,306页)

我在芝加哥大学东亚系讲穆旦诗的那次课上,注意到学生从图书馆借来的书,其中一本薄薄的《穆旦诗选》(人民文学出版社,一九八六年),扉页上有题签:“母校芝加哥大学东亚图书馆留念 周与良赠 一九九二年六月二十五日”;另一本《穆旦诗全集》,也有题签,是几年之后查英传赠送的。

二〇〇六年十二月二十一日

本文摘选自《九个人》,张新颖著,译林出版社2018年6月出版