杨绛,本名杨季康,1911年7月17日生于北京,中国著名作家、戏剧家、翻译家,是著名作家、文学研究家钱锺书的夫人。1932年到清华借读,1933年至1935年在清华大学外国语文研究所读研究生,1949年至1952年在清华大学外语系任教。她通晓英语、法语、西班牙语,由她翻译的《唐•吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作,到2014年已累计发行70多万册;她早年创作的剧本《称心如意》,被搬上舞台长达60多年,2014年还在公演;93岁出版散文随笔《我们仨》,风靡海内外,再版达一百多万册;96岁出版哲理散文集《走到人生边上》,102岁出版250万字的《杨绛文集》八卷,104岁出版270万字的《杨绛全集》九卷本。

2011年清华百年校庆之际,百岁高龄的杨绛先生寄来了祝福母校的贺词。是的,杨绛与清华同岁,清华今年105岁,杨绛也是。她与清华,不仅有着年龄上的巧合,她还在这里读书、学习,完成了研究生学业;在这里遇到了一生的伴侣钱锺书,从相遇、相知到相恋,携手走过六十余载漫长而精彩的岁月;她时刻惦念着清华园,把这里当作自己的精神家园,生日时来清华吃一碗长寿面,也让她感到满足和快慰;为了支持母校的发展,她把自己和钱锺书全部著作的稿酬都捐赠给清华,以激励后辈学子成为像他们一样“好读书”的人。

清华园一见锺书定终身

1931年“九一八”事变之后,各地民众纷纷要求抗日,反对国民党的不抵抗主义,杨绛所在的东吴大学也不例外。后来,东吴大学因学潮停课,开学无期,杨绛便与几名同学一起北上转学。由于当初考大学的时候,杨绛一心一意要报考清华大学外国语文系,但因南方没有名额而不得不转投东吴大学。此次北上,在好友蒋恩钿的帮助下,杨绛毅然放弃已经考取的燕京大学学籍,做了一名清华外文系的借读生。

人们常说“姻缘乃天定”,杨绛的到来,似乎冥冥之中注定了她与钱锺书的结合。1932年3月的一天,“与众不同”(钱锺书语)的杨绛和眉宇间“蔚然而深秀”(杨绛语)的钱锺书在古月堂门口相遇,只匆匆一面,竟彼此难忘。在二人被告知对方已订婚或已有男友之后,钱锺书急切地约杨绛第二次会面,见面后的第一句话就是:“我没有订婚。”杨绛说:“我也没有男朋友。”虽然,此刻的杨绛并没有对钱锺书一见倾心,但是从此二人鸿雁传书,钱锺书的信“越写越勤,一天一封”。这样的通信直至钱锺书放假回家而终止,那时杨绛留在清华补习备考,觉得“难受了好多时”,才惊觉自己恋爱了。

尽管已坠入爱河,但杨绛依然保持着清醒的头脑。虽然她期盼与钱锺书做同学,但自认为暑假报考清华研究院还不够格,须加紧准备,留待下年再考,因此先到上海做小学教员,后因注射防疫针过敏,不得不弃职养病。其间,钱锺书给她写信,仍希望她本年投考清华研究院,但杨绛因病未回信。钱锺书以为杨绛不再理他,“辛酸一把泪千行”地做了许多伤心的诗:“巫山已似神山远,青鸟辛勤枉探看。”“如此星辰如此月,与谁指点与谁看!”等。杨绛得知后很感动,又恢复和他通信。1933年的冬天,二人正式订婚。从此以后,天涯海角,相濡以沫,共同走过风风雨雨六十余年。

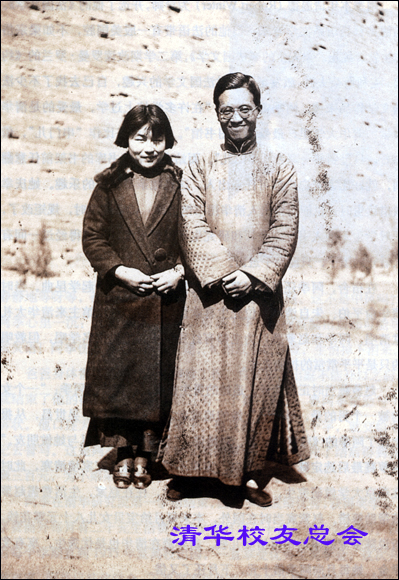

1934年4月2日至9日,钱锺书从上海来看望正在清华读研究生的女友杨绛,两人在北京郊区周游。

杨绛1933年考取了清华外文系的研究生,本有三年学业,但1935年钱锺书考取了英庚款,她便提前一年完成学业,与丈夫一起赴英留学。

1950年清华校庆日,钱锺书一家三口摄于清华大学新林院7号。

最爱清华图书馆

早在1932年,杨绛做借读生时,就爱上了清华大学的图书馆。她曾在《我爱清华图书馆》一文中提到图书馆“墙是大理石的,地是软木的,楼上书库的地是厚玻璃,望得见楼下的光”,赞其“称得上一个雅字”。那时候,出入图书馆是自由的,连她这样的借读生也能随意进出书库。但是第二年规矩就不同了,只允许教师和研究生进书库。好在1933年夏天,杨绛考上了清华大学外国语文系研究所,做了研究生,可以继续徜徉在书海之中。其实,那时清华新盖了女生宿舍楼静斋,研究生是一人住一间房,完全可以在寝室中读书,但是杨绛依然爱去图书馆。她有个极为有趣的比喻:把读书比作“串门儿”,借书看只是去某某家串门儿,而站在图书馆书库的书架前任意翻阅,就好比家家户户都可任意出入,这是唯有身经者才知道的乐趣,而《我爱清华图书馆》中所介绍的“清华的阅览室四壁都是工具书,各国的大字典、辞典、人物志、地方志等等,要什么有什么,可以随意翻阅”,又是怎一个自由了得?所以杨绛最爱清华图书馆,并且她敢肯定,钱锺书最爱的也是清华图书馆。

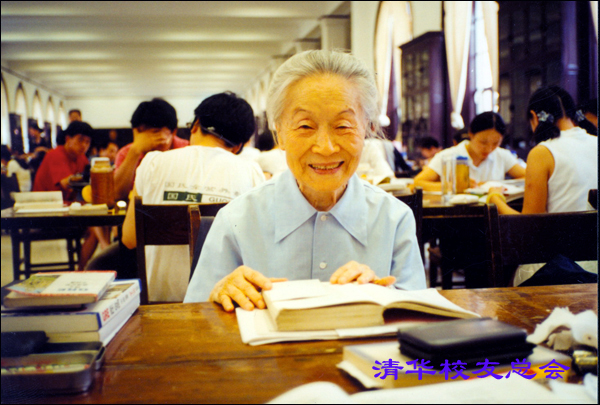

2001年夏,杨绛在清华度过她的91岁生日。图为她在清华图书馆参观时留影。

九十岁生日到清华“避寿”

古人云:“仁者寿。”钱、杨夫妇皆为“仁者”,二人从不做生日。但是在2001年杨绛九十寿辰之际,却不断有人打听她生日怎样安排。为了躲避这些“热心人”,杨绛选择回到清华“避寿”。

时任清华校友总会总干事的承宪康负责全程接待,他问杨绛对回校安排有什么需要,杨绛说:“这次回母校住,一,不麻烦学校,你们都很忙,不要你们陪。我是学校的老人,工字厅、古月堂、荷花池我都很熟。二,这次所有费用,住宿费、餐费,全要自付。”当时承老师只当作客气话。回清华的第二日,承老师陪杨绛参观了图书馆,当她看到30万册线装书保存完好时,露出了欣慰的笑容。生日当天,杨绛没有惊动学校领导,只与吴学昭、周晓红(法律顾问)、承老师、郭樑一起享用了寿面。后一日,杨绛提出要提前回家整理《钱锺书手稿集》,当承老师到招待所结账时,才发现杨绛早已把住宿费、餐费结清了,管理员说杨先生坚持一定要自己付。

杨绛先生的九十寿辰就是这样在清华园安安静静度过的。

好读书与“好读书”奖学金

杨绛一家三口都好读书。在她小时候,父亲问她:“阿季,三天不让你看书,你怎么样?”她说:“不好过。”“一星期不让你看呢?”她答:“一星期都白活了。”长大后更是如此,在东吴大学读书期间,她每晚常在阅览室里一人独坐一隅,与书为伴。1932年到清华借读、1933年考上清华研究院以及1949年解放后到清华任教期间,她课业余暇最大的消遣就是读书。钱锺书更是嗜书如命,他一进清华就立志“横扫清华图书馆”,阅尽清华藏书。与其说他是读书,倒不如说是吃书。一位同学记得,钱锺书一周读中文书,一周读英文书。每个周六,他把读过的书整理好,抱去图书馆还,再抱一堆回来,阅读速度之快,文意理解之深,令人叹为观止。而且他读书还有个癖好,就是喜欢用又黑又粗的笔画下佳句,又在空白处加上自己的评注,以致后来有同学后悔没有细读他的所画所评。杨绛曾在《我们仨》一书中回忆,钱锺书几乎把所有的假期时间用来读书,以至于“在清华待了四年,连玉泉山、八大处都没有去过。”后来到英国牛津大学留学期间,他更是把精力都花在学校的博德利图书馆,自喻是一只东方蠹虫,要在图书馆这座“饱蠹楼”里畅饮饱餐。他们的女儿钱媛自幼受父母影响也是好读书之人,并且把一生献给了教育事业,她所编写的英语文体学教科书具有很强的科学性和实用性,得到高校学生和教师的广泛阅读。

2001年9月7日,“清华大学好读书奖学金”捐赠仪式在主楼接待厅举行。90高龄的杨绛先生出席捐赠仪式。

2001年,90岁高龄的杨绛将钱锺书和她的稿费及版税捐赠给母校清华大学,设立“好读书”奖学金。在“好读书”奖学金捐赠式上,杨绛说了三句话:“在1995年钱锺书病重时,我们一家三口共同商定用全部稿费及版税在清华设一奖学金,名字就叫‘好读书’,而不用个人名字;奖学金的宗旨是扶助贫困学生,让那些好读书且能好好读书的贫寒子弟,能够顺利完成学业;期望得到奖学金的学生,永记‘自强不息、厚德载物’的清华校训,起于自强不息,止于厚德载物,一生努力实践之。”十五年间,受助学生多次到杨绛先生家登门拜访,向先生汇报他们读书、学习的情况,年龄相差七八十岁的老学长与青年学子亲切交谈的画面温馨而静好。

在杨绛先生105岁寿诞之际,获得奖学金的学生纷纷写信表示祝贺与感谢,一位同学这样写道:

读书对于我们来说,更希望成为一种习惯,让它去滋养我们的一生,在自己的行业里焕发夺目的光彩。看到另一种世界和人生,只有书籍能够做得到。

现代网络深入人心,更显然沉下心思读书会越发不易,但道阻且长,不代表不去上下求索,毕竟这是最美的道路,您是先行者,更是榜样!

2007年12月8日,杨绛先生和“好读书奖学金”部分获奖同学交流。

近年来,杨绛先生在北京三里河的寓所深居简出,生活简单而规律。她早就借翻译英国诗人兰德那首著名的诗,写下自己无声的心语:“我和谁都不争、和谁争我都不屑;我爱大自然,其次就是艺术;我双手烤着生命之火取暖;火萎了,我也准备走了。”

2016年5月25日凌晨,105岁的杨绛先生平静地离开了我们,“我们仨”终于团聚了。