北京航空航天大学供图

中国共产党党员、中国科学院院士、北京航空航天大学航空科学与工程学院教授高镇同同志,于2025年1月21日5时20分因病医治无效,在北京逝世,享年96岁。

高镇同同志1928年11月15日出生于北京,祖籍江西都昌。1950年毕业于原北洋大学航空系,毕业后任教于清华大学,1952年随清华大学等院校组建北京航空学院(现北京航空航天大学)。长期担任材料力学实验室主任、固体力学研究所所长等职务。我国著名的结构疲劳专家、教育家,1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

高镇同同志毕生致力于航空事业,在飞机结构疲劳领域取得了开创性成就,培养了包括6名两院院士、100余名博士及博士后在内的一大批航空航天教学科研领域的杰出人才。曾获国家科学技术进步一等奖、国家技术发明二等奖等奖项。他热心公益,多年来累计捐献二百余万元善款并设立了高镇同奖学金,获国家民政部“爱心捐助奖”等荣誉称号。

去年11月,在广东珠海举行的中国航展上,一架架先进的国产战机炫酷登场、呼啸蓝天,让现场和屏幕前的人们无不热血沸腾。

在一代代国产飞机背后,有一群为战鹰“保驾护航”的人。我国飞机结构寿命可靠性领域的开拓者和奠基人高镇同院士,就是其中富有代表性的一位。

他长期担任北航材料力学实验室主任、固体力学研究所所长等职务,1991年当选为中国科学院学部委员(院士),他的1项科研成果获国家科技进步一等奖、2项获国家科技进步二等奖、2项获国家技术发明二等奖。

他被誉为“永远不知疲劳的结构疲劳专家”,开创性地建立了航空结构寿命可靠性理论,提出了我国的飞机结构寿命预测理论。他桃李满天下,培养出100余名博士及博士后,其中六位学生成为了两院院士,创造了“一门六院士”的佳话。

他与厂所合作建成的现代化飞机结构寿命可靠性专家系统成功应用于歼击机、强击机、轰炸机、运输机等20余种机型、数千架飞机定寿延寿,将使用寿命从1000多小时延长至3000小时,为我国航空飞行安全保障做出了重大贡献。

他在国内外享有盛誉,被国际赞誉“为中国和世界都做出了重大贡献”,当属本世纪结构可靠性研究领域最有影响和世界领先的科学家之一。

他淡泊名利、热心公益,把150多平方米的院士楼大套让给别人,始终住在70平方米的老房子里,个人捐助资金超过200万元,而自己生活简朴,一件毛衣穿十几年……

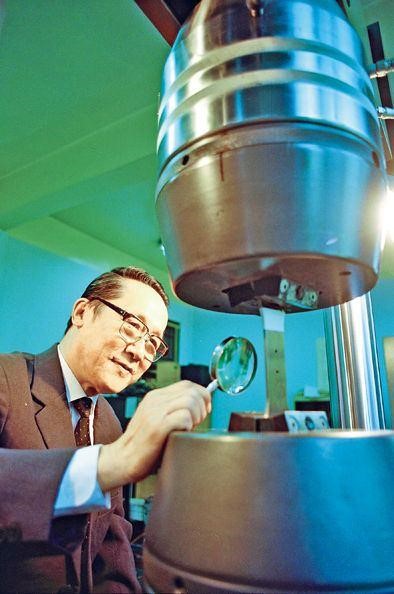

1982年,高镇同观察试件疲劳裂纹扩展过程。北航宣传部供图

当高镇同院士逝世的消息传来,潮新闻带你回顾这位“大先生”的传奇一生。

为圆航空报国梦,他放弃了清华大学

高镇同原籍江西省九江市都昌县多宝乡西高村。父亲高耀堂(1887—1976)从小在私塾接受启蒙教育,后毕业于两江优级师范学堂(南京大学前身),曾在湖北省教育厅、北京大学女子文理学院工作过,还曾与鲁迅先生同时供职于民国政府教育部。

1928年11月15日,高镇同出生于北京西单小沙果胡同一个四合院。“七七事变”爆发时他才9岁。高镇同回忆,小学大门对面就是一个日军军营,他和同学们每天上下学都能看到日本兵在街上横冲直撞。为了安全起见,学校不得不在新开了一个后门,高镇同和同学们上学便从后门进出。

当时,日军的轰炸机、战斗机,经常凌空穿越北京。从小目睹丧权辱国、百姓流离失所之苦,幼小的高镇同心中萌生了强烈的爱国情。“中国要强,要航空报国,必须要有好飞机。”

1946年7月,在连跳两级后,高镇同高中毕业报考清华大学航空系,因总分不够,被调剂到其他系。立志学航空的高镇同拒绝调剂,转而选择了国立北洋大学(现为天津大学),终于圆了学航空的梦想。

但旧中国没有航空工业,“学航空的毕业就失业”,同届航空系学生原有20多人,到1950年毕业时只剩4人,其中一个是高镇同。他选择留校任助教。1951年5月,北洋大学航空系划归清华大学航空系,他来到清华大学任教。

1952年,高镇同调入新中国第一所航空航天高校——新组建的北京航空学院,一干就是60多年。

1957年6月,北京航空学院第一届毕业生合影,二排左一为高镇同。北航宣传部供图

永不疲劳的疲劳专家,“这辈子没有白干”

北航建校初期,高镇同负责材料力学实验室建设,仅用两年时间开设出“材料力学”全部实验课程,还自主设计制造国产第一台光弹性仪,研制出第一枚电阻应变片。

1954年,英国两架客机先后失事,56人遇难,后确认为机身疲劳破坏。关于此次事故的报道引发了高镇同的关注。

“疲劳破坏具有隐蔽性,在没有明显先兆的情况下,飞机会突发性凌空断裂解体,危险性极大。”1958年,高镇同率先在学校开始机身疲劳试验研究。

高镇同于1952年采购的纯弯曲疲劳试验机。北航宣传部供图

1970年,一架直升机在河北邯郸坠毁,机上7名战士全部遇难。在国家领导人的指示下,事故调查小组成立,高镇同成为小组成员。经调查,坠毁原因被确认为直升机旋翼系统轴颈疲劳破坏。

自新中国成立至20世纪70年代,我国生产的大量飞机都未曾给出使用寿命,使用中有很大盲目性,机毁人亡的事故时有发生。进行飞机结构定寿、延寿和抗疲劳设计,保障飞行安全,已刻不容缓!

当时发达国家是每个机种提供5架飞机做实验,而我国由于经费的限制,只能提供一架。高镇同他们要用一架飞机的试验数据得到与五架一样的安全寿命数值,而每架飞机每次飞行的环境、起落的力度、飞行员驾驶习惯的不同,导致同一型号每架机体的寿命年限也长短不一。要完成这项任务,简直就是天方夜谭。

怀着强烈报国心的高镇同在实验室里一遍遍测试飞机构件的“疲劳寿命”,拿着放大镜仔细端详构件孔洞因疲劳断裂的演化过程。

这成为高镇同一生不懈奋斗的目标。

在高镇同指导下,航空系统18家单位实施了一系列测试工程,经过10余年努力,不仅为我国飞机定寿、延寿和结构可靠性设计提供了基础数据,还培养了一批疲劳领域专家学者。

高镇同指导学生傅惠民进行科学研究。北航宣传部供图

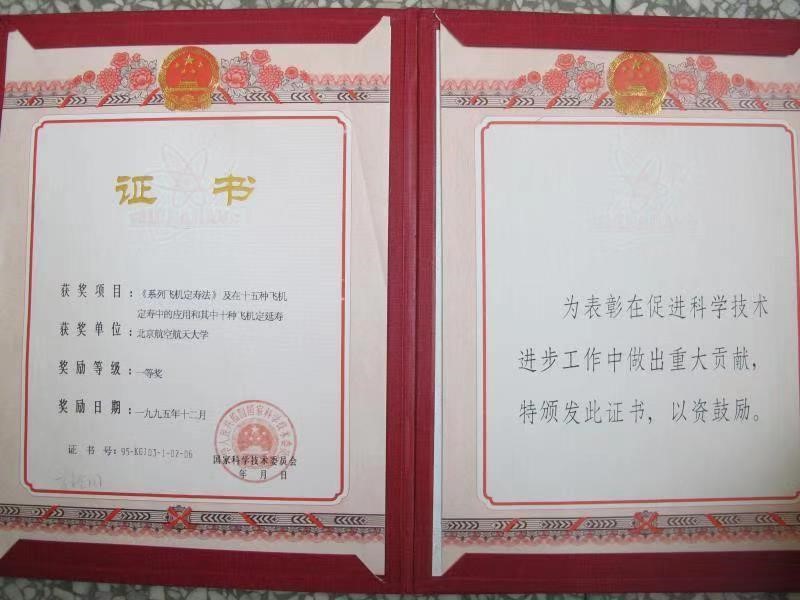

到1993年,我国数千架相关飞机的使用寿命已经从1000多个小时延长至3000小时。1995年,飞机定寿延寿技术获国家科学技术进步一等奖。

1998年的一天,陕西某地山区,国产中型运输机运-8在进行疲劳试验。在高镇同指导下,对载荷施加到107%时,机体开始吱呀作响;加到108%时,机翼根部整个断裂,控制精准。通过试验,运-8的疲劳寿命从过去1.2万飞行小时、8000个起落,提高至2万飞行小时、1.1万个起落,使用寿命大幅提升。

应用高镇同所创方法进行定寿、延寿的数量庞大的国产运-7、运-8等飞机,在100余条航线上飞行了数百万小时,30余年结构从未发生疲劳破坏事故。

2018年,90岁的高镇同退休。永不停歇的他,被人们誉为“永远不知疲劳的结构疲劳专家”。

“实践表明,定寿定得准、维修到位、管理得当,飞机才飞得安全。”谈起这些成绩,高镇同很欣慰,“我这辈子没有白干。”

1995年,高镇同获得的“国家科学技术进步奖”一等奖证书。北航宣传部供图

“高先生在疲劳试验方面是国内‘第一把手’。他搞什么都很严谨,80多岁了还和学生一起搞科研。”南京航空航天大学教授、中国超声电机奠基人赵淳生院士说,“他的研究不仅局限于飞机,还带动了桥梁、汽车等方面的疲劳研究。”

高镇同的原创性成果也收获了国际同行的赞誉。2008年,在他八十大寿之际,美国密歇根大学教授Jwo Pan特意写信表达敬意:“以您所取得的研究成就,当属21世纪结构可靠性研究领域最有影响力和世界领先的科学家之一。”

辛勤耕耘60多年,“我的目标是让学生超过自己”

北航有2200多位专任教师、20多位院士。2017年10月28日,北航首届“立德树人成就奖”颁给时年89岁的高镇同。

“40位评委一致推荐高先生。”北航人事处处长谭华霖说,“高先生数十年如一日传道授业、辛勤耕耘,是名副其实的塑造学生品格、品行、品位的‘大先生’。”

20世纪80年代初,出国之风盛行。很多在法、日、英等国发展的研究人员在高镇同劝说下回到北航,高镇同说要始终牢记“宁恋家乡一捻土,勿惜他国万两金”。

名师出高徒。在高镇同教过的学生中,钟群鹏、陶宝祺、王浚、谭建荣、张福泽和闫楚良六位学生成长为院士,创造了“一门六院士”的佳话。另外,还有傅惠民和杨嘉陵两位学生入选“长江学者”。

“老师带学生,如果一代不如一代,国家就兴旺不起来。”谈起学生,高镇同一脸自豪,“我的目标就是努力使学生超过自己。”

20世纪80年代末,一名叫王洋的学生引起了高镇同的注意,觉得他总是面色苍白,似乎是营养不良,高镇同赶紧买了两袋奶粉拿给他,要知道在当时奶粉是一般人吃不起的营养品。

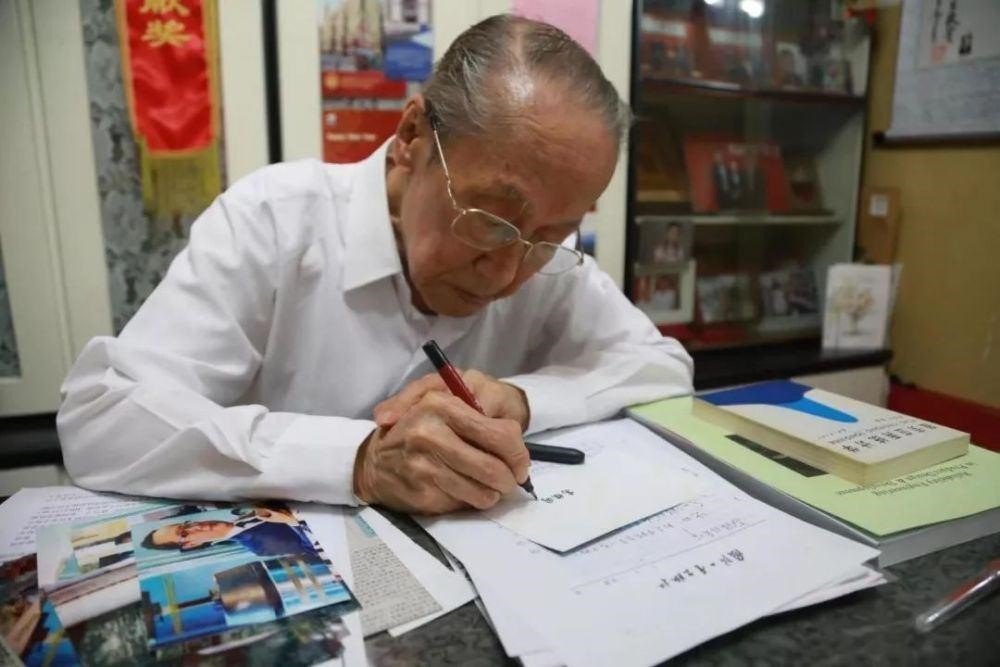

从那时起,高镇同开始大量地资助学生。他有本厚厚的名册,上面有209人次的资助记录。高镇同说这只是一个备忘录:这次给了这个学生,下一次给别的学生,均匀分配。

高镇同的学生闫楚良,45岁时才开始攻读博士,在高镇同指导下攻克了飞机疲劳载荷谱的难题,获国家科技进步二等奖,2015年跻身中科院院士行列。

为了让学生能超过自己,高镇同带学生做的研究总是把学生列为第一作者:“我没有必要放在第一位。把学生的名字放前面,对他们有利,也是对他们精神上最大的鼓舞。”

高镇同狭小居室的客厅。新华每日电讯记者 李斌 摄

拒绝搬入院士楼,身居陋室却热心公益

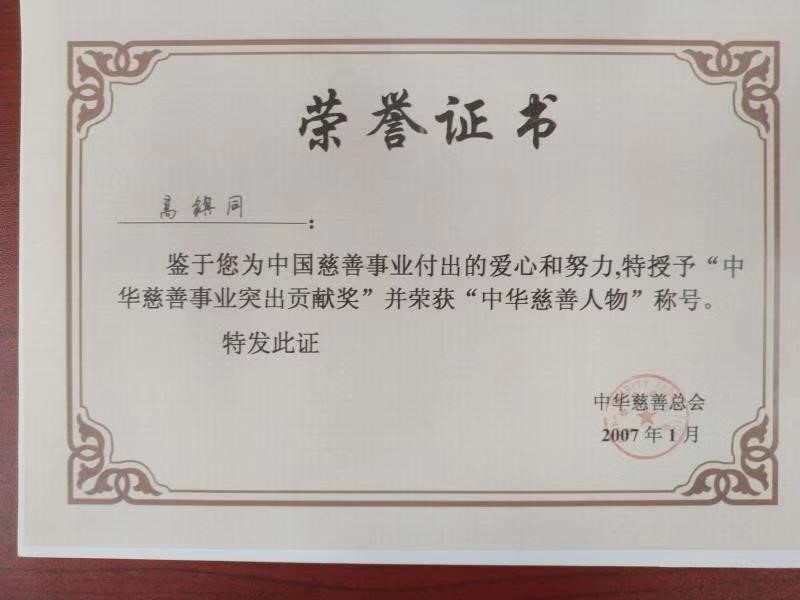

“人民教师”“中华慈善事业突出贡献奖”……高镇同狭窄书房的书柜上,两条红色条幅格外醒目。70平方米的屋子内陈设简单、家具陈旧,狭窄的书房里,书桌与书柜间只能容下一把椅子。

2001年,北航建了院士楼,要分给高镇同一套150多平方米的大房子,但他多次婉拒:“我居住条件可以了,两个人够住,大房子应该留给更需要的同志。”

在20世纪八九十年代,高镇同在学校的住房仅8平方米左右,但这间“老师的小屋”却成为学生们最难忘怀的地方——傅惠民做研究生时就经常和高先生围坐在小屋内一张四方书桌旁讨论问题,“我晚上找高先生,常常看到书桌上和床边堆满了书和资料,桌上的材料过几天就换一堆。”

高镇同在自己书房。新华社记者 夏子麟 摄

一件毛衣穿了十几年,吃饭有时就是青菜豆腐……高镇同生活简朴,对需要帮助的人却毫不吝惜:学校科研经费少,他就拿自己的课题经费贴补所里,给年轻老师发奖金,鼓励他们钻研业务;企业的飞机定寿经费有限,他作为定寿顾问,总是象征性地收点费用甚至是无偿为企业提供技术咨询;从20世纪80年代就开始扶贫助学,持续资助贫困生。

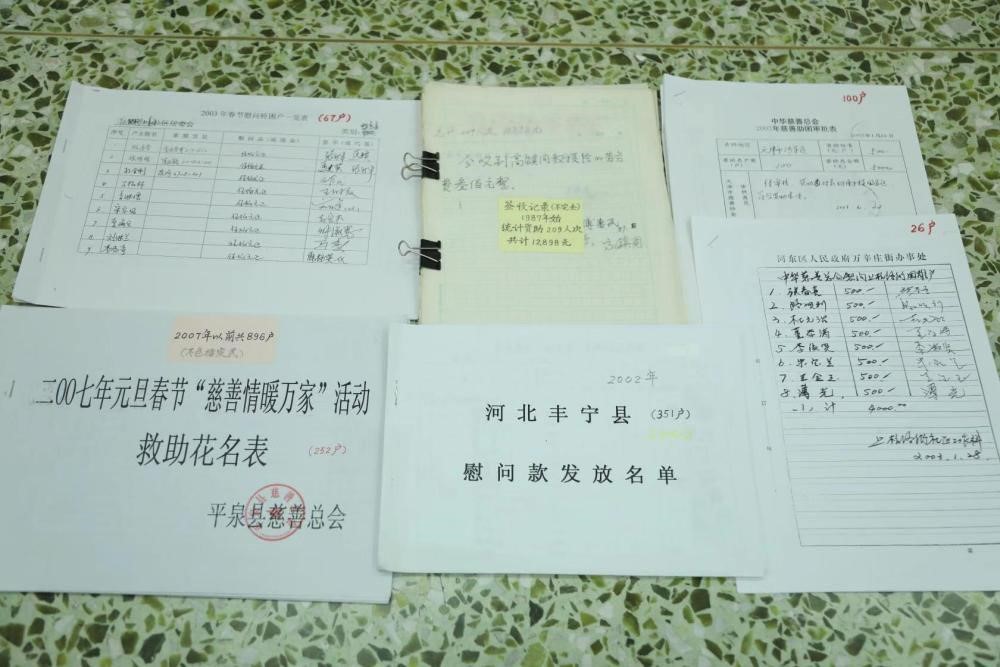

北航档案文博馆内,保存着高镇同从20世纪80年代至今各种捐赠的收据和感谢信,其中几本收据上印有800多人收到善款时摁下的手印;另一叠厚厚的收据记录了1987年至1995年他209人次资助学生的情况,一次少则三五十元,多则几百元。

“父亲生活上有点过于节俭了,太‘苦行僧’了,衣服后背都有洞了,觉得还能穿。”高镇同长女高艾达说,“20世纪80年代,周围大多数人家都有电视机了,我们家就不买。”

部分高镇同捐助款项的发放名单。新华每日电讯记者 李斌 摄

向中华慈善总会捐36万元、向北京市慈善协会捐23万元、给《希望书库》捐3.5万元、为印度洋海啸难民捐3万元、为江西瑞昌地震灾民捐款6万元、汶川大地震交纳特殊党费2万元……2000年后,高镇同的资助对象又扩大到社会群体,他不断从工资和奖金中拿出钱,捐给孤寡老人、残疾人、孤儿等困难群体。

“我是从贫困中过来的,再看到贫困过意不去。”高镇同曾作诗表明心迹,“攀越青山戏海河,世间乐趣何其多。琴棋书画皆称道,为善最乐且自得。”

因为多次捐款,中华慈善总会工作人员认为高镇同家应该很富有,直到有一次上门帮助办理捐款才发现高镇同住在狭小的居所里,除了书和一堆飞机模型,没有任何值钱的家具。

高镇同获得的“中华慈善人物”称号荣誉证书。北航宣传部供图

“捐给别人,怎么不借给我们点儿?”高镇同不断的捐赠引来有些亲友质疑,有人跟他借钱创业,要钱修祠堂,他摆手拒绝:“我是救急,要是你吃不饱饭,穿不上衣,肯定优先。”

2018年11月,高镇同90岁生日之际,他捐出北航授予他“立德树人成就奖”的100万奖金中的90万设立“高镇同基金”,2019年又将剩余10万奖金和另外20万收入放到一起纳入基金,用于扶贫助学。30多年来,他累计捐款超200万元。

70岁后,高镇同开始写诗,直言“前半生用左脑过度,头发晕,写诗可以锻炼右脑,人脑应平衡发展。”现在,他已出了一本诗集《诗话人生》,不少诗歌寄托了老人的爱国情怀,如2002年赴旅顺口观光,看到碑文上记载的日俄战争历史,他以诗《勿忘国耻》铭记:“俄日相争殊死杀,硝烟弥漫我中华。直逢解放复兴日,奇耻大辱方洗刷。”

高镇同院士学术思想座谈会。北航宣传部供图

(参考资料来源:新华每日电讯、央视新闻、北京航空航天大学官网、北京日报客户端)