编者按:11月1日是国立西南联合大学(简称“西南联大”)校庆日。这所蜚声海内外的大学位于云南昆明的西北郊,校舍由一排排兵营式的灰黑色平房组成,泥坯墙、茅草屋顶。可谁能想到,这样简陋的茅草房竟然出自著名建筑学家梁思成、林徽因夫妇之手。

但就是在这些低矮的茅草房里,在硝烟与炮火声中,西南联大弦歌不辍,时至今日,仍让人追怀不已。

西南联大校门。

1938年4月,北京大学、清华大学、南开大学在湖南长沙组成的“国立长沙临时大学”西迁至昆明,改称“国立西南联合大学”。

这一年,留德博士李宪之34岁,在清华大学地学系教书已两年,随迁至昆明后任西南联大地质地理气象学系教授。

这一年,31岁的赵九章在德国柏林大学取得气象学专业博士学位,学成归国。

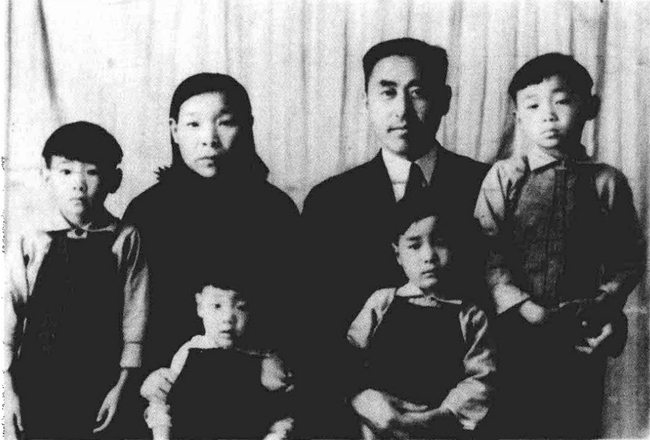

1943年,赵九章一家在昆明惠家大院住房前合影。

炮火临春城 师生度日艰

“为了省钱,我们一家人住在乡下莲德镇小街子,离学校很远。全家七口人,全靠父亲的工资维生,经济上很紧张。”李宪之之子李曾中回忆说,为贴补家用,父亲将自己从国外带回来的毛衣也卖掉了。

1943年初,赵九章一家搬到昆明郊外的惠家大院。搬家时,他们一家全部的家当只装了一辆小马车。理学院时任院长吴有训教授说:“看到九章搬家时那点东西,我就难过得要掉眼泪!”

“那时我们家真是穷得叮当响,爸爸的薪水只够糊口,别的什么都顾不上。我妹妹出生时,一件衣服都没有。妈妈把没法补的长筒袜剪开,拼成她的第一件衣服。”赵九章长女赵燕曾说。

当时联大师生的生活都异常窘迫,为了维持生计,教授们不得不卖衣、卖字、卖书。闻一多挂牌治印、吴晗忍痛卖书、朱自清卖文稿……都载入了西南联大的校史。

学生们住的是大通铺,一间宿舍里挨挨挤挤地摆放20张双层床,住满40个学生,没有多余的地方摆书桌;窗户是方洞嵌上几根木棍,雨大斜飘时要打伞遮着;吃的是砂粒、稗子、鼠屎俱全的“八宝饭”。全校一半以上学生都在校外兼差,半工半读。

当时主持校务的梅贻琦先生在1942年写的《国立西南联合大学要览》中对学生生活情形有如下描述:本校学生大多数来自战区,生活至为艰苦。全校学生2800余人,持贷金及补助金生活者,达十分之七八,但贷金仅勉敷膳食。年来昆明物价高涨,以较战前约在百倍以上。

生活至艰外,联大师生还有一段刻骨铭心的共同记忆——跑警报。

1938年秋,日本飞机开始对昆明进行空袭,春城失去了往日的美丽与平静。在此后的几年中,跑警报就成了联大师生生活的一部分。

汪曾祺曾在《跑警报》一文中介绍,“警报”有三种形式:一是预行警报,五华山挂三个红球,表示日本飞机已经起飞。五华山是昆明的制高点,红球挂出,全市皆见。二是空袭警报,汽笛声一短一长,大概是表示日本飞机进入云南省境内了,但是进云南省不一定到昆明来。三是紧急警报,汽笛发出连续短音,说明肯定是朝昆明来的。

联大师生见到预行警报,一般是不跑的,都要等听到空袭警报才动身。新校舍北边围墙上有一扇后门,出了门,过铁道就是山野了。一听到空袭警报,大家都纷纷拿着贵重的东西躲防空洞:做衣服的师傅扛着缝纫机跑,老板带着账本跑……联大师生身无长物,没什么可带,大都是带两本书或一册论文的草稿跑。

为了避开日机的轰炸,联大将上课时间进行了调整:提前1小时上课,每节课改成40分钟,争取在日机飞来之前把上午的课上完。等飞机飞走了,师生再赶回来,继续上下午的课。

1946年,李宪之一家在昆明合影。

陋室育真才 上下而求索

“我先在物理系念了两年,大三时转到地质地理气象学系。当时普通气象是李宪之教,动力气象是赵九章教,天气预报是刘好治教,气象观测是谢光道教。教材大多取自美国和德国的课本,很多课程用的都是英文教材。”今年已95岁的章淹说。她于1942年进入西南联大念书。

西南联大地质地理气象学系隶属理学院,由北京大学地质系和清华大学地学系合并而成,承清华旧制分地质、地理和气象三组,其中地质组的教师和学生最多,地理组次之,气象组最少。

联大提倡“通才教育”“融通文理”,力图培养基础知识扎实的综合性人才。理学院一年级学生的共同必修课,除大一国文、大一英文和体育(各学期均有)外,尚需修习中国通史、微积分、自然科学基础课程两门、社会科学基础课程一门,1942年以后还需学习伦理学。地质地理气象学系二年级的共同必修课程有普通化学、普通物理(或普通生物学)、第二外国语(一般选德文或法文),其他为专业课;三、四年级主要为专业课,许多学生还选修一些外系课程以扩大知识面。

值得一提的是,越是基础的课,越是由名家来教,这已成为西南联大的传统。例如,教大一国文的有中文系的罗常培、朱自清、罗庸、杨振声、闻一多、刘文典、沈从文,教大一英文的有陈福田、叶公超、钱钟书、卞之琳、杨周翰、李赋宁、查良铮,教历史的有陈寅恪、钱穆、吴晗、雷海宗、郑天挺……可谓名师荟萃。

气象组的学生需修习气象学、气象观测、天气预报和理论气象等专业必修课程。当时气象组的课程主要由李宪之和赵九章承担,刘好治、谢光道、高仕功等助教从旁协助。然而,三校南迁过程中很多仪器和书籍都没有带过来,教学设备和教材极度匮乏。

“说到联大的气象设备,几乎为零。没有水银气压表和风速风向仪,连最简单的温度表和雨量筒也没有,气象观测实习全靠目力和‘手感’。云和天气现象、能见度等观测用目力观察,风速则看树枝的摇动。风小时,李先生教我们用手指蘸水来感应风向,感到凉的位置所指的方向便是风向;风稍大时,将土屑抛向空中,从其移动的方向来确定风向。毕业前,我到昆明太华山气象站实习时,才真正摸到了气象仪器,体验了气象台的生活。”联大气象学专业学生王宪钊曾在一篇回忆文章中这样写道。

没有教材,教师就自己编写。赵九章曾自编《动力气象学》《大气涡旋运动》《理论气象学》《大气物理学》《高空气象学》等讲义,编好后油印或让学生传抄。

此外,气象组四年级学生还有一门必修课——台站实习,在昆明气象测候所(今昆明太华山气象站)实习两三周。实习要求很严,学生必须按实际值班员的要求从事气象观测并做月报表与逐月气象统计。高空实习要到昆明远郊空军巫家坝机场,先跟雷达班,后从事辅助计算工作。

不同老师的教学风格迥异。根据《国立西南联合大学校史》中的描述:李宪之老师平易近人,对学生关怀备至,指导学生作论文时常亲自带领学生找资料,教他们查文献,引证文献;赵九章老师对学生要求很严格,强调数学、物理方法对气象研究的重要性,重视培养学生阅读外国文献的能力,特别是在指导毕业论文时。

联大考试非常严格,没有补考制度,所修科目一旦考试不及格,都得重修。同时规定任何课程,如“因任何事故于课程缺课逾三分之一者,不得参与该课程之学期考试。该课程成绩以零分计算”。

此外,体育课的学习和考试也尤为严格,并且从大一上到大四,不及格者不得毕业。“当时马约翰教授教我们体育,每次上课必点名,如果缺课8学时,就算不及格,必须重修。”章淹说。

弦歌未曾辍 绝代风流存

战争并没有阻断教授们的学术研究,反而激起了中国学术的强大生命力。漏雨破屋中,昏黄油灯下,他们忘却了屋外的嘈杂世界,完全沉浸在自己的研究著述中。

“1942年春节,爸爸写了一副春联——淡泊以明志,宁静以致远,贴在我们租的草屋门口。”赵燕曾说。

在1939-1944年间,李宪之在繁忙的教学工作之余,陆续发表了《气象事业的重要性与展望》《气压年变型》《几个地学问题的研究》等论文。赵九章在联大任教前后也发表了多篇重要论文,包括《中国东部气团之分析》《罗斯贝反气旋微分方程的积分》《变换作用导致冷暖气团的变性》等,他所写的《大气之涡旋运动》获1943年度自然科学类二等奖。

战争也丝毫没有浇灭联大学生的学习热情。“惟在艰难困苦中,反易养成好学勤读之习。每值课后,群趋图书馆,宏大之阅览室,几难尽容。”梅贻琦先生曾在书中这样写道。

那时宿舍没有灯,天一擦黑就看不见书了,于是学生们纷纷涌向图书馆去抢座位。然而,阅览室的位子实在太少,没抢到位子的学生只得去茶馆看书学习。于是,茶馆便成了联大学生延伸的课堂,师生们称之为“泡茶馆”。许多学生的毕业论文都是在茶馆里完成的,不少老师在茶馆里批改作业。

1946年5月4日,西南联大举行结业典礼,7月31日宣布结束,三校北返。在昆明期间,西南联大地质地理气象学系毕业的学生共有166人,其中气象学专业学生33人,研究生1人,后来一些人成为著名气象学家,包括叶笃正、谢义炳、朱和周、顾震潮、谢光道、王宪钊等。

梅贻琦先生曾说:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”在那个炮火纷飞的年代,联大教师一身正气的铮铮风骨、光风霁月的谦谦风度,如日月之辉,一直闪耀在那个教授治校、学术自由、思想独立的校园里,遂成绝代风流。

绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹弦诵在山城,情弥切……“时至今日,每当和朋友唱起联大的校歌时,我还是会忍不住流泪,那真是一段难忘的岁月呀!”章淹深情地说。

这首联大校歌,唱了8年零11个月,唱出了那个民族危亡时节,中华民族知识分子的刚毅与坚卓。