许国璋(1915年11月25日—1994年9月11日),祖籍浙江海宁。1934年9月入上海交通大学学习,1936年9月转入清华大学外文系。1939年9月在西南联合大学外文系毕业。先后任教于上海交通大学、复旦大学。1947年12月赴英国留学,相继在伦敦大学、牛津大学攻读十七、十八世纪英国文学。1949年10月回国,在北京外国语大学任教直至逝世。

院系调整前我在清华外文系读一、二年级时,就从高年级的学长的言谈中得知许国璋先生的大名。他是我的老师李赋宁先生的同窗好友,结义之交,亲上加亲,每当谈起许国璋等先生这一代清华英杰时,好似自己脸上也显得光彩起来。到了文化大革命,许先生被隔离、审查、靠边站,但我心中总不能抹去那种神秘的而又根深蒂固的亲近感。这种空幻的想象,直到1977年我有幸与许国璋先生接触后,才被具体化,赋与血肉,赋与灵魂,赋与精神。下面追思一些我与许老交往中的琐事,我就是透过这些琐事加深了对许老的认识的。

虚怀若谷,不耻下问

1977年春,大地解冻甫始,万物久梦初醒。原高教部为培训高校英语中青年师资,与英国文化委员会合作,在北京、西安、南京、上海等地举办了英语语法和教学法讲座。来讲学的有英国著名语言学家里奇(Geo?rey N.Leech)教授和教育家纳特尔(Christine E.Nuttal)女士。第一站在北京语言学院举行。两位外籍专家为首都高校英语老师带来了崭新的语言学理论和教学法,使我们这些过去只满足于教教三年制(而且每周有半天体力劳动)工农兵学员、接受上管改更甚于传授外语知识的外语系老师们大开眼界,萌发了进一步学习语言知识和探索科学殿堂的激情。为期一月的讲座结束后,在北京语言学院外语系方立老师的倡导和组织下,吴?(北京语言学院)、徐克容(北京外国语学院)、吴敬瑜(北京第二外国语学院)等老师和我,分工合作,先后写出了“谈谈现代英语语法三大体系和交流语法学”、“语言理论和教学法”、“纳特女士介绍的一些教材编写原则和外语教学法”、“里奇教授谈关于英语的变化”等文章,在北京语言学院的《语言教学与研究》增刊上发表。

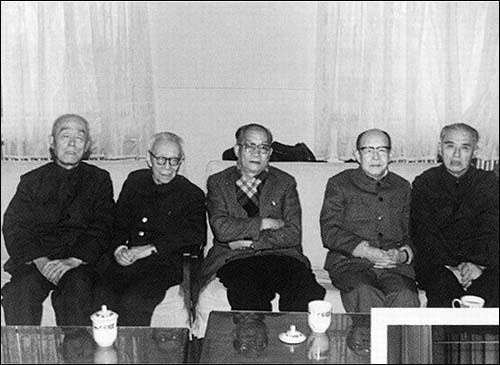

1986年语言界学者聚会(左起:季羡林、吕叔湘、许国璋、周有光、马学良)

不久,方立告诉我特大喜讯,说北外许国璋先生看到这批文章后,大为赞赏,立即找徐克容陪同,亲自去语言学院会见了他。两人见面后,许老对这些文章给以很高评价,感叹经过文革十年,在国内已很难见到这样的文章了。他又向方立了解国外语言学,特别是乔姆斯基转换生成语法理论的最新进展,最后勉励方立继续深入研究。以许老的年龄和地位,能不顾北外这全国外语院校的龙头地位,拉下架子,来到名不见经传的北京语言学院外语系,与当时还属初出茅庐、三十出头的方立促膝长谈,切磋学问,怎么能不让人感动不已呢?这又恰恰发生在我国高校的教学与科研尚未完全摆脱阴影、走上正规的时刻!这也是孕育改革开放、使我国经济建设与国际接轨的前夜。具有预见的许老已经预感到这个时代的到来,他没有因文化大革命而颓唐,却是珍惜一切机会,充实自己,掌握最新动向。

当然,许老此举也是对方立的支持,是对外语界中青年教员的殷切期望。“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”,许老就是这样站在时代前列,高瞻远瞩,鼓励年轻人去拚搏的。从此以后,方立和我常有机会作为许老的座上客,亲聆教诲,受益良多。事后的情况表明,许老确是慧眼识英雄。1987年,方立在北京语言学院申报副教授职称。材料送到北京市外语学科评审小组后,由于他成果丰硕,论著具有先进性、开创性,被破格提升为正教授,终于实现了许老十年前已经预见到的自身价值。就我自己的经历来说,制订八五规划时,许老分工起草外语学科的语言学选题。他召集京津地区的部分老师在他家开神仙会,分工提出初稿。他发现我呈交的素材中有许多材料和统计来自国际刊物《语言学与语言行为文摘》,而这本杂志他不熟悉,立刻让我把该杂志借出,亲自参阅。像这样让我在北京大学图书馆代找原著的事例已有多次,这种如饥似渴追求新的信息和不找到原著不罢休的严谨学风,堪为楷模。

严格要求,谆谆诱导

许老对中青年教员能严格要求,见到有不足之处,直言相陈,以理服人,使我们能戒骄戒躁,健康成长。记得我和方立老师有一篇关于转换生成语法的文章的初稿请许老审阅,其中对数千年的语言学史,特别是波尔-罗瓦雅尔学派和笛卡尔思想作了简单的评论。许老直率地指出:“你们对语言学史的了解不够,不要轻易评论为好。”后来我给学生开“语言学史”这门课,看了一些参考书,似懂非懂,许多观点把握不住,这时才感到许老早先的教导真乃肺腑之言。

为解决国内高校英语专业的普通语言学教材,我和北外刘润清老师、山东大学李延福老师及其他老师合编了《语言学教程》。对这项工作,许老自始至终是支持的,欣然应允担任该书审稿会的主审人之一,并与中山大学王宗炎先生为教材合写了序。许老在肯定该书成绩之余,认为教材还可向更高的目标登攀。正如许老与王宗炎先生合写的“序”中指出:“现代化的目标不能停止在引进上。这一点,国内外语教材的改革颇有点像国内工业生产的改革;都忙于引进,说不上自创。”显然,这是指教材引进有余,自创不足。为了指导我们应该如何自创,“序”中进一步提出从“引进”走到“自创”的五个条件:

1.引进的理论,能用汉语说得清,讲得懂;能用汉语的例证加以测验。

2.凡有可能,不妨采用现场工作法。我国社会语言学、心理语言学和测试学研究者已做出榜样,值得学习。

3.凡在汉语诸范畴中验证外国某一理论,其有解释力者肯定之,其解释力不强或不具解释力者指出之,其主观臆测者直言之,不以权威而护短,不以宗师而慑服。

4.尊重我所不懂或不明白价值所在的理论,不以有用无用、正统邪说为取与舍的标准。对理论有矢志不渝的精神,理解深,教得熟,力求贯通,比较,自创。

5.汉语研究者中的前辈已经做出的自创,外语系出身的研究者应该认真读,读懂,进而应用到自己的研究工作。

这五条标准之所以全文抄录,在于它对我们今后如何搞科研,特别是外语系的师生如何治学太重要了,意义深远。搞外语的人,往往会放松对汉语和祖国文化的学习和了解,一切唯“洋”是问,很少考虑“洋为中用”。我读了这五条标准后,茅塞顿开。据说若干年前,教委外语处的领导同志在考虑中青年接班问题时,曾正确地作过评论,其大意为:当今中青年中的佼佼者尚无人在中英文和祖国文化传统的造诣上能达到像包括许老在内的这一代学者的全面发展的水平。可见我们这些解放后的大学生,一方面受片面追求专业化、急功近利的教育思想的误导,一方面对事物持不是盲目接受就是全盘否定的偏激态度,更应注意对自己的平衡发展和自我完善,更应正确对待前辈和外国的精神遗产,有继承,有批判,更应立足于未来,有所创新。

再举一个例子,有位朋友写了一篇关于格赖斯的会话准则的文章,寄《外语教学与研究》,央我打听该稿的处理情况。碰巧我有机会见到许老,顺便问及此稿。许老虽是杂志主编,具体工作有几名编辑相助,但他对此稿记得清清楚楚,说作者举了许多实例,论证在真实话语中会话准则被破坏的情况,从而说明会话准则的局限性,但光论证这一点是不够的。实际上,格赖斯的更大贡献正是通过会话准则的未能遵守而引入了会话蕴含这个更重要的语用学命题。可见许老对一些稿子是认真批阅的。像这类例子还可举很多,我总觉得能常在许老身边听到这类精湛的评点是人生最大的幸福。

学术带头,一代宗师

作为外语界的老前辈,许老不顾高龄和繁忙的教学、科研工作,在外语界、语言学界一直起着名符其实的学术带头人的作用。他除了主编在全国出版最久、质量最高、影响最大的《外语教学与研究》杂志,作为中国英语教学研究会会长和原全国高校外语教材编审委员会副主任兼英语组组长,对全国外语教学与教材编写做了大量组织工作或给以具体指导。此外,他还关心和支持其它学术团体和兄弟院校的学术活动,如北京语言学会和京内外高校的学术会议上,常可见到他的踪影,听到他的即兴发言。我在工作中就常受到许老的关怀和支持。

1993年,由我负责组织北京大学外语语言文学学科增列博士生导师的评议工作,许老慨然应允参加评议组。后因重感冒,临时未能与会,尽管如此,他一清早仍来电请假,并及时送来他对申报人材料的评审意见,哪些人材料充实,哪些人材料欠缺,都交待得清清楚楚,连表中的笔误都不放过。从中可以看到许老无比认真负责的工作态度。

近年来经我手组织的在北大召开的几次学术会议,与会者,特别是外地的老师,都希望能见到北京高校外语界的老前辈。每次许老都是有求必应。他不止一次跟我说,“壮麟,你有什么会,我一定支持,我一定来。”这里,提一下1989年8月在北京大学召开的第一届全国系统功能语法会议。当时,正值六四事件过后不久,全市戒严,校园人去楼空,分外的寂静。这个会能否开成、开好,我们伤透脑筋。这时我们多么需要各个方面的支持啊!令我们高兴的是,参加会议开幕式的有家住北大校内的中国外语教学研究会会长季羡林先生,中国英语教学研究会顾问李赋宁先生和北大常务副校长王义遒教授,更令人高兴的是许老来了!他是从北外赶到北大来参加此会的!在会上许老作了长篇发言,侃侃而谈,不为局势所影响,对与会师生的巨大鼓舞非笔墨所能描述。日后,我在会议论文集《语言系统与功能》的“前言”中有这么一句话:“依偎在静谧的未名湖旁的大厅中,没有职称、年龄、地区、单位的屏障。人们追求的是知识和友谊。它给每一个与会者留下美好的回忆。”在这些美好的回忆中,就有许老的音容。许老!我们这些当时会议的参加者至今想念您!

关心群众,体恤民生

如上所述,许老对方立的爱护令人钦佩。然而受到他关照的又何止方立一个。许老对其他学校和本校的中青年教员,以至青年学生,也一视同仁。

有次,北外一位研究生持许老的手书来找我。信上说:“壮麟同志,北外语言学研究生某某同志想研究汉语的modality,敬希接见,并加指导,诸多感谢。”像这类事,本来应该由主管研究生的老师操心的,但许老能急学生之所急,亲自作书,培养青年学子的拳拳之心,跃然纸上。

许老不仅关心师生们学业上的成长,而且时时为教员的生活待遇过低和脑体倒挂的不合理现象大鸣不平。在多次学术会议上,他不顾个人安危,大声疾呼。在平时言谈中,也不时作愤慨之言,激动时,大有怒发冲冠之势。凡与许老有接触的都会有这种强烈的感受。也许在某些领导人心目中,他是一个刺眼人物。然而,这正是令人敬仰、令人爱戴的许老。他往往说出我们知识分子欲言而止的心里话。如果翻阅许老生前主编的《外语教学与研究》,仔细领会许老的某些文章和编者按,人们会很快勾勒出许老为民请命的这一大无畏形象。在我保留的许老的墨迹中,也可看到这种感情的自然流露。

1985年1月第一届外语教材编审委员会英语组年会在北外召开。许老写信给我,转达教育部的指示,特邀我参加此会,因为我当时还不是教材编审委员会委员,但因我主持高年级教学大纲工作,会议需要我就“高年级教学大纲的制订”作专题发言。许老来函的最后一段行文如下:“你工作非常忙,我知道。这次又是飞来之事,然也是无法,知识分子穷,偏多无偿劳动,奈何?只望老朋友赐予合作耳。”吃了几十年的大锅饭,我对这样的“无偿劳动”早就习以为常,不会有什么怨言,但信中的只字片语多少表达了老学者对我们中年知识分子的关怀,既肯定了我们的工作,又洞察我们的生活困难。的确,从八十年代起,中年教员在高校中早就挑起了教学科研的大梁,在待遇上却没有享受到五十年代的水平。当然许老本人的不计报酬的工作态度始终更是我们最好的榜样。

另一次是北外一位老师在北大英语系兼课,清晨来校途中被一个超车的年轻“勇士”撞伤。我当时正主持系里的工作,许老于1987年2月27日突然来函,建议让该同志绝对休养,并希望在经济上给以帮助。许老写道,“……此外,我有一个想法,请您考虑。××同志为人正直,从不为自己提出要求,我知道她家用是紧的,现在需特殊护理,更是无力。我已向此间英语系领导提出给予补助。北大方面可否支援2000元之数?我想我们知识分子,也真是太可怜了。书不尽言,诸希考虑是幸。”信后又有附言云:“又,我没有和××同志谈过此事。”这说明许老考虑问题周到,不让当事人为难。非常惭愧,当时的兼课教员都是由校教务部开支的,系里未能搞到这2000元钱。我们当时所能做的是把按月的报酬照领照发,杯水车薪,也算是对许老建议的“积极”反应。尽管这一反应,离许老的精神境界和期盼差之远矣!当我们想到许老让出自己的房子让学生住,拿出巨款资助办学,把香港送他的计算机交公家使用,言行一致,高风亮节,我们怎么能不怀念这位外语界的良师益友呢?“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”这两句话最适合于这位外语界的巨人了。他的睿智,他的情操,是一盏永远燃烧的明灯,光耀夺目!