范如玉

1966年毕业于清华大学工程物理系,1968年初分配到核试验基地研究所工作,40多年一直从事核试验物理测试技术、核试验总体技术和核试验工程系统管理方法、高功率微波技术和抗辐射加固技术研究。2008年退休后的10多年,继续被聘为总装备部抗辐射加固技术专业组组长至今。

理想和志愿是随着成长变化的,选择清华工物系,完全是偶然

我老家江苏丹阳。从小生活在农村。小时候每天早晚去替别人放牛,牛没有吃饱就不准回家。稍大一些每逢节假日就到地里帮大人干活。夏天炎热,水稻叶子在皮肤上划出一道道红印,又痛又痒;水田里还有蚂蝗,提心吊胆。村子里老老少少、男男女女,几乎都是一年忙到头,从早忙到黑。看到苏联新闻电影中拖拉机干活情景,非常羡慕。当时就想长大后做个拖拉机手。到了高中,1958年全国大炼钢铁,知道国家需要钢铁,造拖拉机也需要钢铁,又想将来做一名钢铁工程师,为国家多炼点钢铁。

农民在劳作(来自网络)

高考填志愿,因为我家住南方,从小没有去过别的地方,只知道南京、上海是大城市,能到南京上海上学就不得了了。于是我第一、第二类各14个志愿一共28个,全都是填的南京和上海的学校。后来班主任老师看到了就找我谈话,要我填清华。然而我一点儿也不知道清华在哪里,是干什么的。老师给了我一张清华大学招生简章,只有现在《参考消息》那么大,而大部分学校的招生简章都是《人民日报》那么大。

我当时心里想,干嘛要跑那么远去上学?但在老师的坚持下,我只好在第一个志愿表里填上了清华大学。选择什么系,也没有人商量。招生简章介绍工程物理系是研究原子能的,新设立的专业,国家非常需要这方面人才,于是就选择了这个系。收到录取通知书后,用草席裹了棉被,挎了个小书包,买不起快车,就买张慢车票,坐上火车,一路转车,到北京来了。

清华不仅教我们专业技术知识,也教我们怎样做人

刚到清华,感觉就是一个字,“大”!课间要一路快走,甚至小跑,才能赶到另一个教室。那时本科是六年制,又适逢教育改革,全校一年级的同学都在大礼堂一起上基础课。许多同学连台上老师讲的话都听不清,更谈不上听懂了。“不到一个月就把我们打趴下了。”不过,那时学校的学生工作做得很好,年级都有学生辅导员。我们年级辅导员是一位调干生,记得叫刘开敏,为人很好。他帮我们向上反映,这种情况很快就改变了。

清华学生合影老照片(来自网络)

工物系老师告诉我们,系里培养的学生要“理工结合,又红又专”,因此工物系的高等数学和普通物理与北大的课程一样。数学教材是斯米尔诺夫编的高等数学,由马良老师授课。物理教材是福里斯编的普通物理,由刘绍唐老师授课。老师们认真风趣生动的讲解,让我至今记忆犹新。除了学基础课以外,还有物理实验,铸铣车磨鉋焊等工艺技术和机械制图。

当时学校对学生的学习要求很严,明确规定一门主课不及格可以补考,两门不及格就要留级,3分以下的一律不能当学生干部(学校实行5分制)。所以,大家学习都很认真,基础比较扎实。三年级以后开始学习专业基础课,理论力学、量子力学、电动力学、材料力学等,课程排的很满很紧。接下来就是专业课,核物理(熊家炯老师)、实验核物理方法(齐卉荃/安继刚老师)和核电子学(许纯儒/曲建石/范天民老师),以及大量的专业实验(叶立润/王经瑾老师)。学校要求学生掌握两门外语。总之,大学生活紧张、充实,每天就是宿舍、食堂和教室、图书馆来回跑。

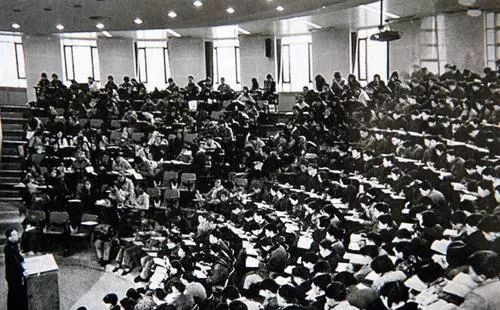

七十年代清华学生上课场景(来自网络)

真正比较了解未来工作的性质并深深地震动了我,是1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功的新闻传到了学校。那天晚上整个清华园沸腾了。我们为祖国自豪。我们兴奋地谈着未来,谈着理想,设想毕业后也参加到这一伟大的事业中。

清华经常请许多名人和国家各部委的领导来学校作报告。这些报告大都是自由参加的,帮助同学们了解祖国的发展,世界的变化和自己的责任。系何东昌主任还亲自给我们讲核材料、核武器和核反应堆等基本知识,把我们今天的学习与国家发展原子能事业联系起来,让我们很受教育和鼓舞。等到我们毕业时,“听从祖国召唤!到祖国最需要的地方去!”就成了自然而然的唯一选择了。

艰苦的连队生活,向战士学习什么叫“无私奉献”

工物系分到马兰去的,一开始就是我和袁仁峰两人。几个月后,朱凤蓉也去了。理想是美好的,现实往往很残酷。虽然看了原子弹爆炸的新闻电影,已经有了心理准备,真正到了那个环境,才发现比预想的要艰苦得多。

由于文化大革命,1966届毕业生是1967年底才分配的。我和袁仁峰到小西天报到后,部队让我们先回家过年。年后回到北京,就随刘芬耀政委(大尉)去了新疆马兰基地。当时文革期间,没有直达火车,一路慢车,先到西安换车,再到兰州换车。一过兰州,气候干燥,风沙很大,即使关上两层玻璃窗,沙子还是往车里钻。车上极度缺水,嘴唇起泡,连饭也吃不下去。最后到吐鲁番(大河沿),再换乘没有座的敞篷卡车,300公里左右,七八个小时,坑坑洼洼,翻越天山,颠到马兰。一路上看到的都是荒凉的大戈壁,连棵树也没有。到马兰招待所,同车的人都下车走了,我却傻了眼。我有两个行李,一个是纸箱装的学校的讲义和上课笔记,另一个是布包的棉被卷。因为卡车上没有座,这两个行李就一路上被车上的人当座了。到马兰后,书早已经散了满车,棉被也沾满了沙土。最后,还是袁仁峰帮我用床单把书兜好,抬到了房间。可以说,“初到马兰,非常狼狈,印象极差”。

戈壁滩(来自网络)

我和袁仁峰被分配到基地研究所,在离马兰还有45公里的山上。到红山不到一个星期,就下放到连队当兵。我在工程兵124团3营12连实实在在干了一年半。刚开始连队条件还是不错的,住的正规营房,每天筛铺路用的石子,或者合土脱坯制砖。但没过几天的一个下午,遇到一场大风,扬起的面土很快遮住了太阳,天一下子就黑了。真是伸手不见五指!班长赶快让大家趴下别动。不知道过了多久,风小了后,我们才一个个从土里爬起来,每一个人的头发、眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴和脖子里全都是土,已经谁也不认识谁了。有的班一看刮风就往营区跑,跑着跑着人就丢了。后来,花了很长时间才找回来。营房里到处复盖上了厚厚的一层土。这次大风又给了我一个下马威!准备接受更艰苦的环境考验!

4月下旬,连队奉命从马兰到试验场区黄羊沟执行开山采石子任务。又是300多公里搓板路!一个班一台卡车,把所有家当装上,全班13个战士再坐在最上面。车子一摇一晃,我实在有点害怕。大家让我坐在中间。战士们似乎习以为常,聊天,唱豫剧,哼小曲,嘻嘻哈哈了一路。一早出发,傍晚终于到达来目的地。一点儿也顾不上休息,班长立即组织大家搭帐篷。按班长安排,各就各位,各负其责。原来我以为会很麻烦的事儿,很快就搞定了。接着,班长又组织安置帐篷内的铺位和盆盆罐罐,各类书藉和各种工具等等。一切安置妥当,已经响熄灯号了。真是紧张繁忙又有序的一天!班长的组织指挥能力和战士们的严格纪律与主动精神给了我很深印象。

马兰核试验基地(来源:网络)

戈壁滩的生活是非常艰苦的。天总是蓝蓝的,找不到一丝云彩。太阳也总是从不偷懒地烤着大地。上午九、十点钟以后,空气都好像被点燃了,似乎一张嘴就能喷火。身上从来没有汗水,因为汗都变成盐了。穿着解放鞋走在戈壁滩上,鞋底的胶都化了,每个人的脚趾也烂了。帐篷里像蒸笼一样,根本无法休息。只好把帐篷角掀起来,四周透透气。太阳下山了,才逐渐凉快起来。到了后半夜,必须盖上被子睡觉,否则就一定着凉。每天这个时候,班长都会起来帮每一个人把被子盖好。

有天夜里刮大风,刚开始,觉得风刮起的沙子打在帐篷上像冰雹一样,后来整个固定帐篷的角钢都摇晃起来。班长一声吆喝:“不好,赶紧起来拽帐篷!”大家七手八脚地每人拽一个帐篷角,拼命拉着,甚至躺在地上拽,才防止了帐篷像风筝一样飞掉。连队每天吃的、喝的和用的水都是孔雀河的水,又苦又咸。喝了这样的水,一天拉五六次肚子,人也很快就消瘦了。吃的基本上是罐头肉,罐头咸菜,新鲜蔬菜很少,即使有,从几百公里外拉到了场区也都蔫巴了。

大风中的帐篷(来自网络)

场区主要任务是采石头。当时的技术条件下,这绝对是一项既要有体力又要有技术的活。先挑合适的大石头打炮眼,钻成炸药孔,然后装炸药爆破,再把碎石敲成直径三四公分大小的石块。打炸药孔有两种办法。一种办法是用大锤打钢钎。抡大锤的人自然要有力气,也要打的准稳,一旦偏了就可能砸到扶钢钎的人了。扶钢钎的人也要力气,每打一下,钢钎要转一下,刚开始钢钎在石头上跳动,很难抓住抓稳,等到打深了,要转动就很困难。两人配合也极其重要。

另一种办法是用风钻,装上大约1.5米长的钻杆,由一个人抱着风钻就可以打眼了。但是一开始,钻杆在石面上乱跳,抱不住就很危险。等到打深了,又很容易卡钻,也很危险。两种办法相比,风钻还是安全一些。班长让我用风钻。我当时体重不到100斤,抱30公斤风钻,浑身都好像被颠散了。每次点雷管,都是班长或副班长带着去。点完后,班长让大家先跑,他自己躲在一块大石头后数响了多少炮,看看雷管是不是都炸了。我很佩服老同志的经验。采石头的活一直干到了冬天。

风钻(上)和大锤钢钎(下)打孔(图源自网络)

1968年冬,连队接受了核试验现场工程保障任务。记得有一个任务是为工程兵在爆心附近建一个钢筋混凝土工号。前前后后十几天,起早贪晚加班加点。浇铸水泥那几天,因为天特别冷,为保证混凝土质量,需不间断浇铸养护,每天四班轮流倒。许多人都累得趴下了。

还有一次是为九院从过去的工号顶层挖防护铅砖。因为工号顶上全是浮土,战士们一个个头发、眼睛、鼻子、嘴巴和脖子里都灌满了土,戴了两层口罩也不管用。浮土还沿着扎紧了的裤腿往上钻。一出汗,混身和泥。下班时大家站在卡车上,刺骨的寒风一吹,冻得浑身瑟瑟发抖。回到营地,也不能洗澡。虽然又累又饿,一进了暖暖的营房,马上就歪在铺上睡着了。

核试验场区的营帐(来自网络)

这时候班长和老同志就把大家一个一个叫起来,把热水端到大家面前,强迫每一个人洗脸洗脚。又到炊事班把饭打回来,催促大家吃饭。第二天早晨,战士们喊着“一不怕苦,二不怕死”,唱着毛主席语录歌,又上工地了。班长崔拴民和其他四个战士都是1963年入伍、服役五年的老兵了,参加过多次核试验任务,有的还去过中印边界反击战战场,这次任务后就要复员回家,在部队只有短短一个多月了。他们似乎一点儿也不关心自己复员后的工作就业,还是天天上班,把他们的经验教训都详详细细告诉留下继续服役的战友。

零日那一天,我们静静地坐在戈壁滩上等候零时。当我第一次看到核爆炸那炙热明亮的火球,翻滚上升的烟云,当一阵阵热浪扑面,耳边传来隆隆响声的时候,我突然欣慰地想,我也是核试验战线的一员了。几天以后,老兵复员命令下来了。班长他们马上要离开连队,战友之间说不完的知心话,互相叮咛嘱咐,难舍难分。几年来,班长和老兵的一言一行都浮现在眼前。他们的品德和作风永远留在在了连队。我想,部队的好作风大概就是这样一茬一茬传下来的。

原子弹被运往铁塔(来源:网络)

二十多年后,我到基地工作。有一次去钻探取样工地,远远就看见核爆空腔涌出的地下水喷出来几十米高,空气中弥漫着浓烈刺鼻的臭味,天空飞过的麻雀都被熏死掉了下来。就是在这样艰苦恶劣的环境中,战士们为争取早日拿到放射性样品,顽强地坚持工作。

还有一位战士,因父亲病重回家探亲。但探亲假没有完,部队接到执行任务的紧急命令,电报催他迅速归队。他说服父母家人,但也有一些亲人不理解,认为现在不打仗,有什么事比父亲的命重要?骂他不孝。他背着骂名,毅然归队,立即投入了工作。不久,家里又来电报,报父亲病危。他悄悄把电报装进衣兜,继续工作。后来,又来电报父亲已故。那天夜里,在月光下,他跑到戈壁滩上,面向家乡,面向父亲,叩了三个头。他说,“举杯邀月,恕儿郎无情无义无孝;献身国防,为祖国尽责尽职尽忠。”然后抱头大哭。事后,战友们知道了,就把这两句话,作为场区营门对联,以此激励大家。“艰苦奋斗,干惊天动地事;无私奉献,做隐姓埋名人。”这就是我们的战士!

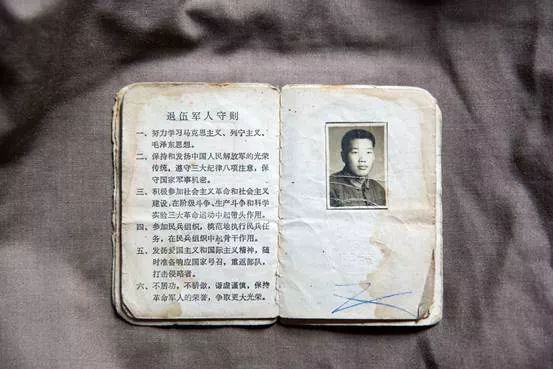

某战士的退伍证明(来自网络)

一年半的部队生活,还有很多难忘的事。连队里的老兵、干部可能没有什么高深的理论,但他们实践经验很丰富。不管是管理部队,还是行军施工;不管是打眼放炮,还是修路建工号,都有一套一套行之有效的办法。一次炮兵要挖一个很大的炮车掩体,副营长只带着我一个人,再加上司机。我很惊讶,问他:“就我们三个人?”他说:“足够了。”到目的地后,副营长在地面画了几个圈,要求挖多大多深的坑。坑挖好后,副营长又要我们放几罐炸药,填实,告诉我们怎么插电雷管,放出长导线。然后我们跑到小土包后躲起来。他一按电钮,只见一股沙石尘土飞起。等尘土落尽,我们回到坑前,副营长与我们一起把浮土清清,垒整齐,又让司机把车上带的水拿来,边垒土边浇水,最后按工程要求修一修,再拍拍打打就完成了。我原以为需要很多人才能完成的工作,很快干完了。我真是佩服极了。

我和连队的战士也结下了深厚的友谊。特别是1968年,河南驻马店入伍的战士文盲较多,他们经常找我帮他们写信。我想,为什么不让他们学文化呢?我告诉了班长,他很支持、鼓励。其他班的一些不识字的战士,也陆续找到我,要求参加,一共有了十几个战士。我以《为人民服务》为教材,每天中午上课。三个月下来,他们基本都能自己给家里写信了。他们的父母十分惊奇,夸他们,要他们在部队好好学习,好好服役。战士们很高兴,学习的热情更加高了。一些要求入党的老兵也来找我帮他们写入党申请书。渐渐地许多战士的心里话也愿意对我讲。在连队,战友之间互相照顾,谈心,在生活上工作上也经常照顾我,教我许多施工经验。虽然连队生活艰苦、紧张,心情还是很好的。

要善于在具体工作中学习、思考、实践、总结

真正开始投入技术研究,才发现学校带去的讲义其实看的不多。因为学校学的都是基础,是盖房子的砖、木料和水泥。这些基础材料的质量当然很重要。但一个科研项目,不论大小难易,都需要综合的知识。这是其一。其二,这里的科研项目,都是全新的、需要探索研究才能找到解决问题办法。这样的研究,应该从哪里下手?需要怎么做?我很幸运,我遇到了许多好的老师和同事。

叶立润曾经是我们清华工物系本专业的老师,三年前被调到这里当组长的。叶老师送我一本萨·格拉斯顿写的《核武器效应》,他要我从头到尾,认认真真看。我们研究室的副主任吕敏院士,也送给我俄文版的《中子》和《γ射线与物质的相互作用》两本书,要我好好学习。后来,他又要我从资料室借《实验核物理》和《α、β、γ谱学》来看。这些书对我比较快地了解和开展工作,起到了很大的作用。

右二为程开甲老师(来自网络)

叶老师是我们大组的组长。他带了几个人,到北京参加一个大的外协项目。我是其中之一。核试验的参试项目,一般都由两大部分组成。一是物理系统,把核爆瞬时的强脉冲射线束高保真地转换成电信号。二是电子学系统,把单次快速大动态范围变化的信号无畸变地记录下来。叶老师安排我参加电子学工作,从研制十二路电源开始。从电源原理图设计,器材采购、筛选、老化,印刷电路板版图设计、刻蚀、焊接,到调试和检验考核、提供使用,走了一个全过程。接着,又设计研制了拉宽电路、纳秒级的线性放大器,调试了符合电路和二十路脉冲幅度分析器。

我在完成这些任务、熟悉各个单元电路设计和性能的同时,也总结了许多知识,比如电子学系统总体设计怎样适应物理系统的要求,电子学系统研制过程中可能遇的困难、问题和解决办法,等等。后来的事实证明,这些知识对我今后的工作有很大的帮助。

手摇计算机(来自网络)

由于我对电子学产生了浓厚兴趣,一有空,我就把核测试的四大设备拿出来,看说明书,研究电路设计原理,计算关键电路的工作点,再一个个实际测量对应的工作点等。有一天,就在我查看设备电路的时候,吕敏主任到了我的实验室,看到我拨弄仪器,他说:“21所不缺搞电子学的人,缺搞物理的人。你应该多研究物理问题。”后来,叶老师要我在保障整个电子系统正常工作的同时,也参加物理工作。当时设计物理计算方案,主要靠计算尺和手摇计算机,一摇就几个月,手都酸了。所里有一台441-B电子计算机,叶老师就带我学机器语言编程,用电子计算机计算。叶老师调侃说:“在21所除了搞理论计算的人,最早玩计算机的恐怕就是咱们了。”后来,所里进了新的计算机,我们组里也有了计算机,使用手编语言,还可以绘图,学习和使用就方便多了。以后每次计算物理方案,或有一个什么想法,总想上计算机算一算,逐渐养成了习惯。

在物理工作的过程中,学会了探测器的选择、标定,机械设计,物理实验的设计、数据分析和处理等等。做单能粒子响应函数实验、厚靶韧致辐射谱测量实验,试验现场量程安排设计等,都要仔细算一算。从而,对物理系统怎样满足核爆炸脉冲射线测量要求,物理设计应该考虑什么问题,怎样解决这些问题等,也有了一定的了解。可以说,叶老师带着我走上了一条怎样进行科学研究的正确道路,打下了独立开展科学技术研究的基础和能力。

左3为吕敏老师

有一次,吕敏主任对我说,核试验的物理测量系统都是由几个部分组成的,虽然我们尽可能无畸变地获取反映脉冲射线的信号,但测量结果不可避免地会带有测量系统的影响。应该想办法扣除这些影响。希望我研究一下褶积与逆褶积问题。那时,我对褶积的概念一点不懂。为此,我找了许多资料,请教了许多人,又在一篇资料中找到了解决这个问题的办法,并且编程进行了计算,证明这种褶积与逆褶积方法是可行的。褶积与逆褶积的概念和方法,后来在近区物理测量的数据处理中发挥了重要作用。同时,也提醒我在研制物理测量系统时,系统时间响应性能的重要性。

由于有了这些基础,吕敏主任和叶立润老师安排我担任某个项目组组长,组织十几个人,历时两年多,大家齐心协力,很好完成了现场测量任务。当吕敏主任提出“用聚变高能γ测量聚变反应时间行为”的设想后,叶老师又要我对此进行计算论证。我很快拿出了物理设计的初步计算结果。经吕敏主任和其他领导认可后,又组织人进行了磁谱仪的设计计算,满意地达到了目标。多年以后,这个设计用于了现场试验,取得了圆满成功,为武器发展提供了宝贵的数据。联想到吕敏院士开创的许多其他近区物理测量项目,使我认识到,一个核试验技术领导人,一定要像吕敏院士那样,有远见卓识,善于科学判断未来武器发展对试验技术的需求,从而提出要发展什么测试技术,安排预先研究,及早培养人才,具备未来需要的武器试验技术能力。

范如玉老师(来自网络)

所有这些经历,告诉我,一个人的知识总是在工作过程中,不断学习、不断拓展的。科研能力也是这样慢慢地培养的。关键是要有心,肯学。工作上不要分什么份内份外,不要问将来有用没用,更不能考虑对自己有利没利。工作需要就认真干好。只有工作实践,才能学到真本事。有了真本事,有了能力,才能承担更多更重要的工作。

走上领导岗位后,我接触的面广了,人多了。又遇到了许多好的老师和同事。上世纪九十年代,国际上禁止核试验大形势日趋明显。在这个大动荡大转变的关键时期,我国会不会停止核试验?核试验停了以后,核武器会怎样发展?核试验基地和研究所应该怎样发展,才能适应核武器发展的需要?对这样一些大问题,基地上下意见不一,争论不断,甚至上级领导机关也有不同看法。在这些争论中,基地的许多老专家老首长程开甲院士、吕敏院士、乔登江院士、杨裕生院士、钱绍钧院士等等,都给了我许多指导和帮助。朱光亚主任也总是及时地给予了许多明确的支持和指导。在基地广大科技人员和干部战士的共同努力下,基地较快地实现了禁试后的任务转变。基地不但没用像有些人耽心的那样因为停止核试验而萎缩,反而更加蓬勃地发展起来。我深深地懂得,离开了这些老首长老专家的指导与支持,基地发展一定不会这么顺利,很可能会遇到更多的困难和曲折,甚至会走一些弯路。

这三句话,送给你们

送你们三句话。“要学会做人,学会做事,学会一套科学的方法。”

做人,一要正确对待自己,二要正确对待别人。

在学校,做人的道理,大家已经学了不少。将来走上社会,总要与各种各样的人打交道,只有团结,才能办成事。只有自己身正,诚实、老实、踏实,才能得到别人的信任,搞好团结。不要争名争利,不要为争课题到处胡吹。不要欺骗自己,不要忽悠别人,不要迎合领导。任何时候都不要透支自己的信誉。对别人,要多看优点长处,善于求同存异,平等相处。同事之间,要讲原则,也要讲变通,有灵活性,不要太较真。

学会做事。首先要有扎实的基本功。我们这里多数人总是要用自己的专业技术知识来为祖国和人民服务的。只有把基本功练好,将来才能适应国家的需要。做任何事情都要认真。只有认真,才能办成事。做事清要学会较真。严肃认真,周到细致,稳妥可靠,万无一失。马马虎虎,粗枝大叶,投机取巧,侥幸赌博,终究不能成大事。

要学会一套好的思想方法和工作方法。依我看,这就是唯物辩证法。掌握好的方法要靠勤快和悟性。不论是干什么事情,总要通过亲身实践,自己才能认识这件事。书本上学来的东西,总不是自己的,体会不深,用起来不那么得心应手。对一个问题的认识,必须靠反复实践,在实践过程中不断丰富完善,才能上升到理性认识。要把实践得来的认识变成自己的智慧,必须多用脑子思考,多用心想。悟性,实际上就是善于分析思考。