钱钟书(左)与李健吾

钱钟书杨绛夫妇是世所敬仰的文化巨擘、一代大师,堪称闪耀在中国现当代文化天穹中的“伉俪双子星”。晚生有缘,因研究李健吾先生之故,曾与钱钟书杨绛先生有过“一函之交”——杨绛先生手书并“钱钟书同候”的一封书函至今珍藏在我的书箧中,倏忽之间已26年了。我综合梳理和研究各种资料,发现杨绛的成名与盛名离不开李健吾先生这位“我们夫妇的学长和前辈”(杨绛语)的鼓励、提携与推介,而钱钟书早期的文学声誉同样与李健吾先生密切相关。

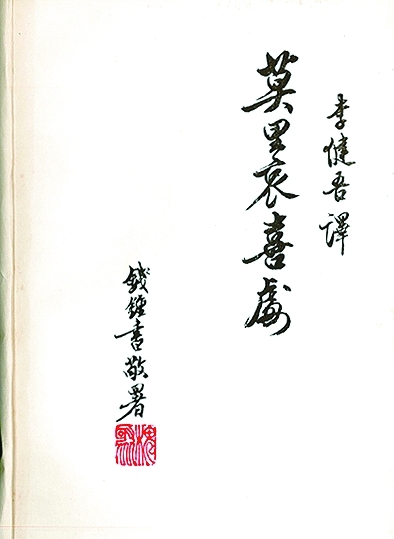

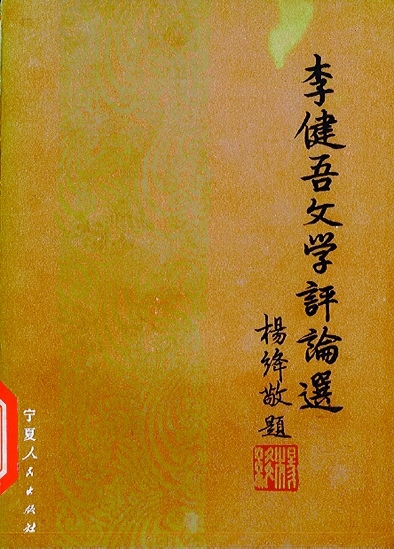

“两家成为知友”

李健吾是中国现代著名的戏剧家、小说家、散文家、文学评论家、翻译家和法国文学专家,其小说和戏剧曾得到鲁迅、朱自清等前辈先生的赞赏。我在搜集李健吾研究资料的过程中,获知李健吾与钱杨夫妇有多年的交谊。他是钱杨夫妇的清华学长,其妻尤淑芬女士是钱杨夫妇的同乡,与杨绛先生系同学且有远亲(从杨钱的信函始知)。李健吾与钱杨夫妇的友情往来由30年代后期的上海开其端,到沦陷后的上海、“孤岛”到战后的上海,“两家成为知友”(李健吾语)。由新中国成立之初的北京大学文学研究所到后来的中国科学院文学研究所、外国文学研究所,中国社会科学院文学研究所、外国文学研究所,由朋友而朋友加同事,他们又相当长时间一直“住在一个大楼”。两家人的友谊延及下一代,李健吾的女儿亲热地称钱杨为“钱爸”“杨妈”。李健吾于1982年11月去世,他们之间的交谊超过40年。李健吾翻译的《莫里哀喜剧》1982年4月由湖南人民出版社出版时,钱钟书先生为之题签,题的是:“李健吾译莫里哀喜剧 钱钟书敬署”。李健吾去世后的1983年8月,宁夏人民出版社出版《李健吾文艺评论选》时,杨绛先生为之题签:“杨绛敬题”。两个题签均分别加盖个人印章。钱杨夫妇饶有个性,他们夫妇常以互为对方的著作题签为乐,绝不轻易为他人题签题字。因此这两个题签何其罕见、何其珍贵,何况是“敬署”“敬题”呢!

钱钟书、杨绛参加李健吾的追悼会

李健吾先生去世后,钱钟书杨绛夫妇参加了他的追悼会。杨绛先生晚年在《我们仨》《听杨绛谈往事》等回忆录中,多次回忆或提及李健吾先生对她喜剧创作等的评论、鼓励,笔端带着感情,对李健吾先生的提携支持念兹在兹。她晚年自撰的《杨绛生平与创作大事记》甚少提及时人,但是其中两次提及李健吾先生,一是1958年“李健吾的文章”与“钱钟书的《宋诗选注》”“杨绛《论菲尔丁》文”及“郑振铎的文章”成为文学所“拔白旗”运动的四面“所内白旗”;二是1983年的李健吾去世(实为1982年之误)。多年交往的友人去世、共同的大的遭际都记入个人大事记,足见两家情谊之深。

重合或契合的轨迹

李健吾与钱杨夫妇特别是与钱钟书的人生阅历和文学生涯颇多重合、契合的轨迹。李健吾与钱钟书皆于19岁考入清华,且成绩都是偏科的:李健吾1925年入学时数学考了零分,历史和语文皆得满分;钱钟书1929年入学时数学仅得15分,国文特佳、英文满分。李健吾入学前即是北平文坛剧坛的名人,入学后积极参加清华剧演活动并继续在北平有关刊物发表散文小说等创作,朱自清先生闻知其名后劝他转到西洋文学系,成为钱钟书同系的学长。钱钟书入清华后不久就以博闻强识获得“人中之龙”(吴宓先生称誉)的才子之名。两人皆为有“情痴诗僧”之称的吴宓教授的学生。两人皆先后做过《清华周刊》的编辑并在刊物上面发表过若干作品,提升和丰富了各自的才子声誉。清华著名的外籍教授温德先生对李健吾与钱杨夫妇的影响更大,给他们留下终生难忘的印象。杨绛自学法语多年,清华时选修过温德先生的《法国文学》《纪德研究》课,钱钟书在清华读本科时也上过他两年课。李健吾则跟随温德先生学了四年法语。温德先生点燃了他们对福楼拜崇敬、向往的热情。李健吾后来赴法国留学专门研究福楼拜,并撰写了为他赢得法国文学专家和评论家声誉的经典著作《福楼拜评传》。钱杨夫妇留学英伦后到法国留学,初始两人同读《包法利夫人》,从生疏到熟练约一年有余。杨绛称钱钟书最好的是英文,第二是法文。此外,李健吾与钱钟书先后同在叶公超先生主编的《新月》《学文》杂志发表文章,引起一定的注意。

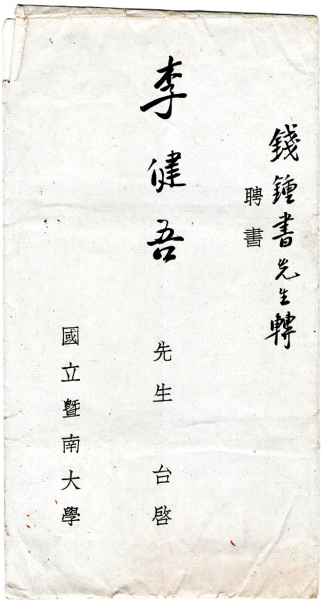

钱钟书、杨绛早期的文学声名都是在上海收获的,且均离不开李健吾先生的提携推介。上海也是李健吾人生和文学生涯的黄金期和转折期。1934年,在30年代影响极大的京派文学刊物《文学季刊》在北平创刊,归国后的李健吾与钱钟书被同列为“特约撰稿人”且对“书报副刊”有“编辑撰述之责”,其时双方皆闻对方之名然并不相识。李健吾在创刊号上发表了《福楼拜评传》的一章《包法利夫人》,成为他文学和人生的重大转捩点,得到两大收获:一是引起林徽因女士的注意得以进入“太太的客厅”成为京派的评论家,一是引起郑振铎先生的关注,邀他同到暨南大学文学院任教,破格聘为专职法语教授。1935年8月从北平到上海,从此掀开了他文学生涯收获丰硕、声名鹊起的黄金期。杨绛在“孤岛”时期以喜剧创作成名,时人称钱钟书为“杨绛先生的丈夫”,直到《围城》经李健吾之手在《文艺复兴》上发表并出版,钱钟书才摆脱了杨绛丈夫的影子,赢得了自己的文学盛名。

李健吾与钱钟书的性格颇有相似处。正如杨绛所言,朋友们如柯灵等都说李健吾“天真”。杨绛说钱钟书“‘痴气’旺盛”,亲近的四婶说他“憨”,钱钟书的清华同舍同学、书评家常风的回忆称他“书生气十足”,这岂不正是一种天真?两人对生活同样“自奉甚俭”,都是好丈夫、慈父。他们的亲近和友情自有一种天然的机缘。

李健吾欣赏钱钟书杨绛夫妇的创作,但他更喜欢杨绛的文笔和风格。他曾坦荡且毫不掩饰地宣称:“钟书君我敬服,然而沁进我的灵魂的,却更是杨绛女士。也许我有的地方和钱钟书君相似罢,我嫌自己枯燥,也就不免嫌他枯燥。不是学者,一个人要多愉快呀!”(《〈称心如意〉演出前言》)

当然,这丝毫不影响他们之间的情谊,也不影响李健吾在各自场合对钱钟书的赞赏和推重。

抗战胜利暨南大学复校后,经钱钟书转递给李健吾的聘书封面。

相似或相近的性格,共同的文学理想和追求,使得李健吾与钱钟书时常有文学的切磋和互动。40年代的上海是他们往来切磋最频繁的时期,是“走得较近的朋友”(杨绛语),其中交流最多的,当是法国文学和戏剧创作及演出。上海沦陷包括“孤岛”时期,迫于政治环境压力和生存压力,李健吾改编了不少剧作。当时改编莎士比亚戏剧成为一种风潮,李健吾根据《麦克白》改编的《王德明》、根据《奥赛罗》改编的《阿史那》皆得莎剧神韵,是莎剧改编和实现中国化民族化的典范(柯灵语),搬上舞台商演皆大受欢迎。钱钟书对李健吾当时大获成功的莎剧改编和演出颇为赞赏,故在他当时正细读的《全唐诗》有关阿史那的诗歌上留下“李健吾不知此也”的眉批,在有关读书笔记上称赞李健吾的改编模仿原作而善于创造优于原作。同时,他在《灵感》中还幽默地调侃了那时风靡一时的莎剧改编云云。钱钟书更是大夸李健吾“把《啼笑因缘》改活了”。李健吾40年代在上海“埋头翻译莫里哀”时,钱钟书与郑振铎、陈麟瑞、巴金等朋友“都经常表示关切”(《〈莫里哀喜剧集〉序》),这当是后来钱钟书为《莫里哀喜剧》题签的缘由之一。李健吾那时集中精力翻译福楼拜的小说《包法利夫人》《情感教育》等,计划出《福楼拜全集》,钱钟书也是鼓励和支持最力者。李健吾在翻译福楼拜《圣安东的诱惑》时,“有一条注释寻觅了半年,终于为钟书兄在无意中发现。他的短笺使我欢跃了一整下午”(《与友人书》)。非熟知且有心者不会留意李健吾的小小苦恼。钱钟书对李健吾(刘西渭)印象式、散文式的评论风格是很欣赏的,他赞赏著名“九叶派”诗人、评论家、自命为李健吾的评论弟子的唐湜早期的评论集《意度集》,称赞他“能继我的健吾(刘西渭)学长的《咀华》而起”。此皆足证李健吾钱钟书之间频密的文学交流切磋之一斑。

李健吾翻译的《莫里哀喜剧》1982年4月由湖南人民出版社出版时,钱钟书为之题签。

1983年8月,宁夏人民出版社出版《李健吾文艺评论选》时,杨绛为之题签。

1947年8月,已在暨南大学教书的钱钟书介绍李健吾再次回到暨大外语系教书,两人皆为妙语连珠、名震一时的名师。新中国成立后在文学研究所期间,特别是同住一栋大楼后,因为李健吾有丰富的外文藏书,钱钟书常来借书阅读。他们与朱光潜、蔡仪等名家同任《孤岛文艺理论译丛》编委,共同参与了多个主题专辑的选题研究,钱钟书还为巴尔扎克专集翻译了左拉的有关评论等。

《围城》的影响与李健吾

众所周知,郑振铎是发表《围城》的功臣。其实李健吾亦功不可没。抗战胜利后,举目全国,文艺刊物少得可怜。《文艺复兴》是当时全国唯一的一家大型文学刊物,而实际的编辑就是郑西谛(郑振铎)、李健吾二人。大体的分工,李健吾负责创作稿件,郑振铎负责中国文学理论和文学史一类稿件。刊物的封面,都是李健吾设计的。郑、李都与钱钟书杨绛夫妇相熟,知道钱钟书正在写小说《围城》,就商定从创刊号起用一年的篇幅连载完这部长篇。然而在创刊号组版时,钱钟书却以来不及抄写为由,要求延一期发表。同时,他拿来短篇小说《猫》。这样,《文艺复兴》的创刊号发表《猫》,也发表了杨绛的短篇小说《ROMANESSQUE》,夫妻二人同在这个大型文学刊物上出现颇令世人刮目。同时在“下期要目预告”中,将钱钟书的《围城》(长篇)在头条予以公布。这样,《围城》从1946年2月出版的《文艺复兴》一卷二期上开始连载,李健吾在《编余》中以欣喜的心情特别向读者推荐:“可喜的是……钱钟书先生学贯中西,载誉士林,他第一次从事于长篇制作,我们欣喜首先能以向读者介绍。”这简短的几句话是有关《围城》最早的评介文字。

《围城》是在未全部完稿时即开始在《文艺复兴》上连载的。颇为有趣的是,钱钟书在《围城》第七章中竟然不无兴味地以戏谑而写实的笔触,在相亲的恋人间调侃地提到了李健吾30年代产生很大影响、深受观众喜爱的喜剧代表作《这不过是春天》。以钱钟书的脾性和眼界,能入他法眼且写入他“锱铢积累地写完”(《〈围城〉序》)的小说,这当然是一种肯定乃至赞赏。在《文艺复兴》1947年1月出版的二卷六期续完小说的同时发表了《〈围城〉序》。单行本于1947年由晨光出版公司作为“晨光文学丛书”之一出版。《围城》初版时,为配合单行本小说发行,5月1日刊行的《文艺复兴》第3卷第3期封底刊载了《围城》的图书广告:“这部长篇小说去年在《文艺复兴》连载时,立刻引起广大的注意和爱好。人物和对话的生动,心理描写的细腻,人情世态观察的深刻,由作者那支特具清新辛辣的文笔,写得饱满而妥适。零星片断,充满了机智和幽默,而整篇小说的气氛却是悲凉而又愤郁。故事的引人入胜,每个《文艺复兴》的读者都能作证的。”李健吾参与了这段文字的推敲写定。《围城》出版后很受欢迎,1948年9月再版,1949年3月三版。不满四十的钱钟书由此赢得文学盛名。

李健吾对《围城》是很推崇的。在《围城》连载期间,他与郑振铎都听到文艺界一些人的好评,曾计划在小说连载完毕出书时,约请著名作家柯灵、吴组缃等撰文评论以扩大影响,并已专门写信向在南京的吴组缃约稿。他作为首发责编,“欣喜”于能先睹为快,以他对作者的了解和熟识,以他作为评论家“刘西渭”的手眼和对作家作品的理解和把握的“快马”速度和形象,未尝没有自己动手撰写评论的设想。但一则他改编的讽刺喜剧《女人与和平》上演引起左派文化人的批评论战,影响了他的心绪;二则文坛对《围城》的评价也非预想的一片好评,甚而出现了讥讽作者是“态度傲慢,俨然以上帝自居”的“帮闲文人”、《围城》如“香粉铺”“春宫画”的激烈批评,加之时局也急剧变化,刊物面临停刊之虞,李健吾与郑振铎原来组稿评论的计划自然也无疾而终。

《围城》的余响与李健吾

白云苍狗,孰料《围城》此后竟然三十余年未得重印。直到1980年11月才得以由人民文学出版社重版,并因被改编成同名电视连续剧产生了极大影响。钱钟书的文学声誉如日中天,加之此前后出版的《管锥编》、再版的《宋诗选注》等,全面奠定和提升了钱钟书作为一代文学、文化大师的社会盛誉和地位。

钱钟书向来“不很爱惜旧作”,颇悔少作且喜不断删改。他“写完《围城》,就对它不很满意”。尽管他自称是“有节制地”修改、修订、校正,但据研究者考辨,钱钟书对《围城》做过的修改达三千多处。1991年某出版社因出《〈围城〉汇校本》还引起钱杨先生的反感,引发一场版权官司和文坛争论。钱钟书对重版的《围城》做的修改至少两处与李健吾直接有关。一处是第七章中相亲宴上有一句这样的修改:她(范懿)向他(赵辛楣)讲解说“李健吾”并非曹禺用的化名,而是“另有其人”(后又将“另”改定为“真”),并在页末加注:“《这不过是春天》是李健吾的剧本,在上海公演过。”另一个较为重大的修改是:钱钟书在《重印前记》中特别删除了初版《〈围城〉序》中的这一节:“承郑西谛李健吾两先生允许这本书占去《文艺复兴》里许多篇幅……并此致谢。”同时特别说明:“《序》里删去一节,这一节原是郑西谛先生要我添进去的。”英译本也刻意“省去了”这一节。杨绛是鼓励钱钟书从事《围城》创作并甘做“灶下婢”的,“熟悉故事里人物和情节的来历”,所以她“最有资格为《围城》做注释”(杨绛先生后来写了《记钱钟书与〈围城〉》)。而郑振铎与李健吾是《围城》得以问世并为钱钟书赢得甚高文学声誉的主角。故重印《序》中保留对“杨绛女士”的感谢情理之中,而特意删去对郑振铎李健吾的“致谢”,于情于理,颇难索解。

《围城》重印后畅销一时。钱钟书亲笔签名赠送李健吾新版《围城》。李健吾对钱钟书的有关删改未曾留意或者不以为意。当时许多报刊纷纷发表评论文章评价。1981年3月号《文艺报》刊发了李健吾的《重读〈围城〉》。李健吾以“有如故友重逢,握手言欢,又惊又喜”的心情,以好友话家常的口吻回忆了他与钱钟书杨绛夫妇的交往,并对《围城》给予了高度评价。他说:

手里捧着《围城》,不禁感慨系之。这是一部讽刺小说,我是最早有幸读者中的一个。我当时随着西谛(郑振铎)编辑《文艺复兴》,刊物以发表这部新《儒林外史》为荣。

我们面对这他的小说,又惊又喜……是一个讽世之作,一部新《儒林外史》!他多关心世道人心啊。

这是一部发人深省的各种知识分子的画像……而作者清词妙语,心织舌耕,处处皆成文章。

《重读〈围城〉》文字优美精练,文笔清新流畅,引起了很多人的关注。散文家、编辑家吴泰昌曾在《听李健吾谈〈围城〉》一文中表示,著名美学家、文学评论家,北京大学教授朱光潜和吴组缃都对李健吾的评论表示赞赏。《重读〈围城〉》后被收入多部有关研究钱钟书和《围城》的专集中,产生了广泛的影响,对帮助读者认识作者作品、提升钱钟书的文学声誉产生了较大的积极影响。

《围城》之后遗失的小说《百合心》的创作极有可能与李健吾等友人的鼓励有关。钱钟书的《围城》及散文等创作具有较为浓厚的法国文学基因,作者也毫不掩饰《围城》的书名、主题、意象皆主要来源于法国谚语。从《围城》的文学风格及钱钟书《重印前记》的自述来看,《围城》及后来遗失的《百合心》的创作相当程度上受到福楼拜特别是其《包法利夫人》及《情感教育》的影响。从某种角度审视,《围城》何尝不是中国式情感的形象图解和别样的“情感教育”!在《谈艺录》出版(1948年6月)后,钱钟书“抽空又写长篇小说,命名《百合心》,也脱胎于法文成语(Le coeur d′artichaut),中心人物是一个女角,大约已写了两万字”(《〈围城〉重印前记》)。这句法文成语的意思是多情善变、总是轻易爱上别人而受伤,亦含朝三暮四之贬义。这与《包法利夫人》的主角何其相似乃尔!《百合心》创作的时段,正是李健吾与钱钟书同在暨大任教的时期,交往频繁密切。从钱钟书杨绛留学法国时对《包法利夫人》长达一年的研读,从钱钟书为李健吾的译本找到的一条注释,从“百合心”的意象、书名和女主角的设计来看,确实不无“脱胎”于《包法利夫人》的痕迹。这一点似从未或较少被人留意过,但确实值得探究一番。

钱钟书的“志谢榜”与李健吾的“恋钱癖”

李健吾作为一名优秀的作家、文艺评论家、文艺社会活动家和资深编辑,对钱钟书早期的文艺创作和评论作品的问世有着不可或缺的贡献。故在钱钟书早期文学著作的“志谢榜”上,李健吾是唯一皆在榜上的人物。他不仅是钱钟书早期作品的编辑人,同时也是热心真挚、切中肯綮的评论者和推介者。《围城》前已述及,1941年,其时刚过而立之年的钱钟书的第一个文学集《写在人生边上》(散文集)由杨绛编定,由上海开明书店出版。2007年,杨绛先生以九十六岁高龄完成了《走到人生边上》,两相对照,令人唏嘘感叹不已。钱钟书将此书“赠与季康”并专门写了《志谢》:

陈麟瑞、李健吾先生曾将全书审阅一遍,并且在出版和印刷方面,不吝惜地给予了帮助……愿他们几位不嫌微末地接受作者的感谢。

钱钟书在第二本文学集《人·兽·鬼》的序中表示:“《猫》曾在郑振铎、李健吾两先生主编的《文艺复兴》第一期发表……并此致谢。”而在为他带来博学声誉的文艺评论著作《谈艺录》中这样写道:

《谈艺录》一卷,虽赏析之作,实忧患之书也……乃得李君健吾……或录文行邮,或发箧而授。皆指馈贫之,不索借书之……并书以志仁人嘉惠云尔。

钱钟书早期的四部著作致谢皆言李健吾,其贡献可知也。

李健吾还以编辑人和评论家的双重身份为钱钟书1947年出版问世的小说集《人·兽·鬼》撰写书讯,在1946年8月1日出版的《文艺复兴》发表推介。

作家王辛笛曾不无调侃地称钱钟书有“誉妻癖”,可以说李健吾也有一种“誉钱癖”。他不仅多次在文化友人面前给钱钟书以赞誉,热心地介绍文化界朋友与钱杨夫妇交往,而且不止一次地在名家汇集的高层次文艺界座谈会上给钱钟书以高度评价,以期更多的人认识钱钟书及其成就。著名剧作家夏衍就是通过李健吾认识钱钟书夫妇并开始交往的。他在《忆健吾》中回忆说:

我问他:“在当代文艺家中你佩服的是谁?”他说:“我给你介绍一位学贯中西,博古通今的大学者,他就是钱钟书。”……大概是五十年代中期,在一次《人民日报》文艺部召开的座谈会上,健吾发言,谈到文艺理论和美学,他又一次推崇了钱钟书的学识,记得话是从宋词研究说起的,健吾显得有点激动……

著名藏书家、散文家姜德明的回忆更有现场气氛和生动感:

记得参加那次座谈会的还有夏衍、胡愈之、萧乾、王任叔、曾彦修、林淡秋、袁水拍诸同志,忽然谈到钱钟书先生,健吾先生慷慨陈词,唯恐在座的人不能入境,把一个学人的丰采描摹得淋漓尽致。他认为钱先生是一位出色的学问家,一部《谈艺录》恰是适合副刊的文章。

综上种种,李健吾对钱钟书的创作和学术成就的价值和影响的清醒认识和高度评价,早于更高于同时代人。他对钱钟书文学文化声誉的崛起确实是功不可没。

李健吾、钱钟书皆为学贯中西、成果丰硕、集文学创作与学术研究于一身的学者型作家、作家型学者,他们在创作与治学之间游刃有余,皆取得卓越成就。他们的人生轨迹多有重合之处,涉猎的领域及建树虽有所差异,但都以各自综合性、创造性的智慧和心血结晶构建了凸显个人风骨、个性风格,泽被后世的文学和学术大厦,值得后辈含英咀华,以滋精养气、启迪智慧!

(作者系政府公务员,曾出版《冯至评传》等专著。)