一诺写在前面:

说实话我和行甲认识的过程挺奇特的。我们的道路本来没有什么交集。他一路“官场”,最近是做了五年贫困县县委书记,还曾经是全国优秀县委书记。我真正知道他了不起,是他离开“官场”的时候,在奴隶社会发了一篇不长文章,竟然有三十万的阅读,无数的留言。巴东一共50万人。我这才知道他在巴东是多么受爱戴的人物。

后来阴差阳错,奴隶社会另外一位作者刘正琛一直在做儿童白血病相关的新阳光,我介绍他们认识。没想到他俩一拍即合,瞬间做出来一个救助儿童大病的联爱工程,开启了新的征程。

……

作者陈行甲(清华大学2001级公共管理硕士)穿越于大鹏海边

一 进城走了十七年

今年初到北京出差,一诺邀请我到她家做客,我六点钟到了,华章还没回来,一诺在厨房里忙。她的三个娃老大快七岁,老二快五岁,老三二三岁,哆来咪似的在客厅玩着,于是一诺安排她上一年级的老大陪客。孩子一点不怵地充当起了主人的角色,看得出来他在找话题陪我,一会儿向我展示他的玩具,一会儿向我展示他在学校的美术作品。这让我极其感慨,这种感觉似曾相识。我的童年和少年时代跟随妈妈在山区农村度过,那时爸爸在遥远的地方做税收员,一年回来一次。从懵懂记事的四五岁起,每当家里来客人的时候,妈妈忙着做饭,大我一岁半的姐姐给妈妈打下手在灶膛检火,我就充当陪客人的角色。三四十年过去了,一诺家的老大是我见过的第一个和我一样担当这个角色的孩子。小家伙在一诺去年办的一土学校上学,她说一土的教育非常重视孩子的这种社会沟通能力。别的我不知道,但从我看到的这一点,一土就挺了不起。

我和正琛在一诺家做客

我小学是在一个村办小学读的,一二年级是复式班,条件不好,老师多数是民办老师,母亲只读过两年书,也不可能辅导我的功课,但是我小学毕业的时候统考的成绩是全乡第一名,这在我老家那个乡里是空前绝后的。在我的求学经历中,这个成绩是比我后来考到省城念大学、考到清华读硕士、考到美国留学都更让我自豪的成绩。前几年我的一个已经苍老的启蒙老师跟我讲,他说我是他教学生涯中遇见过的一个很特别的学生,他至今还记得有一次四年级期末全县统考,全班数学只有我一个人及格,而我考了94分。

陈行甲(左一)初中时与家人的合影

1988年7月7日,我走进考场。那天,天气很热。老师在考场走道里摆了几盆水,水里放着冰块,给我们降温。

但还是有人顶不住,第一场考语文,考到一半的时候,有个考生被老师搀扶出去,我看到那个考生流着鼻血,不知道是因为紧张,还是因为闷热的天气。

那时候,高考制度没有改革,比现在难多了。以我就读的兴山县高中为例,我们上一届考生理科一百多人,录取不到十人,文科几十个人,录取不过两三人。

考大学,是名副其实的独木桥。用老百姓的眼光看,过了桥,你的人生就成功了,国家包分配,成了吃公粮的人,一辈子衣食无忧。

考试前,老师鼓励我们说,知识改变命运,考上大学,命运就改变了。我不太明白改变人生到底意味着有哪些改变。因为我认识的世界,只是我的县城,我认识的最厉害的人,就是老师。还记得我的化学老师万保知,不用拿教科书,总是精神矍铄,上课铃响了,开始在黑板左上角板书授课,下课铃响的时候,他刚好在黑板右下角写完最后一个字,说完最后一句话。我认为,以后能在县城当个老师,就很厉害。

为了改变命运,我学了理科。我个人喜欢文科,因为我喜欢读历史,写作文。但文科升学率低,学校为了保证升学率,建议我们理科成绩好的学理科。

那时候考大学的欲望比现在还强烈,虽然改革开放了,但我的家乡是山区,上大学,是唯一的上升通道。

我的成绩比较稳定,始终保持在全县前十名内。那时候,学习比现在的学生还要拼。

我们寝室住十个人,晚自习结束十点多了,回到寝室,大家都还加点学习,为了保证清醒,各有各的办法,我的办法是打一盆冷水,放在床头,觉得困了,就把整个脸埋到盆里,憋气一分钟,再出来,觉得好清爽。

有一次期中考试,数学120满分,我考了99分,客观上成绩也不错了。但是我不能原谅自己,因为其中有一个大题,我错过两次,这一次又错了。为了逼着自己长记性,我惩罚自己,一天不吃饭。其实现在回忆起来很愚蠢,后来只是记住当时的饿。

高考结果公布一个月后,我接到湖北大学数学系的录取通知书。我们那届学生是兴山县历史上高考成绩最好的一届。理科147个人,上省线19个。那年高考,全国考生272万人,录取67万人,录取率为百分之二十五。

我知道,我的命运改变了,成了公家人。

去武汉上学的路上,时间足够我联想和激动。

从兴山县出发,坐班车到宜昌,7个小时。再坐绿皮火车从宜昌到武汉,12个小时。

一路上,我一刻也没有睡,心里像有只小鹿撞来撞去,我设想自己改变的人生,但想来想去,能想到的就是衣食无忧了,已经是国家分配工作了。未来是什么样子,不知道,甚至火车的目的地是什么样子,我都想象不到。这之前,我还没出过兴山县。想到最后,就是发誓好好学习。

二 说唱就唱的青春

武汉到了,这是个无边无际的城市。

记得从初中考上高中第一次去县城的时候,站在县城附近的山坡,妈妈指给我看,那是县城。虽然那是只有千把米的一条街,我当时觉得是个好大的城市了。武汉大到让我敬畏。

在火车站,有接站的老师和同学,旁边插了一个写着湖北大学的旗帜。我坐着学校的接送车去学校,心里想,一定要好好学习。

但后来,我不满足于只是好好学习了。

那时候的大学文化,是青春文化。改革开放十年,国家正直青春,这种气息深深影响着大学。

原来在大学,不但可以当学霸,还可以当诗人,当歌手。学校里的英雄不但是会学习的,还可以是会写诗的,会弹吉他的。

那时候大学流行朦胧诗,朦胧诗人就像现在的小鲜肉一样令人疯狂。

我入学刚半年,学校文学社举办了一次征文比赛,我投了稿,拿了二等奖,他们就邀请我参加文学社,我好像是那一届所有理科系学生中唯一一个加入文学社的。

我们学校在沙湖旁边。当时,沙湖还有没被填掉一半开发房地产,我们经常在沙湖边开诗会,还请过诗人丁当参加。

那时候流行罗大佑、崔健、李宗盛、童安格的音乐。我还和几个同学组建了一个乐队。第一次拿奖学金是95元钱,我在中南路买了一把红色的吉他,现在还在用。当时我们四个同学穿着统一的夹克,在台上唱庾澄庆的《站台》,高潮处,把吉他壳敲两下,叭叭,很酷!

当时罗大佑的一首歌很流行,叫《闪亮的日子》,只要有一个人唱,就会有一群人和。那时候,每个大学生好像都是诗人、歌手,大家的交流方式也都很浪漫。大家以此为荣,因为当时文艺青年这个词还没有滥掉。那是一段感性的、大胆的、没有框架的岁月,是说唱就唱、说走就走的岁月,个性张扬被完全尊重。

大学时代的陈行甲

我很感谢这段岁月对我的性格塑造,以至于影响我以后的处事风格。在巴东担任县委书记期间,我在纪委全会上讲话,敢点名一些干部的贪腐现象,其中一些官员还在台上,有些甚至是我的领导。我当时提到一些贪腐现象,尺度很大,比如一个项目投资300万元,承包商送都送出去了120万。这段话后来被电视剧《人民的名义》中的易学习几乎整段引用。

我崇尚内心自由,做事趋于感性,有点理想主义,也许就因为我来自那个诗歌和音乐的时代,我永远认为自己是一个文艺青年。有人说我个性太张扬,不适合当官,我也知道。但我更珍惜大学给我的这种个性。

三 低在尘埃里,但梦想着为社会和国家做些什么

1992年,我大学毕业,分到湖北省兴山县燃化局工作。从无边无际的大城市又回到了山里小县城。

但内心没有一丝的失望或绝望。虽然低在尘埃,但是总梦想着能够为这个社会和国家做些什么。我记得当时我给大学同寝室的最好的朋友肖立写信,信里面有这样一句话,“晚上躺在床上,能听到自己的骨骼咯咯作响。”

这种进步的欲望和心态源自于我的大学。

那时大学里流行一本书,作家路遥的《平凡的世界》。很多同学能大段背诵其中的段落,我们开卧谈会谈读后感。孙少安出身贫农,平凡却不平庸、不甘受命运摆布,即使失败了也有勇气重新面对生活。这本书对我们影响很大,我们不比出身,不比财富,我们觉得精神世界的一丝不苟,是最可爱的。

很多人的偶像就是书中的孙少安。那时候,没有官二代和富二代的概念,当然也没有屌丝这个词,那时候,我们都把自己叫做草根,草根不像屌丝,他不绝望,内心有成长的渴望。那个时代,社会急剧变化,躁动,但不浮躁,大家机会平等,每个人都能积极地把自己的命运和国家的命运联系在一起。

行甲在“巫峡云巅”俯瞰巴东全城新貌。新京报记者 安钟汝 摄

当时最流行的口号,是北京大学提出的“团结起来,振兴中华”,以及清华大学提出的“从我做起,从现在做起”。

2001年,我在湖北省兴山县水月寺镇担任党委副书记、镇长。我又参加了一次比高考还要艰辛的考试,报考清华大学硕士研究生。我白天工作忙完,晚上看书,坚持了一年多时间。我当时自己住一个单间,房间里一张床,一张桌子,除此之外,几乎啥都没有。我经常在窗前看书看到天空泛白,窗外隐隐绰绰的山的轮廓至今还印在我的心里。

考场在中国人民大学,考到第二天,不知吃了什么,拉肚子,头天晚上上了四次厕所。我怕第二天考试的时候出意外,不敢吃早餐。走进考场的时候感觉脚底在发飘,当时那种挑战命运的悲壮感甚至让我激动得热泪盈眶。按照一般的思维,我年纪轻轻已经是镇长,已有本科学历,不读研照样会晋升,但是我就是内心里想做这件事。

2005年,我又经过层层考试,以当时湖北省的最好成绩,被公派到美国芝加哥大学学习。

四 仿佛若有光

从头到尾,我没有想过要当官,我只是听从内心,坚持磨炼自己,想做更好的自己。

我想给晚辈们分享一些人生体验:

第一,我觉得在大学里,除了学好知识,还要锻炼自己的心境,还是要有一点理想。

第二,目标不要太具体。太具体,就容易出现两个问题:你得到了,就容易懈怠;你不得到,就容易气馁,得到和得不到都不好。目标就是要像一束远远的光,你朝着光的方向走就好了。就像陶渊明笔下的“仿佛若有光”,模糊一点好。这样就不会失落了。

第三,你自己简单了,社会就简单了。有些人为什么觉得社会复杂,因为他们有太强烈的上升愿望,这个时候就有矛盾了,就复杂了。

我的心态没有变过,和大学时的想法一样,我从来没想要惊天动地,我只是想做自己,做普通人。当官的时候,我说,我不想当大官。当时有人不相信,连我的直接领导都不相信,“当了官的人怎么会不想当更大的官呢?”

我最后辞职了(在奴隶社会发过辞去公职时的文章:再见,我的巴东)现在做公益,我和同仁发起成立的恒晖儿童公益基金会主要做儿童大病救助,希望为这些极端弱势的人做一些具体的事情。大学的时候,我熟背过罗素的话,“三种单纯然而极其强烈的激情支配着我的一生。那就是对爱的渴望,对知识的追求,以及对弱势者的苦难痛彻肺腑的怜悯。”

我特别喜欢这样的人生,因为他与我青春时的理想呼应。这很纯粹,没有掣肘和牵绊,只对自己的内心负责。

为了这样的人生,我辗转了许多年。

行甲在大鹏海边穿越

五 过去已去,未来已来

99 公益日来临之前,腾讯邀请我来京做一个公益市集的演讲。九个月之前,我无法想象这会是我的舞台。

初入公益领域,带着满腔的热情,带着转场的流量,沿途都是伸过来的手和张开的怀抱。大家对我的支持,有道义的因素,有对我的过去表示认可的因素,说不准也有一些同情的因素。太多让我感动感佩的人和事,让我觉得选对了场域,来对了地方,走这条路天意满满。这是一段我与公益的蜜月期。

事业的蜜月期,经历的故事却并不都是甜蜜。

由于做的是大病救助领域的公益,近期我访问过不少的医院。清晨跟随查房的医生一起,换上防菌服装,戴上口罩,走进儿童血液科病房,那些光着头,戴着口罩,蜷缩在病床上的孩子;那些守护在病床旁边,一样戴着口罩,面容枯槁疲惫的爸爸妈妈甚至爷爷奶奶,他们眼神中满是面对灰暗现实的恐慌,交织着走出困境的祈求,总是让我难过心痛。治疗这些孩子的病痛只能交给白衣天使们,作为公益人,我们能实实在在地为他们做点什么?那段时间,转场公益的兴奋逐渐被现实的沉重和焦灼所取代。

中国每年新发病肿瘤患儿就有约30,000人。幸运的是,随着医疗技术的发展,其中大部分患儿最终会治愈,回到社会中。然而,儿童肿瘤的一般治疗年限为 2-3年,甚至有一部分长达五年。因为治疗期间需要服用大量化疗药物,使得这部分患儿免疫力低下需要被隔离治疗,无法到学校接受与同龄人一样的教育。长期的隔离与远离正常学校生活,也使得很多患儿治愈后难以重新融入社会。

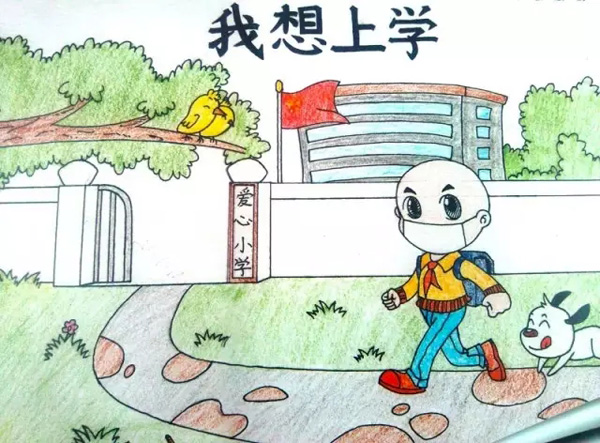

病房学校的起因:一个得了严重再生障碍性贫血的孩子左延画的画。

新阳光首创了病房学校项目,希望填补中国儿童权益保障的一块空白:长期住院儿童的教育缺失和发展性服务缺失。北京病房学校的杨老师告诉我,她每天最开心的事情就是早上在孩子们推开学校大门的瞬间,听见孩子脆生生的声音:“老师,我来啦!”对长期住院的重病患儿来说,生病期间也能上学是一件奢侈的事情,甚至有家长说,这是想都不敢想的事情。孩子来到病房学校的一天就代表了充满生机的一天,代表着他们与病魔抗争又胜利了一天。目前,我们在北京大学第一医院儿科、深圳儿童医院等地的试点很成功,我们在筹划把它推广到更多的地方。

不久前,我们在北京主办了一个重病长期住院儿童社会服务工作国际研讨会,联合公益界的同仁一起探讨我们能为这一极端弱势的群体做些什么。在开幕致辞的最后,我说到:“身体的伤口需要愈合,心灵的孤独也需要被照亮。我们不停探索,是希望当这些孩子们回到我们身边的时候,就像从没离开过一样……”国务院妇女儿童工作办公室宋文珍副主任就坐在听众席上,那一刻,我看到她的眼眶湿润了。

研讨会现场

也是在这次研讨会上,新加坡儿童癌症基金会黄慧晶首席社工和复旦大学社会发展与公众政策学院付芳副教授分享了一个特殊课题:儿童临终关怀中的哀伤辅导。这是一个沉重的话题,又是很多人不得不面临的一个话题。哀伤过程的路径、哀伤的阶段模型、哀伤阶段理论的实证支持、哀伤的去病理化、哀伤需求的评定和处理、哀伤的社会工作干预……这个讨论是沉重的,又是温馨的,我自始至终噙着眼泪在听。

这种痛苦我感同身受,妈妈去世之后,我经历了长达十年的思念的痛苦,我希望用我拥有的一切去换回我的妈妈,却无处可换。那种痛是痛不欲生的痛,亲友的各种劝慰,似乎很难缓解我的痛苦。那一课,那一刻,我痛苦又释然。对于痛失亲人的朋友,我们常常拍拍背跟他们说:节哀顺变。可说出这四个字很容易,抚慰他们的心灵很难。怎样“节哀”,又如何“顺变”,帮助他们走出哀伤面对生活,其实是一项极其专业化科学化的公益服务啊。

曾经我对公益慈善的理解,就是笼统的对需要帮助的弱势者的悲悯。真正进入公益领域,随着对公益的感悟不断加深,对公益的理解更加冷静谦卑,对需要做的事情越来越清晰具体。起初我们帮助患儿,就是关注他们病痛的治疗,后来慢慢感受到其实他们心灵的孤独特别需要慰藉,再后来感受到患儿的家庭其实是一个需要特别关心的群体……我们在行动中一点一点地扫除公益视点的盲区,慢慢地去看见,去发现,去到更深、更细的地方。

已康复的小患者

最后说几句我和刘正琛发起的“联爱工程”,我们选择了广东河源作为试点地区,以儿童白血病为试点病种,以公益社会实验牵头,联合政府和医疗机构,探索解决因病致贫的规律性办法。上个月,河源的工作已经全面启动。我们的团队有一批国家级的医保、医疗的专家,郑功成、方建培、陈英耀、梁洋、孙强、吴敏媛……他们不是站在我们身后,而是直接在我们的行动体系中。

我们这个行动名字的寓意就是“联合爱,让因病致贫从现代中国消失”。曾经有人说我们的目标太宏大,看起来有点像堂吉诃德。现在,我已经确定我不是堂吉诃德了,因为站在我对面的不是风车,而是一个真实的敌人:把那么多人拖入贫困泥潭的病魔。目标虽然有点大,但是我们起步的工作实,我内心里不断地告诉自己,再深一点,再细一点,不急着跑起来,就这样实实在在一小步一小步地往前走。

作为一个全职公益人已大半年,过去的光环已完全褪去,转场的噱头已慢慢平息,是更加屏神静气干事的时候了。今后的公益人生,要想走得更远,唯有走得更实。我知道,公益这个领域,除了热情,更要理性;除了情怀,更要专业;除了鼓与呼,更要行动派。

另外,新阳光病房学校现已在全国12个省市25间病房学校中每年服务3000多个患儿,现邀请你一起来做公益,加入病房学校99公益日加油站,为更多的大病儿童圆上学梦。(加工作人员好友将拉您入群)

人生哪有长久的蜜月,但是只要你找到了心灵安放的地方,爱是可以一直持续的。我与公益就是这样,蜜月结束了,热恋继续。

我从小就比较感性,幼时跟着妈妈在地里劳作,总是天快黑才回家。小学时,一篇课文《山那边是海》曾让我心生憧憬。两年前,人民日报“领导干部谈读书”栏目找我约稿,我连夜写了一篇《读书,带我去山外边的海》,我喜欢大海,大学毕业后,第一次到厦门出差看到了真正的海。12年前,我去美国留学,在波士顿旁边的罗德岛,看到了最美的海,悬崖下面蔚蓝的海在我眼前一望无际地展开,那一刻我泪流满面,我看到了我童年的海。

有些选择,是渐远的青春时代就注定了的。我记着幼时从地里收工回来走夜路时妈妈常教我的一句话,“往前走,别回头。”

(本文部分改编自新京报对陈行甲的采访)