10月23日晚,“人文清华”讲坛特别节目——《北京折叠:现实与虚构》在新清华学堂开讲。第74届雨果奖“最佳短中篇”小说获奖作家,清华大学经济学博士郝景芳回到母校,发表以“文学与现实:屋中的大象”为主题的演讲,分享她的学习、写作和思考。

今天回到学校,能够见到同学们、老师们,我非常开心。我将从学校的经历出发,讲一讲我对于文学、对于现实的一点点看法。

实际上我之前先学物理,后来又学了经济,但是业余从事小说创作,经常会有人问我:你为什么要学这么多学科,你是如何学的?我今天想分享一点小的经验。我的推荐是,如果你想学习一些新的学科,不妨进行小说创作,以小说创作作为自己学习的一个动力。

我们都知道人其实是目的导向的。当你有了一种目的,就会非常高效地、有动力地去调动起你的全部智力。所以当我们学一门学科的时候,不妨考虑进行小说创作。老师也可以布置一下这样的课题:学政治学,我们可以创造一个新的政治体制;学社会学,我们可以创造一种新的社会制度;学物理、化学也都可以创造一个新的世界,一颗新的星球。

在创作的过程中,在有自己的“水晶球世界”的时候,你就要从天上俯瞰这个世界,就要考虑到这个世界的方方面面,包括自然、天文、地理、人文、社会、历史、政治……在这样的过程中,其实你的学习效率会达到最高。你会根据这样的过程去思考过去的理论,为什么前人是这样说的,为什么前人的制度是这样设计的?所以这样的学习过程,是最有效率的,最能够学习到新的知识。

我2006年开始在清华读研,2007年开始创作自己的第一部长篇小说,就想要做这样的设计:写一个地球上的世界,写一个火星上的世界。因为这样的目的,我进行了一些选课,去其他系旁听了很多很多门功课,有政治史、思想史、制度史,还有一些人文的课,社会学的课。原本的打算是给我的小说设定做一些基础的、背景的研究,但是后来我越来越深地喜欢上了这些课。

对我来说,写作最重要的一点是,它让我明白这些学科之间的区别与它们的共性。实际上这些学科旁听得越多,我越喜欢;越喜欢,就越想深入地去了解。到最后走上经济研究这条路,我发现学科之间最大的区别不在于它们研究的内容,而在于它们使用的语言。实际上这些学科研究的都是同样的事物,只不过它们可能各自有各自的角度。就像我们在盲人摸象时,有人摸到了大象的耳朵,有人摸到了鼻子,有人摸到了大象的脚,但实际上我们摸的都是同一头大象。

与之相对的是西方的一个谚语,叫做“屋中的大象”,说的是当我们所处的房间里有一个非常庞大的事物,所有人都能感觉到它,但是所有人都没能把它说出来,这个事物就是屋中的大象。其实所有学科都有一个共性:它们研究的都是某一样共同的、它们关心的事物,这个事物的名字就叫世界。

“世界”这个词其实出于佛语,古往今来谓之“世”,上下四方谓之“界”,世界就是我们所处的时空。与之相应的就是宇宙。“宇宙”这个词出自《淮南子》,也是上下四方谓之“宇”,古往今来谓之“宙”。宇宙也是时空的概念,是时间、空间、人世间。

当我们真正抽离出来,站在一个很远的位置去考察这个世界的时候,我们就是像这样去俯瞰着这个世界。就像创作小说时看到的那个水晶球,那个你创作出来的世界。我们在研究的时候,也采取了同样的视角:我们站得很远,我们遥望着这个世界。当真正生活的时候,我们是这个人世间的一个角色,所有的喜怒哀乐,平时的焦虑、迷茫、委屈,其实都源于我们处于人世间。我们是其中的一个角色,在人世间一个特定的、很小的位置上。我们身处其中,所以为之动容。

但是当我们真正有了一种抽离出来——我们站得很远——有了这样一个旁观的、俯瞰的视角时,会突然从自己日常生活的烦恼中跳出来,有了这样一个遥远的观察和对它的触摸。我们可以看到这个人世间,看到它的结构、它的处境,它的前世今生。有了这样一个视角,其实人才真正有可能从你日常生活的烦恼中走出来。所以实际上,这就是文学给我更深的意义,它不仅仅是让我有动力去学习这些学科,更多是它让我有了这样一个视角,这才是我真正从日常生活的很多困境中走出来的最大的内心的动力。

有人问我如何看待文学的现实性,问我写下的小说、作品和现实的关系是什么。我很关心文学的现实性,但我关心的是抽象意义的现实。

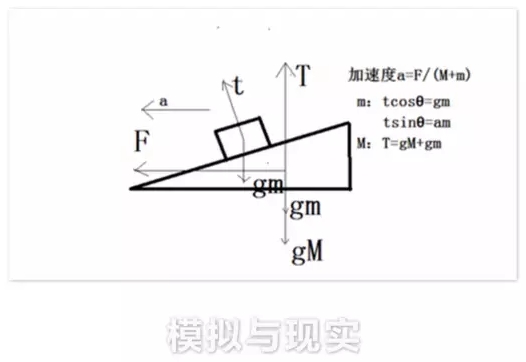

什么叫抽象意义的现实?我想在座清华的学生最熟悉不过了,抽象意义的现实就是我们经常说的模型。在学物理的时候,其实很多人都会问我,你们为什么要研究一个无摩擦的平面?我们千百次做这种题:一个滑块从一个无摩擦的平面上滑下来。大家总是问:现实当中永远没有一个无摩擦的平面,我们所有的平面都是很粗糙、凹凸不平的,那为什么要研究一个无摩擦的平面呢?实际上,从这样最抽象的、并不存在的研究中,我们才能真正地理解现实的这些粗糙平面是如何运行的。如果不理解无摩擦的平面,就没有牛顿定律,我们也永远不可能理解在一个粗糙平面上的运行。

现实总是很复杂,很多很多种复杂的因素交缠在一起,但是我们要研究一个更纯粹的环境,才能把其中真正的机理研究出来。而对于我来说,文学和抽象意义的现实,就是这样的无摩擦的平面。实际上文学很多时候是思想实验,这和我们在物理学中进行的思想实验非常像,只不过文学家所进行的是人性的实验。所有的文学家、好的文学家都是非常非常好的实验艺术家,他(她)给角色设置了一个非常艰难的处境,他们在里面面临着两难,在这样一个抉择的过程中,让我们对人性有更深的认识。

这样的人性实验、这样的文学实验,让我们获得了一个视角。像列夫·托尔斯泰,他给安娜·卡列尼娜设置了一个什么样的实验呢?当你和一个比你优越、但是却不爱的人在一起,而面对一份短暂的激情时,你如何处理,如何抉择?当你选择了你的激情,你接下来的心境会如何变化,你会获得幸福吗,你接下来的命运会如何?当你的命运发生了改变,你的心境会发生什么样的变化?

这样的一些实验和我们做的思想实验非常像。卡夫卡写了一个永远到不了的《城堡》,这个城堡在现实中绝不存在,但这个城堡又似乎无处不在。加谬写了一座“鼠疫之城”,这座鼠疫之城在现实中也从未存在,但是其中每一个人所有的处境,又好像那么的真实、存在。所以文学其实是在一种很遥远的尺度上,在一个很抽离的视角上,给我们设置出一个又一个的思想实验,让我们去思考:人如果到了这样的环境中,他(她)会如何选择,他(她)会如何做。而就在这样的思想实验中,我们能对人性有更深的理解,比我们日常生活中的理解会更深。我们就是从这样的不存在中更好地去理解存在。

而文学和我刚才所说的政治学、历史学、社会学、物理学,对这个世间的观察还有什么不一样呢?文学,既出世,又入世。它在视角上,在对这个世界的抽离上,和那些学科很像;但是在真正的书写方式上,它是用入世的、带有温度的、带有细节的语言去描述。其他那些学科本身就会用一些冰冷的语言去描述这个远远的、冷冷的旁观;而文学,远远地、冷冷地旁观,但又用最热度的文字去书写。所以文学家在面对这个世界的时候,实际上在不停地出世与入世。在这个出世的冰冷与入世的温度之间,他(她)始终在进行切换。

我记得在格非老师的小说课上,他问过我们,为什么中国的艺术家一定要写一些虚幻的东西?为什么《红楼梦》开篇不写贾府,而一定要写一棵草和一个石头的木石前盟;为什么《水浒传》不在一开始就写造反,而要写一座碑,碑里面出来黑色的妖风,这些妖风从天上投入到人世间,成了人世间的108好汉。实际上,中国的艺术家、中国古典的文学家,最理解这种出世与入世双重视角之间的不停切换。他们一定要在最开始设定一些虚幻的背景,使得所有的读者瞬间有了一种从上天俯瞰红尘的视角。我们从一个神话的视角去俯瞰这个人世间的冷暖,从这样的俯瞰中,我们最后投身到了这种大家族的喜怒哀乐,投身到了这个世间的造反与运动。所以最终,我们的文学写的并不是任何一个角色自己的喜怒哀乐,而是写我们整个红尘人世的喜怒哀乐。文学在这个意义上,能够让我们对这个世间有更深的、更多层次的理解。

这两年我写了一些科幻小说。科幻小说的一个好处就是,它比较有自由度。传统的经典文学家,可以把人设置在不同的处境中,让他们有各种各样的命运;科幻小说不仅可以把人设置在不同的环境中,而且可以整体改造世界,可以让世界进行变化,进行扭曲,可以把世界中一些因素提取出来,推到极致,再把另一些因素组合起来。我们在这样对世界的改造中,实际上达到了对世界和人的关系的一种探索,达到了对世界可能性的一种探索。

现代心理学家认为,人类可以去设想不同的未来的可能性,我们在这些可能性中选择一种进入。我们每天在十字路口选择要不要闯红灯的时候,实际上就是在对比,某一种情景的风险,和另外一种情景的风险,再对比不同情景的收获。我们最终在这样的很多个情景中选择一个进入。这种能力可能是其他动物所不具备,而人所独特具备的。正是这种能力,让我们的人类文明向前进发成为可能。我们在不断设想人类文明的前方,不断设想人类的可能性在哪里。所以,文学在这个意义上,可以为我们向前进的很多可能性做出很多设想。

我们人类现在就站在一个命运的十字路口,在一个技术突飞猛进的现实之中。我们身边的机器人技术、人工智能技术、互联网技术等等各种技术都在飞速发展,我们每天都能听说一些曾经以为要几十年,甚至这辈子可能都看不到的技术正在成为现实。人工智能技术现在正在快速地进化,从深度学习中、从神经网络中,它们能够变得越来越聪明,它们会替我们做很多事情。所以在未来,很可能我们所有重复性劳动,不管是体力劳动还是重复性的办公室劳动,很快都会被机器人和人工智能所取代,这就给我们人类提供了一个非常大的疑问。我们面临的挑战就是:我们人类将何去何从?

当从繁重和重复性、无趣的体力劳动中解放出来的时候,我们的工作在哪里,我们的意义和价值在哪里,我们这个社会分配系统、我们的收入又该如何决定?有人会说这不是一个很完美的大同社会吗,我们都从体力劳动中解放出来了,就可以做很多很多喜欢的事情。可问题在于,在我们的经济系统中,一旦你完全从工作中被释放出来了,你一旦失业,就没有了任何收入来源。那么实际上,这对于我们的经济系统,对于社会系统,都是一个很大的问题。

我们在当前可能会观察到,有一部分低技能的劳动群体,缺少足够的教育,缺少很高的技巧。在今天,(不同群体)可能只是表面上的生活会有一些差距;但是当我们走向未来,真的有可能会面临一个很大的群体的失业问题。这给我们人类共同提出了挑战,也是很多其他国家都在积极探讨的一个人类前景的问题。美国有一本很流行的书叫做《机器人崛起》,其实也是探讨在很近的未来,我们就将会面临到的这样一种可能性。在这种可能性前提下,也有很多人提出了一些解决方案。比如有可能把我们从机器人身上获得的财富,补充到劳动者身上,给他们更多的补助。但实际上机器人、机器生产是资本的一部分,也就是说我们实际要对于企业、对于资本征收更多的税,然后补充到这样的失业群体身上。这其实本身就是一个非常非常困难的过程。在真正的经济系统中,在我们的劳资所有制结构中,这是非常困难的。

另外一种可能性是:政府印发一些免费的钱给所有的劳工。但实际上这并不解决根本性问题,且不说通货膨胀,我们真正的底层劳工,如果缺乏足够的培养、足够的训练的话,他们的技能无法提升,仍然只能给他们印一些生活救济和保障的钱。这样一个群体,在我们未来跟机器的竞争中,仍然没有任何能力获得自己的工作生活收入。

所以人类的前景在于我们人、每一个人的个人素质的提升,这不仅仅是说学校教育、考试成绩,而是说在未来,当我们面临和机器人竞争的时候,机器人所能做的是解决问题的快速准确,那么人类能做什么?人类需要一些更高级的智慧,所有这些我们称为人力资本或者素质的东西,所有关于人的决策、领导力、沟通,人的情感,人创造性,人的研究,人的思路,所有这些真正跟人的智能、跟人的素质相关的,才是我们未来必须要走的一个方向。但是现实的困难就在于,如果我们已经有一个比较庞大的、低能力的劳动群众,而又没有给他们足够的关注和帮助的话,那么在未来某一天,很有可能这个庞大的群体就变成了被技术时代所甩下的群体。而一旦有了这样一个人口极为庞大,甚至比高知识群体还要庞大得多,而又失业的群体的话,任何一个政府都会很难处理。

我所写的《北京折叠》,就是在那样一个不利的僵局情况下,政府所做的一种处理。当然这是一个不可能存在的事情,但是我们仍然要面对这样一种困难,这样一种问题。文学永远只是提出一个抽象的问题,它提供一个抽象的模型作为一种可能性,但是真正的现实要靠我们每一个人实际去走出来。清华有一句话我一直觉得非常正确——行胜于言,未来怎么样,要靠我们每一个人去创造。

李强老师的研究里其实提到了现在的劳工群体。李老师曾经说过,我们要把劳工群体重新带回到大众的视野。在我看来,这是非常非常重要的事情。劳工群体以及他们下一代个人素质的提升培养,是我们整个社会必须面对的一个问题。我们如果让低技能的、生活条件很差的状况一直延续到下一代的话,很有可能真的出现社会分化和恶化,这个问题是我自己在现实生活中也非常关心的。我希望在文学中所写的抽象的现实,和我们在现实生活中所能走出来的实际的现实,二者是不一样的。我也希望更多的人、在座的人能够关注这个问题。我们可以用很多的方式,用公益的方式去关注到一些落后的群体。我们在这个飞速发展的时代中,希望所有人、每一个人、每一个群体都不要被时代落在后面。这就是我今天想要先分享的一部分内容,之后也想听听两位老师的意见,想听一听在场各位听众的一些感触。非常感谢,谢谢大家。