82周岁的中国科学院院士、中国工程院院士刘永坦年岁已高,但身板硬朗。40年来,他致力于中国新体制雷达事业的发展,为中国筑起“海防长城”。

刘永坦是中国对海探测新体制雷达理论与技术奠基人和引领者,著名雷达与信号处理技术专家,曾先后于1991年和2015年获得国家科技进步奖一等奖。

1月8日,刘永坦荣膺2018年度中国国家最高科学技术奖。面对这份中国科学家的至高荣誉,刘老说:“我只是一名普通的教师和科技工作者,在党和国家的支持下,做成了点儿事,这事离开团队的力量也是绝对无法做到的。”

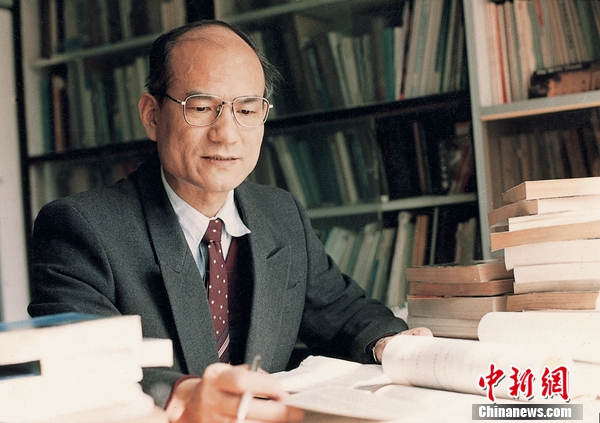

刘永坦院士。哈工大供图

1936年12月1日,刘永坦出生在南京。“永坦”这个名字不仅是家人对他人生平安顺遂的祝愿,也是对国家和平的企盼。身处内忧外患的乱世,刘永坦随家人颠沛流离十余载。但这份国难记忆,也让他有了自强强国的梦想。

从小刘永坦就在母亲的督促下读史书、诵诗文。“我永远不会忘记在昏暗的菜油灯下做完作业后,聆听母亲用慈祥动人的声音诵读诗词和讲解家国大义时的激情。”

怀着投身祖国工业化的决心,1953年刘永坦以优异成绩考入哈尔滨工业大学。经过一年预科、两年本科的学习,成绩优异的他作为预备师资,被学校派往清华大学进修无线电技术。1958年,刘永坦回到哈尔滨工业大学参与组建无线电工程系。从此,他便走上了大学的讲台,直到今天。

1979年6月,刘永坦被派往英国进修,师从著名雷达技术专家谢尔曼。勤勉的刘永坦凭借过硬的英文功底、专业知识赢得了谢尔曼的认可,获准参与重大科研项目“民用海态遥感信号处理机”的部分研制工作。

一年多的时间,在“设计—试验—失败—总结—再试验”的循环反复中,刘永坦攻克了这项课题,谢尔曼盛赞道“刘永坦独自完成的工程系统,是一个最有实用价值、工程上很完善的设备,他的贡献是具有独创性的。”

这次难得的科研任务,让刘永坦对雷达有了全新的认识。传统的雷达虽然有“千里眼”之称,但也存在“盲区”。因此,很多国家开始研制新体制雷达,希望“千里眼”能练就“火眼金睛”。

新体制雷达被俄罗斯人称为“21世纪的雷达”。当今世界的千余种雷达中,新体制雷达不仅代表着现代雷达的发展趋势,而且对航天、航海、渔业、沿海石油开发等领域也有着重要作用。上世纪70年代中期,国内有关单位曾对该项技术进行过尝试,但由于难度太大、技术储备不足等诸多因素,最终未获成果。

1981年,刘永坦在回国的路上,萌生出一个宏愿——开创中国的新体制雷达之路。在国内外毫无先例可借鉴的情况下,刘永坦一头扎进实验中去。

经过八百多个日夜的努力、上千次的实验,以及数万个测试数据的获取,由刘永坦主持的航天部预研项目“新体制雷达关键技术及方案论证”获得丰硕成果,为中国新体制雷达研制成功打下了基础。

彼时,刘永坦和他的团队已经完成了预研使命,但刘永坦却认为“纸上谈兵”是不够的,国家需要的是建立有实际意义的雷达实验站。因此,1986年刘永坦又开启了“新体制雷达研究”,为研制完整的雷达系统而奋力拼搏。

刘永坦院士与他的团队。哈工大供图

作为主帅,刘永坦承担着繁重的工作。他每天工作十几个小时,常常由于赶不上吃饭而用面包充饥,困了就倒在实验室的板凳上凑合一觉……超负荷的脑力和体力付出让刘永坦落下了腰间盘突出的老毛病。严重时他曾因疼痛,几个月不能行走。

一分耕耘一分收获。1990年4月,团队首次完成了中国对海面舰船目标的远距离探测实验,标志着中国新体制雷达技术实现了对海探测技术的重大突破。当目标出现在屏幕上时,团队成员们都流下了激动的泪水。1991年,该项目荣获国家科技进步奖一等奖。

他不满足于此,又带着团队成员提高雷达性能。

对于恩师数十年如一日的坚持,刘永坦的学生、哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院常务副院长付强深有感触,“很多科学家是一辈子做一个领域,但刘老师是一辈子只做一个雷达。这件事情要是做不成功,他这一辈子的科研可能就被耽误了。”

1994年6月刘永坦当选首批中国工程院院士。哈工大供图

2011年刘永坦团队成功研制出中国具有全天时、全天候、远距离探测能力的新体制雷达。与国际最先进同类雷达相比,刘永坦研制的新体制雷达系统规模更小、作用距离更远、精度更高、造价更低,总体性能达到国际先进水平,核心技术处于国际领先地位。2015年,团队再次获得国家科技进步奖一等奖。

面向国家未来远海战略需求,耄耋之年的刘永坦依然活跃在科研前线,继续带领团队规划实施对海远程探测体系化研究,逐步开展分布式、小型化等前瞻技术的自主创新,为构建“海防长城”添砖加瓦。

“荣获国家最高科学技术奖是一种无上的光荣,这份殊荣不仅仅属于我个人,更属于我们的团队,属于这个伟大时代所有爱国奉献的知识分子。”刘永坦淡然说道。