8月16日晚,《感动中国》2024年度人物名单揭晓。两位年龄相差59岁的清华人——清华大学精仪系校友、85岁的栾恩杰院士与同系在读博士生庞众望,同台捧起这份沉甸甸的荣誉。

这一瞬间,不仅是个人的高光时刻,更是清华人跨越一甲子的荣光交汇。他们爱国奉献、追求卓越的人生篇章,传递着穿透岁月的感动,更彰显着清华人精神血脉的赓续与传承。

栾恩杰与庞众望在《感动中国》录制后台

栾恩杰:擎炬照月华,把“嫦娥奔月”由神话变为现实

“从瀚海孤烟到碧空明月,如今人们把你的名字写上了星辰。绕落回三小步,成就了中国探月的一大步。嫦娥轻盈起舞的背后,是无数探月人忠诚智慧的脊梁。”当这段饱含深情的颁奖词宣读时,栾恩杰院士躬身耕耘的星河长卷,在我们面前徐徐铺展。

栾恩杰

我国月球与深空探测工程的开创者之一,探月工程首任总指挥、载人航天工程副总指挥,参与我国第一代潜地火箭、第一代陆基机动火箭、第一代远程火箭等重大工程……

有人说,栾恩杰的成绩,随便拎出来一件,都值得炫耀一辈子。

1965年,栾恩杰考入清华大学精仪系攻读研究生,主攻静电悬浮陀螺等当时国内的尖端方向。在潜心钻研、锤炼报国本领的同时,他深受身边榜样感召,郑重递交了入党志愿书,并在其中写下庄严承诺:“党的决定就是我的一切!”

行胜于言,至诚报国。1968年毕业之际,栾恩杰选择进入当时刚刚组建的国家固体火箭发动机研究院。他曾担任我国第一型潜地固体战略弹道导弹——“巨浪-1”的型号总指挥、东风-21弹道导弹研制总指挥,还陆续参与了其他导弹型号的研制,一次次为国掀起“导弹巨浪”。

1998年,在毕业30年之际,他出任国防科工委副主任兼国家航天局局长,工作方向也转到深空探测领域。2000年,他倡导并组织完成了我国首部航天白皮书《中国的航天》,首次提出“大航天”概念,将空间技术、空间应用和空间科学纳入国家航天发展规划体系。

栾恩杰与同事交流

月球探测工程,是我国继人造地球卫星和载人航天之后,第三个标志性的重大航天工程,是我国实现深空探测零的突破的起点。

2004年1月,我国正式启动了绕月探测工程。作为工程的主要倡导者、组织者和领导者,栾恩杰提出我国月球探测“探、登、驻(住)”三大步和“绕、落、回”三小步走的技术发展路线。在嫦娥一号上天前,栾恩杰带领团队开展了将近30次各类大型试验,确保工程的万无一失。最终,绕月探测工程取得了圆满成功,事先准备的84项故障模式预案一个也没用上。尤其值得一提的是,从设计到研制再到试验,我国首次月球探测工程,都是依靠中国人自己的力量完成的。

2020年12月,内蒙古四子王旗气温低至零下30多摄氏度,嫦娥五号准备在这里着陆。已经80岁的栾恩杰提出要去着陆区,同事和家人都担心他身体受不了,纷纷劝他“别去了”。但他最终还是坐上火车一路奔波,深夜抵达着陆区。“我是来接嫦娥回家的!我等这天已经等了16年,这是我们航天人对祖国的承诺!”栾恩杰激动地说。

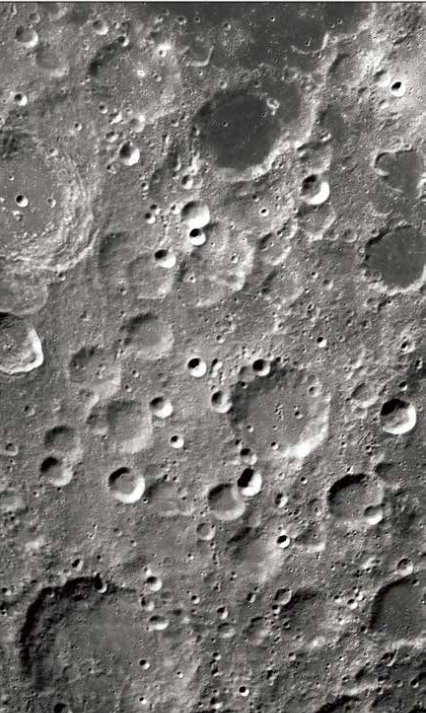

中国首次月球探测工程的第一幅月面图像

而今,嫦娥五号带回的月壤在国家博物馆里展出,中国人用自己采集到的信息制作了月球仪,中小学教材使用了嫦娥一号拍摄的月表图。

炽热的心意给了“嫦娥”,面对家人则是深沉的愧疚和想念。栾恩杰常年辗转在各地的研究机构和试验场,每次外出往往就是两三个月,以至于双亲辞世也未能见上最后一面。

栾恩杰与父母

让栾恩杰宽慰的是,父母盼望他干大事成大事的愿望实现了。就像他在父亲墓碑前所说:“我完成了你们的托付,我心中无愧!”

栾恩杰发言

在经历过山河破碎、国弱民穷时代的栾恩杰看来,探月,是中国航天能力的表达,更是国富民强的象征。“在国际航天的竞争中,谁也没有停下来等中国人。”作为国防科技工业科技委名誉主任,85岁的栾恩杰依旧不懈工作,继续奔赴星辰大海。

庞众望:励志启华章,在清华找到前进的方向

“背影留给坎坷,笑容交给阳光,名字里写着责任,步履中充满力量。磨砺过的剑,破茧后的蝶,你一直向前,一直向上,不辜负妈妈的目光,不辜负时代的期望。”这数行闪光的文字,勾勒出精密仪器系2021级博士生庞众望骨子里的韧劲与向上的光芒。

庞众望近照

清晨八点左右骑车来到实验室,饭点去附近食堂吃个简餐,晚上忙到九十点钟回到宿舍,这便是庞众望的日常状态。在身边师长同窗眼中,庞众望坐得住、能钻研、爱创新,“天生就适合做科研!”

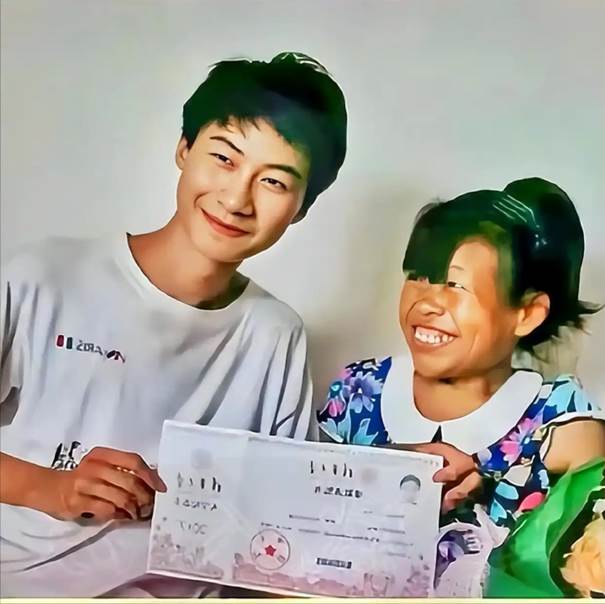

庞众望收到清华大学录取通知书

今年26岁的庞众望,出生于沧州市吴桥县的特殊家庭——父亲是一位精神分裂症患者,母亲常年与轮椅为伴,自己曾因先天性心脏病命悬一线。命运似乎给了他一副沉甸甸的担子,但脸上总是挂着笑容的庞众望,从未自怨自艾,而是奋发图强。

2017年,庞众望在高考中取得优异成绩,被清华大学精密仪器系录取。

初入清华园,庞众望很在意别人的目光。“不是说在意别人看不起我,而是我害怕会有负众望。”

大一大二期间,他在迷茫中不断探索,做社工、去支教、尝试科创……在清华这片鼓励自由探索的沃土上,在与身边老师同学同行中,他不断为自己打开一个更大的世界。在大三期间参加SRT(大学生研究训练)项目时,庞众望惊喜地发现,自己对读文献、做科研兴趣浓厚,也常因科研中的新点子欣喜很久。临近本科毕业,他毫不犹豫地选择继续攻读博士学位。正如庞众望所说:“大学前的经历,让我有了走下去的力量;在清华的时间,让我找到了自己前进的方向。”

庞众望本科毕业照

2024年,“男生洗澡时想出第一篇SCI”冲上微博热搜。博士一年级时,一次洗澡期间的灵光乍现,让庞众望构建出了一套全新的实验思路和处理流程。在此基础上,他取得了自己科研生涯的第一项发明专利,并发表了第一篇SCI学术论文。“在那之前,我不确定自己到底有没有科研上的能力,能不能真正解决实际科研中面临的一些问题,但是那篇论文给了我答案,它告诉我:你能!”

庞众望师门合影

博士二年级,在导师精仪系副教授王波的鼓励下,庞众望选择了一个具有挑战性的研究方向。他尝试攻关一个测试系统,用于超稳激光相位噪声的测量。此后的两年半间,他经常往返于学校和位于昌平的实验室,历经无数次推倒重来。最终在今年1月份取得突破性进展,其核心测试指标达到国际领先水平。此外,他参与的利用轨旁光缆,进行高速铁路健康监测研究,也取得重要进展。

庞众望参加博士生社会实践

无论是科研路上的反复试错,还是人生途中的其他风浪,庞众望从未有过丝毫退缩,支撑他踏平坎坷的是母亲庞志芹饱含力量的朴素话语:“你面对什么就要解决什么,你总是要走下去的。”

像一代代清华人一样,走下去,科研报国,是庞众望坚定选择的前进方向。正如他在一次科普论坛上所说:“我们这代人的时代使命就是科研报国,科技只有掌握在自己手里才叫科技;掌握在别人手中,很多时候就可能成为一种威胁。”

攻读博士学位迄今,庞众望以第一/共一作者发表SCI论文三篇,申请国家发明专利四项。他多次获得学校各类奖学金,还被评选为2022年度“中国大学生自强之星”。很多爱心人士曾表示要资助他,但都被他婉言谢绝。在学校全面的资助措施下,他的学习和生活并无后顾之忧。博士期间,他没有再申请助学金,而是希望把资助留给更需要的人。

庞众望接受《面对面》节目采访

从懵懂少年到报国青年,现在的庞众望对“不负众望”有了新的理解:“不是比别人做得都好,而是要不断向身边优秀的老师同学校友学习,竭尽所能做最好的自己。”他很喜欢自己目前的状态,面向国家重大需求,发现问题-思考问题-解决问题,全身心投身科研。

面向未来,他希望自己毕业后,继续秉承“自强不息、厚德载物”的校训,在科研报国的道路上不断攀登、不断前进!

114年来,自强不息的清华人,始终以国家至上、以人民为先;一代代清华人用实干践行“我愿以身许国”的诺言。未来,正如栾恩杰所期待的,“中国人的脚步将越走越远,领导宇宙的新潮流”!