早在2000年前后,杨振宁先生就提议刚成立不久的清华大学高等研究中心(后更名为高等研究院)开展冷原子物理的研究。此后,杨振宁先生持续推动冷原子物理在清华的发展。他于2008年亲自组织了重量级的冷原子物理国际研讨会,邀请包括诺贝尔奖得主在内的数十位国际顶尖专家与会,对正在成长中的中国冷原子物理起到了重大的推动作用。他在80多岁仍亲身从事一维冷原子物理问题的研究,发表了数篇研究论文。

2004年年底,翟荟在杨先生的亲自指导下,以冷原子物理为研究内容完成博士论文。2009年,翟荟结束在美国的博士后研究回到高等研究院工作。在此后的十五年间,翟荟教授领导的冷原子物理研究组培养了数十位本科生、博士生和博士后,其中30多位已经在国内外高校和科研院所任教职。

惊悉杨先生逝世,大家作为杨先生直接的第三代学术传人,深感悲痛。在无尽的追思中,他们重温先生的日常,怀念这位伟大的科学家与精神引路人,矢志继承先生的学术品格并将其发扬光大。

高超(2010-2015高研院博士,现为浙江师范大学教授,国家级青年人才):

大学本科时,我曾一度对将来的人生道路感到迷茫。一次在图书馆的静心阅读,我邂逅了一本《杨振宁文集》。书中,先生谈及一生最重要的贡献,在于“帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用”。这句话带来的震撼,让我瞬间超越了一己的困惑,看到了知识背后所承载的磅礴力量。与此同时,文集中所展现的那种直面本质、摒弃浮华的科学“品味”(taste),如同另一束光,为我勾勒出理想学术的应有样貌。前者以其磅礴的家国情怀,让我明晰了探索的意义;后者以其纯粹的求真精神,为我昭示了学问的境界。这双重启蒙——对民族担当的共鸣与对学术品味的向往——交汇于心,彻底驱散了我眼前的迷雾,让我很早便坚定了投身基础物理研究的决心。

这份由阅读而生的向往,在我大四时迎来了化为现实的契机。我听闻翟荟老师已回到由先生亲手创立的清华大学高等研究中心,便立刻感到这是一个接近学术源头的机会。进入课题组后,我有了更深刻的认识:我们所从事的冷原子物理,正是杨先生为年轻学者所指明的那条道路——“进入一个有发展的领域”的生动体现。正如翟荟老师所言,杨先生以其卓越的洞察力和品味,在领域初兴时便看到其巨大潜力,并鼓励青年学者与之一同成长。能在此刻加入,我深感自己正站在巨人视野的前沿。

回首在高研院的五年时光,最珍贵的记忆莫过于那些有杨先生“在场”的聚会。每年的迎新会和年底聚会,杨先生总会如约而至。我们围坐一圈,聆听这位世纪长者娓娓道来。在这些轻松却不失庄严的场合,令我印象最深的并非具体某段往事,而是一种无形却强大的精神感召力。杨先生的在场本身,就如同一个强大的引力中心。他无需多言,其存在便足以将一种对科学的虔诚、对家国的责任以及对后辈的期许,凝聚在整个空间之中。这种永不褪色的科学热情,以及他如同大家庭家长般的在场感,让那个由他亲手奠基的学术殿堂,始终洋溢着一种精神的温度,充满了传承的力量。它无声地告诉我们,个人的探索与一个集体的使命和传统是紧密相连的。

在翟老师的指导下,我参与的第一个课题,是理论上探索自旋轨道耦合玻色气体中的新物态。这个工作不倚重于繁复的计算,却格外考验构建清晰物理图像的能力——我们需要为一种尚未在实验中被实现的新物态勾勒出理论蓝图。后来我体会到,这种“从简单而深刻的模型出发,直指物理本质”的研究思路,恰恰呼应了杨先生一生诸多开创性工作中所蕴含的深刻智慧——不投机取巧,而是脚踏实地地从最基本的问题开始,步步为营。值得欣慰的是,我们这个先行一步的理论提议,不久后便得到了国际实验的成功实现,相关方向也迅速成长为领域热点。这让我切身体会到,追随杨先生所看重的学术品味,做出真正有前瞻性的工作,是何其有幸。

如今,我也成为一名科研工作者和高校教师。时光流转,我愈发感悟,杨先生留下的最宝贵财富,并非具体的知识,而是一种眼光和一种心态——那种判断何为重要问题的“品味”,以及那份“宁朴毋华”的沉静。我不曾奢望能取得先生那般伟大的成就,惟愿在自己的科研与教学道路上,持守这份眼光与心境,让纯粹的求知之火不致湮灭。

2015年7月4日,高研院合影,高超在杨先生身后

简超明(2007-2011 清华大学本科,现为康奈尔大学助理教授):

2009年,还是本科生的我有幸来到了高等研究院加入了翟荟老师的研究组。这是我科研生涯的开端。高等研究院是杨先生所创立。我经常能从翟老师那里听到杨先生的事情。虽然当时懂得很少,但总觉得我们能够在高研这样一个没有纷扰的环境里自由的学习和探索都是来自杨先生的庇荫。

2011年,我离开了高研院开始在美国读研究生。慢慢地,我开始更深入的感受到杨先生的工作对现代物理学深远的影响。同时,我不断的被杨先生的工作所揭示的物理和数学的美妙结合所震撼。除此之外,我也了解了更多杨先生为高研院创立,为中国物理学发展所做的付出。不管是从科学的角度还是教育的角度,杨先生就像灯塔一般为后人照亮了前进的路。

在研究生期间,我每年暑假还能回到高研院短期访问。在期间的学术报告和冷餐会都能见到杨先生和蔼地和大家交流,仔细倾听大家介绍最近的进展。 我感到非常庆幸。 杨先生即是物理学的巨匠,也是高研院大家庭的温暖的大家长。总觉得杨先生会一直这样在大家身边,关注着大家的成长。

我最后一次见到杨先生是2019年。交谈中杨先生思维锐利和敏捷还是让我一如既往的赞叹。最后杨先生给了我很多鼓励还送了我一本他签名的论文合集。

这几天,听到杨先生仙逝的消息。在悲伤茫然之际,我又打开了杨先生的论文合集,从那种简洁优美的表达中又一次感受到了力量。杨先生走了,但是他留给我们的知识宝藏和殷切期许都还在。愿我们都在杨先生为我们照亮的方向上继续孜孜不倦地求知探索。这应该是杨先生希望看到的。

余增强(2010-2012高研院博士后,现为山西大学教授):

从中学时代开始,就读到过很多关于杨先生的传奇故事。2010年,我到高研院做博士后,有机会近距离目睹杨先生的风采。那时候,杨先生已经将近90岁高龄,但仍然投入了相当多的精力,出席高研院的许多活动和学术报告。尽管未能在科研上得到杨先生的亲自指点,但通过杨先生的一些讲话,还是让我受教良多,获益匪浅。我印象尤为深刻的是杨先生在高研院年终聚会上的一次讲话。当时杨先生讲起了自己早年到美国求学时,因为经济条件不佳,和同学一起参加报纸上猜字谜游戏的往事。杨先生思维敏捷,记忆力超群,把这段故事讲得引人入胜。故事前半段娓娓道来,到了结尾处却戛然而止,既让人略感意外,又发人深省。我想,当时高研院的很多年轻同事和学生都有和我同样的感触——能通过杨先生的这段经历,反思自己在成长道路上遇到的各种波折和困惑。直到现在,我仍常用杨先生的这段故事鞭策自己,并把它讲给自己的学生听。这种传承或许也算是杨先生留给我们后辈的一笔宝贵的精神财富吧。

齐燃(2010—2012高研院博士后,现为中国人民大学教授,国家级青年人才):

惊闻杨先生仙逝,往事如潮水般涌来。高中时代初读杨振宁传,书中对物理学中对称性与美的深刻揭示,如一道光点亮了我前行的道路——那份最初的震撼,至今仍在我每一次推演公式、探索物理本质时隐隐作响。

2010至2012年,我有幸在杨先生亲手筹建的清华高等研究院从事博士后研究。那些年,时常看到八十多岁的杨先生缓步走过长廊,或独自在黑板上演算公式。那时我还不懂得,这种日复一日的坚持,本身就是一种比任何具体理论都更深邃的传承。我和增强是翟老师最早的博士后。在翟老师身上,我感受到杨先生所倡导的“宁拙勿巧”的治学精神。这种精神潜移默化,让我明白真正的物理学不在于追逐热点,而在于对基本问题的持续思考。

2015年入职人大物理系后,我完成的第一个重要工作便与物理学中的对称性——一种时空标度对称性——密切相关。当我在稿纸上写下那些确保理论自洽的对称条件时,忽然想起多年前那个被杨先生文字震撼的高中生——原来他早已在我心里种下了探寻物理之美的种子。

杨先生离开了我们,但他站在黑板前推演公式的身影,他透过对称性揭示的宇宙之美,已在无数如我一般的后学心中生根发芽。我们将继续他未竟的探索,在追寻自然真理的道路上,带着他给予的那份对物理最初的热爱与敬畏,坚定地走下去。

史哲雨(2011-2016高研院博士,现为华东师范大学青年研究员,国家级青年人才):

在高等研究院求学期间,我与杨振宁先生有过数次接触,最令我难忘的,是每年九月的迎新会。那时先生已近九十高龄,却从未缺席过这个活动。科学馆二楼的图书室里,新生老生、博士后与教师们围坐一圈,安静地等待着先生的讲话。那是每个迎新会的保留节目。先生不讲授具体的物理理论,而是娓娓道来他求学路上的感悟,科研生涯中的体会。他讲西南联大在战火中坚持学业的岁月,讲芝加哥大学的思想启蒙,讲研究中遇到困境时如何保持信念。那些话语平实而深刻,像长辈在灯下与晚辈谈心,将毕生智慧化作最朴素的道理,轻轻放进每个年轻学子的心里。

如今回想,先生当年坚持出席每一个迎新会,或许正源于他对学术传承最深沉的理解。他深知,知识的火种需要面对面地传递,学术的精神需要一代代人亲手交接。在那个秋光满室的图书室里,他用自己的存在告诉我们何为师者的担当。先生已逝,但那个每年秋天如期而至的身影,那些恳切平实的话语,已永远烙印在我们心中。他让我们相信,物理之美不仅存在于方程式中,更流淌在学者们代代相传的温度里。这份温度,我们会继续传递下去,正如先生曾经为我们所做的那样。

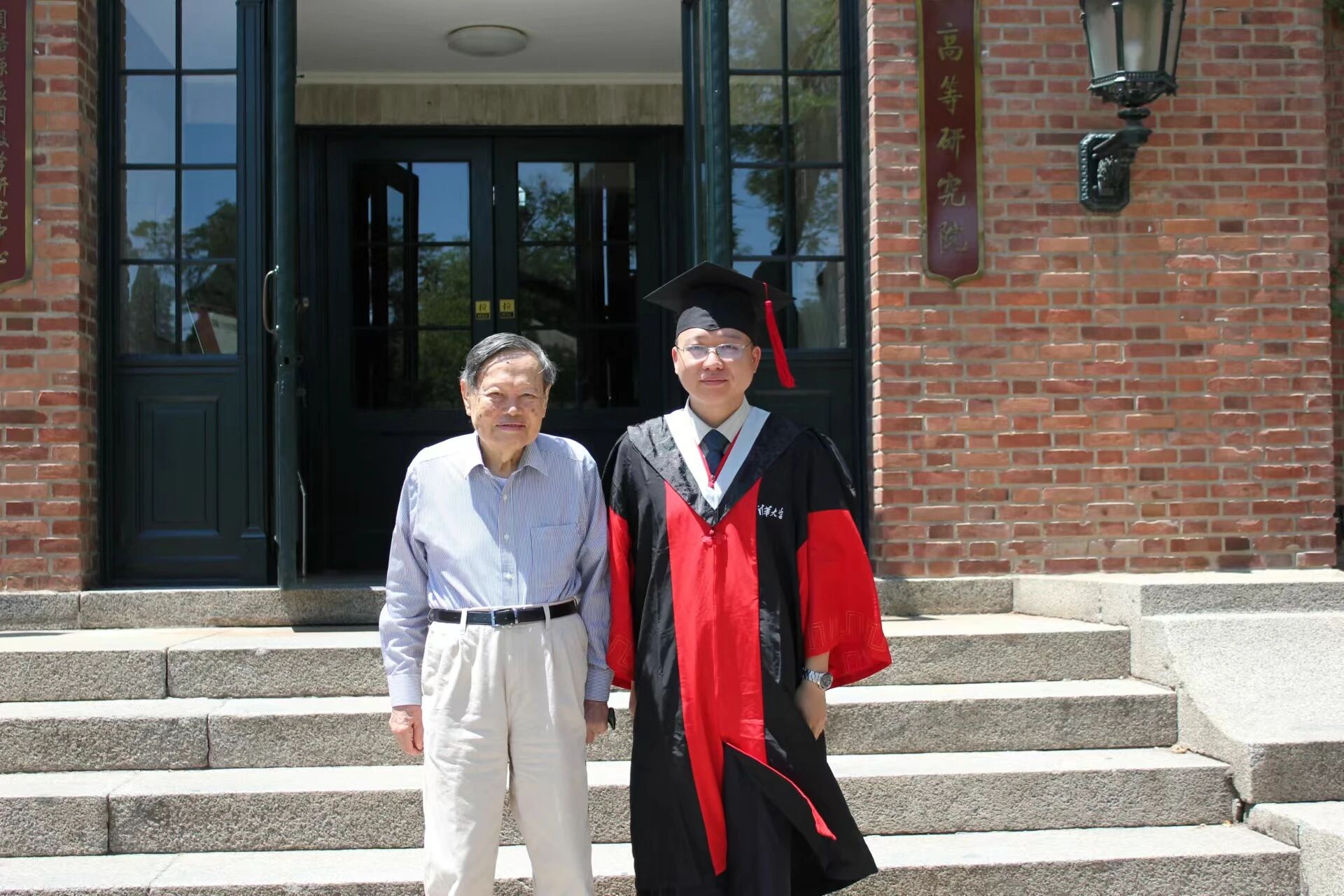

杨先生与史哲雨合影,2016年摄于清华大学科学馆前

郑炜(2012-2015高研院博士后,现为中国科学技术大学特任教授,国家级青年人才):

第一次见到杨先生是2009年11月20日。那时杨先生访问中山大学,抽空和同学们座谈。我当年还在念研究生,就冒昧地挤到前排,请教了杨先生对冷原子物理领域的看法。杨先生详细阐述了他的见解,并指出:“当下,人们不仅可以冷却原子,还有能力冷却分子。针对超冷分子的研究,也将成为一个有发展前景的领域”。当时我还有些疑惑,但十几年后的今天,超冷分子果然成为了活跃的研究热点,每天都有崭新且重要的进展。杨先生对科学前沿的高瞻远瞩,委实令人叹服。

之后我有幸来到杨先生亲手创办的清华大学高等研究院,加入翟荟教授的课题组开展博士后研究工作,这可以说是冥冥中的一种缘分。在这段时间,我也见过杨先生几面,每次他都给我们讲述当年学术研究过程中的小故事。这些故事有趣又发人深思,反映了物理学发展中经历的曲折和反复,至今我仍记忆犹新。

作为后辈,我认为杨先生是一个特别踏实、真诚的人,不管是对科研,对朋友,对晚辈,还是对祖国。杨先生总是从同学们的实际情况出发,帮助我们这些年轻人,给出务实的、真挚的建议,而不是高调和空洞的口号。

10月18日中午惊闻杨先生去世,一种夹杂着悲伤惋惜和空虚茫然的感觉迎头袭来。我意识到,今后不会再有亲历者给我们娓娓道来20世纪后半叶物理学波澜壮阔的史诗。

逝者已逝,再多的悲伤也无法改变先生永生的事实。唯有继承先生的遗志,继续在物理研究的道路上努力奋斗、前进。

2009年11月20日杨先生与中山大学理工学院学生座谈。左边着红衣者是郑炜

顾颖飞(2008-2012清华大学本科,现为清华高研院研究员,国家级青年人才):

杨先生在《归根》中说:“学子凌云志,我当指路松。”本科的时候,我有幸聆听了一次杨先生的讲座,主题关于辫子群。在引入的时候,杨先生用Dirac’s belt trick解释了在三维空间中转两圈和转一圈的关键区别,一下子解开了我当时对自旋1/2的困惑。整个演讲深入浅出,作为学生群体,我们得以领略大师风采;而对渺小的个体,那次演讲为我指引了一条科学道路,让我窥见形式理论与真实世界的精妙关系,影响至今。

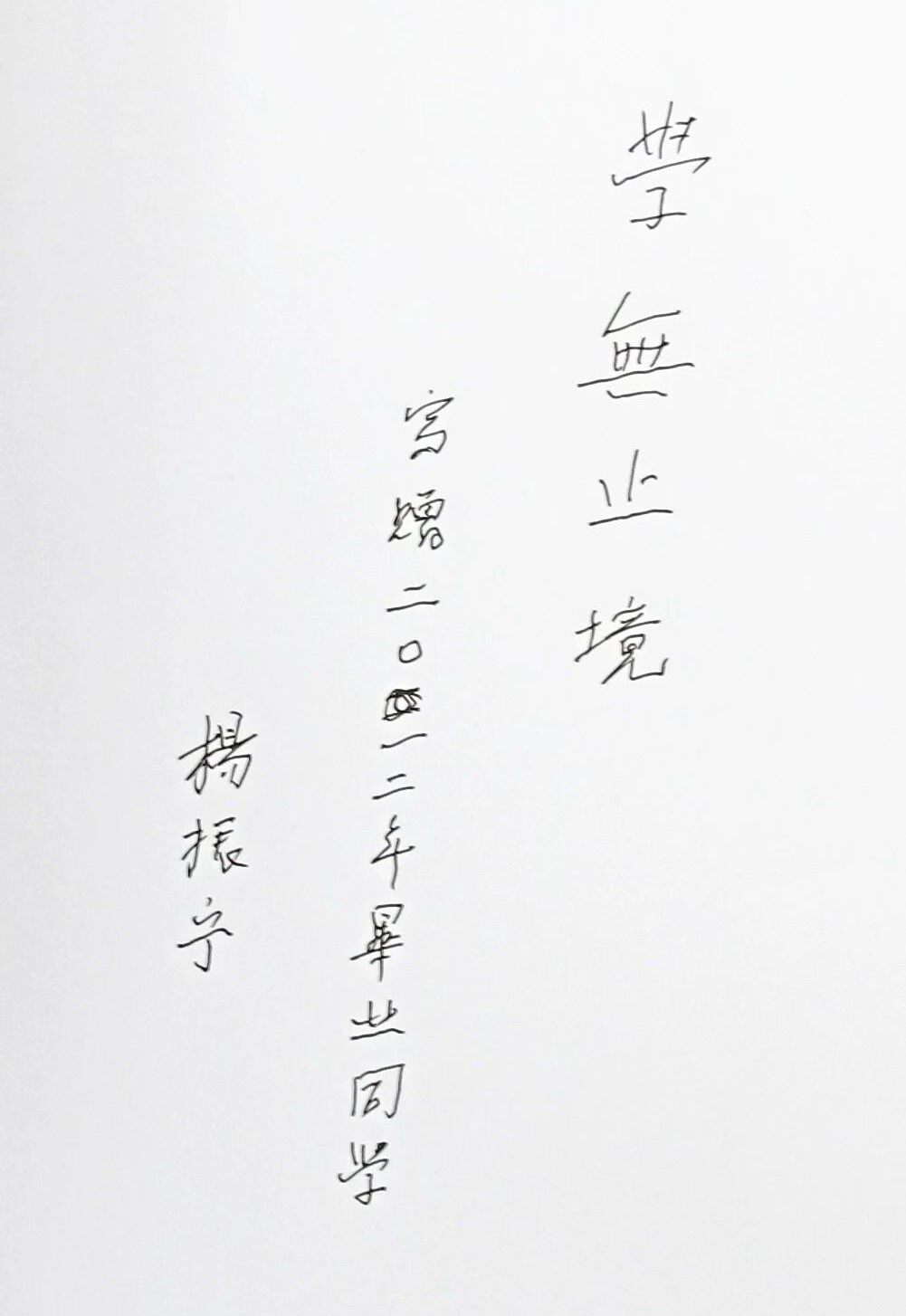

近日,在整理与杨先生有关的点滴时,我重又见到先生为我们本科班级题写的寄语——“学无止境”。这四个字,正是先生一生的写照。他在理论物理的诸多领域皆有开创性的贡献,其学术生命始终闪耀着探索未知、拓展人类知识边界的光芒。如今,我有幸在先生创立的高等研究院工作,时常自问如何才能不辱使命。而思考的终点,总会回到先生为我们树立的榜样上:一位由纯粹好奇心驱动,同时又对科学和时代内在逻辑有深刻洞察的探索者。

先生之风,山高水长,吾辈当以行健不息,沐光而行。

廉骉(2008-2012清华大学本科,现为普林斯顿大学助理教授):

费曼在纪念狄拉克的演讲中说,狄拉克是他心目中的英雄。对我来说,杨先生一直是我心目中的英雄,是儿时读过的科普书里的传奇人物。像狄拉克一样,杨先生对物理学的美有着非同寻常的品味与追求,而这也是物理学最吸引我的地方。虽然没有和杨先生有过直接的交流,但杨先生的工作和故事一直都深深影响和鼓舞着我的物理道路,也仿佛因循着某种缘分,我学习和工作过的地方都与杨先生有关。清华本科的时候,我有幸在高等研究院跟翟荟老师做冷原子物理,后来在斯坦福大学读博士,又幸运地跟随张首晟老师研究凝聚态理论。两位老师都曾经在杨先生的指导下学习研究,这也让我耳濡目染更有动机地去了解杨先生的物理工作。博士后我来到普林斯顿大学,并且留在这里的物理系担任教职。我办公室外面的走廊不远处就是杨先生在普林斯顿高等研究院工作时的照片。在这个杨先生曾经做出重要发现的地方,我时常感受到莫大的鼓舞,也时常以杨先生对研究的标准和品味来审视自己。

出于对杨先生的倾佩和仰慕,从学生时代起,我就希望能做出一些和杨先生的理论工作相关的物理问题,而这个愿望也多多少少实现了一些。在博士期间我和张首晟老师写过一篇文章定义了五维的外尔半金属,可以看作是四维量子霍尔效应态的高一维对应。我提出这个想法的时候,张老师非常高兴,说这和杨先生提出的五维空间的杨-磁单极(Yang monopole)应该有关系,杨-磁单极也是张老师和胡江平老师提出四维量子霍尔效应的灵感来源。研究过后,我发现五维外尔半金属在动量空间的费米面相当于零维的杨-磁单极在对称性降低以后得到了两个相互环绕数为1的二维曲面。这种数学和几何上的联系给了我难以言说的震撼和美感,也让我更加惊叹于杨先生对美的直觉,这篇文章也是我自己很满意的一个理论工作。在最近几年的研究工作中,我也对一维的可解模型产生了浓厚的兴趣,而杨先生正是这个方向的奠基人之一,我也仍然不时地受到杨先生工作的启发。读杨先生的文章,比如超越时代的伊辛模型1/8临界指数的文章,以及一维可积模型的杨-Baxter方程,总让人觉得高山仰止,也梦想有一天能做出这样伟大的工作。

杨先生虽然已经离我们而去,我相信他的思想仍然永远影响着激励着许多像我一样的物理学者,延续着杨先生对中国和世界物理学发展的贡献和愿景。

陈竹(2011-2013高研院博士后,现为北京应用物理与计算数学研究所副研究员):

杨先生一直是我敬仰的、可望不可及的传说中的人物。2011-2013年,我有幸到他参与建立的清华大学高等研究院从事博士后研究,有机会得以近距离感受先生的风采。那时他已年近九十,但仍然精神矍铄,保持着对学术的热情。他会亲自作报告,也会在不同场合,以自己的经历勉励年轻人。我虽然无缘接受杨先生直接指导,但师从他的弟子翟荟老师,也算是间接接受他老人家教诲吧。当时还是科研入门者的我,受益良多。尤其是理论工作者,必须要走进实验,了解实验,给了我深刻的印象。后来在工作中,也正是这句话一直指引着我,作出选择,坚定前行。如今先生已去,但他的精神永存。

孙孝奇(2009-2013清华大学本科,中国科学院物理所特聘研究员):

杨先生在每一位选择从事理论物理研究的中国青年人心中,应该都有极其特殊的位置。在我尚未真正踏入物理学研究的时候,引发我对科学浓厚兴趣的,是一本收录36位世界级科学家通俗人文随笔的书—《宇宙简史:无穷宇宙中的无穷智慧》,其中就包括杨先生写的:《读书教学四十年》以及《近代科学进入中国的回顾与前瞻》。那时的我在对理论物理产生兴趣的同时,也对一些问题产生困惑:杨先生讲的科学研究的风格究竟是什么?这对于一个还在学习基础知识的本科生来讲模糊而又玄妙。

虽然在清华求学期间,在各种演讲场合没有勇气和杨先生直接交流,但在人生的不同阶段,我非常幸运地能够间接体会到杨先生的影响。在本科期间,我进入到翟荟老师的研究组。我印象深刻的就是翟老师组织我们一起研读经典原始文献的一系列组会,其中也包括杨先生的非对角长程序文章。我记得翟老师把这个叫做名著精读,从原始文献而不是从课本中学习。我也参与讲解了经典文献,现在回忆起来这些给自己种下了很深的种子,也开始体会到杨先生《读书教学四十年》里提到物理研究的推演法和归纳法之分:和课本中学习的不一样,除了数学推演以外,原始经典中常常有从物理现象出发揭示内在结构的归纳法,能不拘泥于形式又直达核心,对刚进入科研的我产生了很大影响。

在后续求学和科研过程中,我又有机会得到张首晟老师的指导。记得张老师回忆石溪和杨先生交流的文章中特别提到过杨先生给研究生新生开设了一门叫“理论物理问题选”的课程,其中并没有包含很多前沿问题,但是从课题的选择中却反映出的杨先生的个人兴趣。张老师也在清华组织过学生讲解一系列选好的有趣问题清单,和杨先生选的不尽相同,有的甚至超过物理学的范畴,但是又透出了一致的理论简洁美,帮助我慢慢体会到做理论的美妙之处。

我想能够在求学和科研中感受到些许杨先生穿越时空的传承,是我一生的荣幸。大师虽已逝去,留下来的精神财富必将超越时代,与每一位追求理论物理的年轻人再次重逢!

陈宇(2012-2015高研院博士后,现为中国工程物理研究院研究生院研究员):

2025年10月18日,惊闻杨先生去世的消息,一代物理宗师与世长辞,内心深感悲伤。

我于2012年从北京大学毕业后,便进入清华大学高等研究院从事博士后研究。我去的时候,高研院已经成为一个非常活跃的学术中心。如今回想起来,我们许多人都生活在杨先生的庇护之下,享受着他这棵参天大树为我们带来的荫凉。在高研院的岁月里,我偶尔会遇见杨先生,也常听他讲故事或作报告。虽然未曾有幸与他有更深入的交流,但仅是那些故事与报告,已让我受益良多。

其中一次令我印象深刻的报告,是高研院在杨先生九十岁生日时组织的学术报告会。我记得其中一个主题是关于量子系统中的拓扑态。杨先生亲自作了第一个报告。他的演讲稿风格非常独特,只有黑白两色,文字多为黑底白字。这些幻灯片仿佛黑板上的粉笔字,犹如拓下的碑文。我当时坐在台下,十分好奇杨先生会讲些什么。

杨先生的幻灯片展示了一个发散的态密度图。熟悉的人会认出那是范霍夫奇点。杨先生继续缓缓说道:“是的,那时大多数人都在追逐热门课题。但范霍夫发现,晶体中这些态密度的奇点其实来源于拓扑。因此,范霍夫奇点或许是最早的量子拓扑效应之一。”那一刻,我在台下完全沉默,如遭雷击。我并非不知道范霍夫奇点这一现象,却从未意识到它与拓扑之间的联系。这种感觉,就像我第一次听说水烧开时壶嘴处会先出现一段透明的蒸汽,白雾是在透明蒸汽之后才形成的。我一直以为自己还算善于观察——谁没有见过烧开水呢?然而一个如此有趣而深刻的现象,竟在眼皮底下被忽略,实在是灯下黑。这不禁让人感到挫败。问题在于,杨先生看似轻描淡写的一句话,想要真正想通却如千斤重担。那次报告后续的内容,我几乎完全没有听进去,满脑子只剩下一个“为什么”。

我想,杨先生已经用他自己的方式向我们展示了物理的魅力。在他的演讲中,在他的每一篇文章和每一个日常举止中,无不透露出那种“秋水文章不染尘”的风格——不多一字,也不少一字。真知如同锋利的剑刃,须臾刹那,已然见血封喉。

如今先生仙逝,这世上又少了一个锐利的灵魂。愿先生安息,也愿后来者踏上他未走完的路,砥砺前行。

刘波扬(2013-2015高研院博士后,现为北京工业大学副教授):

在清华高研的两年中一个很荣幸的事情是偶然能见到杨先生,能听杨先生讲讲故事。印象最深的一个故事是杨先生小时候父亲给他出鸡兔同笼问题,他觉得解法特别妙,一直也忘不了。后来他也给自己的孩子出这个题,孩子们也能做出来,但是他们并没有太大兴趣,解法很快忘了,孩子们后来也都没有从事数理方面的工作。我一直记得杨先生最后说的一句话:“你要注意那个你觉得很妙的东西,因为它跟你有缘。”我有时候也讲这句话给我的孩子听,虽然他还不到理解这句话的年纪,但是希望可以在他心里种下一颗种子,得到杨先生的一点点传承,希望他也可以像杨先生一样去发现、珍视,并用一生去追随心中的妙味。

王策(2010-2014清华大学本科,2014-2019高研院博士,2019-2021高研院博士后,现为同济大学副教授):

在那年数理基科班的入学欢迎会上,我第一次见到了杨振宁先生。教科书中的传奇人物走入现实,他已年近九旬,却依然声音洪亮、思维敏捷。那一刻,坐在台下的我,心中仿佛有一粒火种被悄然点燃。

博士期间,我有幸跟随翟荟教授深造。是杨先生将翟老师引入冷原子这一充满活力的领域,而翟老师又引领我踏入这片天地。杨先生始终鼓励学者“保持对新生事物的兴趣”,翟老师和我们开展的“机器学习与物理的研究”,正是这一精神的延续。这两个方向,也恰恰成为我如今的研究主线。从某种意义上说,是杨先生的学术品味,塑造了今天的我。

工作之后,同事向人介绍我时,常会提及“杨振宁徒孙”这一身份。每每于此,我都诚惶诚恐。因为我深知,自己当下的成果,还远远配不上这五个字所承载的学术重量与精神厚度。唯有脚踏实地,砥砺前行,方能不负这份传承。

王策博士毕业前,和杨先生合影

张鹏飞(2011-2015清华大学本科,2015-2019高研院博士,现为复旦大学青年研究员,国家级青年人才):

在攻读博士学位期间,我有幸进入高等研究院,师从翟荟教授。此后的科研生涯中,无论是在研究方向的选择,还是在科研态度的培养上,我都深受杨先生学风的影响。

首先使我受益终身的是杨先生选择科研方向的方法。正如翟老师在《杨先生研究风格对我的影响》一文中所写,杨先生勉励青年学者,兴趣不宜过于狭窄,应当“进入一个有发展的领域”。翟老师正是这一精神的杰出传承者。2016年,当国际上关于量子信息弥散与SYK模型的研究方兴未艾时,翟老师敏锐地洞察到该领域的广阔前景,引领我投身这一全新的领域开展研究;同样地,2017年,他又前瞻性地注意到机器学习方法与物理系统结合的巨大潜力,指导我完成了多个相关课题。这些方向后来都成为我长期深入探索的科研主线。我也希望在未来的科研道路上,能够将这种面向未来、勇于开拓的科学精神继续传承下去。

另一个令我震撼的是杨先生对科学研究永不褪色的热情。2017年9月,时年九十五岁的杨先生曾托翟老师,请人帮助验证一个关于多项式的猜想(见下图)。我有幸接到这一任务,并通过数值计算验证了杨先生的猜想在 a>1 时确为成立。虽然杨先生未说明这些多项式的具体来源,但我猜测它可能与有限尺寸自旋模型配分函数的零点定理有关。这件事深刻展现了杨先生始终立于科学前沿、思考未止的学术追求。而他从具体实例出发、由低阶向高阶层层递进的研究方式,也正体现了他“宁拙毋巧”的科研态度。

回首往事,倍感荣幸。我们在科研的道路上摸索前行时,杨先生始终是那最明亮的灯塔,照亮了后辈探索科学真理的方向。

张仁(2014-2017高研院博士后,现为西安交通大学教授,国家级青年人才):

我于2014年至2017年在清华大学高等研究院翟荟教授研究组从事博士后研究。其间,有幸多次见到杨振宁先生,亲耳聆听他的教诲。那时的我,对杨先生的了解还不够深,只是朦胧地知道他是一位伟大的物理学家,却并未真正体会到他“伟大”二字的深意。随着年岁的增长与学术积累的加深,我对物理的理解逐渐深入,也愈发体会到杨先生学术成就的崇高与思想品格的伟大,更深为他的家国情怀与赤子之心所感动。

在高研求学期间,最大的乐事之一,便是聆听杨先生讲述他与教科书中那些大物理学家的故事——费曼、戴森、狄拉克、奥本海默……他讲故事的能力可谓一流,记忆力尤为惊人。半个世纪前的往事,他都能历历在目地娓娓道来,使那些原本只出现在公式与定理中的人物,顿时鲜活生动。通过这些故事,我得以窥见一代代物理大师的科研风格与思想气质,对我自身的学术修养帮助极大。

杨先生的多个研究成果都具有里程碑意义,他的多篇论文已成为提高物理修养的必读论文。他的研究方法极富美感,结论往往带来思想上的震撼:杨–米尔斯理论奠定了现代基础物理的根基;弱相互作用的宇称不守恒,引发了观念上的革命;他对一维系统的研究开辟了全新的研究方向。杨先生的论文文风简洁优美,绝对算得上“秋水文章不染尘埃”。细读之下,思路清晰、逻辑严谨,每次重读都能有所新的体悟,真使我受益无穷。

杨先生的学术品味与洞察力,吾辈虽竭力追随,仍难望其项背。然而,他对学习与科研方法的指导却平实易行,充满智慧。杨先生常勉励年轻学者要多与周围人讨论,我始终谨记这一教诲,每次学术交流都能收获良多。翟荟老师也常提起,杨先生常说“要学会做推广”。随着理解的深化,我逐渐体会到,这不仅是一种科研方法,更是一种科学研究的世界观。真正的“推广”,往往源于对已有知识的深刻洞察,而这种洞察本身,何尝不是一种最有效的学习呢?

我常感恩命运的机缘,使我得以进入杨振宁先生创办的高研,聆听大师的教诲,并从中汲取一生的精神力量。我的人生轨迹因此而改变,如今我也投身于教育与科研之中。对于杨先生,最好的纪念与缅怀,莫过于将他所传承的科学精神、家国情怀与民族担当继续发扬光大,激励更多青年学子投身科研报国的伟大事业。

2017年7月从高研出站之际,张仁一家三口与杨振宁先生合影

程艳婷(2015-2020高研院博士,现任北京科技大学副教授):

2015年刚入学时,我有幸参加了澳门大学为杨先生授予名誉博士的典礼。在那次活动中,杨先生分享了年轻人应如何选择研究方向以及开展研究的步骤。他首先强调了兴趣的重要性——只有选择自己真正感兴趣的课题,才会时时惦记、不断思考。其次是坚持,他指出,重要的问题往往很难,必须持之以恒地积累与准备,最终这个问题或自发、或在外力推动下得到解决。此外,我还记得杨先生鼓励年轻人选择有发展潜力的研究方向。我想这既需要广泛的兴趣,也离不开独到的眼光。

能够在初入科研之门时就听到这样的讲话,令我受益匪浅。之后在高研院学习的头几年,每逢夏季或年末聚会,我总能见到杨先生,聆听他的讲话。他讲述的故事总是引人入胜,让我每到夏天便格外期待能再次见到他。

夏天的聚会往往是为了庆祝有同学顺利取得博士学位。当年毕业的学生可以身着博士服与杨先生合影。2015年夏天,我刚从本科毕业,心里便悄悄埋下了一颗种子——希望自己也能在博士毕业时,与杨先生留下一张合影。尽管后来有很多次机会可以找他合影,但我始终不愿打扰他,一直憧憬着毕业那天的到来。

然而遗憾总是不期而至。2020年夏天,我顺利获得了博士学位,却因新冠疫情的缘故,夏天的聚会未能举行。这份小小的执着与未竟的期待,承载着我对杨先生深深的敬仰与怀念。他的聪慧与敏锐、他的品味与审美,以及那份深沉的家国情怀,都深深影响了我。谨以这段深藏于心的回忆,表达对杨先生的缅怀。

2017年高研建院20周年,杨先生与顾校长正切蛋糕,程艳婷偷偷入镜

叶柄天(2013-2017高研院本科科研,现为北京大学助理教授、研究员):

杨振宁先生的辞世,令人深感惋惜。对我们这一代学习物理的人而言,他不仅是一位伟大的科学家,更是一座精神灯塔——他代表着一种以理性、美感和勇气交织而成的科学理想。

我本科虽然在北大就读,但高年级时有幸在清华高研翟荟老师课题组学习、研究过一两年。我在高研和杨先生直接接触的机会并不多,但我依然深刻记得在高研举办的聚会上,现场气氛庄重而温暖,阳光格外明亮。杨先生与几位前辈谈笑风生,虽然年事已高,但讲话时依然思路清晰,观点锐利。

杨先生曾提到,年轻人要进入“有发展的领域”,而不是“最难的领域”或“最具挑战的领域”。那句话我印象极深。当时听来只是建议,如今回望,却愈发体会到其中的深意——科学的前沿不在困难的堆叠里,而在思想的开阔处。在杨先生的建议下,高研从一开始就发展的凝聚态方向——那时这个领域刚刚兴起,而杨先生早已预见它的巨大潜力。多年后,他又敏锐地指出冷原子物理是“最有发展”的方向之一。而在此影响下,我也逐渐将自己的研究方向定在凝聚态与冷原子的交叉领域——既有理论深度,又与未来的发展脉络紧密相连。

后来读杨先生的文章与访谈,尤其是他关于“美在物理中的作用”的论述,我愈加体会到他对科学的理解早已超越了技术与成果的层面——他认为自然法则之所以可信,是因为它们本身具有内在的美;科学与文化的统一,则是人类文明的根脉所在。杨振宁先生以惊人的创造力揭示了自然的对称之美,以敏锐的洞察力引领了多个领域的兴起,又以谦和从容的姿态影响了几代中国学者。

愿他所代表的科学精神、文化理想与思想之光,继续照亮后来者的路。

吴亚东(2016—2021高研院博士,现为四川大学物理学院副研究员):

杨先生的名字,从小便萦绕耳畔,在童年的我心中是遥远而崇高的存在——令人心向往之,却又深知遥不可及。直到大四那年,我旁听了翟荟老师的《冷原子物理》课程。在那里通过“非对角长程序”“李黄杨修正”等深刻概念,我才第一次得以窥见杨先生学术世界的门径。入学之后,我参加了高研院每年两次的学术活动。每次开场,杨先生都会致辞。大家围坐聆听,氛围庄重而亲切。他点评高研院的工作,肯定老师们的付出,寄语学生的成长。那一刻,他如同一个家庭的大家长,是凝聚所有人的精神支柱。后来,透过翟老师的讲述,以及在电梯间与杨先生的数次偶遇,那个曾经停留在书本上的伟大符号,渐渐在我心中具象为温润而清晰的身影。每一次相遇都让我心潮澎湃,也更坚定了努力科研、不负期望的决心。

杨先生常说“要注意新事物的发展”,认为做科研最好的状态,是“和一个领域一同成长”。有幸的是,在我科研起步阶段,翟老师便带领我们进入机器学习与量子物理的交叉领域——这也成了我如今的主攻方向。当翟老师向杨先生提及此事时,他在回信中写道:“It is great that you have started to get into this field.” 更令我动容的是,他特意分享了西南联大时期常玩的一种游戏,鼓励我们用机器学习方法进行探索。这份始终如一的科学热忱,令我深深感佩,也时时鞭策着我不敢懈怠。

如今毕业离去,我仍常常怀念学生时代那段纯粹而专注的科研时光——那是由杨先生亲手奠基、悉心守护的学术净土。而今先生已逝,精神长存。于我而言,唯有不忘初心,脚踏实地,方能不负他所缔造的这片科研沃土与思想清风。

余金龙(2016-2018高研院博士后,现为海南大学副研究员):

杨先生关于物理学的“直觉”和“品味”, 通过翟老师,传递到了我这里,塑造了我对于物理学之美的认知。在传奇的身边追逐梦想,是非常幸运且奇妙的。自清华大学博后出站之后,我去奥地利做了第二期博后,之后便回到海南大学任教。杨先生于1978年推广了电磁场中的磁单极子这一概念,在杨-米尔斯规范场中发现了一个更加奇怪的解:非阿贝尔单极子——杨单极子。2016年8月19号,马里兰大学的Ian Spielman教授来清华高研院介绍他们当时的一个实验工作,在冷原子实验中模拟和观测到了杨单极子;杨先生饶有兴致地听了这个报告,提了许多问题。但这个实验方案的解释存在一个问题,即相关理论要求量子态制备在本征态上,而该实验却是将量子态制备为含时演化态。这个问题后来成为了海南大学2025届毕业生蔡镇宇同学的毕设课题,他得到了相关实验条件下系统波函数及观测量的解析表达式,为Spielman小组探测杨单极子的这个实验工作提供了坚实的理论基础。这篇毕业论文被评为2025年海南大学优秀本科毕业论文。我猜想,这个工作展现的关于杨单极子的严格解,或许会是杨先生喜欢的类型。蔡镇宇同学毕业后,保送至中国工程物理研究院研究生院,师从孙昌璞院士攻读研究生,而孙老师是杨先生和南开大学联合培养的博士生。杨先生离开了我们;但因为有传承,他从不曾也不会远离。

吴志钢(2016-2018高研院博士后,现为粤港澳大湾区量子科学中心研究员):

我印象非常深刻,第一次知道“杨振宁”这个名字,是在初中时读到的一本杂志。文章称,当今在世最伟大的物理学家是一位旅美华裔,名叫杨振宁。当时我感到无比震惊——在那时的认知里,“伟大物理学家”似乎只属于牛顿、爱因斯坦这样的历史名人。文章竟将一位在世的中国人置于如此高度,这对于一个梦想成为物理学家的懵懂少年而言,无疑是莫大的鼓舞。尽管当时并不理解其中深意,但这份震撼种下了种子。直到多年后我读研究生,走上科研道路,才逐渐明白杨先生的贡献为何可以与爱因斯坦媲美。

首次亲眼见到杨先生,同样令我终生难忘。那是在我研究生期间,一场由MIT的Wolfgang Ketterle教授主讲的冷原子气体报告会上。Ketterle教授因首次实现原子气体的玻色-爱因斯坦凝聚而斩获诺奖不久,冷原子物理这一领域正方兴未艾。我们物理同行都知道,杨振宁与李政道先生的多个早期工作(并非他们最著名的成果)正是该领域的奠基之石。杨先生当时已年届八旬,坐在报告厅第一排。开场前,他起身向我们讲述了早年为何对此领域产生兴趣,让我们得以窥见最新诺奖工作的历史渊源。讲完坐下后他回身望向满座的年轻学子。我们素未谋面,然而当他目光扫过我时,那短暂的对视竟让我感到一种莫名的熟悉——他的眼神里清晰地传递着欣慰与肯定。我想,在座的每一位青年学生,当时都感受到了类似的鼓舞。

后来,我有幸以“杨振宁青年学者”的身份,加入杨先生学生翟荟教授的研究组从事博士后研究。我的理解是我的博士后薪酬的一部分是来源于杨先生对高等研究院的慷慨资助。期间,我在高研院走廊多次遇见杨先生,每次只是点头致意,尊称一声“杨先生”,从不敢过多打扰。因为我深知,能在杨先生辉煌的一生中与他有这小小的交集,已是我莫大的荣幸。

孙明远(2016-2019高研院博士后,现为北京邮电大学副教授):

我非常荣幸曾在清华大学高等研究院聆听杨先生的谆谆教诲。杨先生提出的“宁拙毋巧,宁朴毋华”的治学态度,以及渗透式学习法、“兴趣—准备—突破”科研三步曲、在交流讨论中激发灵感、注重新现象与新方法、有好想法不轻易放弃等,始终指引着我在科研道路上不断探索前行。如今,我亦将这些宝贵的思想传递给我的学生,让杨先生的科学精神与爱国情怀代代相传,薪火不息。

姚娟(2017-2019高研院博士后,现为深圳国际量子研究院副研究员):

昔在本科,视先生如辰星,清辉在天,高山仰止。及至入读高研,方识其温润谦和、心系家国之本色。凡有活动,先生所言必关社稷,所喜皆在进步,其个人荣辱,从未挂怀。先生的境界,可谓 “于己光而不耀,于国丹心不渝,于天下念兹在兹”。从遥望星空到感知春风,那最令人景仰的光芒,原是这般宽厚与温暖。

么志远(2018-2022高研院博士后,现为兰州大学青年研究员):

2019年初,在清华大学高等研究院的年度聚会上,我负责拍摄照片,因此有机会近距离接触杨先生。那时嫦娥四号刚刚成功实现月球背面软着陆,杨先生到场后兴致勃勃地谈起这一创举,话语间不仅有对国家科技取得巨大进步的由衷欣喜,更饱含了对后辈学者的殷切期望。那双饱含热情与希望的眼神,让我至今难忘,也让我第一次深刻体会到:一位真正的大科学家,不仅关注科学问题本身,更时刻将国家的未来、科学的接力重任放在心上。

在高等研究院做博士后的几年中,我逐渐有机会更深入地了解杨先生的科学世界。有一天,翟荟老师带来杨先生九十七岁时发表在《数学文化》上的文章《许宝騄和“移棋相间法”》,讲的是他对一个围棋子游戏中数学问题的最终解决,而这个问题他几十年前就思考过。这种始终保持求索的精神,让我深受震撼——九十多岁的杨先生,依然以少年般的热情在探索、钻研问题。后来我在研究量子热化问题时,又了解到杨先生1989年发现的Fermi-Hubbard模型中的eta配对,在反常热化中竟然也扮演着重要角色。当时高温超导发现不久,杨先生虽已年近七旬,却依然主动投身新领域,开辟新的研究方向,这种对科学的热情和探索精神令我由衷叹服。

虽然不是传奇的大师轶事,但这些平实、真切的经历自有一种恒久的感染力,持续塑造着我对科研的理解和态度。我逐渐体会到杨先生不懈追求科学真与美的纯粹精神,以及始终将祖国科学的未来放在心中的博大格局。这种精神对于我们学术晚辈而言,是一种深沉而恒久的感召,它也将在我们各自的科研与人生道路上继续传递、生根发芽。

陈立(2019-2021高研院博士后,现为山西大学副教授):

我在高研求学时杨先生年事已高,因此更多是通过网上的文章和视频了解他的学问和风范。一次杨先生给学生们讲原子弹和氢弹的研发故事令我印象深刻。他把奥本海默、贝特、泰勒等人在研究过程中的趣事讲得绘声绘色,而且他能把氢弹制造这样一个复杂问题中的关键原理讲得那么明白易懂,让即使不是专业人士也能领略科学构思之精妙。大道至简,大师往往去繁就简、深入浅出,让人由衷敬佩。先生虽已远去,但他的风范将长久影响后人。

陈小龙(2019-2021高研院博士后,现为浙江理工大学副教授):

初识杨先生,是在物理课本里——他与李政道先生一同成为最早荣获诺奖的华人,何其伟大。正如先生自己所言,他“帮助中国人克服了觉得不如人的心理”。后来我在欧洲求学时,课堂上讲到Yang-Mills理论,那一刻,身为中国人的我心中油然生出一种自豪。

2019年,我有幸来到杨先生创办的高等研究院从事博士后研究。同年6月12日,在高研院的冷餐会上,我第一次见到了杨先生。至今仍难以相信那位二十世纪最伟大的物理学家之一,精神矍铄地就坐在我的面前。当时先生虽已九十七岁高龄,却依然思维清晰地与我们分享了他早年的求学经历以及逸闻趣事。先生亲切寄语后辈,勉励后辈的坚毅眼神让人难忘。

如今,先生已化作星辰,归于星河。我们聚在他一手创建的高研院送别他。在缅怀室外,我听到一个孩子问:“我们来怀念谁?”家长轻声回答:“一位伟大的中国科学家。”我想,这应是许多人心中的共识。先生“宁拙毋巧,宁朴勿华”的科学精神与人格风范,将继续激励我们在科学的道路上踏实前行。先生千古!

徐鹏(2019-2022高研院博士后,现为郑州大学研究员):

我对杨先生最初的深刻印象,源于网上一段关于如何学习的视频,大意是讲对直觉的修正是一种很好的学习方法。更令我倍感荣幸的是,后来能有机会在杨先生创办的高等研究院,跟随翟荟教授从事科学研究。那段将近三年的时光里,高研院纯粹而愉悦的科研氛围,至今仍让我时时怀念。

在我们当时学习工作的办公室,挂着一副杨先生的字:“宁拙勿巧,宁朴勿华”。我想这和翟荟教授常和我们说的“物理不是猎奇;要将一个问题简化到不能再简化的地步”有一些相似之处。这种科研精神的传承也告诫我自己科学研究一定要踏踏实实,来不得半点浮夸虚假。

邓天舒(2019-2022高研院博士后,现为云南大学副研究员):

在我长久的人生道路上,杨先生的名字一直是一个遥不可及的符号。即便在我开始学习物理、攻读物理学博士之后,作为一名普通的博士生,对杨先生这样伟大的物理学家,我依然只能怀着远远的崇敬。直到我有幸来到清华大学高等研究院翟荟老师的研究组从事博士后研究,渐渐从高研院的学术氛围和翟老师的言传身教中,窥见这位伟大物理学家身上的一丝风采。

高研院的学术氛围非常活跃,师生水平很高,更有许多卓越的工作。而我最大的体会是,这里的人普遍带有一种“我敢”“我能”的信念感。他们勇于挑战极为困难的课题,敢于开创前所未有的研究方法,更葆有一种底层的自信——相信自己不逊于任何人,也有能力做出顶尖的学术成果。当我得知杨先生在获得诺贝尔奖后曾说,“我一生最大的贡献,是帮助中国人克服了自己不如人的心理”,我意识到,高研人身上的这种自信,在很大程度上正是继承了杨先生的这份信念。

杨先生许多深刻的学术思想,如“宁拙毋巧,宁朴毋华”、“要进入一个新领域与它一起成长”、“现象是物理学的根源”,影响了一代又一代高研院的师生,乃至整个中国物理学界。如今我在昆明工作,这里恰好是杨先生曾经求学的地方。在那个战火纷飞的年代,他在这里求学,却从未放弃深造,反而打下了坚实的物理学理论基础——这里也成为他日后众多伟大成就的起点。这段经历也时时提醒我:学术之路从来不需要多么优越的条件,唯一需要的,是对学术孜孜不倦的追求。

潘磊(2019-2022高研院博士后,现为南开大学副教授):

在博士后期间,我曾三次在高研院的集体活动上见过杨先生。那时候杨先生年事已高,我对杨先生的了解更多的是从他的论文和过往事迹上获得的。《左传》有云:“太上有立德,其次有立功,其次有立言。虽久不废,此之谓不朽。” 在我看来,杨先生的生平事迹,称得上是不朽的。

仍记得10年前我在中科院物理所读博时第一次拜读杨先生与其弟杨振平先生关于热力学Bethe Ansatz论文的感受,论文里精妙的构思与严格的数学推导宛如惊涛拍岸、风卷残云,给彼时初入门庭的我带来了巨大的震撼,其醍醐灌顶之感仿佛重现在眼前。随着自己研究年限的增长,也愈发地了解和体会到杨先生论著的博大与精妙。我常在南开园里漫步,看到杨先生在南开的题字以及陈省身先生墓碑上的公式,我常想,能够把公式刻在墓碑上,被后人铭记和传颂,难道不是一个科学家最大的浪漫吗?在我看来,他们留下的重要著作,与李杜的诗篇一样,均是传世之作,就像日月江河一样,永垂不朽!作为翟老师的弟子,我们也潜移默化地受到了杨先生的指引。诸葛亮在《诫子书》中曾说“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。” 随着阅历的增长,我对这句话有了更深的理解,并深深地认同诸葛亮的修身之道。与之类似,杨先生曾说,治学要“宁拙毋巧,宁朴勿华”,在我看来,这句话简直就像诸葛亮的千古名言一样,可以流芳后世。翟老师对我们说,“我们之所以觉得问题太难(而无法解决),是因为我们对简单的问题理解不够”,这句话是我现在做科研的重要准则。每当一个问题无法解决时,我总会想起这句话,然后将问题退回到最简单的情形,最终成功地将问题解决。可以说,这一准则指导了我后续的所有研究成果,使我受益终身。

我读过很多著名物理学家的传记,了解他们的生平、观点。读杨先生传记,给我的感受却是不同的。与大多数西方学者不同的是,杨先生既是第一流的物理学家,又是一个坚定的爱国者。在他身上,我不仅看到了聪明智慧的一面,一个大学者的一面;还看到了率真、朴实的一面,一个传统的中国君子的一面。可以说,杨先生融合了中国传统的君子道德形象以及近代科学家的纯粹精神。在我看来,杨先生除了他的学术贡献以外,其爱国热情亦值得我等后辈称颂。作为诺贝尔奖得主和国际知名物理学家家,杨先生在保钓运动中担任精神领袖角色,他以演讲和著文形式号召海外华人支持保钓,并将历史法理与民族情感结合,凝聚了海外华人的爱国共识。尽管面临美国强势压力,但通过科学界的声援和民族情感的共鸣,最终迫使美国政府撤回了将钓鱼岛纳入了琉球群岛托管范围、移交日本的计划。即便抛开学术上的贡献,单就杨先生作为爱国者的这一举动,也足矣使后人敬仰。深秋时节,在萧瑟的秋风中,我漫步在南开园,想到自己一辈子也无法做出杨先生任何一篇传世之作水平的工作,不禁悲从中来。然而心境一转,高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之。与名垂青史的人物一样,杨先生的传世之作和爱国情怀,将一直照耀着我们和后辈的物理学修习者。

辜琦(2021-2024高研院博士后,现为湖南师范大学讲师):

我第一次对杨先生形成具体的印象,是在研读杨先生与合作者们关于量子气体的经典著作时。他们以简单而普适的物理模型,刻画复杂实际系统的本质。推导过程严谨扎实,行文朴实不华,所得结论优美而有力,令我由衷赞叹。尤其当他们阐释为何以及如何构建这种简单普适的图像时,那种洞察与远见,令人印象深刻——仿佛一位武学宗师亲自将招式背后的道理与精妙之处一一指点,使人回味无穷。

翟荟老师常向我们讲述他随杨先生求学时的经历、杨先生的治学风范,以及杨先生对年轻人的殷切寄语。翟老师自己也深深体现着杨先生的学术品格与思想传承,并持续潜移默化地影响着我们。我想,一定还有许多物理工作者,也在各自的科研道路上接续着杨先生这份珍贵的精神遗产——每念及此,便觉得杨先生从未真正离开。

李成疏(2021-2024高研院博士后,现为清华高研院副研究员):

第一次见到杨先生,是在2011年新生入学时,学校安排杨先生给全体大一新生做了“我的学习和研究经历”的报告,彼时杨先生已有89岁。现在回想起来,这次报告的内容和风格,正是杨先生常说的“宁朴毋华”的典范。他用平实的语言、高中毕业生所熟悉的物理概念,结合他本人从西南联大到芝加哥再到普林斯顿的经历,分享了学习和研究物理的心得。很幸运,在大学的课程学习正式开始前,能得到人类历史上顶尖大师的点拨。杨先生的思想在我心里播下了一颗小小的种子。

再次见到杨先生,是在2014年春天,学堂班组织本科生与杨先生交流。那时我读大三,正处在从物理学习者到物理研究人员的转变的关口,恰在此时与杨先生再会,我更留心他关于研究方向选择的建议。正如大家所熟知的,他最建议同学们选择正在发展的方向,而不是最艰深的方向。他认为对年轻人来说,最幸运的是和一个领域共同成长。这是杨先生在我心里留下的第二颗种子。

时间来到2021年,我幸运地回到清华,来到高研院,加入翟荟老师研究组做博后,开始我的第一段职业生涯,我感到与他的距离前所未有地拉近了。博士后办公室在科学馆一楼,这是杨先生父亲曾经工作的地方。我的研究重点转向了冷原子物理,这正是杨先生六十多年前就开展了重要工作、并自上世纪末起一直推崇备至的研究领域。我关于里德堡原子系统的两个工作,分别研究了这一系统的李杨零点分布和规范场论描述,也恰好呼应了杨先生在统计物理和高能物理的两项重要成果。杨先生种下的种子,已渐渐发芽生长。

大师已去,思想长存。我想,对杨先生最好的纪念,就是脚踏实地,努力工作,尽绵薄之力,把他对于物理学的见地、洞察、品味,用自己的工作传承下去。

2014年4月7日,学堂班与杨先生交流会合影,李成疏在杨先生身后

杨帆(2021-2024高研院博士后,现为东南大学物理学院副研究员):

我已经记不得最早听到杨先生的名字是什么时候了,只记得很小的时候就听说过杨先生是一个大物理学家。当时觉得,这样一个大物理学家离我非常遥远,并没有想到自己能够有幸受惠于先生。进入到物理学界之后,我才知道,杨先生不仅对物理学的发展贡献巨大,更为中国物理学的学科建设居功至伟。在学术上给过我指导的诸多老师们都或多或少地受过杨先生的影响。清华高研院现在的学术氛围和学术成就,很大程度都归功于杨先生。在清华高研院的三年也使我在学术上获得了很大的进步。

坐在高研的办公位上,我每天都能看到杨先生题写的“宁拙毋巧,宁朴毋华”八个字,这八个字也时时提醒我,做科研要踏踏实实,千万不能投机取巧,要做实实在在的学问,而不能写浮华无用的论文。