编者按:黄敦先生,1928年11月生,江苏无锡人。1944年考入西南联合大学,1948年毕业于清华大学机械系,留校担任助教。1949年加入中国共产党。1951年作为业务骨干成为解放后第一批选拔派遣赴苏联的留学生,1956年毕业于苏联莫斯科大学力学数学系,获得苏联物理数学类副博士学位,其间曾任莫斯科大学留苏中国学生会对外联络部长、学生会主席。

历任清华大学机械系助教,北京大学数学力学系教员、教授、博士生导师,航空工业部第五研究院兼职研究员,北京大学数学研究所教授、副所长、党支部书记等职。曾兼任中国核学会计算物理学分会副理事长、《计算物理》副主编。

1985年获国家教委科技成果二等奖(项目主持人)、国防军工协作先进个人,1987年获国防科工委国家科技成果一等奖(参加者)。

由于黄敦先生年事已高,此次北大数学学院的研究生采访小组有幸采访到黄敦先生的女儿黄悦勤教授,听她讲述黄老那纯粹而又不平凡的人生轨迹。

黄敦先生2014年留影

一、退休生活:闲适风趣老来乐

黄敦先生一辈子均未离开过大学校园,几十年的学习工作都倾注在了数学力学的知识奥秘之中,为中国的国防科技建设贡献了毕生精力。在退休之后延续和培养出来了围棋、桥牌、武术、看报等兴趣爱好。他订购了《棋牌天地》杂志,结识了许多棋友、牌友,没有对手的时候就在家自我对弈。刚退休时,先生身体还很硬朗,还曾加入了科学院武术协会,重习太极拳,学操太极剑,一招一式就同数学公式推演般的一丝不苟。几十年来,他还是《人民日报》和《红旗》杂志的自费忠实读者,家里的旧报纸和杂志堆到了天花板,但就是不许扔弃或变卖,一位老共产党员的执着与坚守可见一斑。

然而先生最喜欢的是做数独,且造诣颇深,哪怕“骨灰版”的也可以做出来。他经常坐在椅子上,举着板子心算,一举就是好久,然后才下笔很快一挥而就。先生的女儿在北医工作,同事们有做不出来的题目,也会让她拿回家给先生做。他苦思半宿,还真给做出来了。第二天被问道是怎么做的,他得意地笑道:“题错了咯!我改了个数。”俨然一幅老顽童开心的模样。

某一天黄先生说感觉手痛好久了,家人担心是不是生病了,做医生的女儿赶紧带着他去医院照X光、做体检。看完大夫,却是健康得很!一家人才恍然大悟,原来是做数独时过于专心致志,小托板举得太久而肌肉劳损了!

二、毕生追求:航空科技梦成真

黄敦先生一生获奖无数,而令他最满意的最珍贵的奖状是1985年国家颁发给他的先进个人奖,以表彰他对我国国防航空事业作出的贡献。他曾经参与设计了我国第一架超音速飞机,具体是做过机身机翼气动效应的课题。能为祖国的航空事业做出自己的贡献,先生觉得特别自豪,也是圆了年轻时的梦想。

先生出生于学者世家,父亲黄修青是国民政府派遣到德国西门子公司引进技术的电信专家。先生从少年时的兴趣就一直在航空领域,这与抗战期间全家老少在昆明频繁“跑空袭警报”有关。他的大学第一志愿就报了航空专业,也如愿被西南联合大学顺利录取。但这却与父亲一辈子“躲开军方”意愿相违,父亲觉得学航空就要和政府和军方密切打交道,将来工作太复杂也太危险。本来想在航空领域仔细钻研的他,都在航空专业学习一年了,可父亲还是不同意,先生又不好违背父亲的意愿,只好在大二时申请转了专业,曲线救国从航空系转到了机械系,这样一来,着迷于航空的先生认为机械系的课程和航空专业最接近,同时又能让父亲少些担心。按他父亲的话说,机械系研究的都是大路货,既安全又好找工作,虽然父子俩各有心思,但也就两厢情愿了。

令父亲没想到的是,黄敦先生毕业后还是转向研究自己心爱的航空动力学。1948年,他从清华大学毕业,留校给力学前辈钱伟长做助教;1951年,黄敦先生作为第一批留苏学生出国,主攻方向就是空气动力学和流体力学;1956年,他获得苏联物理数学类副博士回国,在北京大学数学力学系担任起教学工作,开设了流体力学、爆炸力学、气体力学、水动力学、水波理论、地震学、高超音速空气动力学和计算流体力学课程,后来航空动力领域的中坚力量,不少都接受过黄老的教诲。

而先生的父亲黄修青,这位解放前一直刻意与旧政府保持距离的著名电信专家,在解放后很快就受国家委托马不停蹄地在南京、上海、沈阳等地负责主持多个电话设备厂的兴建组建,退休前还是为数不多的几位享受部级待遇的老专家,父子间对于是否从事航空科研的分歧,也随之早就时过境迁了。

先生回忆说起过,50年代苏联留学时,在莫斯科附近的风洞,半径24米,功率有三十二万千瓦,可以进行战斗机的整机实验;即便进行降落伞实验的小风洞,功率也有一万千瓦。而当时在北大的风洞,只有四百千瓦,当然也就只能做小模型实验;但落后的实验条件依然没有阻挡科学家们的科研报国决心,先生这一辈科学家们硬是在这样简陋的条件下得到了宝贵的科研数据,为我国的国防航空工业的最初起步,做了大量的空气动力学实验研究。

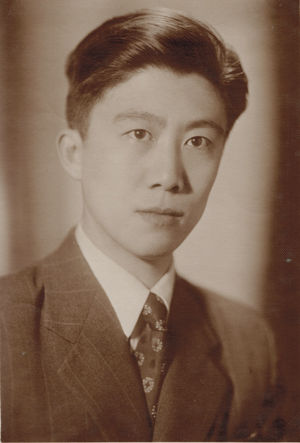

1952年在莫斯科大学留学时留影

后来,随着国家的“三线建设”,在四川绵阳空气动力中心建成了我国真正实用意义上的风洞。先生属于当年为数不多的空气动力学顶层学者,也就成了该中心的兼职教授,需要经常往返从北京到四川绵阳,坐两天多长途火车去做研究工作。也许因为先生一贯的彬彬有礼又待人热情、尊重他人又活跃诙谐的特点,到后来连火车上的列车员们都认识先生了。

先生的学问做得很好,发表的文章却不多,但每一篇都有实实在在的“含金量”。到了70岁出头了,学校还“不让”退休,要他仍然当学科带头人;1999年北大蓝旗营住宅排队分房时,他已是全校“在职”序列里年资第二名。在此之前,先生的同事、学生中已经多有“院士”,儿女们问及为什么不申报院士,先生轻松答道“没写文章”;再问为什么不写文章呢,先生回答“别人的好文章多得很,自己读懂了就行了,干嘛要勉强自己花时间去凑文章数字”。一句话,先生这辈子就从没把个人功名当回事。

三、追忆往昔:从文革浩劫到科学春天

十年文革期间,先生由于具有苏联留学背景,还有一个同事胡乱举报,结果被隔离审查和停止过党组织生活。其间,随着旧书堆里几封苏联老同学给他的信件被查抄出来,就又被指为“里通外国”罪证,他却不改知识分子书生气的倔强,据理力争地辩解道:“是外国人给我写信,又不是我给他们写信,至多只能算是‘外通里国’”,从“特嫌”到“里通外国”帽子却紧紧扣上了。因此,先生不能随力学系到陕西汉中“653”从事国防科技工作,而是在1969年被下放到江西鲤鱼洲农场打柴班劳动两年,1971年从江西回到北京后因为审查尚无结论,又被派到大兴农场喂猪两年。

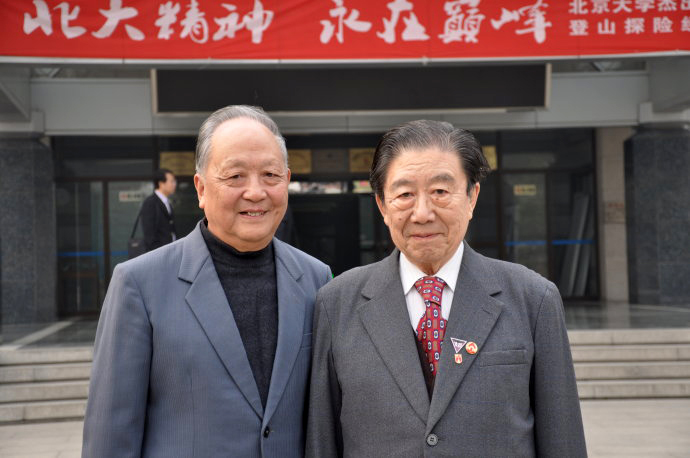

2011年10月21日,为筹备2012年北京大学数学学院成立100周年纪念活动,学院组织退休教师在图书馆前合影。图为数学学院王耀东老师和黄敦老师合影——“黄老师佩戴着西南联大、清华大学和莫斯科大学的徽章。我和黄老师曾经在江西干校打柴班一起打柴。黄敦老师早年留学苏联,文革中从他家抄出苏联人写给他的信件,就说他‘里通外国’,他讥讽道‘是外国人给我写信,至多是外通里国。’”(摘自王耀东的博客)

直到文革结束之后的组织审查,当时已经位高权重的中央领导人、50年代留苏的同学给他作证,“黄敦很不错,在苏联表现很好,不会有问题”,先生的“特嫌”问题才算是一锤定音有了结论。先生有很好的语言天赋,自幼生长在学者世家,英语、俄语、广东话跟普通话一样流利,女儿戏谑“我老爸说梦话都不讲中国话”。先生在留苏那会儿,他的俄语是中国留学生中的佼佼者,不仅成了苏联频繁举行“声援中国抗美援朝”群众集会上的“职业演讲者”,又担任了莫斯科大学留苏中国学生会的会长,还被郭沫若率团访苏时点名“把黄敦叫来”替代了随团翻译,他的俄语优势使他成了中国留学生中的“著名活跃分子”。那位曾经五十年代留苏学生党组织负责人及众多同学们当时对他的记忆深刻,没想到会在20年后又成了他摘去“特嫌”帽子的政治救星。

先生于1973年终于恢复了党组织生活,并从大兴劳动农场回到北大,迅速回到了毕生热爱的教学科研工作。当时北大最好的计算机房安置在“南阁”和“北阁”,由于还是电子管计算机,纵横排列的巨大机箱虽然堆满了整个屋子,可计算性能却远远比不上现在的一个小小PC机,但也颇有藏经阁的样子。当时书写计算程序最后要用光电打孔来实现,把一条拇指宽的纸带穿过打孔机,需要手工操作将计算公式的每个字母和符号,逐一认真打孔;往往一个普通计算任务就是一大盘卷起来的几十米甚至上百米的纸带,然后才是计算机辨认纸带孔洞的输入和计算。若是不幸有一个孔洞的疏忽失误,则就是整个计算的失败。当时搞计算的老师和学生们,会整天对照着计算公式一寸一寸地捋着纸带,长时间进行校对;其时先生已年过半百,却总是亲历亲为地跟20出头的学生们一样,整日整宿地戴个老花镜低头趴在桌前,数小时不变地重复着这繁杂枯燥的工作。

再有是计算机资源有限,偌大一个北京大学,却只有“南阁”“北阁”虽看似壮观却远不及现在一台PC机的计算能力,“科学春天”带来师生们的旺盛需求,何止是一句“供不应求”能够形容。为此,北大计算中心还特意根据先后顺序列出一个排队表,24小时轮流使用计算机。先生当时已是国务院批准的第一批博士生导师,但一再谢绝了特殊照顾,会经常轮到夜里上机使用,即便凌晨三四点钟也毫无怨言。要么半夜往返机房,要么不分昼夜在家里校对纸带,家里也成了他一人睡一屋,夫人和儿女挤在另一屋,因为这样就可以随时工作,不打扰家人。就是在当时那样艰苦的科研环境下,黄敦先生等老一批科学家硬是从无到有地做出了一系列成果,将自己的精力和时间都心甘情愿地贡献在了国防科研第一线。

四、个人魅力:热心勤勉老实人

生活之中,黄敦先生也时刻展现着充足的个人魅力。黄先生十分惜才,会让他的研究生们经常来家里讨论问题。他对勤奋好学的学生十分喜爱,甚至是“溺爱”;但对认为“偷懒”的学生,又会严酷得“不给面子”。早年他有一个研究生种连荣总是来家里请教问题,先生看他没有自行车,便挥手把楼下女儿闲置的自行车送给了他。见到种连荣同学络腮胡长得旺盛一直没刮,先生随手便把苏联访问带回的剃须刀塞给他,让他刮干净胡子再来讨论问题。30年过去了,种连荣同学成为医学部信息通讯中心主任,一直很珍惜这个体现着师生情分的剃须刀,直到现在还保存着。

先生也是个热心肠。有一次在家里的阳台休息,他看到有一个小娃娃在楼下一边哭,一边站着揉眼睛。他突然自言自语地嘀咕一声:“一定是眼睛被沙子迷住了。”然后,迅速拿了瓶眼药水从三楼跑下来给小娃娃滴眼药水。

先生还是个实在人。他一直没有去过美国。80年代有一次计划要去美国开会,学院按照当时政策发了300元“出国置装费”,买了旅行箱,买了衣服。结果最后没成行。他就主动把购置的旅行箱、新衣服一并交还到学院。家人曾劝说,学院里没人能穿得这衣服、没人会要的,但先生还是坚持一定要交还学院让“谁出国谁用”;结果在学院存放了很久,也没人取、没人用,学院最终又让先生领了回来。还有一次去外地出差,回程时在火车窗口邀请方塞给他一套茶具作为礼物,火车开动了他没办法还给人家,回到学院之后第一时间便上交党组织“对照检查”了。

女儿小的时候做数学作业遇到难题,每当熬到了半夜还是不会解题时,先生便会说“明天我教你”,让女儿赶紧去睡觉。第二天早上起来,草稿纸上满满写了三种解法,“解法一:……”,“解法二:……”,“解法三:……”甚至还用上了大学的解析几何。女儿如今回忆起来,戏谑地称之为:“我爸教我做数学题,就好像我想要去天津,必须得先去趟上海再绕回天津。”

随着年事渐高,年近90岁的黄先生身体也大不如前了。三年前半夜不慎摔了一跤,导致颅内外出血,当时昏迷,继发感染,情况很危急。幸而后来转危为安,目前精神状况不错。前几日,西南联大的老同学,第一汽车制造厂前厂长李刚先生、南昌大学前校长潘际銮先生和北医三院妇产科经永春教授分别来看他,先生一眼就认出了老朋友。几位老同学回忆起当年一起求学的年青时代,记忆犹新,其乐融融。老同学们走之前还约好了,每年西南联大校庆的时候,大家都要聚一次。

从立志航空事业,到最后曲折完成年少梦想,黄敦先生将自己的大半辈子都投身在了祖国的国防科技建设上,也用自己的实际行动影响和激励着年轻一代奋发图强,为了自己的理想和祖国的发展不断前进。退休之后的黄先生生活闲适,老有所乐,采访小组的同学也衷心希望先生身体可以快快康复,不负老校友之约。