邢公畹(1914~2004),名庆兰,生于安徽安庆,祖籍江苏高淳,我国著名语言学家、汉藏比较语言学大师。历任国立西南联合大学教员,莫斯科大学教授,南开大学中文系教授、系主任,南开大学文学院终身教授。曾任中国语言学会首届、第二届常务理事,中国语言学会副会长(1985-1988,会长为季羡林),中国音韵学研究会顾问,中国民族语言学会常务理事。

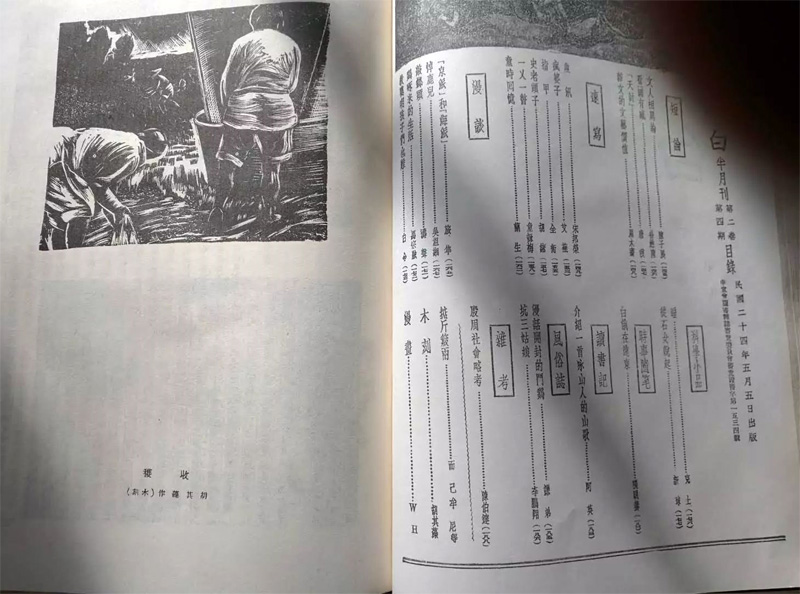

邢公畹自述中多次提到的他的处女作《童时记忆》最近被发现。众所周知,邢公畹有一篇文学处女作《儿时回忆》发表在《太白》杂志上,但从没人见过原文。经多方多年查找终无所得,各大小图书馆均无收藏。最近一个非常偶然的机会得知某私人手中有此宝贵史料,她说,你们都搞错了,文章题目是《童时记忆》,而且署名是“兰生”。最后我以重金购回书稿完璧归赵。

早就知道父亲有这样一篇东西,我的姑姑邢佩芳在她的回忆录中曾说,哥哥上学时写的文章,国文老师赞不绝口,称颇有鲁迅笔风。我以为可能是溢美之词吧。但灯下读罢《童时记忆》顿时惊呆,没想到父亲处女之作,下笔就竟然如此圆润流畅,隽永娴熟,通篇白描自然舒写,真像《社戏》《祝福》一般。文字简洁,人物性格栩栩如生,无论父亲、母亲、祖母、二叔,或是尼姑、伙夫以及那些大兵,虽无强烈情节冲撞,但一个个跃然纸上。更难能可贵的是,父亲没有刻意站在什么阶级立场、用某种意识形态营造冲突表达爱憎,甚至我们完全不知道那些军队是谁的兵,伙夫为何被砍头,但那死的残酷、麻木,那种社会生活环境对人性的施虐,像粗粝的绳索一步步勒紧了读者的喉咙,令人窒息。

关于《童时记忆》的写作背景,应当是这样的。

1934年父亲在安徽大学读书。安大前身是清末革命人士江彤侯创办的安徽公学。许多文化名人都在此任教,如严复、刘师培、陈独秀、柳亚子、苏曼殊等。第一任校长刘文典(叔雅)。安大学生闹学潮他被蒋介石召见,而他对蒋拒称“主席”,只叫“先生”。气得老蒋将他拘押革职。我父亲入校时校长是程寅生,国文课是陈望道先生教,《文艺思潮》《文艺习作》是许杰(士仁)先生。二位先生都主张父亲搞文艺创作。后来,望道先生离开安大回上海办《太白》杂志,随身带走了这篇《童时记忆》。严格地说,《童时记忆》还算不得完全的小说,如在《太白》刊发标注的栏目——速写,只是父亲在二位先生指导下的一篇习作。1935年《太白》第二卷第四期发表,署名:兰生。

《太白》是怎样的一份刊物呢?其实大有来历。这份杂志由陈望道和鲁迅主编,上海生活书店出版,背后是上海左翼作家群体。“太白”这个名字是陈望道提出经鲁迅拍板定下来的,意思有三。一是大力提倡“大众语”,使文学语言更接近民众的“白话”,“太”是“极致”,合起来就是“白而又白”。一是二字笔画简单不到十笔,好写好记易于推广。一是最重要而又不便明说的“启明星”的意思,暗指中国黎明前最黑暗的时候的指路明星。鲁迅先生同意这样几层意思,但表示不要明说,就像他做主编并不标明一样。《太白》的编辑、作者,主要是这样一些人,据不完全统计,除陈、鲁二人外,计有:矛盾、郑振铎、胡愈之、黎烈文、叶圣陶、傅东华、郁达夫、巴金、朱自清、夏丏尊、许地山、唐弢、徐懋庸、吴组缃、艾芜、聂绀弩、艾思奇、蔡希陶、周建人、阿英等,超过254位以上,实际撰稿人231位。想到父亲那么年轻一介书生,能跻身这众多大家之内,对父亲的敬佩不由更多一分。

附:《童时记忆》原文

童时回忆

兰生

我喜欢春,因为春可以予人以许多绚烂艳丽的故事的联想,而现在便是春。然而她能给我一点什么呢?打我记得清的时候起,仿佛也曾有个一些绚烂艳丽的故事,只是当时短于感受力,所以也就不能有所领略;现在自度可以领略,然而她已和我隔离很辽远了。

人说,且铁青地拉长着他的脸孔,“你已经这么大了!”可不是?已经这么大了!几多嵯峨的重负逐渐压上我的肩;无形的鞭子在我的心上几多青紫的痕;痕像冻疮一般地迸裂了,便流出鲜红的血,那血是心上的。

秀丽的湖山都打扮得格外袅娜,刚发的草上,将要密密地印上许多兽蹄、鸟迹和皮轮的花纹。畜牲们的血也将凝上桃枝,宝石般地颤颤地发光。然而这与我有什么干系呢?但我却想起另外一些无聊的事,那是属于我的幼年间的,和这春原不相干,但牵强来说,那童年便是我生平的春。

那时正是父亲将死在××——二叔住的一个小县——的祖母雇了小船盘会故乡去后,二叔又有了这意思,说是最好将久厝在边地的一个小城邑××作幕客死的祖父也盘回老家。“树有万丈,叶落归根。送老还山,免得祖宗做异乡的客鬼,也是为人子的一番孝心。”说着便拿出一些适度的盘缠来交给父亲,父亲也同意,大概没有三两天吧,便又起向那边城××进发。待他事毕之后,归来的那情形狼狈到怎样个程度,现在也记不得了;仿佛一到家便将包袱雨伞和一只大白鹅——是故乡的族人送他的——摔在地上,连堆满了黄色的尘土的鞋袜都来不及脱便倒在床上;此后大概是镇日呻吟,作寒作热,染一身恶疮。绵惙了半把年,方才有了转机,慢慢吃得硬饭,可是母亲已经眼圈深陷,不成人形了。那××原是瘴气极盛的地方,加之扳援跋涉的劳苦,父亲必然有这样的结局,大抵这在首途之前便可以逆料到的。只是二叔拿“孝子慈孙”的大帽子一压,便有不得不去之势了。这事后来家人们谈起来时,都断定是二叔的坏心眼,然而人已生还,事也过去,那坏心眼究竟是怎样的一个目的和步骤,现在也不得而知了。

我的故乡据说是山明水秀,非常美丽的,可是我一直到现在都没有去过,单是从乡人的口中听到一些叽里咕噜外国话似的乡音,所以那故乡不但与我很生疏,而且对它不知其然地生下一种厌恶。祖父我固然一总也没有见过你;即使祖母,现在回忆起来影像也颇模糊,仿佛常常为了炒菜的油盐放得多了或少了的缘故,便交握着手站在厨房门口,翻着眼珠数落母亲的一个瘪嘴老太婆;母亲也因此常常背着人哽咽。那老太婆有时也给我糕果——用劲将握起的手向前一伸,仿佛练习国术,道:“拿去!痨虫!”我惶恐地接下那赐予来,可是随即便偷偷将它丢到“猪食缸”里去了。

那时我家住在一个×公祠里,这里所谓的祠乃是前清皇室赏给杀“长毛”的功臣的祀祠。这类祠很多,想来当时堆在这小城镇里的“功臣”也颇不少吧?只是那些“公”的后代不争气,也许是因为“长毛”早经杀尽,天下业已太平,因此家道也随着破落下来,便只得将那房子租给人住了。然而那类祀祠人都不愿住,那地场虽大,屋宇也高昂,可是非常阴森,一进去便使人禁不住栗然,仿佛那黑洞洞的中间有许多鬼魂和妖魔在往来地追蹑着,所以人都以为住了不“旺相”,但租价却非常便宜,所以我家便以这原因住下了。那时父亲在一个县知事家里教书,回来得很晚,我们因为要候门,所以睡得也迟。我和姊姊在灯下玩,母亲打鞋底,麻线穿着布叠沙沙地响,后面大殿里时常传来怪气地惊呼和大声地追逐或搏击;次日如果上大殿去看,便可以寻得出一些毛团和血迹来。大约屋子一古老,昼伏夜出的动物如黄鼠狼之类也就藏得多了;那在夜间是很以予人以幽灵之感的。每次父亲提着纸灯笼回来的时候,一路故意高声咳嗽,藉以壮胆,想来那声音飞入黑的空洞中去又重行刺到耳膜,是反而会使得他自己心悸或者胆落的。我靠着房门,看着那远来的烛火隔着古老的油纸吐出那芥黄得可怕的微弱的光来,那光将沿着墙走的父亲的影子,模糊不定地凃绘到墙上去,那影子黑黢而且高大,单调而又飘忽,两腿一划一划地走。那黑影也便以同样的步调走进我的稚弱的心。

×公祠的隔壁是以所庵堂,庵堂里的厨房和这边的院落原是有门相通的,只是自这边屋宇开始出租之后便也封闭了。门旁有窗户,时常从那里传出洗碗盏和搓竹筷的声音,有时也从那里伸出光光头和白胖脸来。

这院落是很清爽的,有两棵金桂,又有许多长春菊围着这两棵树根蔓延开来。院落外面是一个大水塘,夏天的早晨,太阳没有出来,知了也还没有叫,那时节隔墙听着女人们的捣衣声。劲紧而且空洞,远近的空气也应和着噼啪,那情景是颇好玩的。倘使在秋天,傍晚时候独自坐在臼石片的台阶上,对着一点一点加浓的夜色,隔壁尼庵里的金桂的香也逐渐更加清幽更加隽永地扑进鼻子,也是当一闻到桂花香的时候便立刻浮现的情景。而特别是那么一个黄昏;因为一直下了几天雨,墙外池塘的水便涨进这地势并不高起的院落里来,那时节父亲从故乡带来的白鹅也长得和我一般高了。它便在那水里钻。长春菊也开了,金黄地铺满一地。尼庵的烟囱里冒出的蓝烟轻轻地落下来,浮在水上,白鹅上,和金黄的花上,那烟雾朦胧如一张网,坐在石级的照例是我独个儿,所以我也被织进这网里去,连着我稚弱的淡漠和孤寂的襟怀,也连着晚风带来的尼姑们娇声的佛号和细吹细打的法器声。然而于今我是被隔在这网外了。

从我进了小学不多年,政局便有了变动,有许多军队开到这小城镇里来。这宽敞的祀祠便是驻军的好地场。便是这时,我家住的厢房门被父亲用木条封起,另外开了新门,一直通到外面。便从那封起的门缝里,军队特有的古怪气味袅袅地透过来,也可以看得见闪来闪去的绿色军衣的影子;还有时从门槛下面的空隙里钻过一些子弹和走油的膏药来。因为和军队是邻居,所以我也认识一些大兵,他们都是云贵的人,大个子很少;脸上大半都带着病容;脚时常是精侈的;身上的绿军衣的颜色也褪得非常难看了。就中我最喜欢的是一个伙夫,名字我已忘记,为什么特别喜欢也记不清了,单记得有一次他送我好几粒枪弹,有大的、有小的,非常玲珑可爱,我高兴地拿回家,却被父亲痛打一顿,大概因为兵凶战危,子弹之类都是不祥只能物,而我居然给了带回家,所以也将那暴戾之气感染到这安善的家里来了吧?

有一天,是一个阴晦天气,我放学回家,一听隔壁营盘里静悄悄的没有一点声响,营盘居然安谧是天大的一个古怪。想着,我便将手罩住眼睛凑向门缝外望,刚好我这“取景框便圈进了那伙夫。”那伙夫脸色惨白,瑟缩地站着,眼里流出忧怨和乞怜的光直向前看。我听见怒吼、呵斥和抽马的皮鞭的声音在空气里爆炸。接着我便看见有两个人将他的两手反剪刀身后,用粗绳将他捆绑起来,又在他手里插进一面写着许多字的长方形的白纸旗,接着便被簇拥走了,许多赤脚踏着湿地啪啪地响,喇叭也喧哗起来。我连忙转身,指望跑到门外去看。可是那门早已经拴起;大抵是为了阻挡那游魂怨气的缘故吧?可是我在板门上却发现一个脱落了树结而现出的小圆洞,我便将一只眼睛贴上去:过去的三对是绿衣的号手,那号手的面颊都膨起两个大包,太阳穴旁的青筋条条绽起,脸上充腾着血色,嘴唇却都瘪下一个小圆圈,对着喇叭嘴便用力地按在那上面;那喇叭的调子是尖锐而且凄厉的;接着便是一个用白手绢包了头的兵,手里提了一大条纸钱;接着便是许多肩枪的兵;中间便有那伙夫,反剪着手一步一步地走。

许多年以后,搬了家,人也渐渐长大。那类故事早清淡忘了,可是这一夜心绪忽然觉得不宁帖,觉也睡不着,灯火的带子因为吸不到石油吱吱地叫着,夜已是这么深了,可是我忽然发现一行剪纸般的队伍贴在床畔斑驳的墙上慢慢移动,我发觉这队伍与我并不生疏:当前三对号手,他们的颊膨两个大包,太阳穴旁的青筋条条绽起,嘴唇都被喇叭阴成一个小圆圈,那么地吹着无声的喇叭;接着是一个用手绢包了头的兵提着一大条纸钱;接着是许多肩枪的兵,中间一个兵反剪着手,背后插着一面狭长方形的旗,低着头,看着自己的赤脚一步一步地向前走。待到我全然记起了这故事来,便也连带记起来别的,美的或是不美的。

所谓回忆者,大抵像是水灾中打捞农民的尸身,抓住人头向水外一拖,也便妻室儿女得拖起一大串来了。所以这篇文章是拉杂的。

1935年3月11日写于安庆

《太白》二卷第四期

民国廿四年五月五日出版