家是最小的国,国是千万家。家庭命运与国家前途密切相关。恰逢新中国成立70周年,凤凰网在人间工作室推出特别策划《潮水与我》,以家庭相册的方式,记录大国小家的变迁史。

我叫蒋恺,生于1924年,今年95岁。这是我和老伴的合影。抗战期间,我曾就读于西南联大,联大结束历史使命后,我成了北大的学生。1949年,我选择弃学从军,跟随解放军一路南下。此后,我参与了解放战争、抗美援朝战争和中印边境自卫反击战。七十年代中期,我调入北京,开始从事侨务工作。我的晚年非常幸福,子女都在身边。我也非常幸运,见证了新中国七十年的发展和变化。

我(第二排左四)在育德中学的毕业照。

我出生在云南大理州鹤庆县,父亲在昆明做生意,一家过着体面的生活。抗战期间,昆明多次遭到日军空袭,商业开始萧条,父亲的生意入不敷出。

1939年,父亲不得不让我辍学当报童补贴家用。一年后,在舅舅的资助下,我考入省立云端中学,后来两次转校跳级,从育德中学毕业。

1945年,我考入西南联大全家合影。前排为父亲蒋景周,母亲杨松如,双胞胎弟妹蒋悦和蒋丽彬,中间站立者为弟蒋恒,左立者为弟蒋恂,右立者为弟蒋怡,后排为妹妹蒋素彬和我本人。

1945年8月15日,日本宣布投降,昆明变成一片欢庆的海洋,我举着一份《中央日报》,在人群里手舞足蹈。这一年,我考上了西南联大外语系。当年,西南联大物质条件极差。一个学生宿舍要住40人,木头床,分上下铺,非常拥挤。

虽然物质匮乏,但西南联大却荟萃三校,大师云集。我在联大,耳濡目染了教授们渊博的学识和非凡的气度。吴晗先生是明史专家,上课时讲一口夹杂着浙江口音的普通话,声音洪亮,大教室里听课的人挤得满满的。冯至先生被公认为歌德研究专家,我在一次诗歌朗诵会上听过他的朗诵,给我的震撼可用“余音绕梁,三月不知肉味”来形容。

在西南联大学习期间,正值爱国民主运动高潮。我参加了“一二·一”反内战争民主运动,引导我走上了革命的道路。

我(左二)在北大读书期间和外籍教授合影。

1946年7月31日,西南联大完成了它的历史使命,正式宣告解散。未毕业的学生可以自愿择校,我选择了北大。正式开学后,我们十几个不同系别的同学住在北京北河沿北大三院西式二层楼的“绣楼”上,每天早出晚归去红楼上课。

北大学生有选课的自由。我选了朱光潜先生开的英文诗课。朱先生治学严谨,对学生要求严格,有时在班上点名要我们背诗,有的同学怕背不出来,就把诗贴在前面同学的背上。闻家驷先生是法国文学和法语专家,1986年我回校参加北大校庆时遇到他,他居然还记得我是他40年前的学生。

我(右二)与同班同学在北京大学民主广场。

1946-1948年,国内形势处于重大转折关头,反内战、争民主的学生运动风起云涌。我也放下书本,一次又一次参加到轰轰烈烈的运动中。

1947年5月20日,北京各大中学校学生7000多人来到北大红楼操场集合。下午一点多,大游行开始。这在历史上称为“五二零”运动。

我手里举着横幅,走在队伍中。南河沿街上,军警们手持警棍阻挡我们,我们高唱:“我们骨头硬,爬起来再前进。”军警们在鸣枪示威,我们坐在地上表示抗议……

1949年,我(抱膝者) 随军南下,从广州出发去解放海南。

“下江南,下江南。取京沪,夺武汉,打到两广和福建,解放那同胞两万万……”1949年3月,在“解放全中国”的感召下,我等不及大学毕业,便弃学从军,加入南下工作团。

作为新华社随军见习记者,我的任务是:随军采访,报道部队行军、战斗的情况。从北京到武汉再到南昌,我们是坐着火车去的,沿途采访顺利,我的文章不断刊登在部队内部的小报上。战争的残酷远远超过我这个“书生兵”的想象。

解放海南留影。

1950年1月,我随部队向海南进发。经过三个月的海上作战训练,4月16日晚,我随着43军128师382团3营7连,架着木船,迎风启航。半夜时分,航程过半,敌机在空中俯冲投弹,我军立即还击。5月1日,海南全境解放。

抗美援朝时,和战友合影。

1950年,朝鲜战争爆发。我随部队从广州坐闷罐子火车到安东(今丹东市),一路行程八天八夜。这期间,除了听车轮“咕咚咕咚”的声音,对外面的世界,我们一无所知,更想不到此番是去朝鲜战场。

我(中)和战友为释放战俘准备材料。

1950年10月25日,中国人民志愿军入朝作战第一次战役打响,前线部队抓获的第一名美军战俘随即送到我们驻地。我参与接管第一名美军战俘,从此开始了几年的战俘管理工作。碧潼战俘营收管了14个国家和地区的俘虏几千人。在这里,战俘们的生活条件得到很大改善,我军还创造条件为他们提供文化娱乐和体育活动。

1953年4月我(左一)在朝鲜板门店参加交换伤病战俘工作期间留影。

在朝鲜,我参与了一次释放战俘的准备工作。经过谈判,交战双方达成协议,1953年4月20日,在板门店交换伤病战俘。当时我担任中朝联合小组的英语翻译。“联合国军”战俘身着蓝色制服,带着我方赠送的纪念品和病历档案,面带笑容与我们握手告别,感谢我们给予他们“既人道又仁慈”的待遇,他们说“永远忘不了中国人民志愿军的情谊”。

我(中)在朝鲜停战签字大厅前留影。

1953年7月27日,朝鲜停战协定签字仪式在开城板门店举行。朝鲜停战谈判自1951年7月10日开始,历时两年,其中战俘遣返问题是双方争论最为激烈的。

我(前排左三)参加板门店解释代表团期间的合影。

停战后,根据双方达成的一项妥协协议,对不直接遣返的战俘由各方派代表在中立国(印度、波兰、捷克、瑞典和瑞士)代表的监督下对他们进行解释,劝他们回国。

离开昆明赴藏前与家人合影。

1956年6月,我从朝鲜战场回到北京。不久领导找我谈话,派我去西藏开展边防联络工作,主要是对印军的联络工作。进藏前,领导批准我一个月的探亲假。

自1946年离开昆明到北平求学,我离家已经整整十年了。“少小离家老大回”,我百感交集。母亲听了我十年来的沙场经历,老泪纵横:“大蒋恺大难不死,真是命大!”

下连队当兵。

西藏全面叛乱前,我曾下连当兵,与战士同吃同住同劳动,参加站岗放哨。1959年,平息叛乱后,我被派往罗布林卡参加对被俘人员的争取教育和甄别工作。因大部分参与叛乱的藏军士兵和低级别军官都是被欺骗裹挟参战的,经过讲解政策和教育审查后都被释放了。

婚后留影。

入藏干部男多女少,幸运的是我进藏不久就认识了我的妻子——庄芷萱。她在西藏军区医学研究所工作。我和她是在一个舞会上认识的,当时我已经32岁,她对我“把美好的青春献给抗美援朝”的经历,表示同情和理解,没有考虑我年龄偏大的问题,于是我们开始了恋爱。

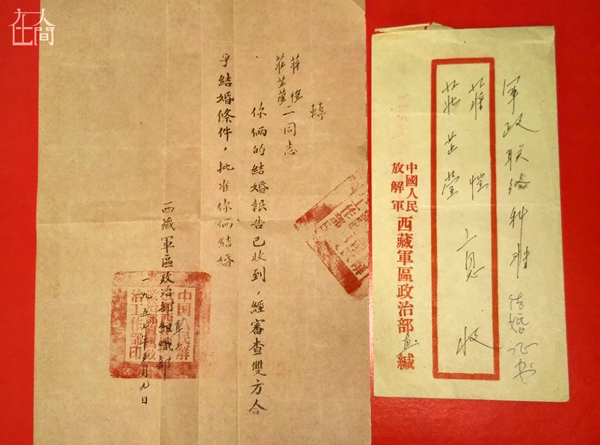

结婚证书。

1957年5月18日,我们拿到了一张红色便签纸上写有“批准结婚”字样的证明。在办公室里,一些好友和同事围着我们热闹了一番,用留声机播放革命歌曲,桌子上备了些糖果和茶水——这就是我们的婚礼。

参加中尼边界勘界工作,左二是我。

1961年4月,我参加中尼边界勘查队,前往中尼边界科里山口,与尼方代表联合勘察这一地段边界实际情况。在海拔4000多米的荒漠草原上,我们搭起帐篷扎营。空气稀薄、大风肆虐,飞沙走石,这样整整工作了三个月,这是我在西藏工作14年间最艰苦的一段时间。

在此期间,最令我喜出望外的是,我与芷萱居然不期而遇,她是随医疗工作队出差去连队给官兵做体检。我们已经好几个月没有见面也没有联系,而现在我们却在出差途中的喜马拉雅山脚下相见了,我和她欣喜之下并肩而立,一起远眺壮丽雄伟的珠穆朗玛峰,内心涌动着巨大的幸福感。

参加中印边境自卫反击战工作留影,第二排左三是我。

1962年10月20日中印边境战争爆发,一个月后战斗结束。中印两军对阵时,我跟着部队进入扯东地区,我们和印军形成了犬牙交错的阵线。我为了宣传我们和平解决冲突的政策,深入前线,近到能听到对面印军的讲话声。

我(右一)在琼结战俘营与印俘谈话。

战后,我在西藏山南地区琼结战俘营工作。印度军队是一支多民族、多宗教、多种姓队伍。官兵对立严重,我们按照他们的风俗习惯将官兵分别编队;印度教供牛为神,不吃牛肉,穆斯林禁吃猪肉,我们就把他们的伙房分开;低种姓士兵在印军种地位低下,只能做清洁工,我们却对他们一视同仁,有的印度军官要求低种姓士兵为他们服务,我们没有同意。

1963年5月,琼结战俘营800多印俘被释放,我们为印俘们开了欢送会,他们对战俘营的待遇感激涕零,欢呼着“印地秦尼巴依巴依(中印人民友好)!”

1962年8月建军节,我和芷萱与战友夫妇在拉萨罗布林卡合影。

西藏昼夜温差大,太阳辐射强,在西藏时间待长了,我们的脸颊上都留下了两片晒出来的“高原红”。

西藏冬天寒冷,出差虽然穿着皮大衣、毛皮靴,带着绒毛帽子,仍冻得全身僵硬,每个人脸上都布满了尘土和冰霜,只有眼睛还能动,大家彼此戏称“孙悟空”。

在西藏军区,我们过的是集体生活,同吃、同住、同劳动,同事朋友之间十分真诚和亲密。

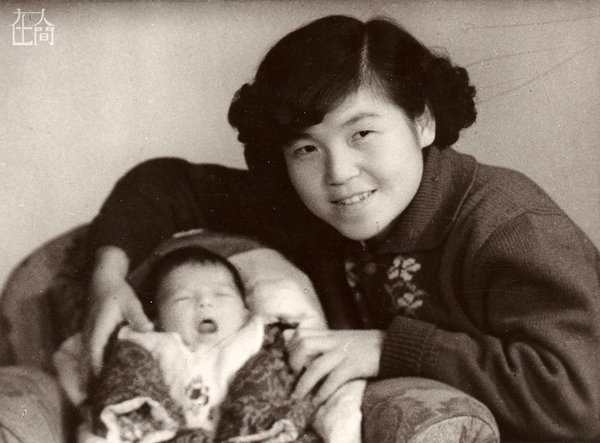

刚出生的儿子与妻子的合影。

1958年10月,我的儿子出生,因高原缺氧,生活条件差,芷萱怀孕期间没少吃苦。她想吃点新鲜蔬菜,当时拉萨买不到,我设法在宿舍前挖了一个小“温室”,盖上几块废玻璃,种点小白菜给她解解馋。

一家四口的合影。

1963年1月,我们的女儿出生,为了让孩子吃上奶,迫不得已把女儿寄养在奶妈家。奶妈在乡下无法联系,芷萱常常牵肠挂肚,泪流不止。我们的一对儿女因为妈妈在西藏高原怀孕,空气稀薄营养不足,身材长得都很矮小,但是他们自幼很讨人喜欢。

回苏州休假时与家人合影。

我们的两个孩子都是由苏州的外公外婆带大。中印边境自卫反击战后,我享受了进藏后第一次休假。1963年后,西藏实行两年一次的休假,孩子见到我们不认识,好不容易熟悉,又该进藏工作了。每次离别,孩子哭闹着用小手拉着我们的大手不放,让人心酸。

全家在成都军区大院合影。

1969年大军区体制改革,我怀着难舍又复杂的心情离开西藏到成都军区工作。1969年,中苏关系恶化,3月,中苏军队在珍宝岛发生军事冲突。10月,全军进入战备状态。

当时我和芷萱正在苏州休假,准备把两个孩子接到成都团聚。突然接到部队电报:速返!我立即带上儿子乘火车,两天两夜才赶回成都,一到成都,我立即前往军区前方指挥部执勤。几天后,女儿随芷萱也到了成都,看到屋里的包裹和乱七八糟的杂物,她想起干净整洁的苏州外婆家,嘟囔着小嘴说:“这儿不是家!”

1972年,我(前排右四)去福建参加对台工作。

1972年,美国总统尼克松访华,中美关系改善后,对台湾开展工作逐渐成为军队联络工作的重要内容。

1972年,我到福建前线开会,参观了我军对台广播宣传的设施,在厦门前沿远眺金门国民党军据点。当时对金门敌军工事的炮击已经停止,而是通过各种方式展开对国民党官兵的宣传攻势。

1976年,“四五运动”期间悼念周总理。

1975年,我调到北京解放军总政治部,后被派到中国旅行社总社。1976年4月5日,清明节,首都群众到天安门广场悼念敬爱的周总理。当时中旅总社在东交民巷,离广场很近,我和办公室的同事戴着黑纱前往广场悼念总理。

1978年全家在北京团圆。照片中的老人为我的岳父。

自1975年我调任北京工作后,我们一家又分散了。儿子在四川邛崃插队,女儿跟奶奶在成都,芷萱尚未调到北京。直到1978年,我们一家才在北京团圆。

全家四口在北海公园。

芷萱于1978年调入总政门诊部工作。儿子蒋伟先在工厂当工人,后通过自学考上华侨大学旅游系,进入中国旅行社工作。现在是旅游系统的骨干。女儿蒋俨大学毕业后,分配到国家统计局,后辞职到沿海经济特区闯荡多年,现在国际环保机构“珍·古道尔的根与芽北京办公室”工作。

我(前排右一)参与接待侨胞工作,前排中间为邓榕。

上世纪七十年代,中国旅行社隶属于国务院的侨办机构,起着“民间外交”的作用,承担着接待外籍华人和侨胞回国探亲、旅游的工作,是当时外交工作的一部分。

我(左一)协助廖承志(中间抱孩子者)同志接待侨胞古金辉一家等外宾。

在新形势下,为开拓对台工作的新领域,采取“走出去,请进来”的办法开展工作。我们向来大陆旅游、探亲的华侨华人了解情况,与他们交朋友,建立联系。

我(右一)陪同侨胞梅子强(左二)等人访问大寨,右二为陈永贵。

我曾率纽约华人领袖梅子强为首的一个高级代表团畅游祖国大江南北,他们感受极深,对新中国的建设成就赞叹不已,并说:“没有新中国,就没有我们在美国的地位!”他们经常和我保持联系,每年给我寄圣诞卡,我们的友谊保持了很多年。

在普林斯顿大学进修。

1981年,我以客座研究员身份应邀赴美国普林斯顿大学进修。普林斯顿大学的学习环境十分优越,专家学者云集,给我留下了深刻印象。访美归来,我和两位同事合作,先后翻译出版了美军名将传记《尼米兹》、《马歇尔》等书籍。

四代同堂天伦之乐。

我父母过世早。我的岳母1982年因脑溢血病逝后,岳父和我们一起生活,他是我们家享受了四代同堂天伦之乐的唯一老人。2001年,他95岁高龄在北京故去。

在昆明与家人大团圆。

1985年,我离休了。之后,我翻译书籍,向杂志供稿,共翻译了200多万字。2000年,中国翻译家学会军事翻译委员会授予我“资深军事翻译家”称号。

1999年秋天,我回到家乡云南,重忆我青少年度过的那段岁月,在昆明与七个弟妹的家人相聚,我作为全家的最长者能与这么多亲人欢聚一堂共叙亲情,感到非常高兴。

与老伴近照。

几十年来,我与老伴相依为命,感情甚笃。现在我们住在干休所。我每天上网了解国内外新闻,并坚持每天用英文写日记,记录对国际国内大事的观感;芷萱用手机看时事、发微信,与各地亲友随时保持联系;孩子们每天用轮椅推着我们去公园散心,生活愉快而充实。

鸣谢:北京家谱传记机构