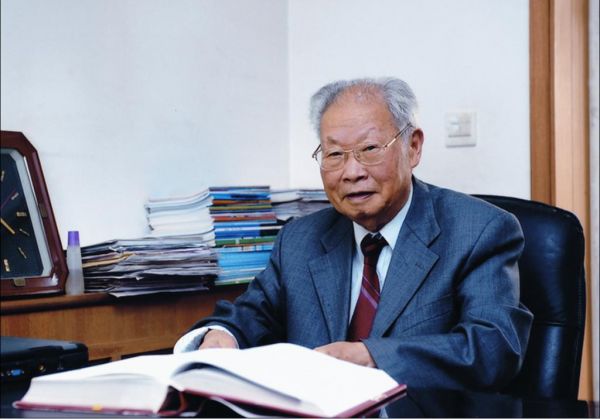

陈士橹院士

2016年4月24日,中国首个航天日。早上,我告诉父亲,“今天是我国的第一个航天日”,他点了点头,很认真地开始收看电视。这一天,他始终在看,在听。即使躺在床上,也戴着一个可以收听电视信号的接收耳机,不愿意错过任何一件熟悉的事,熟悉的人。这一天,从来不喜欢换衣裳的他,主动提出要换衣裳。还问:“有没有新的床单?换一条。”这都是之前从来没有过的。看得出来,他把这一天看得很重,看作是一个重要的节日。

晚上六点多,他睡下了。九点醒了,又让把他扶起来,坐在椅子上,还让把电视打开。也就只过了两三分钟,他长长地舒了一口气,紧紧地闭上了双眼,再也没有睁开。

父亲走了,他走的非常安详,没有遗憾!这一天,他与全国人民一起,回顾并礼赞了为之奋斗一生的中国航天事业!

父亲读高中期间,正值日寇侵华之时。面对日本飞机的狂轰滥炸,他萌生了要学航空专业,要航空救国的想法。父亲说:“抗战时期,只想一件事,怎样和日本人干到底!”凭着读书就要读最好的学校的决心,他考取了抗战期间由北大、清华、南开西迁至昆明成立的国立西南联合大学。1945年,以专业第一的成绩毕业留校,开始了他的教书生涯。

抗战胜利后,三校复员,父亲赴北京清华大学任教。1948年,因内战,南北交通不便,父亲应原西南联大教授,时任上海交大航空系系主任王宏基先生的邀请,到上海交大航空系任教。得以与在上海复旦大学的新婚妻子、我的母亲龚小甦团聚。

1944年秋西南联大航空系同班同学合影,第二排右起第五人为陈士橹,站立者左起第二人为何东昌

1952年,全国院系调整,中央决定将长三角的上海交大、南京大学(原中央大学)、浙江大学三所高校的航空系合并,在南京成立华东航空学院(简称华航)。与此同时,在北京成立了由清华大学、厦门大学、四川大学等几所院校航空系合并成立的北京航空学院。一南一北,两所航空高校,当时被誉为“北有北航,南有华航”。

1956年,从战略布局考虑,中央决定华航整体搬迁,由南京迁往西安,以配合西安地区的航空工业基地建设,改名为西安航空学院。同时西迁的上海交通大学(除船舶专业仍留在上海),改名为西安交通大学。1957年,经国务院批准,西北工学院从陕西咸阳迁入西安航空学院,合并成立西北工业大学。1970年,哈尔滨军事工程学院(简称哈军工)航空系又整体迁入西北工业大学。

在华航西迁的同时,1956年9月,华航12位教师被国家选派到苏联进修,父亲也在其中。他牢记出国前学校领导的嘱托,埋头苦读。不到两年时间,取得了其他人需要三、四年才可能取得的副博士学位,成为在莫斯科航空学院获得副博士学位的第一个中国人。

陈士橹1957年在苏联

从苏联回国,父亲直接回到了已从南京搬到西安的西北工业大学。当时,母亲带着我和哥哥还在南京。一段时间后,父亲才抽空到南京看望我们,只呆了两天,就又匆匆地赶回西安了。走了两年,回来只呆了两天,9岁的我哭了;妈妈安慰我,看得出来,她也挺难受!

父亲回国的一年后,1959年10月8日,母亲带着我们兄妹搬家到西安,一家人总算团聚了!

1959年底,父亲受命筹建西工大宇航工程系。建系之初,教材短缺,那些年,每天晚上回到家中,我们看到父亲做得最多的事,就是刻蜡版,几乎每天都要刻到深夜。记得有一天晚上,我在睡梦中被父亲叫醒,他脸色苍白,出着虚汗,让我帮他找一点吃的(现在想起来,应该是低血糖了)。那时正值三年自然灾害,家中既没有糖果点心,也没有剩饭。我找到一点粉条,和大我一岁的哥哥一起生火,将粉条煮熟。父亲吃了后,感觉好多了,又继续刻写起来。(当时,我妈妈住在学校,只有周末才回来,我们和爸爸都吃食堂)这样的状况,持续了好几年。

父亲太忙,我们兄弟姐妹的学习,他过问的很少。每次考试后,会问考了哪些内容。做错的题,只要知道错在哪里,就不再追究;如做错了,还不知错在哪里,那是绝对不允许的。

对于子女有益的兴趣爱好,父亲会全力支持。我哥哥在上初中时,喜欢上了无线电。由于购买元器件开销很大,作为主管家中生计的母亲,基本持反对态度。当父亲发现了哥哥用肥皂盒作外壳,装的一台两管收音机,非常有兴趣,问了许多相关问题,并要求母亲:“陈兆怡搞无线电要用的钱,你一定要给他。”

哥哥后来在一篇回忆文章中写道:“非常感谢我的父亲,由于他的慧眼和鼎力相助,使我在微电子技术飞速发展的时代,能先行一步,掌握了许多有益的知识,这让我受益终身;也非常感谢我的母亲,由于她的严格要求,凡是能自己制作的部件,我都是自己制作,这大大锻炼了我的动手能力,也加深了对知识的理解。”

母亲80岁后,经人介绍,家中来了一位陇县山区的小保姆,还不到20岁。父亲听说她是初中毕业,询问了一些数学、外语方面的问题,感觉她程度还可以,就鼓励她抽时间好好学习,不要荒废了学业。母亲拿出学费,让我给她报名参加了计算机培训班,使她能多一些求职的技能。这个孩子在我们家呆了一年,就找到了图文编排方面的新工作。

对于家乡考到西工大的学生,只要父亲知道的,都会请到家里来做客,从学习到生活给予帮助。但是,父亲的帮助也并非无原则的。记得有一个亲戚的孩子,因考试不及格来找父亲通融一下,被拒绝,并批评了他。“学习必须靠自己”,这是父亲一贯的原则。

对于研究生,在生活上父亲关爱有加,在学业上则要求非常严格。每一次,博士生的论文交来,他会一页一页非常认真地去看,小到标点符号都要一一纠正。对于文章中引用的参考文献,他会亲自到图书馆去查阅。90岁以后,身体不许可时,就让我们到图书馆帮他把有关资料借回来,严格把关,一丝不苟!

2005年2月10日,母亲因病去世。母亲是一个事业心很强的人,但为了支持父亲的工作,从上海到南京,又从南京到西安,包括自己的专业的调整,她做出了许多的牺牲。共同的人生观、价值观,成就了他们二人共同的事业观和家庭观。

父母的节俭是出了名的。从南京带过来的家具,已经六十多年了,三合板的衣柜,笨重的木椅,只要还能使用,就绝对不会扔掉。衣裳也是一穿就是几十年。

就是这样的两位老人,每当他人有困难时,必会解囊相助。

母亲去世后不久,新学期开学前,父亲让我将1000元钱送到学校一位已去世老师的家中,是给他聋哑儿子的孩子的学费。之前几年,这件事,都是妈妈自己去完成的。当时,妈妈每个月的工资,好像也只有1000元。一直以来,父母除了寄钱给家乡有需要的人们,身边有需要的人,他们也在帮助。

对于公家的钱,父亲说的最多的就是“国家的钱也不能乱花”。坐飞机要挑折扣低的;不是公事不能用公家的车;医院收费太贵,不到39度不去医院,等等。

母亲去世后,我对父亲多了一分担心。2005年4月29日,两院资深院士联谊会成立大会在北京召开,我提出要陪同他去(之前出差,都是他一个人)。父亲考虑了一下,说“好吧,那我们两个人就坐火车去”。当时还没有高铁,火车跑了十几个小时。父亲说,“太浪费时间了,以后还是我一个人来吧。”说到底,他还是不愿意多花公家的钱。

2016年3月15日,遵照父亲的嘱托,我将他多年的积蓄100万元捐赠给学校,为他奉献了一生的教学与科研事业,做最后的一点贡献。两年后,应西南联大博物馆的要求,为他们提供一些历史资料。在翻阅父亲的档案时,意外地发现,他的入党时间是1956年3月15日,整整60年,一切竟那么巧合!

2010年9月陈士橹90寿辰暨从教65周年会上与众弟子合影

2016年4月15日,父亲离世前9天,他的最后一名博士生答辩。早上,当我将这个消息告诉他的时候,他随即对我说:“告诉他们,我已经没有能力参加了,抱歉!”紧接着的一句是:“指导教师写徐敏,不要写我。”(徐敏也是父亲的博士生,现在是博士生导师。在父亲生病后,由她具体指导这位博士生。)过了几分钟,父亲又叫我:“假如学生坚持要写我,把我写在徐敏的后面。”

到了生命的最后时刻,父亲依然还在替别人着想!

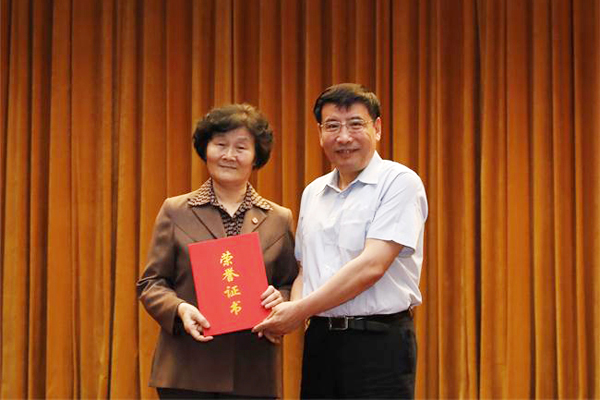

2017年5月23日,工业和信息化部党组追授陈士橹院士“工信楷模”荣誉称号。部党组书记、部长苗圩向陈士橹院士的女儿陈清怡颁发荣誉证书