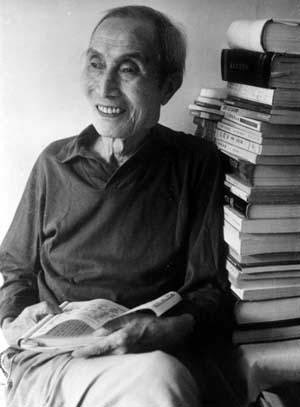

张清常(1915-1998),从偏僻的贵州走出去的著名学者,诞生于云贵高原的学问大家。当我们和作者一道遥望越来越远去的他时,那身影是否越发地模糊了?诚如是,那是我们这块土地的悲哀。

一

1930年秋,随着工役手中摇响的上课铃声,古色古香的北平师范大学校园内一片安静。国文系一年级的教室里,刚考入大学的学生们怀着兴奋与期待的心情,等待着著名学者黎锦熙先生亲自来上的第一节“国语文法”课。可是,担任文学院院长的黎先生不知被什么事务给绊住,没有准时来到教室。随着时间的推移,课堂里开始躁动起来。只见前排位置的一个瘦小清秀的男孩跳上讲台,装模作样做出一派老师讲课的架势,“同学们,现在我给大家讲……”他的顽皮言行,如同一滴水珠洒进滚油锅,使全班同学沸腾起来。大家嘻嘻哈哈,说说笑笑。原本安静的教室顿时一片哗然,闹如茶馆。突然,仿佛一阵风刮走了所有的说笑,教室里变得鸦雀无声。只有跳在讲台上的那个男孩还指手画脚,说个不休。看见同学们不约而同地停止了笑闹,顺着同学们或同情或幸灾乐祸的眼光,他回头一看:“哎哟,我的妈呀!”黎锦熙先生正提着黑皮包,站在他的身后,微笑着看他的表演。

不知是不是黎先生那亲切的微笑吸引了这个当时才十五岁的调皮男孩,在4年后的清华大学研究院,朱自清先生征求他的意见,是搞文学还是搞语言学的时候,他一口咬定:要搞语言学。这个选择,造就了后来的著名语言学家张清常。

张清常1915年7月出生于贵州安顺,幼时即随家人到了北京。他从小就聪颖出众,也顽皮好动。6岁进北京新街口小学,十一岁进北京市三中,十五岁考入北京师范大学,十九岁考入清华大学研究院。当由北京大学、清华大学、南开大学这三所中国顶级名校组合而成的西南联合大学将任教聘书发给他时,他也才二十五岁,号称西南联大最年轻的教授。

张清常先生与西南联大的结缘,却不是因为他的语言学专业,而是通过他的业余爱好——音乐。

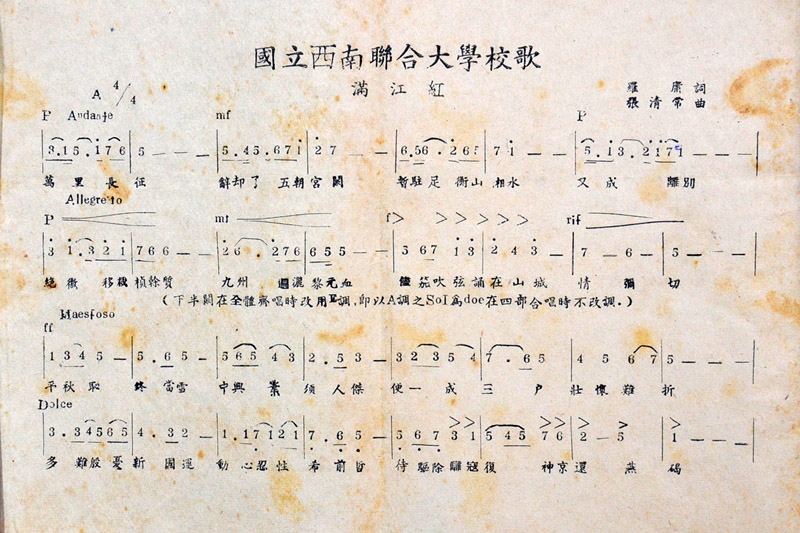

1938年7月,国民政府教育部要求部属各高校呈报校歌、校训。西南联大为此于10月6日成立了“校歌校训委员会”,由冯友兰任主席,朱自清、罗常培、罗庸、闻一多为委员。西南联大自然人才济济,过了一个多月,11月24日,委员会就向学校报送了校歌和校训。然而,不知为何,学校没有批准通过校歌,委员会只好另想办法。这时,朱自清先生想起了在广西宜山浙江大学任教的学生张清常,就把两首歌词(罗庸写的满江红和冯友兰写的新诗)寄给了他,并写信嘱咐他为联大校歌谱曲。满眼烽烟战火,触目河山沦丧,张清常作为二十多岁的青年学者,爱国的激情一直在胸中澎湃激荡。老师的来信,正好给张清常满腔的慷慨激昂一个宣泄的机会。他将歌词反复吟诵,觉得罗庸的满江红悲愤雄壮,正吻合爱国师生的情绪,适合做校歌,很快就把它谱成了男女声四部合唱曲,寄给了西南联大。而且,在谱好西南联大校歌后,他的创作激情意犹未尽,索性将两首歌词一并用上,创作了5个乐章构成的《西南联大进行曲》。1939年7月,西南联大经过试唱,从报送的三首待选校歌中,选定了张清常谱曲的满江红作为校歌。而收到《西南联大进行曲》后,冯友兰先生专门致函学校常委会,建议专函申谢。梅贻琦校长采纳了冯友兰的建议,安排学校有关部门向张清常寄发了感谢信。

音乐仅仅是张清常先生的业余兴趣,却是他除了语言学专业之外,一生中最大的爱好。从他谱写联大校歌这样高难度的四部合唱,可以看出他音乐造诣之高。其实,早在他十九岁考入清华国学研究院时,他就已经同时承担了当时北平广播电台的音乐常识讲解和其他音乐节目。1938年到浙江大学任教。就为浙大谱过校歌,还指挥了浙大的合唱队。朱自清先生能想起请他为联大校歌谱曲,可见他的音乐水准在朱先生心中的印象。所以,在1940年到联大任教之后,张清常在搞好教学的同时,也以极大的热情,参与了学校的音乐活动。他为联大附中、附小都创作了校歌,先后为5支合唱队担任指挥。还在联大师范学院组织了“唱片音乐欣赏会”,用手摇的留声机,为师生播放贝多芬的第九交响曲,他向大家作讲解。西南联大的课余音乐活动,构成了艰难环境中联大教学的有机组成部分,用丰富的精神财富熏陶了那一批民族的精英和人才。多年以后,还有学生回忆:“我无缘上张清常先生的课,对他的认识和印象,全部来自合唱团的活动和他作曲的三首铭刻在心的校歌。”“合唱团办得这么出色,主要应归功于担任指挥的联大教授张清常先生。他深厚的音乐素养、细腻而高超的指挥艺术,把大家的感情都热烈而和谐地激发出来了。”由于张清常对音乐的热爱和已经具备的音乐素养,闻一多先生和朱自清先生还曾经一度动议,由清华大学保送他到美国学习音乐理论。

二

很多人都不会忘记那个炎热的夏日:1980年7月6日。全国上百万考生满怀雄心走进决定自己命运的考场,不无紧张地翻开那张语文试卷。“读《画蛋》有感”,新奇的作文题,配着言简意赅、寓意深刻的原文,出现在大家眼前。于是围绕着达芬奇画蛋的故事,许许多多考生纵情驰骋自己的才华,展示自己的语文功底,最终收获了决定自己命运的那份录取通知书。同时,全国千百万中学语文老师也都望卷感叹:一个题目能让不同层次学生都各有所写,一篇作文能够基本上反映出学生的语文水平,而且寓教于考,不动声色之间,就把打基础与做大事的关系、不积跬步无以致千里的道理教给了大家。

迄今为止,绝大多数人还不知道,这个影响众多学子命运,也牵动了全国中学语文教学方向的作文题,就出自张清常先生。大家更不知道的是,张先生在八十年代多次出任全国高考语文命题组组长。都说高考是中学教学的指挥棒。那时候,张清常先生如同当年在联大指挥合唱队一样,挥舞着高考试题这根指挥棒,引导着全国的中学语文教学实现拨乱反正。

张清常少年时代就显示出过人的才华,从他学历上三级跳似的经历就可见一斑。但是,天资的聪颖并不意味后天的懈怠。张清常活泼好动的男孩子天性和对音乐的酷爱,没有耽误他在知识天地的纵横驰骋。他广泛阅读各种新旧典籍,博闻强记,广采博取,汗牛充栋的中国传统国学和勃然而兴的新文化,都成为他关注的对象。所读学校优秀的师资和良好的教学环境,也为他提供了丰厚的资源。就这样,在老师们的关心下,经过自己的努力,1934年,北师大国文系毕业生张清常带着优异的成绩走进了清华国文研究院的考场。

上世纪三十年代的清华研究院,是举世瞩目的学术研究场所,四大导师梁启超、王国维、赵元任、陈寅恪创下的名头,加上闻一多、朱自清、吴宓、俞平伯、杨树达、刘文典等等学贯中西的在职教师,清华研究院于全国的学子们,无疑是象牙塔的顶尖、做学问的圣地。门槛之高、考试之难,可想而知。19岁的张清常。能闯得过那高难度的考试关口吗?

多年以后,张先生自己回忆:清华研究院的考试一共三题,一题是古籍片段的翻译;一题是十条古典诗词歌赋,要求指出作者和篇名;还有一个作文题,要求评论乾嘉诸老之学。外行看热闹,内行看门道。懂行的人明白,两个知识题看似简单,其实暗藏杀机:浩如烟海的古籍,无边无际,不靠平时的博闻强记,临时拿书给你,翻都没地方翻。而那个作文题,更是校验真金白银的试金石。乾嘉学派本来就是研究国学经典考据注疏的大家,若是对他们的学问不熟悉,对他们研究的对象不了解,提起笔来都找不到地方落。考生的学问功底、思维能力、文字水平全被这一个作文题给考出来了。张清常靠着扎实的国学根底和广博的知识储备,硬是把这个艰难的关口给闯过来,一举考入了众多学子艳羡的清华研究院。

张清常国学功底厚实,却不是泥古不化的冬烘先生。1937年,从清华研究院毕业,到贵州都匀师范短期工作后,他就由吴宓先生介绍,到了搬迁广西的浙江大学任专职讲师。当时的浙江大学中文系,是“学衡”派的地盘。学衡派是在五四时期,以倡导国粹,反对文学革命为旗帜的文化群体。当时浙江大学文学院院长梅光迪、中文系主任郭秉稣在学衡派中号称“贾母”“王熙凤”。在他们的主持下,浙大的教学全部采取旧文化的一套:内容是经史子集,形式上是文言、竖写、老式圈点。张清常一进浙大,就带进了一股全然不同的清风。他按照北师大、清华等学校老师传授的内容讲,学生作文一律白话加标点,可以横排从左往右写。被称为“给浙大中文系带来了瘟疫”。郭秉稣就直接对他说:“我们不知道你这么年轻,早知道就不请你。”意在把他挤走。由于吴宓先生的力挺,他在浙大教了两年书。直到后来,朱自清知道了此事,干脆直接聘他到西南联大任教,让他跳出了“王熙风”的手心。

朱先生聘任张清常,并不完全是为了他的处境。更多还是出于对他学术水平的了解,对他为人治学态度的欣赏。据他当年的学生回忆,他在西南联大一共开了 13门课:训诂学、古音研究、《广韵》、国语与国音、国语运动史、西方学者的中国音韵学研究、文字学概要、唐宋文、中学国文教材教法、国文教学实习指导、大二国文、音乐歌词、音乐教学。从这些课程的跨度,可以看出他的知识的广博程度;而他承担的这些工作量,又体现了他认真负责的工作态度。他在完成这些教学工作的同时,还担任了师范学院专修科文史地组主任,业余还指挥合唱队、搞音乐讲座。他的所作所为,没有辜负朱自清先生对他的赏识。正因为如此,1946年西南联大解散,北大、清华、南开三校北归复校,张清常到南开大学担任了中文系主任,清华大学和北师大还继续聘请他作兼职教授。

1949年以后,张清常先生继续在南开大学担任中文系主任。1957年,为支援民族地区教育事业的发展,通过由高教部、南开大学、内蒙古大学和张先生本人四方协议的方式,他被借调到内蒙古大学任中文系主任,这一去就是十六年,直到 1973年,南开大学又才用“课题带教学”的方式,把他从内蒙古借调回来。1981年,为适应对外开放培养人才的需要,他调入北京语言学院(今北京语言文化大学)任二系(培养来华留学生)主任。无论在哪个学校,他一如既往,认认真真地教学,踏踏实实做学问。在内蒙古期间,一切都从头开始,为做好中文系各项工作,他不惜牺牲了许多从事学术研究的时间,为祖国培养了大批少数民族优秀人才。到语言学院后,为带出一支高质量的青年教师队伍,搞好对外汉语教学工作,促进中国和各国交往合作,先生倾注了大量的心血,受到师生们的敬重。在出色完成二系工作的同时,先生还担任过学院的许多职务,如职称评定委员会副主任、学术委员会副主任等。高超的学术造诣,勤谨踏实的工作,使他在同事和师生中拥有极高的声望。1989年,先生当之无愧地被评为北京市劳动模范。

三

张清常先生年轻时就选定语言学作为自己的学问方向。当时中国自己的语言学正处于草创初期,赵元任、刘复、黎锦熙、钱玄同、杨树达、罗常培、王力等等这些中国语言学界开宗立派的大师们,或直接,或间接,把张先生引入语言学的殿堂。尽管他把一生都奉献给教育事业,大量的精力和时间用在培养学生、指导青年教师上。但学养所至,他还是在语言学的多个领域以及语文教学、古典文学、音乐研究等等方面留下了丰厚的成果。有学者这样评价张先生的治学特点:方面广,很有深度,多学科相结合,多视角观察处理语言现象,从古到今,左右逢源,厚积薄发,不断开拓,自成一家。沉甸甸的五大本《张清常文集》,就展示了张先生的主要学术成果。

张先生在音韵学方面造诣特别深,著有若干关于上古、中古一直到近代汉语音韵研究的论文。因为他音乐方面的素养,为他提供了音高音调等技术性手段。同时,他对古典文献的熟谙,对各种文学篇章的爱好,使他能直接探讨语音、音乐和文学的关系,研究和教学时能举一反三,广征博引,各种例证信手拈来;探寻问题,穷根寻源,解决了若干关于古代汉语音韵的重要问题。他还长期研究汉语语音史、词汇史,并作出很大贡献,主要著作有《中国上古音乐史论丛》《语言学论文集》(二册)《战国策笺注》等。

从汉语词汇语义的研究出发,张先生仿佛无意间开启了社会语言学的大门,独到而令人瞩目进行了北京胡同研究,为中国社会语言学的研究留下了一个成功典范。先后出版于 1990年和 1997年的张先生的名著《“胡同”及其他》《北京街巷名称史话》立意新颖独到。用先生的话说,就是“以语言为中心,综合社会、历史、地理、文化等等方面,以北京街巷名称为剖析的光焦点”。据先生的哲嗣晓华介绍:先生长期住在北京,街巷名称早就引起了他浓厚的兴趣,看书时对此分外留心,还常到胡同中去搜集资料、向老住户请教。1957年张先生调到内蒙古大学任教后,利用有利条件,深入研究蒙语及其和汉语的关系,就这样逐步为《胡同》一书积累了丰富的资料,形成了鲜明的观点。回京后,他继续研究北京胡同名称的起源及变革。在写作有关论文时,为了核实某个材料,他再三到胡同中考察分析;北京城区的胡同约有 3000条,先生至少跑过一半,为写这部著作,他几乎参考、研究了前人的全部有关书籍。这些书籍提供了颇为详细的资料,然而只有先生一人从语言学的角度回答了各胡同名称的起源与变革的原因。上册出版后即引起轰动,《人民日报》海外版、《光明日报》《北京日报》等七八家报纸和学术刊物进行了积极的报道。卧病在床的著名语言学家吕叔湘先生很快写信祝贺并高度评价了这本书,还指出了书中印错印落的字词。这部著作受到语言学、地名学、文物学等各界专家学者的欢迎和赞扬,普遍认为该书学问精深、功夫巨大、根据充分、材料翔实,是近几年社会科学领域难得的一部佳作;对发掘地名渊源、研究北方少数民族语言及其与汉语的相互借用等,都具有很高的学术价值和指导意义。对普通读者来说,读了也可增长知识,获得极大的乐趣。这部著作出版获中国第二届图书二等奖,并成为赠送外国学者的“国礼”。

四

张先生出生于安顺。但是,他也同安顺另一个杰出人物王若飞一样,幼年时期就离开了安顺。在他后来求学和教学的生涯中,不知是否回到过这座云贵高原腹地的小城。但是,从先生留下的各种文献中,我们还是依稀感受得到张先生与安顺的那份沉淀在内心的联系。无论是报刊上,还是网络里,包括先生自己的著作,只要介绍张先生的文字,“张清常,贵州安顺人”,这八个字,构成了一个固定的词组。我在拜读《张清常文集》时,更是惊奇地发现,先生在为汉语语音的发展变化举例时,是把“贵州安顺 ”作为一个区域方言的代表来作为例证。这在各种汉语语言学著作中并不多见,却又引人遐想:先生对安顺话音的特点记忆何以如此深刻?

北京语言大学教授张清常

1998年 1月 11日,张清常先生辞世而去。张清常先生的逝世,带走了后学们的无尽哀思,留下了他的传世之作和未竟之志,还有无人替补的学术文化空白。时隔一年之后,1999年 1月 6日,《中华读书报》这张对开的大报以两个整版的篇幅,组发了《1998,永远的怀念》专版,用图片配介绍文字的方式,回顾了中国文化界 1998年离开我们的十位大师。张清常先生清癯灵动的身影,与钱钟书、吕叔湘等举世皆知的大家一起,展现在我们眼前。在按语中,编者深情款款地写道:“他们留下的是宝贵的精神财富,带走的是我们无尽的哀思与怀念。让我们永远记住这些名字吧。是他们的勤劳与智慧、他们的博大与无私,他们对知识的勇敢而执着的追求,使我们享受到文化的恩惠,懂得了人生和创造的价值。”“30年、50年、100年以后,那时的年轻人阅读《胡同及其他》,钻研《管锥编》,以《语法修辞讲话》来修正汉语表达的时候,他们仍然会发现这些书是如此之好,那时的读书人仍然会感激这些书的作者并记住他们的名字,但是,那时候的人大概已经想不起这些学者的音容笑貌了。”

不用 30年、50年,仅仅 10年,甚至不到10年,在先生的故乡贵州安顺,有几个人知道张清常?

(作者单位:安顺市委宣传部)