侯仁之(1911-2013)(作者供图/图)

赔书

1949年9月底我父亲侯仁之留英归来,回到燕京大学教书。不多久便怀着激动的心情,前往清华大学新林院8号小楼,看望久仰的梁思成教授和夫人林徽因教授。应该说,首先是从林徽因先生那里,父亲听到了他们两位共同的“心声”——那还是父亲在燕京大学读本科的时候,每个学期学校总要举办几次“大学讲演”,主讲人大都是从校外请来的知名学者,学生们可以自由参加。大约是1934年秋天的一次大学讲演,林徽因先生主讲中国古塔的建筑艺术,父亲慕名前往。可是再也没想到,这一次精彩的讲座,却开启了他对古典建筑艺术的感知。

大学毕业后,父亲作为顾颉刚教授的助教,协助开设《古迹古物调查实习》一课。当时父亲正热衷于探索北平这座文化古城的起源和变迁,已经感觉到单凭文献记载是不行的,需要实地考察,特别是实迹的印证。因此他经常只身跋涉于荒郊野外。随后父亲为调查实习班编辑一册小书《故都胜迹辑略》,在前记中写道:北平为辽金元明清五代建都之地,史迹最富,虽一砖一瓦之细,亦多渲染鲜明浓厚之历史色彩。

1941年12月父亲因抗日被捕,出狱后缓刑期间,将狱中腹稿《北京都市地理》移记纸端。抗战胜利后,父亲留英三年,完成论文《北平历史地理》。

听林徽因先生的讲演之后十五年,父亲终于有机会拜访梁、林两位先生。亲炙教益,这是第一次。父亲后来回忆时说,徽因先生在家中也像在讲台上那样才思纵横,侃侃而谈,可是思成先生看上去却显得格外诚挚而凝静。父亲印象深刻的是思成先生问他的第一个问题:“你研究历史地理能为北京城作什么?”实际上也正是这第一次会面,促成父亲走上一条业务探索的新路,也就是运用历史地理学的专业知识为城市规划建设服务的道路。

清华燕京两校毗邻,父亲骑着从英国带回来的三枪牌自行车去清华园,梁先生的车子往返清华和市政府也过燕京,时相过从。父亲1950年1月2日的日记中只有两行字:

10点梁思成先生来电,约4:30见。

谈爱丁堡城 中国历代都市设计 “人民首都”

——看来“人民首都”已经成为他们谈话中使用的专有名词了。

这个时期,梁、林两位先生正在带领清华大学营建系近十位教师组成的设计小组投入国徽的设计。父亲亲眼看到他们是怎样在家里工作的:进到房间环顾四壁,一条又一条灰布的条幅从屋顶垂下来,正是一幅幅在构思中勾画的国徽草样,在满墙壁条幅的围绕中的是病榻。林先生患肺结核病多年,伴有吐血,梁先生也时有抱病在床。设计小组就在家中夜以继日地讨论修改图案,1950年6月全国政协国徽方案审查组评选时,梁、林两位先生都病倒了,由设计小组成员兼任秘书的朱畅中代表出席。最后由梁、林两位主持的清华大学设计方案中选,1950年9月20日国徽图案正式颁布。

不仅是国徽设计,林徽因先生还付出了很多心血挽救濒于失传的景泰蓝工艺和设计。为了解决一个与设计有关的问题,她想参考一本英文写的关于印度艺术的书(E.B.Havell著Indian Architecture:Its Psychology & History)。清华大学没有,要父亲到燕京大学图书馆找。父亲借到了,为她送去,她高兴得不得了,躺在病床上,滔滔不绝地给父亲讲历史上中外艺术交流的情况。后来林先生搬家,这本书找不见了,父亲向燕大图书馆说明情况,图书馆负责人听完申述后,只说了一个字:“赔!”这位负责人正是梁启超次女、梁思成的妹妹——著名图书馆学家梁思庄。父亲按原价的三倍赔付了,这事当然没有让林先生知道。

侯仁之反对拆除北京城墙的发言草稿。(资料图/图)

《北京的地理背景》演讲记录稿,1950年。(资料图/图)

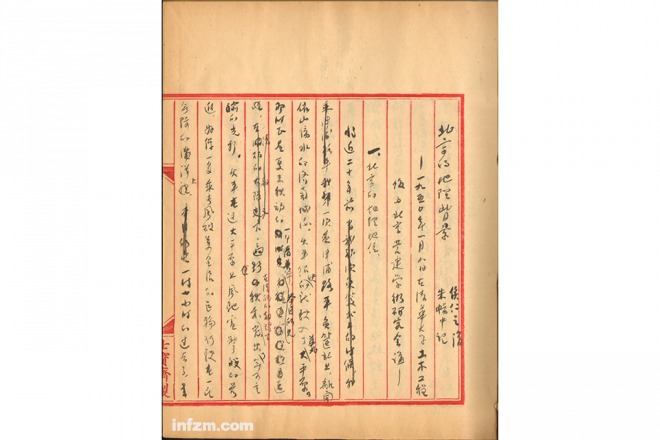

“北京的地理背景”

1950年1月8日,梁思成教授约父亲在清华大学土木工程馆为北京营建学术研究会讲“北京的地理背景”,朱畅中记录。之后父亲在一册宣纸本上根据记录稿用毛笔边缮写边修改。当我翻看着保留至今的这几册宣纸墨迹文稿时,觉得出国三年刚回来的父亲似乎是有意重拾久已养成的写作习惯,夜深人静,搁置了三年多的宣纸稿本铺摊开来,俯案提笔,墨香扑面,文思涌动。

几天后,父亲在购得的《金陵古迹图考》一书的扉页上有这样的记述:

一九五零年元月十四日

是日下午二时先到市府建设局企划处看碧云寺水道图,又到北海公园独步上琼岛善因殿,俯瞰宫城三海,久不能去。居京近二十载,独上此山第一次也。下山又步行至神武门,看故宫博物院售书处后,乘公共汽车至东安市场,以三千元得此,合小米约三斤半。晚至青年会演讲“北京都市设计的演变”。

独上琼岛俯瞰宫城三海,久不能去。对“人民首都”的憧憬跃然于眼前。然而古老的北京将面临着什么样重大改变是无人料及的。

1950年1月“北京都市计划委员会”正式成立。据1950年4月30日人民日报载,中央人民政府政务院三十次会议通过任命,北京市都市计划委员会主任委员聂荣臻,副主任委员张友渔、梁思成,委员二十九人。梁先生正是承担这项艰巨任务最孚众望的人选,城市规划专家陈占祥担任委员会总规划师兼企划处处长。梁先生推荐父亲作为委员之一,便于向建筑学家和城市规划学家提供有关北京城市建设的历史地理情况。父亲为都市计划委员会开展兼职研究的第一项任务,就是研究首都新定文教区的地理特点及其开发利用的条件。父亲感到学有所用,十分兴奋。

1950年秋学期,梁思成教授在清华大学营建系开创“市镇概论”系列讲座,面向从事城镇规划和营建的工作者。约父亲到营建系兼课,开授一门有关城市历史地理的新课《市镇地理基础》。其目的是为建筑系特别是有志于城市规划专业的同学,提供一些关于城市的起源和发展,城址的选择和迁移,以及城市建设中有关地理环境上诸多问题的初步介绍。为了避免过多抽象的原则性描述,父亲考虑选择我国历史上一些名城,解剖这些名城的城市建设,特别是以北京城的城市规划建设为例,作具体说明。当9月《市镇地理基础》一开课,便引起了同学们的极大兴趣。

10月22日,按照梁思成教授的安排,父亲以“海淀附近的历史地理”为题,为清华大学营建系师生作汇报,林徽因教授也抱病前来。梁先生建议父亲在进一步加工后,为都市计划委员会的工作人员再讲一遍。于是,11月22日父亲便以同样标题向都市计划委员会报告,之后又提交了研究成果的书面报告:“北京海淀附近的地形水道与聚落——首都都市计划中新定文化教育区的地理条件和它的发展过程”,发表在1951年6月出版的《地理学报》。

父亲接受开设《市镇地理基础》课程和研究北京海淀附近的地形水道与聚落这两项工作时深感鼓舞,因为这是在实现他所追求的“学以致用”理想,也反映了一个新时代的来临。这两项任务正是“异曲同工”,因为课堂上讲授的也正是实际工作中需要的。

在都市计划委员会的工作中,父亲又切身感觉到,为了使建筑学家和规划工作者更易于了解北京历代城址变迁,最好是利用历史地图的形式加以展示,为了进行这项工作,首先需要有一位专职的绘图员。父亲认为这项工作既有科学意义又有应用价值,便考虑向中国科学院申请资助,并希望思成教授予以推荐。当父亲向梁先生报告这一设想时,立刻得到了他热情的支持。1951年5月18日梁思成教授以清华大学营建学系主任和都市计划委员会副主任委员的双重名义亲笔写了推荐信。在这封致中国科学院负责同志信中,梁先生充分说明了父亲从事研究的学科性质以及《市镇地理基础》一课的教学效果,又举例阐述了图集编绘的重要意义和要求,恳请批准补助。

“以地图说明历史地理”这个设想获得的推动力首先来自梁思成先生。父亲深感思成先生知我之深,期待之殷。母亲看了信,又十分欣赏那清秀的字迹,竟自连同思成先生的签名和图章,照样临摹了一份,珍藏起来。12天之后,中国科学院复函,同意资助。然而相继而来的思想改造运动和高等学校的院系调整,完全打断了图集的编绘工作。

1972年1月9日梁思成先生逝世,终年七十一岁。当时父亲从江西省鲤鱼洲干校返回学校四个月,父亲决心立即转化为行动,白天上班时间绘制地热科研组怀来考察的图表,晚上十点后撰写《北京的历史地理》。从家中留存的手稿和图纸中,我捡出:

《北京的历史地理》纲目,首页稿纸的右上角注:1972年1月17日夜11点30。

手绘涿水流域图,图纸右下角注:1972年1月27日晨2时。

手绘漯水流域图,图纸右下角注:1972年1月28日晨零时。

《北京的历史地理》第一章的初稿37页,手绘附表4张图8幅。标注日期是1972年5月18日(后来因有其他任务,写作在第二章中断。)

从1973年3月到8月,工作开展顺利:利用规划局地质地形勘测处地下钻孔资料和大比例尺地图并结合文献记录,复原了西长安街至宣武门和平门地区不同年代被埋藏的河湖水系,然后开始对东长安街至崇文门的古河道的勘测。几个月的成果为地质勘探提供必要的参考,也结合了地质地理基础研究。7月9日北京城区古河道分布图完成。8月8日在规划局勘测处,父亲作了关于编制北京城区古河道(包括河湖沟坑)分布图的汇报。

直到1979年6月父亲得到平反,才有可能组织力量把中断了十多年、历经周折的“北京历史地图集”的绘制工作重新提到日程上来。又经过了八年的努力,终于在1987年《北京历史地图集》第一集出版了。父亲抱憾不已的是,思成先生早已离开了人世。

关于北京城墙存废问题的讨论

1950年2月,梁思成和陈占祥向新政府进言,联名提交《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》,即著名的“梁陈方案”。这份规划方案主张保护北京几百年历史遗留的文物古迹,在西郊三里河另辟中央人民政府行政中心,疏散旧城密集的人口,保留传统的古城格局和风貌。旨意于既可保护历史名城,又可与首都即将开始的大规模建设相衔接。然而“梁陈方案”的提出引发了轩然大波。在数次交锋后,“梁陈方案”被否决,苏联专家的方案得到最高层领导认可,在北京旧城的基础上进行扩建是最终的决定。当这一决策加速推行的时候,市政建设中北京城墙存废的问题被提到议事日程上来。

1950年5月7日,病中的梁思成先生在《新建设》发表了《关于北京城墙存废问题的讨论》一文。为保全北京城墙,提出了改造旧城墙的一种设想:把宽阔的城墙顶部开辟为登高游憩的地方,同时把墙外的护城河加以修砌,注以清流,两岸进行绿化,这样就无异于在北京旧城的周围,形成一个具有极大特色的环城公园,犹如一条美丽的项链,璀璨有光。梁思成先生这样饱含深情地呐喊:这环绕北京的城墙:从艺术的观点看来,是一件气魄雄伟精神壮丽的杰作,它的朴质无华的结构,单纯壮硕的体形,反映出为解决某种的需要经由劳动血汗、劳动的精神与实力、人民集体所成功的技术上的创造。它不只是一堆平凡叠积的砖堆,它是大胆的建筑纪念物,磊拓嵯峨意味浓厚的艺术创造!

针对“梁陈方案”和北京城墙存废问题,接连两次大申辩使梁思成的健康状况恶化,但是他全然不顾,仍然执意去阐述自己的设想。1951年4月15日,梁思成先生在《新观察》上,发表了《北京——都市计划的无比杰作》。再次指出在市政建设高潮的前夕,保护北京城这伟大的杰作是每一个热爱中国人民首都的人所关切的问题。虽然文章只有梁先生署名,但是在“跋”中,梁先生说明在实际写作中,是同林徽因分工合作,有若干部分还偏劳了她。所以这篇文章应看是他们两人共同的作品。文中两节在写作时,梁先生不耻下问,采纳意见,并注明资料来自父亲在清华的讲演“北京的地理背景”和著作《北平金水河考》。这样的品质令父亲深感钦佩。

《中国青年》五月、六月(65-66期)刊登了我父亲的文章《北京是一座伟大美丽的城——人民首都巡礼》。父亲在文中明确地表达了他支持梁思成反对拆除北京城的城墙的意见和对南北中轴线的评价:“最重要的还不是北京城的城墙,而是在这古老的城墙之内所保存着的历史上所曾经创造过的最完整、最统一的‘都市计划’……其中最重要的是那条几乎是纵贯全城的中心线。这条中心线从外城正中的永定门起,经由正阳门、中华门、天安门、端门、午门,穿行故宫的中心,然后出神武门,越过景山中街,经地安门以止于鼓楼和钟楼,全程将近八公里,为人类历史上任何都市所未曾有。”

据《胡蛮记新中国美术活动》一书:1953年8月26日人代会,发言代表提出拆城墙问题,电车工人、钢铁工人和高等学校学生等都主张拆。梁思成、林徽因和侯仁之教授等不主张拆。胡也倾向于拆。

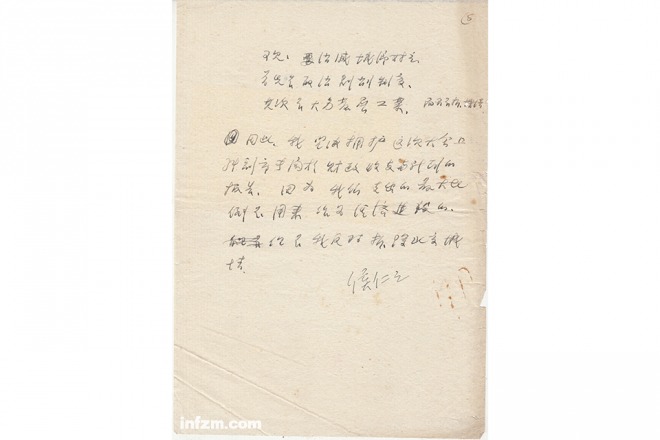

我从收集到的资料看,这应是1954年8月北京市第一届人民代表大会第一次会议期间。父亲当选北京市第一届人民代表大会代表,在会上就北京城墙的存废问题,提出了一些个人的看法。他在发言草稿中写道:

今日上午最后两位代表发言提出了关于拆除北京城墙的意见,我对这个意见有一点不同的看法,提出来供各位代表参考。

第一,我承认北京城墙是封建时代的遗物,当初完全是为了保护封建统治头子而建立的。但是我们不能把北京的城墙本身也认为是封建的,不但如此,而且我们还应该认为:北京城墙本身就是劳动人民血汗的结晶。

北京市都市计划委员会副主任梁思成先生曾作过一个计算:

北京城墙砖石灰土计重:11,000,000吨,如果以20节(每节18吨)的列车,日拉一次:需时83年

我的意见并不是说拆城的工程浩大,因此不赞成拆它。

我的意见是请各位代表想一想:建城之初并无火车,这是劳动人民一筐土、一担石,用双手双脚建筑起来的,是劳动人民无数血汗所灌注的!

封建统治者不爱惜劳动人民的血汗,难道我们不爱惜自己的血汗么?难道劳动人民自己还不爱惜自己的血汗么?

我们从书本上、文字上去认识历史上劳动人民所付出的血汗,是不够的。

我们必须通过历史上所遗留下来的具体建筑物去认识劳动人民所付出的血汗!

我们的北京城有一个封建时代所建造的城墙,我们的全中国也有一个封建时代所建造的城墙——万里长城!

我们为什么不要去拆掉万里长城呢?——那是劳动人民血汗的结晶,不只是因为它不妨碍交通。

我们应以同样的认识去看北京城的城墙。

第二,我虽然不是学建筑的,也不懂得建筑艺术,但是北京城墙有它在建筑艺术上的价值。这是稍稍留心古代建筑的人都会知道的。

有一个专门研究中国美术史的喜仁龙,看上了北京城,写了一本几百页的大书,叫做《北京的城墙与城门》,盛赞北京城墙城门的建筑艺术。我奇怪的是我们为什么不能认识自己的东西。这是不是毛主席在“改造我们的学习”中所说的“数典忘祖”呢?

据说苏联的斯摩稜斯克城有一个7公里长的城墙,坏了还要好好去修复,称之为“苏维埃的项链”。难道我们长达40公里的北京城墙,不可以称为我们伟大祖国的项链么?

第三,我承认北京城墙在今天对于北京都市的发展是有一定的障碍作用的,但这并不是不可克服的。

它原来的意义、保护作用不存在了,但是我们可以赋予它以新的名义、新的生命!

例如,在城墙上多打门洞,解决交通的问题,然后把城墙和护城河作为全体,来修建一个环城大公园。城河里荡漾着满河的清水,城墙上可以登高眺望。那时,不是人人要逃开城根居住,反而使要抢着到城根去住了!

如何合理的接受旧的文物而去加以改造,是我们这个古老国家的一个重要的任务,而不要以粗暴的态度去对待我们的历史遗产。

第四,最后,华(南圭)老先生在他的书面意见上说:“拆去八十里之大墙,即是打破城乡对立之初步。”

我很不同意这样的说法。

打破城乡对立,不靠拆城墙。

可见,要消灭城乡对立,首先是取消剥削制度,其次是大力发展工业,而不是拆城墙。

因此,我坚决拥护这次大会上张(友渔)副市长关于财政收支与计划的报告,因为我们支出的最大比例是用来作为经济建设的,但是我反对拆除北京城墙。

1954年在得知东四牌楼、西四牌楼即将被拆除,一位从事文物古迹研究的专家发起给上级领导写信呼吁保存两座牌楼,征得父亲在内的六人签名。信递交上去后,没有答复。1954年12月东四、西四牌楼被拆除了。后来北京都市计划委员会撤销,1955年另行成立城市规划委员会,父亲已不在任内。