冯契(原名冯宝麐)和我是在昆明认识。大约是在一九四四年的秋天,我在昆明私立天祥中学教书时,他也在天祥中学教书。当时,我教高二的文学概论,他教高二的国文。高二的学生很喜欢他,佩服他,时常在我面前提到他。有一个叫张国士的学生和他很接近,时常到他那里借阅俄国文学作品,这个学生和我也很接近。我在昆明时的一些朋友如王逊、欧阳琛、章煜然、胡正谒和他很熟悉,也时常谈到他。王逊和章煜然是学哲学的,和他是清华大学的同学。欧阳琛那时在清华大学历史系当研究生,他在清华大学哲学系当研究生,同住在一个宿舍里。胡正谒在北大法律系毕业后留在西南联大当助教。从这些人的谈话中,我知道他考入清华大学时是“状元”(第一名),在学校里书读得很好。抗日战争之后去过延安,在我离昆明去河南洛阳后回昆明复学。他虽然学的是哲学,但对文学很爱好,会写文章,尤其是短文写得很尖锐,泼辣,胡正谒就非常佩服他所写的短文。(胡正谒、欧阳琛现均在江西师范学院)

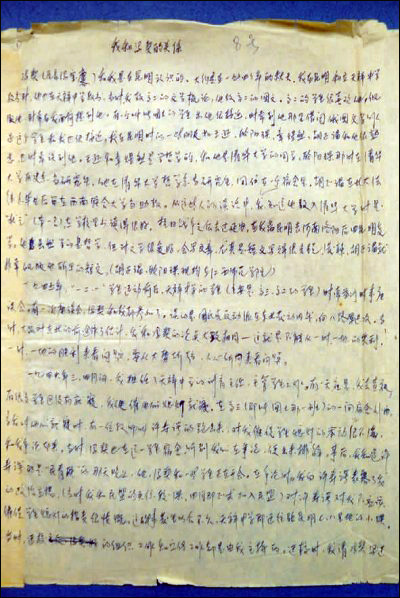

程应鏐先生手书《我和冯契的关系》抄本原件

一九四五年,“一二·一”学生运动前后,天祥中学的学生(主要是高三、高二的学生)时常举行时事座谈会。有一次座谈会,冯契和我都参加了。谈的是国民党反动派在东北发动内战,向八路军进攻。当时,大家对东北的前途作了估计,我和冯契的论点大致相同——这就是不能从一时、一地的失利,一时、一地的胜利来看问题,要从大势所趋,人心所向来看问题。

一九四六年三、四月间,我担任了天祥中学的训育主任,主管学生工作。有一天夜里,我去查夜,有很多学生还没有就寝,我便催他们熄灯就寝。在高三(即张国士那一班)的一间宿舍外面,当我叫他们就寝时,有一位教师叫许寿谔的跑出来,对我催促学生熄灯的举动很不满,和我争论起来。当时,冯契也在这一学生宿舍,听到我们在争论,便出来排解。事后,我知道许寿谔是“民青联”的,那天晚上,他、冯契和一些学生正在开会。在争论时,我向许寿谔暴露了我的政治立场(当时我和民盟的关系较深,四月即正式加入民盟),对许寿谔对我不应该催促学生熄灯的指责很愤概。这件事发生以后不久,天祥中学即迁往距昆明七、八里地的小坝。当时,迁校的组织工作和宣传工作都是由我主持的,返校时,我请冯契写过一首迁校的歌词,以后即作为这个学校的校歌。迁校之后,冯契好像就不在这个学校教书了。我记得这时他和赵芳茵结婚,我曾去过他的新居一次。当天祥中学欢送毕业同学(即张国士那一班) 时,开过一次晚会。他曾来小坝参加晚会返回。我和他有过一次长谈。这次谈话,他谈到在延安鲁艺(鲁迅艺术学院)时认识天蓝(原名王名衡,是我在燕京大学的同学)。抗战初期,天蓝曾写过一首长诗《队长骑马而去了》,曾经传诵一时。我们对这首长诗作了一些评论。我谈到从山西到延安时,正碰上天蓝从前线到延安,那时,他还有一些思想问题,用英文写日记,依然落落寡合。

后来,我就离开昆明,他什么时候离开昆明的,我不知道,也没有问过他。一九四七年,我来上海,那时我们的一个朋友汤德明(中共党员。在昆明由于欧阳琛的介绍,我认识他。他在昆明和冯契已很熟识)编《时与文》周刊。汤德明时常约我为《时与文》写文章,他告诉我冯契也常有文章在《时与文》发表。那时,我写文章用笔名流金。冯契当时的名字为冯宝麐,冯契是解放后用的。当时是否即用此名发表文章,我不记得。

在上海我和冯契有来往大约是在一九四八年的冬天,我知道他住在同济大学的宿舍,我去同济大学在四川路的宿舍看过他。后来,他搬到礼查饭店(也是同济的宿舍),我也去那里找过他。那时,他在同济大学教书。在这以前,我参加了大教联和大教联的一些集会,在一些宣言上签过名(如反饥饿反迫害,反美扶日等),在我的记忆中,那时候冯契似乎是沉默的。

解放前数日,大教联在上海八仙桥青年会曾有过一次集会,人数较多,约三四十人(过去开会,不过十多人或廿人),冯契也来了。这是我在上海第一次看到他参加这样的社会活动。这一次汤德明也来了。

解放之后,冯契在高教联工作,是比较活跃的。我当时主要是在上海民盟市支部临工委工作。在高教联召开的一些会议中,我和冯契时常见面。

由于我的关系,他为《展望周刊》写过一些文章,也是由于我的关系,他在私立上海法政学院暑期学校讲过哲学。这个学校距我家甚近(当时我住在绍兴路静村四号),我常约他来我家吃饭。这时,和我最为接近的人有汤德明、郭森麒。郭森麒解放前夕住在我家里,解放后汤德明又在我[家]住了一个时期。汤与郭都是冯契的朋友。当冯契在高教联工作时,我曾向冯契谈过希望他多找一些民盟的人去开会,觉得他们有意见。当时,孙大雨、陈仁炳都表示过高教联“搞宗派”,流露过不满。

解放之后,由于汤德明和冯契的介绍,我参加了教协。教协在高教联是核心。光华大学的陈青士、王惠稼是通过我(由曹未风的决定)参加[的]。教协存在的时间很短。教育工会成立之后,冯契担任文教部长,我和郭森麒则代表教育工会出席上海在一九五〇年二月召开的工代大会。这时,教育工会的会议很多,我和冯契常常在这些会议中见面。

一九四九年九月,我去高桥中学当校长,要请一批教员。当时联大同学通过冯契(或郭森麒)介绍过几个去高桥工作,我记得为教育局(当时称军管会中教处)批准的有巫宁慧、王家栋。冯契还介绍了清华大学毕业的邓广誉,也批准了,但邓广誉没有来。

冯契后来(五〇年)被选为上海市人民代表,我曾请他去高桥中学传达过人代会的决议,也请他去高桥为教职员讲过哲学。

一九五〇年暑假,上海教育工会组织过高教界一部分人去北京参观,我参加了。冯契、刘佛年也参加了。他们二人一方面是参观团的成员,一方面还代表教育工会去北京参加全国教育工会的会议。我在北京随参观团去过一次教育部,参加了由教育部召开的座谈会。这次座谈会,马叙伦讲了话,但内容已不能追忆。其他时间,我都是个人活动。因为高桥中学工作,我一个人先回上海,冯契和刘佛年在归途中还去山东济南参观过。我记得在离上海时,我和冯、刘曾去找过杭苇(当时上海教育局副局长),请杭写介绍信给山东文教局,我也是准备去山东参观的。

冯契的妻子的大姐(赵常茵?)在上海私立正中女中当校长,解放之前,冯契在这个学校教过书,解放时,冯契好像也在这个学校住过。李宗蕖之去正中女中教书,就是冯契介绍的。李宗蕖在这个学校教过两年书,至五一年秋才去高桥教书的。

解放之后,冯契在未去华东师大之前(那时师大还未成立),在几个学校(大专)担任政治课教授。我在光华教的也是政治课。我记得他曾约我去纺织学院做过一次专题演讲。一九五一年上半年,我在光华上课常常下课后到他家里,有时就在他家吃中饭。那时,他住在吴淞路附近的一所公寓里,距光华是较近的。

我的一位朋友叫熊德基的,在福建工作(先在厦门大学当教务长,后在福建师范学院当副教务长。现在中国社科院历史研究所当副所长,中共党员)。一年中,或去北京开会,或来上海开会,我们总可以见面。他对冯契是很佩服的。当冯契住在淮海中路一公寓时,我同他一道去过冯契家里。他们谈哲学,谈文学都是很投机的。当时,我对搞学校行政工作已经不发生兴趣,想回高等学校教书。冯契的看法是,我们这批人在学术上是承先启下的,老一辈的年纪大了,新的东西学不进去,而年轻一辈的历史文化知识又比较缺乏,我们应当努力。他这一看法我是同意的。我当时认为搞行政工作和作学问是矛盾的。我很羡慕他虽然在师大作系主任,但能摆脱事务性的工作,仍能读书写作。

他在去师大之前,有一个时期想写电影剧本。大约是在五一年,史瑞芬的先进事迹在上海报纸上发表以后,他对这位先进人物很有兴趣,曾去过史瑞芬教书的地方(江苏某处)作调查访问。后来写成了一个电影剧本,我看过这个剧本的初稿,后来这个剧本似未发表。

当我在高桥中学工作的最后两年,有时因事在上海不得回去,便去他家里聊天,住在他那里。(淮海中路靠近天平路的一所公寓)

一九五四年夏,我来师专工作,他那时已搬到师大的宿舍去了。我和他的来往,不如过去那么多,但往往也能在一些会议上见面(如听报告)。暑假寒假也曾相互探望。一九五六年我记得他写过一些短文,有一次去高教部开会,我和他在一起碰到汤德明,汤半开玩笑的要我向他学习,说我也应该写文章了。

一九五七年上半年,我请他来第一师范学院历史系为教师讲过一次哲学。

一九五二年或五三年冬,上海人民广播电台约我去讲过一次“一二·九”运动,事后我知道是他介绍的。一九五五年,上海人民出版社派人来师专约我写有关中国哲学史方面的小册子,我说我在这方面是外行,他认为我这样说是谦虚,他说是冯契介绍他来的。

在师专工作时期,我对师专的领导不满,曾在他家里发过牢骚,他当时对我有所批评,认为我不能这样“左也不是,右也不是;在中学作行政工作,不满意,调到高等学校来,又不满意。”

一九五七年以前,在我和他接近的七、八年间,我知道他比较接近的人为汤德明、郭森麒、刘佛年、陈旭麓。我去师大看他时,他也往往邀了陈旭麓、刘佛年来他家,或去他们家里。一九五七年春,我和他曾经约好去苏州玩一次,当时是准备刘、陈以及他和我四人同去的,后来他来信,说有事不能去,便作罢了。

一九五七年反右斗争之后,我和冯契的来往即断。六一年我看到郭森麒,曾问过他的消息。郭告诉我他在五八年也受到批判。六二年市政协在人委大礼堂组织过一次传达广州会议的报告会,我在开会时碰到过他,只匆匆作了问候。那时,我的心情是羞见故人,特别是在那么大规模的听报告的场合。

解放之后,他去过几次北京。从他的谈话中,我知道他和何其芳是很熟识的。我记得他曾几次谈到何其芳。

在《上海教育》创刊时,冯契是编委,他曾问过我愿不愿意写有关教育的文章,可以送到这个刊物去发表。

有关他的议论,除上所写,我还记得有几条:1,他认为在解放前,作“浪子”是对的,解放后还要做“浪子”就不对了,为了说明他这一论点,他写过一篇文章在《展望周刊》

上发表。2,对于金岳霖,他是比较佩服。3,对历史文化知识,他是很重视的;他认为不重视千百年来所积累起来的文化知识是不对的。我们在谈话中,常常讥笑在我们看来是海派的一些作家。4,五二年评薪时他在我面前有过一些议论,他认为在师大把束世徵评低了,对于这样的老教授可以评得高一些。

一九六八年八月六日

(本文为作者在“文革”中所写的交代)

附:

流金师《我和冯契的关系》书后

虞云国

今年是先师程应鏐先生(笔名流金)百年诞辰,从他藏札里选出《我和冯契的关系》(下称《关系》)特予刊布,以为纪念。这篇遗文原为编序“8号”《“文革”交代》,原稿共7页,并非流金师手稿;经家属辨认,也不是师母李宗蕖先生代为誊抄的。据落款1968年8月6日,当时“文革”进入所谓“清理阶级队伍”时期,流金师正处于被“审查”状态。合理的推断是,他接受华东师大专案组前来外调冯契材料,写下了这份“交代”,原件在外调者取走前由上海师院专案人员抄录副本留档备查。这次刊发,仅删去了可能影响不同学派当今传人关系的一句话,其他只字未改,也足见即便在那样恶劣的环境下,流金师仍坚守实事求是的客观态度。我的这篇《书后》,一是补充《关系》已述内容的相关史事,二是追记两位海上学人在《关系》之后的后续交谊。

程应鏐早年在燕京大学留影

流金师与冯契同在1935年负笈北上,冯契考入清华大学哲学系,流金师入学燕京大学历史系,前者师从于冯友兰、金岳霖等大家,后者受业于顾颉刚、洪业等名师,为各自以后的学术之路奠定了初基。这年岁末,“一二·九”运动爆发,两人同为爱国的热血青年,都是运动骨干,那时就已订交。据尚丁回忆:

他是“一二·九”运动中的活跃分子,与姚依林、黄华、陈翰伯、刘佛年、冯契等同学,并肩战斗在北平街头。“一二·九”运动中的积极分子,都是关心政治、以天下为己任而学业成绩优异的学生。(《遗札三复待春归——缅怀程应镠教授》)

而流金师在燕大的同窗契友周游等在这场运动中也与冯契结识,周游在1949年后出任《北京日报》首任总编辑,后又长期主张北京出版社。与此同时,流金师与冯契在清华哲学系的同学陈其五也相识其时。1985年岁末,流金师为大学生作“一二·九”运动的演讲,讲稿上有这么一段,虽未明言为谁,实即指陈其五:

在一二·九运动中,读书和救国,孰先孰后,是有过争论的。我有一位朋友是学哲学的,当时,他是一个好学生,清华大学文学院院长冯友兰教授很欣赏他,打算等他一毕业就送他到德国去,因为当时清华大学和德国交换学生。一二·九运动中,他是个积极分子,这位老师很伤心,要他在读书与救国两者当中作选择。显然,这位教师是把这两者看作是不能相容的。

再说回流金师与冯契的关系。卢沟桥的炮声炸断了这对学人的求学之路。在民族危亡之秋,他们的选择不谋而合:都辗转投身敌后参加抗日活动,也都到过延安。而后,流金师在1938年,冯契在次年,先后到西南联大复学,分别在1940年与1941年毕业。毕业以后,流金师再次奔赴河南正面战场,冯契进入清华研究院做了金岳霖的研究生。1944年,两人同入云南大学执教,并都在私立天祥中学任职。据流金师1968年7月31日“交代”,他在1945年“搬到天祥中学的宿舍去住”,“和这个学校的关系也较深”。在天祥中学,流金师与冯契教过共同的学生。《关系》说冯契教国文,而流金师在1980年代一次关于师范教育的讲话里,还说“冯契教英文”,自己则“教国文、教历史、教体育”。有意思的是,他们在大学时代,同时加入过北方“左联”,直至1940年代晚期仍都在从事文学创作。

1946年,流金师以追随闻一多支持学生斗争而列入黑名单,被迫逃亡。次年初辗转进入上海高教界,当年即由孙大雨与戴望舒之介参加了“大教联”(全称“上海大学教授联谊会”)。尚丁在缅怀流金师时说:“‘大教联’是党领导的进步组织。当时,他才三十出头,是‘大教联’中最活跃的教授之一。”而冯契上年已执教同济大学,两人仅以沪上刊物而有所交集。在《关系》里,流金师述及他俩在鼎革前夜再次把晤沪渎,这在他1968年6月21日“交代”里也有述及,可为补充:

我参加过的还有两次集会,一次是欢迎吴晗的,在麦伦中学举行。一次是欢迎周建人的,开会是在青年会九楼。……后一次集会到的人数较多。这时,我的一些同辈的朋友如汤德明、冯契、郭森麒等都加入了大教联。后来,我知道他们早已加入教协。我在解放之初,由于他们的关系,也加入了教协。

冯契约在1948年底加入“教协”(全称“上海市教师协会”)。据《教育大辞典·中国近代主要教育社团一览表》,“教协”是“1948年冬由上海小教联、中教联、大教联及许多教育团体共同组织成立”的,应是受中共影响的外围组织。据流金师《回忆大教联片断》里说:

不是在师专教书,不是和大雨、望舒两位先生一同支持学生的斗争,我大概得和汤德明、冯契、郭森麒一样,到1949年解放之前才能入会的。汤德明是中共党员,是我在西南联大的同学,解放前不久,加入过民盟,当时是“教协”的核心人物。森麒解放后不久入了党。冯契也在五十年代中再度献身于共产主义的壮丽事业,成为中共党员。

1950年代中前期,流金师与冯契的往还日渐频繁,这从《关系》也能得到印证。流金师现仍存有始自1956年(农历丙申年)3月的《丙申日记》,还可进一步细节化。据这年10月1日日记说,“晨五时即起。六时去人民广场观礼,遇到许多熟人。冯契甚消瘦。”流金师或是以民盟市委委员兼民盟高校工作委员会副主委的身份受邀的,他在诸多熟人中只记冯契,显然很关切老友的身体。两月以后,12月1日,他“去华东师大,看冯契不遇。在陈旭麓家聊天”,应是专访冯契未遇,才去陈旭麓家的。6日,仅过五天,他再“去华东师大。在旭麓家吃饭,冯契亦在。晚八时返家”。冯契、刘佛年与陈旭麓在“文革”初期被造反派诬为华东师大的“三家村”,经常一起喝酒聊天,陈旭麓招待流金师,自然会叫上共同的友人冯契,三人相谈甚欢。同月15日,在上海市教工第二次代表大会开幕式上,流金师再“晤冯契”。仍据《丙申日记》,次年4月8日,流金师“给冯契、吴泽信”,15日“得冯契信”。26日,流金师特忙,同日接待三位名人:“晤冯至。下午邀冯契讲演。从文先生来。”可以推测,此前他与冯契双方通函,应即商议来师院讲演事宜。5月3日,流金师“收到冯契告去北京的信”。据蔡仲德《冯友兰先生年谱初编》,冯契应是参加由中科院哲学所、北大中哲史教研室与人大哲学史教研室在北京大学联合召开的中国哲学史工作会议。孰料两个月后,流金师即划为“右派”,自觉中断了包括冯契在内所有师友的交往。直到时隔五年,才有《关系》说及公众场合的那次邂逅。

补充完“交代”所述1968年前两人的交往,就应转入他们的后续友谊。

1971年起,“文革”狂热期已过,流金师恢复与老友徐中玉往来,自然关切地从他那里探询冯契的遭遇。这年8月2日家信里,他几乎第一时间向夫人通报了冯契的近况:“冯契的问题还没有解决,最近调到资料室去了,搞一些翻译。我看这也很好,他做这个,还是很适宜的。”

1972年7月,原华东师大、上海师院、上海体院、上海教育学院与上海半工半读师范学院五校合并为上海师范大学,友人开始兼为同事。流金师现存《“文革”日记》7月3日记曰:“雨。去师大参加历史系合并会。访中玉、冯契。冯契已近十年不见矣,颇苍老。五七年初,曾去过他家,至今也十二年了。”徐中玉先生与流金师既是旧交挚友,1957年又同蹈“阳谋”,不存在“羞见故人”之心,故仍保持来往,但与冯契却是“反右”与“文革”后重续故交,所以不无恋旧地忆起丁酉年最后造访冯家的往事与1962年那次招呼式的匆匆一面。

五校合并以后,两人完全恢复了以前那种熟稔的关系。在流金师藏札里,有熊德基1972年7月15日来函说:

董易我不熟,经打听,现仍在文学研究所(和我所在一起,地点是“北京市建国门内大街5号”),据说,他没有什么问题,现在是在档“专案”,闻亦垂垂老矣。烦转告冯契。

据此可以推断,7月3日两人再晤时,肯定聊到共同的友人熊德基,冯契即托流金师通过熊德基打听其当年文友董易的命运。而流金师随即驰翰致问,熊德基也忠人之托,仅一周左右就将董易现况与通信处转达给冯契。

1978年以后,流金师复出,主政上海师院历史系与古籍研究所,重返沪上学术圈,与冯契交往也越见密切。但他现存《复出日记》,始自1985年8月,往还旧踪颇难寻觅,唯在藏札中还保存了一通冯契来函:

流金:

信早收到。今天逻辑学会开会,碰到徐孝通,他说你已把黄鹤年写的《逻辑学》给他,他将仔细看一二章。我告诉他,如觉得不错,可以向师院领导推荐。我现在实在太忙,而且已多年不从事逻辑学的教学工作,所以请徐孝通看,比我强得多。他作的判断,应该是可信的。

前几天王亚文曾来师大。他还是那么健谈,而且身体很好。你去天津开会,到北京去了没有?见到周游了么?

有空时请你们全家到师大来玩。向宗蕖和孩子们问好!

冯契5、19.

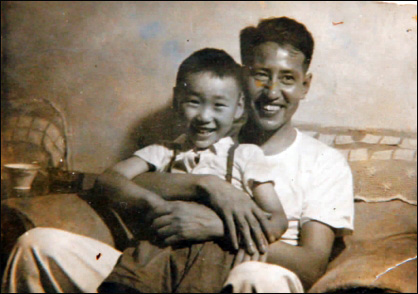

这封信应该写于1980年。信中提到的黄鹤年当是上海师院教师,编了一本《逻辑学》的书籍(或教材),请流金师审阅,也许流金师是师院校学术委员会主要负责人之故,希望他能向校方推挽。为慎重起见,流金师即让曾师从逻辑学大家金岳霖的老友冯契代为审查定夺,显然尊重他的专业判断。冯契说了婉拒的理由,主要似是忙于著述《中国古代哲学的逻辑发展》,故而代为荐人审读。徐孝通先生当时兼任师院图书馆馆长,但在历史系任教《逻辑学》,1978年还为我们77级历史系本科上过逻辑课,虽有点口吃,上课却专精而出彩,还会讲点冷笑话,只是他讲点数理逻辑写公式时,凭我们那点学养实在云里雾里。他也是金岳霖的弟子,据信还是流金师礼请他来师院的。流金师当然知道他能胜任审查,但第一时间想到的还是冯契。信中提到的王亚文,1938年奉中共之命,以青年特派员进入西南联大,在“一二·九”运动参与者的基础上开展学运工作,并联络闻一多、曾昭伦等名教授开展抗日救亡运动,次年毕业于西南联大。他们三人的交集尚不能确证是否即始于1939年的联大时期,但1950年代初,王亚文任职市委统战部,后任华东政法大学教授,副教务长,三人肯定颇有交往。冯契问候师母李宗蕖先生,并邀全家做客,自然与他昆明时期就互相熟悉,又同在正中女中同事过有关,两家称得上通家之好。程家藏照里还有流金师抱着小时候冯棉(冯契长子)的照片。

程应镠怀抱冯契长子冯棉

自1985年起,流金师《复出日记》好几处记及冯契。据该年8月30日日记,流金师“去参加古籍规划小组会议。遇冯契、王勉,谈好了请他们来讲课的事。和中玉坐在一起,但未能多谈。市委对这次会议很重视,芮、江都参加了,虽然时间不长。”他俩都是上海市古籍规划小组成员,当天市委书记芮杏文与市长江泽民都出席了会议。就在这次会上,流金师邀约老友冯契与王勉(时在上海古籍出版社)来校讲座。但查《复出日记》,未有冯契来上海师大讲座的记事,或仍是繁忙而未能践约。

这年9月13日,流金师先后“访钱伯城、何满子、王勉和冯契。赵芳[瑛]在家,冯契似甚疲困,畅谈甚欢。”《中国古代哲学的逻辑发展》 是冯契代表作之一,该书上中下三册陆续出版,下册初版于这年4月,那天或许冯契赠以全书。故日记当天续记:“读冯契所著 《中国古代哲学的逻辑发展》六十页”。两天后,15日记云:“周君来,冯契所介也”,当天流金师仍“读冯书竟日,论孟子、庄子俱精彩”,极予好评。次日还是“读冯契书”,直到18日,“读毕冯契书”(估计应是读毕上册),但在日记里认为“论诸子之失,俱不佳”。流金师幼入私塾即读《四书》,后来耽迷《庄子》,对先秦诸子也下过工夫;1957年在《社会存在与社会意识》讲演里也引诸子之说,就论题与严北溟有过争鸣。他的评骘自然是见仁见智的一家之言,也不能确证是否与老友坦率交换过意见。但他次日“仍读冯书”(这次读的应是中册),说冯书:

论嵇康美学理论,指出:“他不懂得音乐作为艺术和美的对象,不仅是自然物和人的自然相一致,而且有人的社会本质对象化在上面。音乐渗透了社会的人的感情,体现了社会的人的理想。因此,真正的艺术品必须表达人民的哀乐之情,要求美与善的有机统一。”甚佳。

流金师以魏晋南北朝史见长,在嵇康美学观上与冯契所见略同,推赏备至。

9月24日,流金师去华东医院,“晤戴家祥、冯契、祝永年等”,虽然聊及沪上学界近事,应是市里高级专家体检时偶遇,不足深论。1986年2月3日,流金师将赵荣声与周游寄来由他俩合编的回忆录《一二九在未名湖畔》转寄冯契一册,原因即如前述,他们早在“一二·九”运动中就结为患难之交。

6月17日,“冯契来电话告以张国士明日将来”。《关系》中已提及张国士,她是两人在天祥中学教过的进步学生。据流金师1968年7月31日“文革”交代:

我在天祥中学工作了两年(一九四四年九月至一九四六年七月),当四六年我准备离开昆明时,张国士曾问我:“去解放区好不好?”我对她的答复是:“要革命,在哪里都可以,不一定要去解放区。”后来,张国士没有听我的话,去了解放区。

她此一去,成为了职业革命者。流金师当天日记说:“四六年昆明一别,与国士不见快四十年了。她这次是离休之后,去无锡休养,便道来上海看看我们的。”次日,张国士到访,流金师日记说:“张国士来,苍老的完全不认识了。坐下来之后,细细看去,眉目还像昔年一样。”餐叙以后,他让夫人下午陪她去市里购物,“送她上车,至七时始归”。这对昔日师生,那天聊得应很愉快,也很感慨。张国士此前先去拜访过冯契,想来,她与冯契会聊到流金师,这天与流金师也会聊到冯契。还会聊些什么呢?

岁月悠如逝水,人生渐然苍老,真诚的友情却会留在当事人与后来者的心版上。流金师与冯契,这对沪上学人昔日交谊的雪泥鸿爪当然也是值得留痕的。

(作者为上海师范大学历史系教授)