十年前,清华2009级新生经历了一次特殊的集体活动,后来被称为“八天七夜”。据笔者的不完全调查,这次经历对他们中很多人此后的人生具有深远的影响。今天有一篇文章,梳理了纪录片《八天七夜》中的一些精彩画面,引起了很多当年同学的共鸣和关注。不过,本文要讲述的,是另一个版本的“八天七夜”故事。

2009年9月22日,2009-2010学年度秋季学期第一周周二,晚上第六大节,六教6A415,我正在《1966-1976中国文化史论》的课堂上,心里还在琢磨晚上九点半在综体的全体新生大会是什么内容,无心听课。刚刚军训结束、投入学习生活的新生,还没有完全从那个状态中苏醒过来,等我来到综体的时候,场内已经聚集了各系的新生。虽然还不知道有什么重大消息,但在全场莫名的亢奋中,不知道哪个系起的头,很快几乎所有人都加入到了一项军训期间喜闻乐见的活动中去:红歌比赛。

就在一阵又一阵的红歌声中,副书记史宗恺走上主席台,宣布了那个简短但难忘的任务:召集3278人,组建4A方阵,插入到4号和5号方阵之间,参加九天之后的国庆游行。

后来才知道,9月18日的第四次排练中,清华原参加的24号“科技发展”方阵顺利过关,但主管领导发现群众游行中缺少毛泽东思想方阵。于是22日凌晨,通过北京市委向清华下达了征召命令。对于当时的新生而言,这一消息无疑是一颗精神原子弹。我的辅导员陆跃翔、化学系的名人马冬昕都参加了科技发展方阵,大家艳羡不已。现在有这样一个机会,简直是天上掉馅饼的好事。我至今仍然记得,陆导把我们队伍带回到紫荆四号楼下解散的时候说:“我在清华这么多年,还是第一次听到来自祖国如此迫切的召唤。”

10月1日回到清华的陆导和女友

报名工作马上展开。虽然是自愿报名,但几乎所有班级都是全体参加,我们也不例外。但第二天早上就传来消息:化工系某同学感染甲流,已被隔离,密切接触者都需要留置观察。基科99班不幸有一位密切接触者,于是全班参加游行的希望顿时渺茫了起来。

其实我当时刚刚从工业工程系转入化学系,连宿舍都还在紫荆十二号楼,没有搬进七号楼,只和化学系的同学一起开了一次班会、上了一节“磷与生命化学”(周一第四大节,6A103)。但不巧的是,正是这课上的一位同学高度疑似甲流病例,已经被送到医院隔离,于是我们其他选课的15人都不可能前去,被限制在宿舍自己隔离观察。基科99最后只有4位没有选“磷与生命化学”课、又通过了体温测试(低于36.5度)的同学(姜彤、王志鹏、慈博、苗昱奇)去了大兴基地。

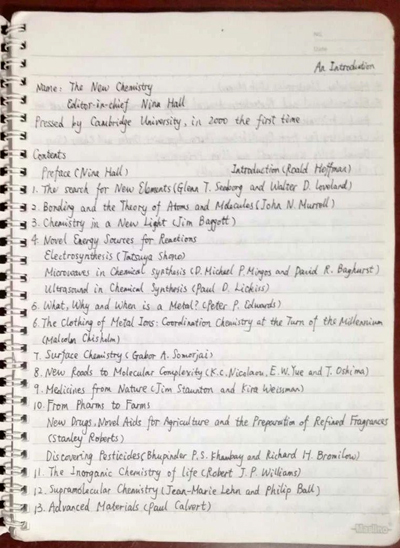

24日一早,浩浩荡荡的新生团队就开拔了,我回到紫荆十二号楼512,发现半层楼几乎只剩下了我一个人。住在七号楼的化学系同学后来告诉我,他们虽然被隔离,但至少还能结伴而行,对坐吐槽,或者溜出宿舍去翅香园。而我当时独居屋中,真可以说是百无聊赖,只得读书为乐。幸而当时已经从图书馆借出R. Hoffmann主编的The New Chemistry,于是每天摘抄,一边学专业英语,一边关注动态。

抄书笔记

好在隔离几天之后就形同虚设,课此时也全停了,我便偷得闲空,在校园中中闲逛,还报名参加了十一义务讲解员的培训。期间,学校似乎是担心留守的新生没有组织,还在9月28日组织了一场电影《邓稼先》在大礼堂的展播。不过由于我们依然在隔离期间,现场必须隔行隔列就坐,高鸿信为此还发了状态吐槽。

临近十一,空气更加紧张。9月30日一直下雨,大家都在担心第二天的天气,但到了后半夜就停了雨。10月1日我在寝室起了个大早,天刚刚蒙蒙亮,空气清新,于是编了打油诗发给几位在大兴的同学,用的是“天洗兵”的典故(其辞已忘)。大家情绪都很高涨,王志鹏回复之余不忘批评我的诗“打水打水”;高中同学吕泉阳读出了典故出处,彼此一笑。

当天的进程全程直播,无需赘言。学校在紫操准备了盛大的迎接仪式,下午欢迎两个方阵五千多人回到校园。我们班留守人员最多,专门用晾衣杆打起横幅,又制作了各种红旗、系旗。陆导和马姐也在人群中一同回到学校,赵原的人人相册留下了珍贵的照片。

班级合影

当天晚餐是紫荆一到四层包场的庆功宴,每桌摆设鸡鸭鱼肉,更有食堂从不供应的啤酒。军训时结下友谊的工业工程系张子雨(还有李文昊?记不清了)等同学拉着我闯过查证的保安,也坐进了现场一同庆祝。由于觉得我其实完全有理由参加游行,工业工程系的辅导员陈雷还特地为我留了一套游行纪念品(红色笔记本、徽章和《八天七夜》光盘)。

人群中的笔者(右)

十一之后便是八天长假,大家初经此事,大多回家或出门旅游,十二号楼继续进入人去楼空的状态。我则接着读书、摘抄、写作,同时参加了前面提到的国庆志愿讲解活动,作为王国维先生纪念碑的定点解说员,并写了一份解说资料,后来在班级活动“化学人清华情”中还派上了一点用场。

今天回顾起来,参加了八天七夜的清华新生其实实数只有2279人,方阵中还有1000名武警战士。去大兴的同学中,也有不少替补没有上场的。没有去大兴的电子系和化工系大家还能记得,化工系给大兴基地写的信还在《八天七夜》中出现,但化学系被隔离的基科99就知之甚少了。我自己当时又是唯一住在化学系之外的,其实相比基科99诸同学来说,可能还要边缘化一点。

高鸿信后来在人人日志中回忆,陆导曾经对他们说,“祖国需要我们上的时候我们能够上,祖国需要我们下的时候我们也要能下”。今天想来此话未必那么令人信服,但当时听来则入情入理。我常在假设,如果今天再来一次八天七夜,是否还会如当年一样的效果?很难说。十年前,群众基础和政治风向整体上是稳定的,刚刚军训结束的新生动员起来,几乎是一呼百应,并且留下的印记从今天朋友圈的转发就可见一斑。这靠的是清华高效而周到的政工体制,靠的是军训预先注入的节奏铺垫,更靠的是2008 - 2009年诸多大事凝聚起来的人心向背。当时的我们对未来,是充满希望的。

十年弹指一挥间。山河流转,人事浮沉。八天七夜,我始终是一个旁观者,有被感染过,有共呐喊过,那是我和九字班清华生涯的共同开场。此后这一个年级有过许多传奇,有过许多故事,有过许多神人,现如今又各自随着所处时代汇入新的洪流之中。我过去是一个旁观者,后来也曾投身其中,有快乐有伤感,有得到有失去。但将来,我还是愿意做一个旁观者、思考者、记录者,提供一些独家的记忆。我相信记忆的力量,它根植于过去,潜行于现在,萌芽于未来。