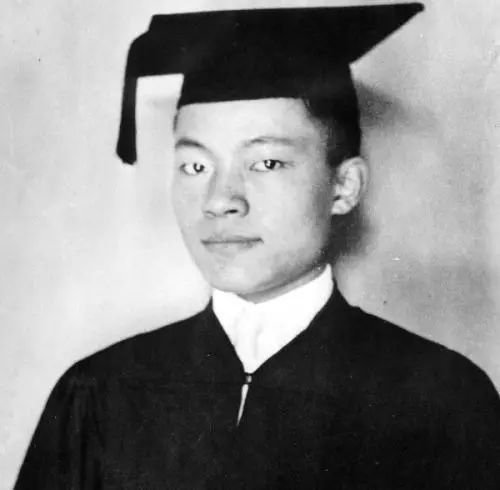

1990年1月21日,钱端升先生去世。提起钱端升这个名字,也许很多人并不是很熟悉,但无论是北京大学、清华大学,还是中国政法大学,都把他视为这些高校中政治学、法学这两门学科的奠基性人物。尤其当提起中国政法大学时,这座法律界的最高学府,就是由钱端升先生受命筹建的。他十七岁考入清华,二十四岁就从哈佛毕业,在法律界是泰斗级的宗师,共和国建国以后的第一部宪法的起草工作,也有他的参与。“大家小书”最新的《政治的学问》,就是钱先生的著作,小编选取了钱先生的自述一文,了解和走进他的学术生涯。

1900年我生于当时江苏省属松江府,今属上海市上海县的钱家塘。家中世代以行医为生,但母亲和祖母们,除家务外,也操耕织。1905年,是旧中国科举制废除和新学兴起的一年。是年父亲和伯父们开始教我读书识字,接着就在家乡读私塾,直到1910年夏。1908年,即我八岁前,只勉强能背诵《四书》《史鉴节要》《诗经》《左传》《唐诗三百首》部分篇章,由于同族各家延聘了一位圣约翰毕业的先生当塾师,兼授国文、数学、英文、史地等科目,使我耳目一新,进步颇大。1910年下半年我随堂兄到上海城内就读于敬业学堂,一年后又转入养正学堂,至1912年冬小学毕业。

1913年春考入松江(江苏)省立三中,四年后毕业。为了投考名声颇著的清华学堂,1916年我转入师资很深的上海私立南洋中学,插入五年级,次年夏毕业,报考清华,即被录取。二年清华转瞬即逝,1919年获官费赴美留学,第一年我插入北达科他州立大学四年级读政治学,翌年夏获文学学士学位,暑期就读于密歇根大学政治系,旋去哈佛大学,所学各课属历史、政治和经济三系合成科目,偶尔也旁听哈佛法学院的一些课目。1922年1月我完成硕士课业,同年6月被授予文学硕士学位。

1923年11月完成哲学博士所需课业并通过了各种考试,并于1924年夏获哲学博士学位。自1920年9月初进哈佛到1923年12月初离去,在哈佛共三年两个月。其间,除暑假在佛蒙特州立大学学习拉丁语和西班牙语外,1922年春又赴华盛顿数周在国会图书馆查阅资料,并向参众两院的书记长和若干委员会的主席请教国会委员会的权力与进行工作的具体情况,以便较好地完成《议会委员会——比较政府研究》这一博士论文。这三年又两个月确是我一生学习较顺利,较有成就的一段时期。结束哈佛的学业后,藉校长罗威尔先生的介绍函柬,我漫游欧洲各国半载有余,就教于英、法、德、奥某些宪法或政治学教授、学者,访问了各国议会议员和工作人员,同时熟悉了某些大图书馆的情况。1924年5月,结束了近五年的游学生涯,东返祖国,元月初抵达上海。

1924年秋,我开始任教于清华,并在此后的二十八年中,主要以教书为业,也以教书为生。但我一直是关心国内外政治的。我尝写过不少政治性的文章,一度还脱产任天津《益世报》社论主笔,也曾在国民政府大学院任职,此外,也参与了一些政治性会议。

1924年,我来到清华先是担任教员。1925年秋,清华首次招收本科,自后逐步成为一所完全的大学,我也随之而成为教授。1927年春季,我开始在北京大学兼任教授,教政治和法律两系的宪法课。

1927年春夏奉系军阀入关,对教育界,报界人士极为横暴,我于是南走沪宁,秋季应南京中央大学之聘为政治系副教授。“副教授”为该校是年教师最高职称,因有人认为只有像巴黎、里昂等大学的教授才配称“教授”,于是,凡受该校聘者,不问男女老少,也不论文、法、理、工、农、医,一律贬称“副教授”,受之者颇觉可笑,幸而我并无愠色。1929年秋,由于中央大学国民党派系之争和学生罢课,我被迫辞职。失了教书之业,我只好另谋出路,乃于1929年10月至1930年夏翻译了屈勒味林的《英国史》。

1930年秋,我再度回到清华教书,同时在北大兼课,直到1934年初离北平去天津《益世报》为止。这期间,除教书备课之余,我还撰著了《德国的政府》一书,此书原为译述1919年魏玛宪法下德国政制和政治生活而作,参考德文资料和德文原著较多,基础较厚,在我所著浅薄不足称道的书籍中,尚不失为有价值的一本。我到《益世报》本为宣传抗日,因撰写社论笔锋触及对日妥协派,不得不于1934年9月被迫离去。后乃远适南京,再度就聘于中央大学。中央大学法学院教师中,不少曾是我早年的学生,因此,校长罗家伦希望我去法学院有助于加强学术空气。谁知中央大学仍然派系林立,到了1936年至1937年那一年,我除偶尔不得不代理法学院院长职务外,只能倾全力于政治系附设的行政研究室工作,并组织该室同仁在一年内完成了两卷本《民国政制史》。

1937年夏,我返北大,刚到北平一周,“卢沟桥事变”突发,8月13日日本又在上海挑起战争,于是南京政府特促胡适、张忠绂和我等北大三教授赴美、法、英等国宣传抗日,争取各方的援助,及至1938年返国时,北大已与清华、南开组成西南联合大学,校址先在长沙,继在蒙自,最后落脚于昆明。自此以后到抗战胜利结束第二年返回北平,我一直在西南联大任教。抗战期间,我除努力教书,宣传抗战,抨击弊政外,曾于1943年撰著了《战后世界之改造》一书。

抗战胜利后,西南联大在1946年5月正式宣布解散。我于同年秋回到北平,仍在北大执教。1947年10月底我应邀赴美,在哈佛大学任客座教授约一年。在此期间,我以讲课的内容编著了《中国的政府与政治》(英文本)一书,主要是评述辛亥革命以来的南京政府,由于资料所限,我当时无法将解放区的政府与政治写入书中,每念及此,总以为憾。该书1950年由哈佛大学出版。

在1924年到1949年的二十五年中,我写过不少文章,有学术性的,有介绍情况的,也有评论国内外时事乃至谴责国内外反动势力的文章。最早多在《晨报》副刊上写一些介绍性的文章,其后在北京大学、武汉大学等校的社会科学季刊上发表过一些论文和书评,后来也为《东方杂志》写过一些长篇文章。三十年代,我曾几度参加太平洋学会会议,于是也在美国政治学会的《政治学评论》、外交学会的《外交季刊》和《太平洋季刊》诸刊物上写过一些文章(英文)。

就所写文章而言,较富有政治性的,自然要首推我所主持或负责编辑过的那些日报和期刊。这有1927年4月至10月中在北京、上海出版的《现代评论》和1939年至1941年在昆明出版的《今日评论》。我还曾一度任天津《益世报》主笔,专写社论,不编新闻。《益世报》当时是北方两大报之一,罗隆基曾为主笔,由于批评蒋介石而被驱走。后该报聘我就任“主笔”,并希望我稍变罗隆基的文调,以求“保全”日报。不料后来蒋介石终因我的一篇社论《论华北大势——兼送黄委长南行》大为恼火,并立即勒令邮局对《益世报》停邮,使我在该报待八个月写了百七十篇社论后被迫离去。此外,我在解放前的二三年内还为《观察》杂志写过多篇政论文章,抨击国民党的法西斯统治。

新中国诞生前夕,我正在美国哈佛大学任教。1948年秋,国内解放战争进展十分迅速,形势发展令人快慰。当时,虽有美国友人劝我暂时留美教书,但我已经看见新中国的曙光,决心回国,经多方设法,在旧金山觅得船只启程。1948年11月终于回到北平。不久我被推为北京大学法学院院长。此时,北平即将解放,我已做好了思想准备并配合地下党组织和进步同学做好了一切护校准备。1949年1月,终于迎来了北平的解放。解放不久,我就以社会科学界代表的身份出席了由中国共产党召集的,有各民主党派、团体参加的中国人民政治协商会议,与大家共商建国大计。1949年10月1日,我荣幸地登上天安门城楼参加新中国的开国大典,看到象征着中国真正独立的五星红旗冉冉升起,听见《义勇军进行曲》威严的声音,不禁热血沸腾。我意识到,为了中华民族的富强昌盛和自立于世界民族之林,我将会不知疲倦地从事祖国需要我做的工作。

在1952年,高等院校进行院系调整,我被抽调筹建北京政法学院,作为第一任院长,我的宗旨是全力为新中国培养及输送高质量的政法人才。可惜的是,院系调整后,政治科学作为一门学科却被取消了,我的研究工作也只得就此中断了。直到七十年代末期,中国共产党的十一届三中全会以后,我国的政治学才重新回到了大学讲堂和研究所。此时,我已属耄耋之年,虽又受聘于北大、外交学院、南开大学,但终因体衰多病,力不从心,许多研究计划自难实现,每念及此,总有不胜惋惜之感。但聊以藉慰的是中国新一代的政治学家正在成长,为中国社会主义建设和中国的政治制度服务的政治学,必将再现异彩。

由于政治学教学和研究的中断,在1952年以后,我的主要精力转向了新中国的法制建设和外交事务活动,此类活动往往占去了我大半时间。1954年我被邀请作为第一届全国人民代表大会宪法起草委员会的法律顾问,参与了中华人民共和国第一部宪法的起草工作。

新中国建国之初我先后被任命为中国人民外交学会副会长和对外友协副会长,并按照周恩来总理的指示,积极推进新中国与各国非政府间的外交活动。1955年1月我率团参加印度第四十二届科学大会,在新德里就中国的新宪法作了主题报告,并拜会尼赫鲁总理,之后,又到巴基斯坦克拉什参加巴基斯坦科学促进协会第七届会议。同年6月我又前往赫尔辛基参加世界和平代表大会,为增进中国和世界各国爱好和平使者的交流尽力。1956年春天,我和刘宁一、程潜、傅作义等人出席了在斯德哥尔摩举行的世界和平代表大会特别会议。1957年我又对锡兰进行了访问。

作为对外友协成员,我曾多次接待来访的外国客人,较重要的一次是为争取实现中日关系正常化而于1955年11月接待前首相片山哲率领的全日本保护宪法联盟代表团。周恩来总理和陈云、彭真等领导人出席了我主持的宴会,毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来参加了双方签署的联合公报仪式。1956年,我又奉命接待英国工党领袖、前首相艾德礼来访,为增进中英双方的互相了解和发展关系尽心尽力。

新中国成立以来,我始终积极关心国内政治生活,并热心参与各项社会活动。1949年8月我出席了北京市各界人民代表会议,并被推选为北京市政治协商委员会副主席。作为一名政法教育工作者,我参加了政务院的文教委员会和华北高等教育委员会的工作,并担任了中国政治法律学会副会长,为我国政法事业的发展尽绵薄之力。在全国人民代表大会和中国人民政治协商会议中,我曾当选为第一届人大代表,法案委员会副主任委员和第一届政协代表,第二届政协常委,第三、第四届政协委员,第五届政协常委,第六届人大常委会委员兼法律委员会副主任委员。

1957年的反右运动和1966年开始的“文化大革命”,我和许多知识分子一样遭受了磨难。但是,1960年春节和1973年周恩来总理两次给予我亲切的关怀和坦诚的鼓励,却使我永志难忘。可以说,在那检讨不起作用,实事不能求是,呼吁不获同情,妻儿不能幸免的多灾多难的岁月里,我之所以能够饥即食、病即医,坚定地生存下去,是与周恩来总理的开导分不开的。也正是由于他的厚爱,我方能在动乱尚未结束时的1974年就被安排到外交部国际问题研究所任顾问并兼任外交部法律顾问。在垂暮之年,我幸能为我国外交政策的研讨和尔后1982年宪法的制定挥洒余热,这算是可以告慰于关心我的人们的两件事了。

值得一提,却又令人深感痛惜的是,1962年我在北京政法学院奉命主编一部高等教育部拟定的教材,书名是《当代西方政治思想选读》。其时,按原计划我从五六十名西方著名学者的书籍中的择其要旨,由其他三人译成中文约一百五十万字,译后由我最后校阅,并对原著者写简短的介绍。全书成七八篇,二三十章,每章每篇也由我作篇章介绍,最后加以编者的长序。此项工程颇大,到1966年“文革”开始时,已译一百二十万言,其中约十分之六七已经过我最后校阅;我还部分写出作者个人介绍。可叹“文革”伊始,这一小小事业就成了“革命”的对象,译稿至今不知去向。

总而言之,我自1917年涉足政治学专业至今已有七十年矣。我一向认为,政治学乃是研究国内外政治活动、政治组织(包括政府体制)、国际关系,兼而纵论时势的一门科学。1949年以前,基于推动中国政治进步和制度昌明的理想,我不但著译了几部介绍西方民主政治制度和论述中国辛亥革命以来政治制度的书籍,而且也写过大量抨击时政,评述时势,论证国际关系对策以及政治学书评等类文章。新中国成立后不久,由于众所周知的原因和尔后我身受逆境的折磨,政治学的教学和研究在我国被迫中断将近三十载。1978年以来,政治学在中国又重新恢复应有的地位和声誉,越来越多的学生、学者和政府的文职人员都逐渐认识到学习政治学和研究政治学的重要性。我以为,在新的历史时期和新的历史阶段,政治学也要注入新的研究方法,新的分析方法,为解决人类社会政治活动和组织制度的新问题服务。在中国,政治学的研究尤其要为建立适合中国国情的社会主义政治体制和民主法制服务,此乃政治学具有不朽生命力之所在。

至于我一生,经历了不同的时代,走过了曲折的道路,功过是非如何,窃以为还是留待来者评说为好。

元强按:这是钱端升先生晚年对自己一生的扼要叙述,他一直希望通过所学专业,在研究比较政治制度、比较宪法、国际关系和行政学方面拿出一些成果,同时也为国家培养出一批兴国安邦之才,体现出他的学者本色。但他的学问不是书斋的学问,其目的还是希望能为“救国”和“强国”做一些力所能及之事。虽然他人生跨越四个时代,但爱国之心始终如初,编者对他的一生用八个字来概括,那就是“学人本色、士人情怀”。

《政治的学问》,钱端升著,北京出版社