“我学的是核科学,就应该到搞核研究的地方去。边远不边远,无所谓。我完全是国家培养出来的,我不去最艰苦的地方,谁去?”

陈达院士的这句话,南京航空航天大学(以下简称“南航”)材料科学与技术学院核科学与技术系教授汤晓斌永生难忘。

陈达院士是汤晓斌的博导,也是一位“采摘”蘑菇云的勇士。1963年大学毕业分配时,学校领导曾劝说陈达留校任教。但年仅26岁的陈达还是选择隐姓埋名,去往马兰基地。

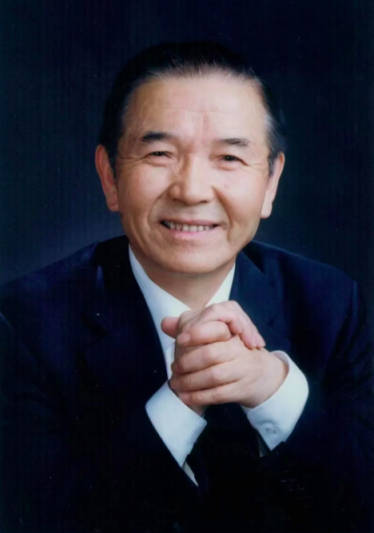

陈达(清华大学工程物理系1963届校友)

1964年10月16日15时,一朵蘑菇云在茫茫戈壁滩腾空而起,迸发出耀眼的火焰。我国首次核试验成功了!此后,我国进行的45次核试验中,陈达先后参与41次。他主要负责“核爆诊断”工作,采集原子弹爆炸后的核反应产物,并对此进行分析,评估爆炸效果等。

做隐姓埋名人

1978年出生的汤晓斌是陈达回到南航后招收的第一名博士生。多年以来,汤晓斌利用业余时间收集、整理陈达的相关生平资料:1937年,陈达出生在江苏南通的一个贫困家庭。彼时,“七七事变”刚发生不久。之后,侵略者的烧杀抢掠让这个本来就穷困不堪的家庭变得一贫如洗。

在《回忆我的大学生活片段》一文中,陈达回忆,1957年,他收到清华大学的录取通知书。他的父亲使出浑身解数,也只能凑40元。因为无力承担学费,父亲已为陈达找好去处——去上海的一家工厂当学徒。

就在全家为学费一筹莫展之际,相关部门减免部分学费。陈达的老师也慷慨解囊,资助学费。最终,陈达如愿北上清华,“家里一直很穷,可算是赤贫。没有党和政府的帮助,我连学都上不了”。

怀着强烈的报国心,陈达来到马兰基地,一干就是30年。

马兰基地所在的戈壁滩气候恶劣,昼夜温差极大。白天,有时地表温度甚至超过72℃;到夜里,又会狂风大作。最初这里没有房舍,6个人挤在1顶帐篷里,就着玉米糊糊,啃窝窝头。

工作时,陈达穿着胶鞋也能感受到烫脚。他同身边的人大多嘴唇干裂、鼻子出血。他们的饮水来自附近的孔雀河,水又咸又苦,饮用后,闹肚子成为“家常便饭”。

外出作业时,每个人可以携带一个军用水壶。炎热的白昼下,一壶水很快被喝光。他们就不得不喝汽车司机的备用水箱中带着铁锈的水。正是在这样的条件下,陈达用青春回报祖国的培养,建立、完善我国的核爆诊断学。

2001年3月,已经退休的陈达来到南航任教。走进陈达的办公室时,汤晓斌看到两张照片:一张是我国首次进行原子弹实验的照片;另一张则是我国首次进行氢弹试验的照片。

陈达不止一次地向汤晓斌提起那段峥嵘岁月。1964年,陈达主要负责“核物理与放射化学诊断”任务。该任务旨在通过核爆炸后对蘑菇云中烟云生产的微粒样品的放射化学分析,来准确确定核装置的威力。这是核武器试验中最重要的测试项目之一。

“取样”是化学分析的重要步骤。对于岩石、金属等常见样品的取样都有规范方法,是较为简单、方便的。但对于核爆炸后蘑菇云中的烟云微粒取样,在当时是不知从何下手的工作。

蘑菇云在爆炸后什么时候产生?烟云范围有多大?烟云上升多高?怎样才能捕捞到足够的微粒……每个问题都困扰着陈达。参与该工作的研究人员群策群力,讨论出两种可行办法:一种是直接在空中进行“捕捞”;另一种是在地面“等馅饼”,待蘑菇云微尘落在地面上时再进行取样。

1964年,我国第一颗原子弹组装完毕,由专列运往马兰基地。随后,戈壁深处矗立起一座102米高的铁塔,第一次核试验就在铁塔顶端进行。陈达和同事们推测,爆炸瞬间,支撑单体的铁塔将被熔融并汽化。

此时,凝聚起的烟尘较大,且微粒下降较快。这些微粒就会掉落在距爆心点较近的地方。只要在适当位置布置取样容器,就相当于“等着‘馅儿饼’往里掉”。第一张爆心取样盘布点图就是陈达手绘的。

1964年10月16日,“东方巨响”震惊世界。当核试验烟云尚在翻腾时,陈达就穿上厚重的防化服登上卡车,前去取样。后来的试验情况与陈达所料想的一样。我国首次核试验中,陈达等取样队工作人员超额10倍完成相关工作。

南航先进材料与成形技术研究所所长陶杰曾与陈达一起工作多年。提起陈达,他就想到那架手风琴。工作之余,陈达喜欢拉手风琴。鲜为人知的是,这架手风琴伴随陈达走过在戈壁滩的30余年岁月。在马兰基地的艰苦环境中,陈达与同事苦中作乐,有时还排演文艺节目。

乐观的背后是陈达的坚守。每次核试验后,陈达都要对样本进行分析,评估爆炸效果。分离样本中的不同粒子,是一个很大的挑战,“把颗粒都挑出来,相当费劲”。

陈达和同事们10人一组,分析研究各种分离方法。经过数十年的努力,陈达提出“严重分凝条件下裂变威力诊断方法”,攻克这一关键性技术难题。

马兰花永远迎风盛开

陶杰说,在马兰基地,陈达与南航就有过“互动”。20世纪70年代以前,利用无人机进行核试验取样是美、英等少数国家掌握的技术。核爆炸约8分钟后,无人机就可进入蘑菇云取样。这样既可以取到高浓度的早期样品,又不会伤害飞行员的身体健康。

1976年年底,“长空一号”中高空靶机设计定型。南航基于“长空一号”优良的飞行性能、简便的使用方法和低廉的制造成本提交的无人机核试验取样方案,引起国防科委和空军司令部的重视。

1977年3月,国防科委向南航下达将“长空一号”中高空靶机改型为无人取样机的任务。对此,南航高度重视,在全校范围内,组织专门的研制队伍,完成无人机的改型设计、地面试验和样机制造;试飞和取样时,负责无人机外场技术保障等任务。

1980年10月16日,在新疆罗布泊地区,南航研制的无人驾驶核试验取样机执行核试验穿云取样任务获圆满成功,首次实现无人机代替有人机取样。

“那个时候,无人机采集的样品就是送到陈达院士手上进行分析、‘诊断’的。”陶杰说,这也是陈达与南航的不解之缘。来到南航后,陈达开始转入核技术应用领域的研究。

核与辐射既然可以聚焦能量作为武器,那么把癌细胞视作敌人,让射线对准癌细胞,精准投放能量,这不就可以更有效地治病救人吗?”陈达将核科学与医学、材料学等学科的交叉领域研究作为发展方向,开始第二次“创业”,聚焦用于癌症治疗的放射医学物理研究。

2016年7月,陈达与世长辞。家属遵照他的遗愿,将他的骨灰带回马兰基地。在南航,他所开创的核科学与技术系依旧在逐步发展、壮大。2024年,该系成功获批核科学与技术一级学科博士学位授权点。

2004年出生的韩璐是核科学与技术系的大三学生。如今,她也在探索放射性药物的相关内容。今年暑期社会实践,韩璐等15名师生专程前往马兰基地所在地,进行支教。教学之余,她也前往马兰基地参观,详细了解陈达在这里隐姓埋名却又波澜壮阔的生活。

回校后,韩璐的内心久久不能平静。她想起陈达办公室里挂着的一幅字:“气清更觉山川近,心远愈知宇宙宽”。她希望自己也能像陈院士一样脚踏实地,专心科研,帮助更多的患者。

在韩璐等核科学与技术系100余名学子每日上学的必经之路上,有一尊陈达院士半身铜像。

铜像边写着:陈达院士(1937.7.22-2016.7.22),南京航空航天大学教授、博导。中共十七大代表。曾任我军某基地研究所科技委主任等职,专业技术一级,文职特级。2001年至南航工作,同年当选为中国科学院院士。长期从事核科学研究,为我国核试验技术发展作出了杰出贡献。

铜像下,师生们敬献的马兰花迎风招展。

图源:南京航空航天大学公众号